農地流轉、耕地“非糧化”與糧食安全

何陽 段邵聰 肖慧敏

摘?要:維護糧食安全是中國式現代化的物質保障,而耕地“非糧化”制約著中國糧食安全。基于農地流轉再利用的資本逐利視域,立足不同區域的實證案例,發現耕地“非糧化”現象廣泛地存在于農地流轉中,農地經營戶在流轉耕地上偏好種植果木等經濟作物,而非糧食作物。究其原因,農地流轉本質上是資本下鄉對耕地利用的再造,而資本下鄉秉承著逐利性原則。受限于市場經濟內生機制、政府干預形式和力度缺陷、公共政策執行存在偏差及農地流轉合同未規定耕地使用方式等因素影響,農地經營戶種植糧食作物的比較效益偏低,難以滿足資本逐利需要。當前,囿于農村勞動力空心化及老齡化、土地承包期限延長至30年政策等條件制約,不應盲目地將農村流轉耕地收回重新分配給農民耕種,而應遵循農地流轉再利用的資本逐利邏輯。在農地流轉基礎上,選擇區域實施商業化種糧政策,同時通過優化政府干預形式和力度,確保公共政策精準執行及利用協商治理調整合同內容方式來提升農地經營戶種糧積極性,從而推動耕地“非糧化”朝著“種糧化”轉向。

關鍵詞:糧食安全;農地流轉;耕地“非糧化”;商業化種糧;資本下鄉

中圖分類號:F321.1 ?????????文獻標志碼:A 文章編號:1009-9107(2024)04-0074-09

一、耕地“非糧化”:維護糧食安全亟待解決的重要議題

“全方位夯實糧食安全根基”是黨的二十大在面對百年未有之大變局的國際環境下,針對民生工程作出的科學研判。《中華人民共和國糧食安全保障法(草案)》指出:“保障糧食安全是國家的重要任務,涉及到農業生產、糧食儲備、糧食質量安全、糧食進口和國際合作等多個方面。”由此可見,維護糧食安全是一個復雜的系統性工程,它需要著眼于多個抓手,在做好源頭治理的同時做好過程治理。從源頭治理看,在當前復雜的形勢下,應毫不放松抓好糧食生產,而耕地利用是糧食生產的重要一環,因為“耕地作為糧食生產的重要載體,其利用方式變化將直接決定糧食生產能力,并深刻影響國家糧食安全格局”[1]。正是基于這樣的判斷,國家在“牢牢守住十八億畝耕地紅線”的底線思維[2]基礎上,又指出“嚴格落實耕地保護制度”。針對影響國家糧食安全的耕地“非糧化”現象,2024年中央1號文件明確提出要分類穩妥開展違規占用耕地整改復耕,細化明確耕地“非糧化”整改范圍,合理安排恢復時序。

耕地“非糧化”可以從狹義和廣義兩個角度理解,狹義的耕地“非糧化”指在耕地上種植蔬菜、水果、花卉等經濟作物的行為[3];而廣義的耕地“非糧化”指在耕地上從事一切“非糧化”種植的行為[4]。當前,學術界圍繞耕地“非糧化”的時空特征、演變歷程、影響因素及治理策略等問題展開了廣泛討論。從學科分布看,涉及經濟學、管理學、社會學、政治學等不同學科領域;從研究方法看,實現了定性研究與定量研究的充分結合,既有成果為我們正確認識耕地“非糧化”奠定了良好基礎。鑒于糧食安全的重要性,本文從廣義上來理解耕地“非糧化”概念,將在耕地上未種植糧食作物的一切行為均視為耕地“非糧化”現象,既包括種植蔬菜、水果、花卉等經濟作物現象,也包括在耕地上養殖牲畜、修建房屋設施等其他現象。

以農村耕地是否被流轉為標準,可將耕地劃分為被流轉農村耕地和未被流轉農村耕地。對于農地流轉是否會導致種植結構“非糧化”問題,侯勝鵬認為農地流轉不僅會威脅我國糧食總產量和糧食整體生產能力,還會侵犯農民土地產權,極度放大了農民的風險[5];匡遠配[6]、譚淑豪[7]等發現隨著土地流轉快速推進,“非糧化”和“非農化”趨勢明顯,“新型農民”改種經濟效益高的作物而放棄了種糧。不同于農地流轉在糧食安全領域產生的“威脅論”,羅必良[8]、張宗毅[9]等基于不同的實證研究,發現與大規模農地經營戶相比,小規模農地經營戶才傾向于“非糧化”生產,這說明農地流轉并非一定導致耕地“非糧化”問題,而易小燕等認為除了耕地面積大小會影響農戶在轉入耕地上的“非糧化”種植規模外,戶主年齡、非農收入所占比重、流轉租金和地區差異也是影響農戶在轉入耕地上的“非糧化”種植規模的重要因素[10],并且將耕地“非糧化”傾向的主要流轉模式歸納為龍頭企業帶動流轉模式、大戶規模化集中流轉模式、專業合作社集體模式[11]。此外,農地流轉過程伴隨著工商資本的嵌入,本質上可歸結為工商資本對農地利用的再造,因此,工商資本下鄉對農地流轉后的耕地“非糧化”問題有著重要影響。針對此問題,高曉燕等發現工商資本租賃農村土地會擠出從事農業生產的農戶,加劇農戶耕種的“非糧化”傾向,繼而提出完善種糧補貼政策,提高糧食收購價格,抑制種糧成本過快上漲的治理措施[12];陳靖發現“資本下鄉”通過土地流轉可以迅速地形成大戶農場,卻無法通過規模經營在種植環節盈利,出現了產業轉換和退出種植環節的后果[13]。

梳理文獻,發現農地流轉與耕地“非糧化”之間存在密切聯系,但當前學術界在土地流轉是否會加劇“非糧化”這一問題上尚未達成共識[14],這主要是由于中國國土面積較大,不同區域具有顯著的差異性。雖然影響農地流轉中耕地“非糧化”種植的因素眾多,但資本逐利無疑是一個重要視角,因為農地流轉本質上是資本對農地利用的再造,現實情形中大規模農地經營戶和小規模農地經營戶在耕地“非糧化”問題上產生分歧的根源也在于此。大規模農地經營戶通過種植糧食作物可以獲得收益,而小規模農地經營戶難以通過種植糧食作物獲得收益,以致在農地流轉后的種植結構上出現了差異。那么,為何會出現農地經營戶在流轉農地上種植不同作物情形?影響農地經營戶種植作物類型選擇的主要因素是什么?這些是我們需要探討的問題。遺憾的是,既有成果尚未對農地經營戶為何在流轉耕地上種植不同作物情形引起足夠重視,對挖掘農地流轉中耕地“非糧化”現象形成機理的研究相對缺乏。為此,文章立足不同區域農地流轉中耕地再利用的多案例,選擇從資本逐利視域探討農地流轉中的耕地“非糧化”問題,運用比較研究法探索農地流轉中耕地“非糧化”問題的形成機理,繼而指出農地流轉中耕地“非糧化”的政策回應路向,以期對維護國家糧食安全有所裨益。

二、資本逐利視域下農地流轉中的耕地再利用:一個解釋性框架

農地流轉政策是國家為解決土地碎片化經營出現產量不足、農村勞動力空心化和老齡化嚴重導致無人種地等問題而制定的,以期通過規模化和機械化等現代經營方式來彌補傳統經營方式的不足。自2013年以來,中央1號文件都非常重視資本下鄉在鄉村建設中的作用,強調為推動農業現代化要鼓勵工商資本下鄉,提高工商資本經營租賃農地的準入門檻,完善土地政策監管和風險防控等。在農地流轉再利用過程中,“資本下鄉”更是發揮著顯著作用。戚淵等直接將農地流轉和資本下鄉結合,提出了“農地資本化”概念,詮釋其內涵及機理[15],張云霞將農地租賃視為一種較為初級的農地資本化形式[16]。

作為從事農地流轉行為活動的市場主體在本質上是理性人,理性人總是“系統而有目的地盡最大努力去實現其目標”[17]。理性人的目標就是逐利,這里的逐利主要指經濟效益。因此,在農地流轉中,逐利無疑是農地經營戶開展農地流轉活動繼而決定土地使用情形的判斷準據,而農地流轉中的逐利行為可通過比較效益展開衡量。比較效益,一般適用于兩種情形:一是在國際貿易理論當中,指一個國家(或地區)提供某種產品或勞務比之提供其他產品或勞務相對來說更為便宜合算的特殊能力;二是一個國家內部地區之間、行業之間、企業之間、個人之間的成本比較。本文的比較效益是對農地流轉中耕地再利用的成本、利潤作出比較,即農作物與替代作物相對凈收益,這“在一定程度上會影響農戶在有限的土地資源中進行作物種植分配的決策行為”[18]。

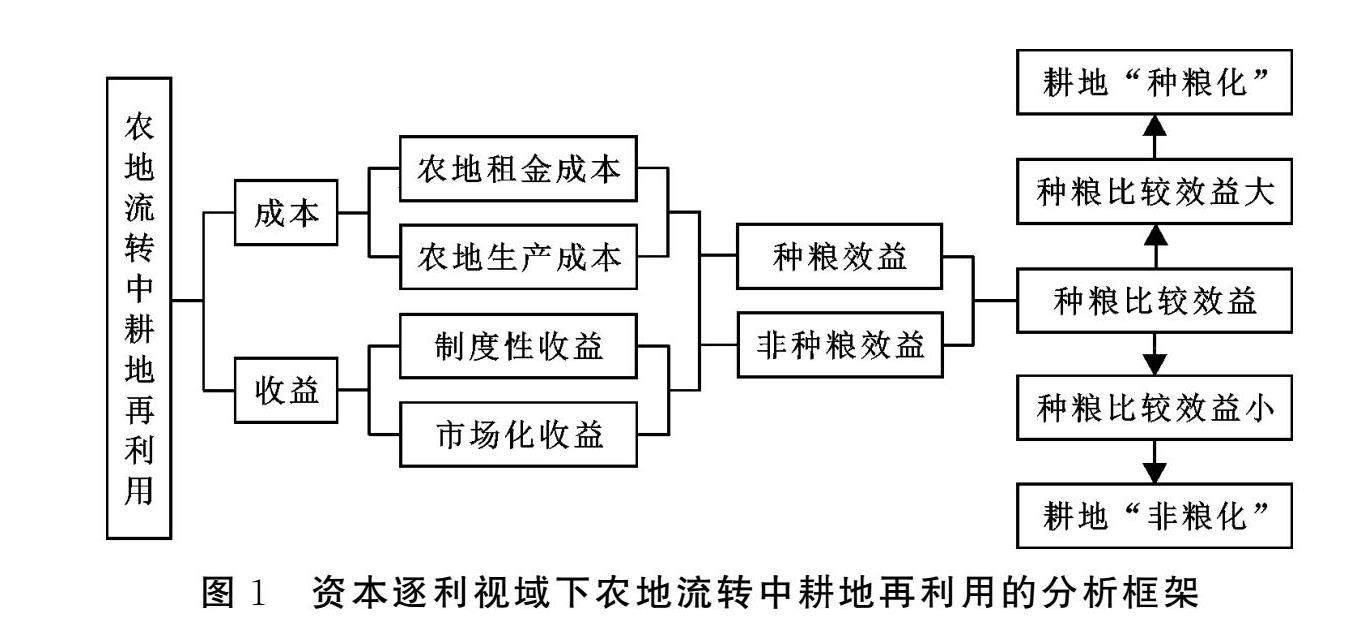

比較效益的衡量需要從成本-收益角度對農地流轉行為及后期生產行為的全過程展開考察。從成本角度看,農地經營戶在流轉農地中支付的成本主要涉及農地流轉的土地租金成本、農地流轉后作物種植或者牲畜飼養的生產成本(主要包括勞動力、種子、化肥、機械、牲畜育種、交通運輸費用等),因此,本文將農地流轉的成本操作化為農地租金成本和農地生產成本。從收益角度看,農地經營戶在流轉農地后獲得收益主要涉及農地流轉的政府補貼收益(針對農地流轉的補貼費用和針對農地流轉種植作物的補貼費用等)、農地流轉后種植作物或者飼養牲畜的商品收益(種植的作物或者飼養的牲畜在市場上售賣獲得的價值)等,其中針對農地流轉的補貼費用和針對農地流轉種植作物的補貼費用,主要是政府為了積極推動農地流轉及種植糧食等政策落地而制定的激勵性制度,因此,文章將農地流轉的收益指標操作化為制度性收益和市場化收益。將農地流轉再利用的成本收益指標充分結合,則可建構出資本逐利視域下農地流轉中耕地再利用的分析框架(見圖1)。

圖1?資本逐利視域下農地流轉中耕地再利用的分析框架

由圖1可知,種糧的比較效益主要通過農地流轉再利用中種糧生產活動和非種糧生產活動在成本收益的橫向比較中獲得。如果農地經營戶在流轉農地活動中從事種糧生產活動比從事非種糧生產活動可以獲得更好的比較效益,則更愿意種植糧食作物,反之,則不會選擇種植糧食作物。這也意味著在現實生活中,如果出現了農地流轉再利用的耕地“非糧化”現象,要推動耕地“非糧化”朝著“種糧化”轉向則應將提升種糧比較效益作為抓手,在有效控制種糧成本前提下不斷地提升種糧收益。值得說明的是,在傳統觀念中,人們偏好將農地經營戶是否可以從種植糧食作物中獲得效益作為審視農地流轉中耕地再利用的邏輯起點,認為只要農地經營戶可以從種糧生產活動中獲得效益,他們則會熱衷于從事種糧生產活動。但相較于單向度地審視農地流轉中耕地再利用的邏輯起點,種糧的比較效益則主要從橫向角度出發來回應農地流轉中耕地再利用問題,認為農地經營戶不僅需要從種植糧食作物的生產活動中獲益,而且需要獲得比非種糧生產活動更高的效益,他們才會熱衷于種植糧食作物。

三、農地流轉中的耕地再利用:來自不同村莊的案例引介

(一)村莊概況與社會底色

文章采用案例研究法和比較研究法探索農地流轉中耕地“非糧化”現象的形成機理及政策回應問題,選擇的案例地分別為華北地區的Y村和西南地區的F村。Y村地形以平原為主,海拔約為50米,戶籍人口1 960人,常住人口1 540人,在年齡結構上相對均衡,村民以從事農業生產活動為主,在華北地區具有典型性。該村自2015年以來,由農地經營戶與村民簽訂農地流轉合同。F村的地形以丘陵為主,海拔約200~300米,丘陵之間存有較為平坦的壩子,戶籍人口900多人,常住人口約300人,從年齡結構來看,呈現出中老年人居多特征,尤其是老年人占據多數,屬于典型的空心化和老齡化村莊,村民以從事農業生產活動為主,在西南地區具有典型性。由于經濟發展相對滯后,農村鄉鎮企業匱乏,中青年勞動力外出務工現象普遍。近則到村莊所在市的市區工作,形成了“半工半耕”秩序;遠則到廣東、浙江等沿海一帶工作,遠離家鄉。該村在2014年,由農地經營戶與村民簽訂農地流轉合同,位于丘陵之間壩子上的耕地全部被流轉出去。選擇Y村和F村作為案例主要緣于兩個村莊均存在耕地流轉現象,農地經營戶在流轉耕地后也均開展了生產活動,出現了耕地“非糧化”和耕地“種糧化”兩種不同景象,有利于從比較效益的角度深入地剖析農地流轉中耕地“非糧化”的形成機理問題。

(二)農地流轉中耕地再利用實踐:基于兩個不同村莊的實證考察

從耕地再利用類型來看,Y村和F村的主要差異體現為農地經營戶在Y村流轉的耕地上繼續從事著糧食生產活動,種植小麥和玉米等糧食作物,而在F村流轉的耕地上改變了種植水稻的傳統,轉變為種植檸檬、橙子等經濟作物。

Y村的農地流轉從2015年開始,農地經營戶與村民以900元/畝的價格簽訂農地流轉合同,在合同中明確了農地流轉時限為20年,但未對流轉后耕地再利用情形作出規定。農地經營戶在獲得Y村耕地經營權后,則對流轉的耕地進行了統一處理,將流轉的耕地整合成了一個相對獨立區域。該村在農地流轉后,農地經營戶未從事種植糧食作物外的其他生產活動,而是選擇繼續在流轉耕地上種植玉米、小麥等糧食作物。由于地處華北地區,冬季氣溫低,玉米和小麥的生長規律均為一年一熟。當地玉米和小麥的產量和價格相對穩定,小麥的產量約為420公斤/畝,價格大致維持在2.6元/千克,玉米的產量約為 500公斤/畝,價格大致維持在2.8元/千克左右,而農戶種植小麥的投入成本約為300元/畝,種植玉米的投入成本約為400元/畝,這里包括種子、化肥及勞動力等。當地農業機械化水平較高,玉米和小麥等農作物的播種、收獲更多采用機械化生產方式,機械化播種、收割單項作業成本約為30元/畝。此外,種植小麥和玉米等農作物,農地經營戶可以從政府獲得相應補貼,主要包括中央種糧農民直接補貼、國家糧食作物良種補貼等,其中中央種糧農民直接補貼為100元/畝,國家糧食作物良種補貼為9元/畝。農地經營戶在流轉農地上種植糧食作物的年均純收入約為1 100元/畝。Y村的農地經營戶更多是當地經濟條件相對較好的群眾,通過流轉其他村民的土地來實現糧食生產的規模化經營。相較于種植蔬菜、果木等經濟作物,Y村農地經營戶普遍認為種植糧食作物的效益相對穩定且投入成本較低,可承擔風險性小。如果種植蔬菜、果木等經濟作物,則涉及修建大棚、果木育苗以及培育等諸多費用,尤其是種植果木等經濟作物,果木的育苗及培育周期長,往往需要2~3年甚至更長時間,這勢必會增加農地經營戶成本。蔬菜、果木等經濟作物受市場機制影響大,效益具有不可預期性,有時可以獲得較為豐厚的利潤,但有時容易陷入嚴重的虧損狀態。因周邊村莊出現過經濟作物滯銷而導致農地經營戶破產現象,所以Y村農地經營戶更愿意從事糧食生產活動。

F村的農地流轉從2014年開始,村民陸續將位于丘陵之間壩子上的耕地全部流轉出去。農地經營戶與村民以690元/畝的價格簽訂流轉合同,且農地流轉時限由最初的5年延長至后來的30年,農地流轉合同未對耕地再利用情形作出明確規定。農地經營戶在獲得F村耕地經營權后,對流轉耕地進行了統一規劃、處理,利用柵欄將耕地與外界分離開來,以防外部人員進入流轉耕地。近10年來,F村的農地流轉經歷了不同的農地經營戶,這些農地經營戶多為外來資本。最初的農地經營戶在流轉耕地上種植了檸檬,檸檬種植期間雇傭了當地勞動力,由于中青年勞動力普遍外出務工,勞動力較為缺乏,勞動力的成本大約為每人每天200元,主要承擔除草、施肥、灌溉、除病蟲害、包果、采摘等工作。受市場環境影響,檸檬產出上市的頭兩年,許多外地車輛到村莊收購檸檬,農地經營戶取得了較好的收益,每年的凈收入約為30萬元。但持續時間不長,三年后的檸檬價格直線下降,出現了嚴重滯銷現象。因此,農地經營戶放棄了對檸檬樹的日常管理,流轉耕地中雜草叢生,后來兩年完全處于虧損狀態,但仍需要支付土地流轉費用。隨后,這片流轉耕地被再次轉交給其他農地經營戶,第2位農地經營戶將以前種植的檸檬全部清理,繼而種植橙子。由于第2位農地經營戶接手被流轉耕地時限不長,種植的橙子尚未進入市場,故缺乏相應的效益數據。F村耕地被流轉前,村民在耕地上以種植水稻為主,當地的糧食價格近年來雖然有一些波動,但是總體處于相對平穩狀態,水稻價格維持在3.2元/千克左右,產量約為500千克/畝,但近年種子、化肥的成本在逐年提升。此外,如果農地經營戶在流轉耕地上種植水稻,可以從政府處獲得農資綜合補貼、中央種糧農民直接補貼、國家糧食作物良種補貼等。化肥、農藥等農資綜合補貼標準約為200元/畝,中央種糧農民直接補貼標準約為145元/畝。

四、資本逐利視域下農地流轉中耕地“非糧化”的形成機理

通過對不同村莊的實證考察,發現農地流轉中的耕地再利用具有一定特征:第一,農地經營戶類型影響著農地流轉中的耕地再利用情形,一般情況下外來資本偏向從事非糧食生產活動,村莊當地人群偏向從事糧食生產活動;第二,農地流轉中耕地再利用的選擇是對成本、效益以及風險等因素綜合考量的結果,無論是外來資本還是當地人流轉土地從事生產行為均是以逐利為目標。資本逐利視域下農地流轉中耕地“非糧化”的形成,主要緣于農地經營戶在流轉農地活動中從事糧食生產活動比從事非糧食生產活動難以獲得更好的比較效益,而這則受市場經濟內生機制、政府干預形式和力度缺陷、公共政策執行存在偏差及農地流轉合同未規定耕地使用方式等因素的影響。

(一)市場經濟內生機制

市場經濟內生機制作為一支“看不見的手”,對農地流轉中耕地“非糧化”現象的形成具有重要影響。從Y村和F村實踐來看,F村與國內很多地區具有相同情形,即“面臨著生產成本不斷上漲和比較優勢持續下降的雙重困境”[19],該村由于地形地勢較為復雜,以丘陵為主,雖然丘陵之間存在相對平坦的區域,但面積小,不適合機械化作業,人口空心化和老齡化致使當地勞動力成本相對較高,平均雇傭一位勞動力從事一天生產活動的成本約為200元。如果從種植水稻全過程來看,每畝土地則需要支付1 500元左右的勞動力費用,遠高于平原地區Y村每畝地的機械化作業成本60元。F村每畝土地的流轉約為690元,加上化肥、種子等投入不斷上漲,每年的總成本約為2 500元。水稻的畝產量約為500千克,價格維持在3.2元左右。每年每畝水稻的市場性收益約為16 00元,而制度性收益約為350元,如果制度性收益可以落實,總收益約為1 950元。F村流轉耕地上種植水稻會處于虧損狀態,因此,F村農地經營戶不愿在流轉耕地上從事糧食生產。相較于F村,Y村從事糧食生產活動可獲得大約每畝1 100元的絕對收益,因此,由農村社會變遷形成的不同區域勞動力成本、機械化成本以及農作物產量、價格等直接影響著農地流轉中的耕地再利用情形。

(二)政府干預的形式單一、力度不夠

政府對農地流轉中耕地再利用的干預,緣于合理利用耕地是維護糧食安全的基礎,而糧食生產除了是一項市場性行為外,也具有公共性,關系著人民群眾基本物質需要。政府干預形式和力度決定著農地經營戶的制度性收益,是提升農地經營戶比較效益的重要途徑。從目前來看,無論是Y村還是F村,政府對農地流轉中耕地再利用的干預,尤其是針對流轉耕地中種糧行為的干預主要通過農資綜合補貼、中央種糧農民直接補貼、國家糧食作物良種補貼等方式實現。由于Y村和F村處于不同省份,政府干預的標準設置存在差異,Y村的中央種糧農民直接補貼約為每畝100元,國家糧食作物良種補貼約為9元;F村的化肥農資綜合補貼約為每畝200元,中央種糧農民直接補貼約為145元。從本質上看,政府對農地流轉中耕地再利用行為的干預更多是對單一型政府工具(政府補貼)的運用,未能充分使用復合型政府工具來調整農地經營戶行為。反觀一些發達國家,政府補貼僅僅是調動農地經營戶從事糧食生產活動的舉措之一,在政府補貼基礎上還通過較為成熟的農業保險體系等其他保障性舉措來增強農地經營戶從事糧食生產活動的抗風險能力。Y村和F村在流轉耕地上從事生產活動均尚未購買農業保險。雖然政府補貼在一定程度上可以縮減農地經營戶的糧食生產成本,但較低的補償標準對于增進農地經營戶的收入較為有限。相較于種植果木等經濟作物,尤其在果木等經濟作物市場行情較好情況下,即便從事糧食生產活動可以獲得政府補貼,也無法與種植經濟作物的效益相媲美,以致部分農地經營戶不愿在流轉耕地上從事糧食生產活動。

(三)公共政策執行存在偏差

基層政策執行者的行動是決定政策能否成功落實的關鍵,但現實中其政策執行行為經常出現復雜且矛盾的樣態[20],以致時常出現政策執行偏差現象。從Y村和F村的實踐中可以看到,國家的惠農政策在兩地均得到了一定程度的執行,比如中央種糧農民直接補貼政策,Y村按照每畝100元的補貼標準執行,F村按照145元的補貼標準執行,這項政策屬于制度性收益,有利于提升農地經營戶的總體效益。但Y村和F村在執行中央糧食直補政策中卻存在著顯著的差異,具體表現為獲得糧食直補款的對象不盡相同,Y村將中央種糧農民直補款項撥付給了從事糧食生產活動的農地經營戶,而F村則將該款項撥付給了具有農地承包權的村民,并非流轉耕地后的農地經營權人。相較于Y村,F村的中央種糧農民直接補貼政策在作用對象上出現了偏差,因為從國家政策設計初衷來看,領取糧食直補款在對象上具有約束條件,只有在耕地上種植糧食作物的土地承包經營權人才能獲得糧食直補款。F村村民已經流轉了部分耕地,不具備在被流轉耕地上從事糧食生產活動的條件,就不應領取糧食直補款。這一政策這直接影響著農地經營戶從事糧食生產活動的制度性收益,導致農地經營戶從事糧食生產活動的制度性收益減少,降低了農地經營戶在流轉耕地上從事糧食生產活動的積極性,導致耕地“非糧化”現象發生。

(四)農地流轉合同未規定耕地使用方式

合同治理是農地流轉中的重要方式,農地經營戶與土地承包權人通過簽訂農地流轉合同方式來明確雙方的權利和義務,從而將農地流轉行為納入法治化軌道,利用法治方式保障農地流轉雙方的合法權益。但由于Y村和F村的農地流轉時間較早,均是在2015年左右完成。在2015年前后,農地流轉政策正在全國如火如荼執行,成為了地方政府考核基層政府的重要指標體系[21],此時國際環境相對平和,未出現多國宣布限制甚至禁止出口糧食而產生的價格劇烈波動情形[22],外加國內糧食產量相對穩定,故糧食安全尚未成為國家亟待解決的重要問題。在農地流轉過程中,鄉鎮政府為了妥善完成上級政府安排的農地流轉指標,積極協助村委會、農戶與農地承包商圍繞農地流轉事項簽訂合同。Y村和F村的農地流轉合同中均未提及流轉耕地的再利用情形,這便意味著Y村和F村的農地經營戶可以自主決定在耕地上種植作物類型,以致Y村和F村流轉農地再利用方式存在差異化現象。Y村繼續從事糧食生產活動,而F村自耕地流轉以來則長期種植經濟作物,在耕地上種植經濟作物的行為與后期國家政策出現了抵牾。近幾年,隨著國外環境發生變化,以美國為代表的西方國家將糧食問題政治化,糧食金融化和能源化也加劇了國際糧價波動和全球糧食供應鏈斷裂的可能性[23-24],國家對國內糧食生產提出了更高要求,不僅要求堅守18億畝耕地紅線,而且要求防止耕地“非糧化”現象發生。農地流轉合同若未對耕地使用方式作出明確規定,實則加劇農地流轉中的耕地“非糧化”現象,從而威脅著國家糧食安全。

五、資本逐利視域下農地流轉中耕地“非糧化”的政策回應

當前情況下,農村不應盲目地將流轉耕地收回重新分配給農民耕種。其原因有二:一是農村勞動力空心化及老齡化現象嚴重,尤其是在西南丘陵等地區,未被流轉的農村耕地尚未得到充分利用,如果盲目地將流轉農地收回重新分配給農民耕種,勢必會加劇農村耕地撂荒或者閑置;二是部分地區推行了土地承包期限延長至30年政策,如果在合同期內單方面終止合同內容,則需要承擔違約責任,對農地經營戶進行賠償。目前應結合區域的實際特點,在“分類指導”思想下因地制宜地制定有針對性的政策[25]。在適合推廣農地流轉、機械化作業的區域有序引導“資本下鄉”,選擇性地實施商業化種糧政策,同時優化政府干預形式和力度,確保公共政策精準執行,還要利用協商治理合理調整合同內容方式來提升農地經營戶種糧積極性,從而推動耕地“非糧化”朝著“種糧化”轉向。

(一)選擇性地實施商業化種糧政策

商業化種糧是充分利用資本面向市場交易而開展的糧食生產活動。相較于傳統社會中的小農種糧模式,商業化種糧不是滿足小農家庭自給自足需要來種植糧食作物,而是將眼光投放到市場上,通過規模化、機械化等方式種植糧食作物來降低生產成本、提升糧食產量,將生產的糧食用于市場交易的種糧模式。利用資本面向市場開展商業化種糧活動是中國傳統農業轉向的必然趨勢,也將有廣闊的市場前景。由于商業化種糧建立在農地流轉基礎上,而農地流轉推進了土地連片化發展,且適度規模的農地流轉對于提升糧食作物產量具有促進作用[26],在確保糧食產量能夠充足供給國內民眾需要基礎上,以糧食生產的市場行情為準據,選擇性地在部分合適區域實施商業化種糧政策,選擇自然條件優越、生產成本較低且便于開展機械化操作的農地流轉區域開展商業化種糧活動,保障國家糧食生產的數量和質量,這也契合國家針對誰來“種地”問題提出的“以小農戶為基礎、新型農業經營主體為重點、社會化服務為支撐,加快打造適應現代農業發展的高素質生產經營隊伍”的核心要義。

(二)優化政府干預形式和力度

優化政府干預形式和力度是對糧食領域市場經濟內生機制的國家干預,是提升商業化種糧戶制度性收益的抓手。優化政府干預形式應以糧食作物市場價格和區域種糧成本等為準據,輔之以政府直接補貼和農業保險等工具,通過分類治理方式來提升農地經營戶的種糧積極性。因為糧食價格受到市場經濟內生機制影響,在供需關系和種糧成本變化基礎上會出現相應波動,這時則需要政府在掌握市場經濟內生機制基礎上,針對糧食價格變化來調整自身的干預形式和力度。在原有的農資綜合補貼、中央種糧農民直接補貼、國家糧食作物良種補貼等政府直接補貼基礎上,重塑糧食直補政策激勵理念,提高糧食直補政策激勵標準,調整糧食直補政策激勵方式,建立與農資價格上漲幅度掛鉤的動態補貼辦法,形成更為科學合理的糧食直補體系[27]。與此同時,豐富農業保險體系,推進農業保險精準投保理賠,做到應賠盡賠,利用農業保險這項現代經濟金融制度來保障商業化種糧戶的比較效益。2020年,我國農保市場規模已超越美國成為全球最大的農保市場[28],而農業保險在農業生產中的作用也日漸顯著,相較于政府直接補貼種糧農戶,農業保險作為存在經濟利益關聯的第三方,更能利用市場優勢來調節商業化種糧效能。針對商業化種糧行為,可以通過政府和商業化種糧戶共同出資購買農業保險方式來保障糧食生產行為,如果因自然災害等因素影響導致糧食產量銳減,或者糧食產量供大于求使得糧食價格驟降,不足以維系糧食生產成本,則可利用保險方式賠償商業化種糧戶。在政府和商業化種糧戶之間引入保險公司的益處,在于可以利用市場機制調節商業化種糧行為,適度減輕政府負擔。保險公司基于專業化服務需要,應發展特色農產品保險,針對糧食生產設計合適的險種、索賠程序及賠償方式。

(三)確保公共政策精準執行

公共政策精準執行是提升國家政策效能的重要保障,確保公共政策精準執行需要從源頭上理解政策和從過程中監督政策。從源頭上理解政策來看,國家惠農政策設計的初衷是激勵土地經營權人積極從事糧食生產活動,從而實現維護國家糧食安全的目標。本質上來看,是對種糧行為的獎勵,這意味著只要是從事糧食生產活動并且收獲了糧食的行為均應獲得中央種糧農民直補款項,而不是從土地承包經營權出發審視糧食直補政策對象。如果具有土地承包權的村民已把土地流轉給他人,合同約定期限內他們則不具有土地使用權,在已流轉的耕地上從事糧食生產活動則無從談及,不應領取中央種糧農民直補款項等惠農經費。只要農地經營戶在流轉耕地上從事糧食生產活動并且收獲了糧食,則應將中央種糧農民直補款項等國家惠農補貼等惠農經費發放給種植糧食作物的農地經營戶,以制度性收益來降低農地經營戶從事糧食生產活動的成本。基于此,政府需要從源頭治理上說明國家惠農政策的適用對象,以從事糧食生產活動為準據發放中央種糧農民直補款項等惠農經費,改變當前公共政策執行異化現象。從過程中監督政策來看,需要充分利用黨委、紀檢監察部門和媒體、公眾等社會力量對國家惠農政策的執行展開全過程監督。在正確理解國家惠農系列政策基礎上,對可以享受國家惠農政策的對象進行公示,并且公布監督渠道,推動利益相關者積極關注國家惠農政策事項,督促基層政府嚴格按照制度規章辦事。此外,對公共政策執行主體實施終身負責制,在國家惠農款項發放對象的清單上注明清單來源責任人,一旦發現適用對象存在問題,出現違法違規行為,則可要求責任人對相關行為承擔責任。

(四)利用協商治理合理調整合同內容

協商民主作為一種治理資源結構性嵌入在政府治理過程中,并借由體制性資源推動而發展起來的[29],而民主與治理是研究協商民主的兩個基礎性理論視角[30],塑造了協商治理樣態。農地流轉合同通常是由鄉鎮政府協助村民委員會、村民與農地經營戶在不違反法律法規和意思自治前提下簽訂的,由于基層治理具有簡約治理特征,在簽訂農地流轉合同時未對調整合同內容的權利和義務作出明確規定。如今,推動耕地“非糧化”、維護糧食安全成為了時代之需,解決農地流轉中未對耕地使用方式作出明確規定的歷史問題,引導耕地“非糧化”朝著耕地“種糧化”轉變,改變合同保護耕地“非糧化”的現狀迫在眉睫。這就需要鄉鎮政府利用協商治理方式組織村民委員會、村民和農地經營戶就流轉耕地的再利用問題展開協商,合理安排恢復時序,引導農地經營戶改變耕地“非糧化”現象,在流轉耕地中種植糧食作物。采用政府補貼等方式處理好農地經營戶由耕地“非糧化”朝耕地“種糧化”轉向的成本問題,尋找一個政府支付成本較低和農地經營戶可以接受的農地流轉合同調整方案,而不是采用行政權力直接干預農地經營戶對流轉耕地的再利用行為,在不考慮農地經營戶轉向成本基礎上強制要求農地經營戶改變流轉耕地的使用情形,這有違法治政府建設原則。

總之,維護糧食安全事關中國人民的吃飯問題,是滿足中國人民基本生活需要的物質支撐,在中國式現代化進程中發揮著基礎性作用,而農地流轉中的耕地“非糧化”現象是維護糧食安全亟待解決的重要議題。本文基于農地流轉再利用的資本逐利視域,立足不同區域的實證案例,發現耕地“非糧化”現象廣泛存在于農地流轉中,農地經營戶在獲得農村土地經營權后偏好種植果木等經濟作物,而不是糧食作物,這主要受市場經濟內生機制、政府干預形式和力度缺陷、公共政策執行存在偏差及農地流轉合同未規定耕地使用方式等因素影響,以致在流轉耕地中種植經濟作物的比較效益優越于種植糧食作物。囿于農村勞動力空心化及老齡化、土地承包期限延長至30年政策等條件制約,解決農地流轉中的耕地“非糧化”問題不應盲目地將農村流轉耕地收回重新分配給農民耕種,而應充分尊重資本逐利原則,選擇區域來實施商業化種糧政策。這里有必要指出商業化種糧政策的實施是區域性的,不是全國性的,不能要求全國所有的流轉耕地均朝著“種糧化”轉向,這將會導致糧食產量遠超糧食需求,在糧食市場中出現供大于求現象,從而影響到糧食價格。選擇區域實施商業化種糧政策,需要在動態跟蹤全國糧食供需關系基礎上,漸進解決被選擇區域流轉農地上的“非糧化”現象,通過優化政府干預形式和力度、確保公共政策精準執行來保障農地經營戶種糧的制度性收益,利用協商治理調整合同內容方式來提升農地經營戶轉向積極性,從而保障農地經營戶種糧的比較效益。此外,農地流轉中的耕地再利用呈現出一定特征:第一,農地經營戶類型影響著農地流轉中的耕地再利用情形,外來資本偏向從事非糧食生產活動,村莊當地人群偏向從事糧食生產活動;第二,農地流轉中耕地再利用情形是對成本效益以及風險等因素綜合考量的結果,無論是外來資本還是村莊當地人群均是以逐利為基礎的。

參考文獻:

[1]?高延雷,王志剛.城鎮化是否帶來了耕地壓力的增加?——來自中國的經驗證據[J].中國農村經濟,2020(09):65-85.

[2]?何陽,王俊.人地關系視域下農地閑置的形成機理及盤活——基于川東北F村的個案分析[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2022,22(02):46-53.

[3]?張藕香,姜長云.不同類型農戶轉入農地的“非糧化”差異分析[J].財貿研究,2016,27(04):24-31.

[4]?孔祥斌.耕地“非糧化”問題、成因及對策[J].中國土地,2020(11):17-19.

[5]?侯勝鵬.基于糧食安全視角下的土地流轉分析[J].湖南農業大學學報(社會科學版),2009,10(02):25-28.

[6]?匡遠配,劉洋.農地流轉過程中的“非農化”“非糧化”辨析[J].農村經濟,2018(04):1-6.

[7]?譚淑豪,王碩,葉卓卉,等.土地流轉會加劇耕地“非糧化”嗎?——基于經營規模的異質性分析[J].自然資源學報,2023,38(11):2841-2855.

[8]?羅必良,江雪萍,李尚蒲,等.農地流轉會導致種植結構“非糧化”嗎[J].江海學刊,2018(02):94-101.

[9]?張宗毅,杜志雄.土地流轉一定會導致“非糧化”嗎?——基于全國1 740個種植業家庭農場監測數據的實證分析[J].經濟學動態,2015(09):63-69.

[10]?易小燕,陳印軍.農戶轉入耕地及其“非糧化”種植行為與規模的影響因素分析——基于浙江、河北兩省的農戶調查數據[J].中國農村觀察,2010(06):2-10.

[11]?易小燕,陳印軍,王勇,等.耕地流轉需謹防過度“非糧化”[J].農村工作通訊,2011(15):21-23.

[12]?高曉燕,杜寒玉.農民收入結構對農戶耕種“非糧化”的影響——基于工商資本下鄉的視角[J].江漢論壇,2022(06):12-20.

[13]?陳靖.進入與退出:“資本下鄉”為何逃離種植環節——基于皖北黃村的考察[J].華中農業大學學報(社會科學版),2013(02):31-37.

[14]?武舜臣,于海龍,儲怡菲.農業規模經營下耕地“非糧化”研究的局限與突破[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2019,19(03):142-151.

[15]?戚淵,朱道林,程建,等.農地資本化困境:糧食增產與農戶增收[J].中國人口·資源與環境,2023,33(05):201-212.

[16]?張云霞.農地資本化的價值、約束與對策研究[J].求實,2012(08):82-85.

[17]?曼昆.經濟學原理[M].梁小民,梁礫,譯,北京:北京大學出版社,2009:6.

[18]?朱啟榮.中國棉花主產區生產布局分析[J].中國農村經濟,2009(04):31-38.

[19]?韓成福,韓柱.降低內蒙古自治區糧食生產總成本的對策研究——基于玉米、大豆、小麥、粳稻的實證分析[J].內蒙古社會科學,2022,43(04):201-206.

[20]?皇娟,唐銀彬.復雜情境與多重應對:基層政策執行者的行動邏輯——基于四川省X鎮精準扶貧政策執行的個案[J].廣西師范大學學報(哲學社會科學版),2022,58(06):55-68.

[21]?何陽,孫萍,孫大雄.農村土地承包經營權流轉與地方政府績效考評[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2017,17(03):1-8.

[22]?汪恭禮.中國糧食生產面臨的困境及高質量發展路徑[J].西華師范大學學報(哲學社會科學版),2021(03):11-18.

[23]?何亞莉,楊肅昌.雙循環”場景下農業產業鏈韌性鍛鑄研究[J].農業經濟問題,2021(10):78-89.

[24]?杜志雄,高鳴,韓磊.供給側進口端變化對中國糧食安全的影響研究[J].中國農村經濟,2021(01):15-30.

[25]?陳文烈,李燕麗.民族地區鄉村振興戰略的質量動態評價體系構建[J].貴州師范大學學報(社會科學版),2023(05):76-91.

[26]?李琪.土地托管、規模經營與生產技術效率——來自山東省小麥種植戶的證據[J].中國土地科學,2023,37(08):73-83.

[27]?何陽,張禮祥.基于農民種糧積極性的糧食直補政策效能評價及系統治理[J].農村經濟,2024(01):20-31.

[28]?張鵬龍,胡羽珊,王亞華.農業保險對農戶合作行為的影響、機制與含義——以農村灌溉集體行動為例[J].中國軟科學,2023(03):42-51.

[29]?侶傳振.彈性協商:鄉鎮政府推動基層協商實踐的邏輯——基于兩個案例的比較分析[J].貴州師范大學學報(社會科學版),2021(05):18-27.

[30]?馮秀成.民主促治理:農村基層協商治理的實踐邏輯——基于A省T市治理創新實踐案例分析[J].廣西大學學報(哲學社會科學版),2022,44(05):178-185.

Agricultural Land Transfer,“Non-grain Conversion” of Cultivated Land and Food Security——Also Discussing the Issue of “Who Will Grow Food”?

HE Yang1,DUAN Shaocong1,XIAO Huimin*

(1.Institute of National Politics,Yunnan University,Kunming 650091;2.College of Health and Nursing, Tianfu College of SWUFE,Chengdu?610051,China)

Abstract:Maintaining food security is the material guarantee for Chinese modernization,but the “non-grain” of cultivated land restricts Chinas food security.Based on the perspective of capital interests in farmland transfer and reuse,and based on empirical cases in different regions,the article finds that the phenomenon of “non-grainification” of cultivated land exists in the transfer of farmland.Farmland operators plant fruit trees and other economic plants on the transferred farmland rather than food crops.The reason is that the transfer of farmland is essentially a re-creation of the use of cultivated land by capital going to the countryside.Capital going to the countryside adheres to the principle of profit seeking and is limited by the endogenous mechanism of the market economy,defects in the form of government intervention,and deviations in the implementation of public policies.Affected by factors such as the agricultural land transfer contract not stipulating the use of cultivated land,the comparative economic benefits of agricultural land operators planting food crops are low,making it difficult to meet the capitals profitseeking needs.Currently,due to constraints such as the hollowing out and aging of the rural labor force and the policy of extending the land contract period to 30 years,rural farmland should not be blindly taken back and redistributed to farmers for farming.Instead,the logic of farmland transfer and reuse should be followed.On the basis of agricultural land transfer,we select regions to implement commercial grain growing policies. At the same time,we optimize the form and intensity of government intervention,ensure the precise implementation of public policies,and use negotiation and governance to properly resolve transfer contracts to increase the enthusiasm of agricultural land management households to grow grain,so as to promote the transformation of cultivated land from “non-grain” to “grain growing”.

Keywords: food security;farmland transfer;“non-grain” farmland;commercial grain growing;capital going to the countryside

(責任編輯:馬欣榮)