基于壓瘡風險預警模式的預見性護理對急性腦梗死患者的影響

【摘 要】目的:探討基于壓瘡風險預警模式的預見性護理在急性腦梗死患者中對壓力性損傷發生率和生活質量的影響。方法:選取2022年4月1日~2023年3月31日收治的90例急性腦梗死患者,根據入院時間分為對照組和觀察組各45例。對照組采用常規護理干預,觀察組采用基于壓瘡風險預警模式的預見性護理;比較兩組護理后壓力性損傷發生情況、疾病改善率、護理前后生活質量評分[采用健康調查簡表(SF-36)]、焦慮情緒[采用廣泛性焦慮量表(GAD-7)]及護理滿意度。結果:觀察組壓力性損傷發生率低于對照組(Plt;0.05),疾病改善率、護理滿意度高于對照組(Plt;0.05);護理后,兩組SF-36評分均高于干預前(Plt;0.05),且觀察組高于對照組(Plt;0.05);護理后,觀察組GAD-7評分低于對照組(Plt;0.05)。結論:對急性腦梗死患者實施基于壓瘡風險預警模式的預見性護理能有效降低壓力性損傷發生率,提高患者生活質量和疾病改善率,改善患者的焦慮情緒,并提高護理滿意度,促進急性腦梗死患者的康復。

【關鍵詞】急性腦梗死患者;壓瘡風險預警;預見性護理;壓力性損傷;生活質量

中圖分類號:R473.54" 文獻標識碼:A" DOI:10.3969/j.issn.1006-7256.2024.21.013" 文章編號:1006-7256(2024)21-0047-04

急性腦梗死通常是由于血液、血管或血流動力學異常,導致大腦動脈發生狹窄或堵塞所引起,其發病機制復雜且具有突發性,此外,該疾病不僅致殘率高,還嚴重影響患者的身心健康[1]。在針對急性腦梗死的治療和康復過程中,由于患者活動能力受限、行動不便,長時間臥床可能導致血液循環不良,從而增加壓力性損傷的風險,尤其在老年患者中,一旦形成壓力性損傷,不僅會加重患者的痛苦,還會進一步降低生活質量[2]。傳統的護理干預措施主要集中在定期翻身、使用防壓力性損傷床墊和皮膚護理上,這些方法仍有其局限性,患者往往因疾病、治療需要局部制動,常伴有活動受限、營養不良等情況,在一定程度上不能完全避免壓力性損傷的發生,因此,如何采取有效護理手段對預防患者壓力性損傷十分重要[3-4]。本研究旨在探討基于壓瘡風險預警模式的預見性護理對急性腦梗死患者影響,以期為急性腦梗死患者提供更為科學、系統和人性化的護理支持。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2022年4月1日~2023年3月31日我院收治的90例急性腦梗死患者為研究對象。納入標準:①符合《中國急性缺血性腦卒中診治指南2018》[5]中急性腦梗死標準者;②患者年齡≥60歲;③患者知情同意。排除標準:①患者既往有溶栓治療史;②合并出血性腦卒中者;③合并癲癇者;④有認知功能障礙、無法正常交流者。將2022年4月1日~10月31日收治的45例作為對照組,將2022年11月1日~2023年3月31日收治的45例作為觀察組。

對照組男30例、女15例,年齡62~89(67.25±2.32)歲;體質量56~76(66.46±7.21)kg;基礎疾病:高血壓 16 例,冠心病 7 例,高血脂 13例,糖尿病9例。觀察組男34例、女11例,年齡60~87(67.72±2.74)歲;體質量53~81(67.52±3.21)kg;基礎疾病:高血壓 15 例,冠心病 5 例,高血脂 16例,糖尿病9例。兩組基線資料比較差異無統計學意義(Pgt;0.05)。本研究經醫院醫學倫理委員會審核批準。

1.2 方法

1.2.1 對照組 給予患者抗凝、降壓、穩定心率方面的藥物治療,并給予常規護理,為患者提供舒適的病房環境,干凈、整潔的床鋪,定期為其調整體位以減輕長時間對某一部位的壓迫,同時為患者和家屬提供壓力性損傷發生的基礎知識和日常護理指導。病房護士定期對患者皮膚進行檢查,患者若發生壓力性損傷,需及時告知臨床醫生,以及時進行防治。

1.2.2 觀察組 在對照組基礎上實施基于壓瘡風險預警的預見性護理,具體內容如下。①小組建立:建立專門的壓瘡風險預警管理小組,由經驗豐富的多名護士組成,并進行相關的培訓。②風險評估:利用Braden評估量表對患者的壓力性損傷風險進行評估,然后根據評估結果制訂相應的干預措施:對于Braden評分≥17分的患者,護士定期觀察患者皮膚情況,引導患者每日進行關節舒展等訓練活動。對Braden評分在15~16分的患者,護士貼掛“輕度風險壓力性損傷”標識于患者床頭,日常囑患者每2~4 h輕柔翻身1次,并根據個體情況使用減壓設施。評分為13~14分的患者屬于中度風險,標識為“中度風險壓力性損傷”,應加強皮膚護理、保持皮膚干燥并定期改變體位。評分≤12分的患者屬于高度風險,床頭標識為“高度風險壓力性損傷”,需嚴密監測皮膚情況、及時干預并使用各類減壓設備。③預防護理:針對“高度風險壓力性損傷”標識患者,提醒護理人員此患者處于高風險狀態,增強護理人員對患者皮膚護理的主觀意識。嚴格監測患者皮膚狀況,特別注意紅斑、破皮、水泡等跡象。囑家屬為其每日更換衣物,維持患者皮膚及床鋪的干燥、清潔,同時勤清理排泄物和分泌物。睡前為患者涂抹爽身粉,穿著寬松衣物,盡可能減少床面與患者皮膚之間發生摩擦。對于病情穩定者,護士日間每2 h輔助患者翻身1次,夜間每3 h 1次;對于病情未穩定者,使用氣墊床、減壓墊等減壓設備,確保有效減輕皮膚和床墊之間的壓力。定期檢查患者的營養狀況,引導患者進行均衡飲食,日常中盡量攝取高營養食物,或遵醫囑進行維生素、血清蛋白、復合氨基酸等的補充。每日嚴格消毒病房及患者常用物品,包括導尿管、洗漱用具等,以預防感染。④家庭健康教育:教育家屬如何識別壓力性損傷早期跡象,提供相關資料,并定期舉辦健康講座或培訓,使其掌握正確的護理方法。

1.3 觀察指標 ①壓力性損傷發生情況:按照壓力性損傷的癥狀表現將其分為四期:Ⅰ期為淤血紅潤期,表現為患者患處皮膚呈現紅、腫,患者自我感覺患處有發熱、發痛或麻木感,患處皮膚與周圍正常區域有明顯顏色界線;Ⅱ期為炎性浸潤期,表現為患處皮膚呈紫紅色,皮下有硬結,表皮有水泡出現,可能露出潮濕、紅潤的創面,有疼痛感;Ⅲ期為淺度潰瘍期,表現為皮膚表皮水泡逐漸擴大、破裂,可見黃色滲出液,感染后表面有膿液覆蓋,致使淺層組織壞死并形成潰瘍;Ⅳ期為壞死潰瘍期,表現為全層皮膚組織壞死缺失,或形成結痂,伴有骨、肌腱或肌肉外露。統計護理6個月后兩組壓力性損傷發生情況。②疾病改善率:采用美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)[6]進行評估,NIHHS評分<5分,同時神經系統方面癥狀(頭暈、頭痛、失語、視物模糊等)、體征(意識障礙、對光反射不靈敏等)基本消失,患者日常可完全自理生活為基本痊愈;評分為5~10分,同時神經系統方面癥狀及體征部分消失,患者日常可部分自理生活為顯效;評分10~20分,患者神經系統癥狀和體征發生了一定程度的改善,但自理生活能力仍較弱為有效;評分>20分,治療前后患者的神經系統癥狀、肌力和體征未出現明顯變化,甚至出現惡化,完全無法自理生活為無效。疾病改善率(%)=(基本痊愈例數+顯效例數+有效例數)/總例數×100%。③生活質量:采用健康調查簡表(SF-36)[7]評估護理前后生活質量,本研究選取其中“生理職能、生理機能、情感職能、精神健康、軀體疼痛、日常活動和社會功能”7項指標。每項指標評分0~100分。得分越高表明生活

質量越高。④焦慮情緒:采用廣泛性焦慮量表(GAD-7)[8]對兩組護理前后的焦慮情緒進行評估。量表采用7個條目測量過去14 d內焦慮程度,每個條目按照0~3分進行評分,得分越高表明焦慮越嚴重。⑤護理滿意度:通過滿意度問卷調查,對兩組護理后的滿意度進行評估。問卷涉及3個維度,共20項條目,每條目0~5分。得分越高表示患者護理滿意度越高。

1.4 統計學方法 統計分析采用SPSS 23.0軟件進行。符合正態分布的計量資料以x±s表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對樣本t檢驗;計數資料以例數和百分比表示,采用χ2檢驗。以Plt;0.05為差異有統計學意義。

2 結果

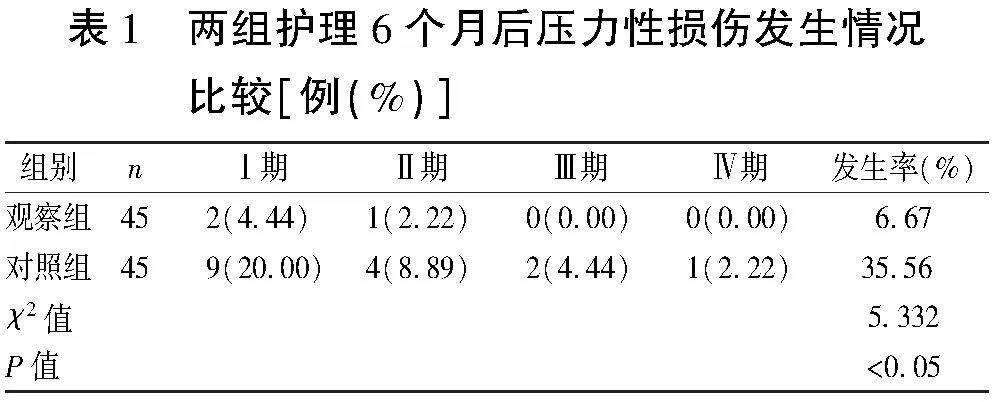

2.1 兩組護理6個月后壓力性損傷發生情況比較 見表 1。

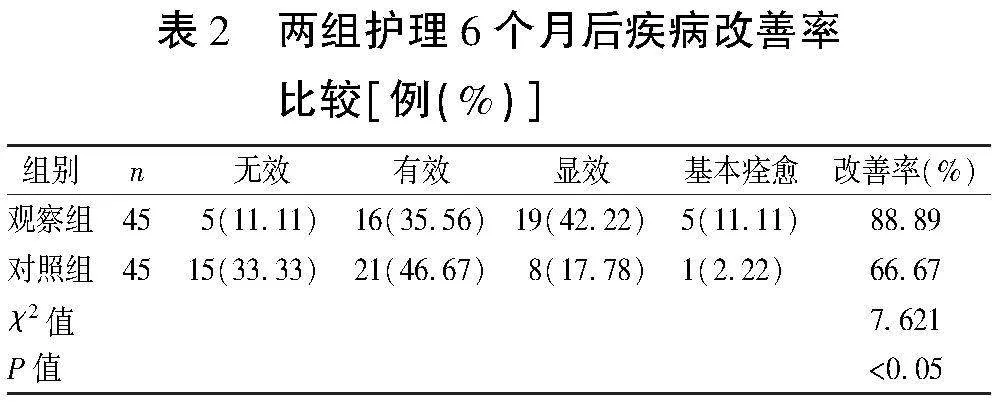

2.2 兩組護理6個月后疾病改善率比較 見表 2。

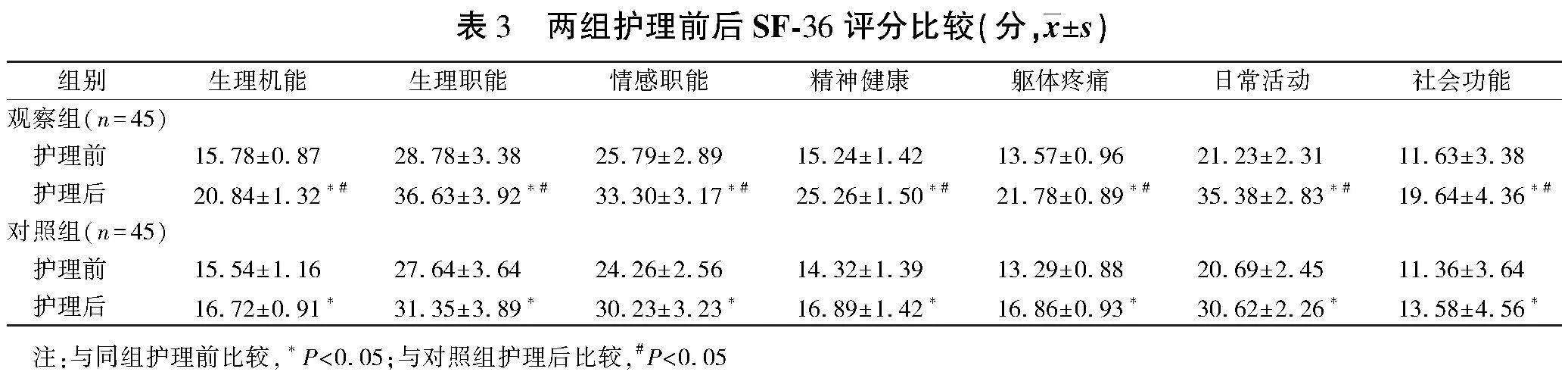

2.3 兩組護理前后SF-36評分比較 見表3。

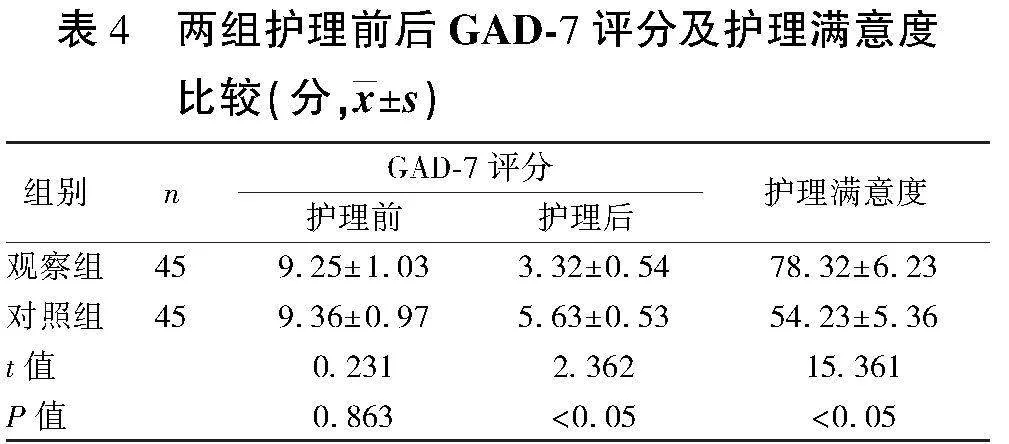

2.4 兩組護理前后GAD-7評分及護理滿意度比較 見表4。

3 討論

在急性腦梗死患者中,壓力性損傷作為常見并發癥之一,不僅給患者帶來身體上的痛苦和不適,還可能進一步影響其康復過程,增加住院時間和醫療費用[9]。壓力性損傷與多種風險因素有關,包括不良體位、營養不足、運動量缺乏等,而隨著對壓力性損傷研究的深入,發現壓力性損傷的發生還與臥床時間長、合并意識障礙、身體活動受限等情況密切相關,尤其是骶尾部等與床面接觸緊密的部位,因局部組織長期承受過大壓力,熱量積聚導致代謝異常、皮膚潮濕、血管收縮加重循環障礙,最終引發局部組織瘀血并導致壓力性損傷[10-11]。盡管醫療界已采納了多種手段以預防急性腦梗死患者的壓力性損傷,但仍然存在局限性,如對于部分患者的應對效果不理想,或對某些風險因素的控制不足。因此,本研究基于壓瘡風險的預警機制,為不同壓力性損傷風險等級的老年急性腦梗死患者制訂針對性的日常護理措施,以預防壓力性損傷的發生并改善預后,其具有重要的現實意義。

本研究結果表明,護理6個月后,觀察組壓力性損傷發生率低于對照組(Plt;0.05),表明基于壓瘡風險預警的預見性護理模式能降低老年急性腦梗死患者的壓力性損傷發生率。分析其原因:Braden評估量表是經科學驗證的高效工具,能夠準確評估患者壓力性損傷風險[12]。本研究采用基于該量表下的壓瘡風險預警,一方面醫護人員能夠明確識別患者的風險等級,并據此采取適當的預防措施,如針對評分較高的患者,可以實施更規律的體位改變和使用專業護理床墊;另一方面也提升了醫護人員對壓力性損傷風險的警覺性,并加強了對患者及家屬的健康教育,確保其充分理解并參與壓力性損傷的預防工作,因此有效降低了老年急性腦梗死患者的壓力性損傷發生率[13]。

本研究結果還顯示,護理6個月后,觀察組疾病改善率高于對照組(Plt;0.05),表明基于壓瘡風險預警的預見性護理還能有效地改善急性腦梗死患者的預后效果。分析其原因:基于壓瘡風險預警的預見性護理方案強調對老年急性腦梗死患者進行細致的壓力性損傷風險評估與個性化的護理干預。通過使用Braden評估量表精確劃分風險等級,并采取相應的護理措施,有效降低了患者的壓力性損傷發生風險,從而改善預后效果。同時,此方案還強調了家屬的健康教育,確保患者在院外也得到適當的照護,進一步促進了患者的疾病恢復。

另外,觀察組護理后SF-36各指標評分、護理滿意度評分均高于對照組(Plt;0.05),GAD-7評分低于對照組(Plt;0.05),表明基于壓瘡風險預警的預見性護理模式,可改善患者的生活質量、緩解焦慮癥狀、提高患者和家屬對護理工作的滿意度。分析其原因:該護理通過預見性的風險分級預警并結合相對應的人性化護理措施,降低了壓力性損傷發生率,提高其日常生活的舒適度和質量,從而整體改善了患者的生活體驗和滿意度。李溫霞等[14]研究也表明,壓瘡風險預警系統能夠有效減少壓力性損傷的發生,從而減輕患者的痛苦,提升患者對護理服務的滿意度,加快患者恢復進程。

綜上所述,基于壓瘡風險預警的預見性護理模式既能降低壓力性損傷的發生率,又能提高患者的護理滿意度、生活質量和疾病改善率,為急性腦梗死患者提供了更為科學、有效的護理路徑。

參 考 文 獻

[1] 李微,陳慶先,朱晶.急性腦梗死的危險因素及臨床診治研究[J].中國地方病防治雜志,2022,37(4):283-284.

[2]高素穎,秦一凡,于凱,等.急性腦梗死患者神經功能缺損程度與壓瘡評分和跌倒評分的相關性研究[J].北京醫學,2021,43(12):1201-1204.

[3]王璇.細節思維管理方法在ICU護理管理中的應用效果[J].國際護理學雜志,2019,38(21):3472-3476.

[4]馬莉,陳彩迪,郭艷紅.思維導圖引導康復流程護理對神經內科失禁患者壓瘡的預防作用[J].海南醫學,2019,30(24):3259-3262.

[5]中華醫學會神經病學分會,中華醫學會神經病學分會腦血管病學組.中國急性缺血性腦卒中診治指南2018[J].中華神經科雜志,2018,51(9):666-682.

[6]于黎明,楊歡歡,陳波波,等.壓瘡預警護理結合層級護理對創傷性顱內出血術后昏迷患者的影響[J].齊魯護理雜志,2023,29(10):78-81.

[7]梁靜,杜姍姍.集束化護理對老年急性腦梗死靜脈溶栓患者的卒中后情緒障礙和生活質量的作用效果觀察[J].老年醫學與保健,2021,27(5):978-981.

[8]何筱衍,李春波,錢潔,等.廣泛性焦慮量表在綜合性醫院的信度和效度研究[J].上海精神醫學,2010,22(4):200-203.

[9]范雪娟,葉梅,王翠雅.循證護理在糖尿病腦卒中病人壓瘡防治中的應用效果[J].糖尿病新世界,2020,23:97-98.

[10]洪素千,許曉燕.心臟瓣膜置換術患者應用基于風險因素的手術室預警干預預防術后壓瘡的效果觀察[J].心血管病防治知識,2022,12(33):76-78,82.

[11]吳桂鳳,陳小麗,張紅.分級監控管理聯合精準化護理對腦外傷術后患者壓瘡預防及血液流變學的影響[J].國際護理學雜志,2019,38(11):1644-1647.

[12]蔣琪霞,劉國幀,朱玉玲,等.Braden量表診斷老年人壓力性損傷的適用性和最佳界值的多中心研究[J].中華護理雜志,2023,58(4):440-445.

[13]杜小杰.壓瘡風險預警護理對老年重癥腦卒中患者壓瘡發生率的影響[J].中國老年保健醫學,2020,18(3):150-151,153.

[14]李溫霞,孫靜,李育紅,等.壓瘡風險預警系統在胸腰段骨折手術患者壓瘡管理中的效果評價[J].中華創傷雜志,2019,35(5):460-465.