挖掘與新變——德國新表現主義繪畫探究

摘要:德國新表現主義是美術史上重要的藝術流派,以叛逆、率性、大膽的自我表達為特色。德國新表現主義藝術家們從傳統藝術中提煉出有價值的因素,也從純藝術、歷史、現實生活中獲取創作靈感,利用挪用、分解的手段,將已有的意象重新構造形成新的藝術內容。本文結合德國新表現主義代表藝術家的藝術作品分析其藝術特點。

關鍵詞:德國新表現主義;挖掘;新變;傳統藝術

一、德國新表現主義

德國新表現主義流派受文化傳統、歷史背景、繪畫邊緣化等諸多因素影響,它的繪畫作品透露出傳統的延續,藝術家將挖掘到的線索重新加工變形成新的藝術作品。德國新表現主義繼承了德國表現主義的許多特點,強調自我建構與表達,讓藝術重新回到有具體形象的、用顏料和畫布構成的繪畫上,但它的作品不是簡單地對客觀物體進行描繪,而是更注重表現性的繪畫形式和視覺體驗。經過新變化賦予其新的意義,使作品進入一個更自由、更具深意的文化情境。

(一)底蘊深厚的文化歷史

德國新表現藝術是現代藝術重要的流派之一,它的存在與德國豐厚的文化基礎和歷史底蘊有密不可分的聯系。表現欲望深埋于德國文化之中,在時代的變遷中形成了新的面貌形式,同樣也影響了新表現主義繪畫。19世紀末,浪漫主義流派盛行。以德國為代表的北方浪漫主義樂于表現超自然力量,并借助藝術的手段表達人內在心靈的體驗。德國藝術家善于展現情感的宣泄和個性的追求,德國特殊的地理環境以及復雜的民族構成性,影響著生活在這片土地上的藝術家的精神世界,思想上他們具有多重性和抽象的思辨力。基爾希納曾說:“德國藝術的創作活動根本不同于拉丁藝術的創作活動,拉丁人模仿存在于自然中的客觀物體的構造藝術形式。德國人根據幻想,根據他自身的想象創造藝術形式。視覺看到的自然形式只是對他們起到象征的作用……而他尋求的美不在物體的表面而是在其深層。”藝術家經過深入思考,注重對思想內涵的挖掘,藝術作品展現了新的面貌,他們認為不被輕易解讀才是藝術品的理想境界。德國新表現主義興起于20世紀70年代末,與表現主義相差半個世紀。因戰爭摧毀的民族文化,德國還面臨民族文化的重建,德國藝術家們開始思考,他

們試圖通過藝術的手段去批判自身存在的文化意義和角色定位。藝術家們在文化藝術領域上開始摸索一條“重建之路”。藝術家的藝術作品中展現了戰敗后國家的變遷和衰敗,他們用作品記錄經驗與內心獨白。藝術家通過藝術的形式重拾與重塑自我,豐厚的文化基礎和歷史底蘊,也是德國新表現主義繪畫形成的內在動力。

(二)傳統繪畫形式的生機與活力

1.架上繪畫的回歸

德國新表現主義產生之前,藝術形式從架上繪畫向各種形式擴展,裝置、活動、表演等,甚至有要取消傳統繪畫和雕塑的藝術形式的觀點,傳統繪畫被這樣的時代潮流擠到了邊緣。1981年,倫敦開展了“新精神繪畫展”,組織者主張重新回歸繪畫,繪畫依舊是一個表達情感的工具,這在一年后的“時代精神”國際大展上表現得更為明顯。兩次藝術大展,德國繪畫藝術一炮而紅,由巴塞利茲代表的“新表現藝術”風靡全球。德國新表現主義藝術家們所追求的正是反對傳統,他們的藝術又回歸到傳統的作畫形式,這句話看似矛盾卻并不矛盾。藝術家們的“反叛”在于對傳統恢宏的畫面、神話題材內容的反抗,在傳統繪畫逐漸走向邊緣的時候,他們將藝術拉回到傳統藝術繪畫。這股藝術思潮同樣伴隨著藝術家的創新與突破,根植于內心和情感的需求,他們的藝術作品具備極為強烈的直觀感情,繪畫形式有別于傳統繪畫,借助更為直觀的表現形式和更具沖擊力的畫面來表達自身的思想感情。

2.豐富的理論資源

在繪畫發展的長河中,哲學思想和美學理念影響了繪畫形式的變化。德國哲學家康德最早提出圖式理論,他認為圖式的形成是建立在人接受新的信息、概念與思想之時對其作出反應的方式。特定文化、民族、宗教的設定下產生的圖式帶有特定的審美內涵;藝術家的個體反映出的圖式也有所不同,并且帶有濃烈的個人色彩。克萊夫·貝爾提出“有意味的形式”美學理論,認為藝術作品中線條、色彩以某種特殊方式組成特定的形式和形式關系,激發人們的審美情感。德國新表現主義繪畫將傳統圖式中線條、色彩、結構等層面組成圖式語言,藝術家借以表達情感理念,創造出具體而獨特的藝術樣式。德國新表現主義藝術家們的叛逆,在于他們在繪畫形式上的大膽創造,也不是簡單地為描繪對象的“繪形”,而是借助挖掘已有的資料開拓新的面貌,傳達藝術家的精神與情感,他們的藝術作品中體現了審美理想和審美趣味。

3.繪畫的生機與活力

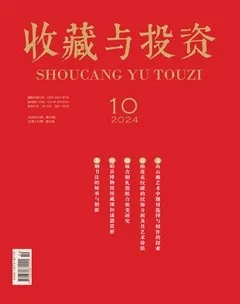

巴塞利茲以描倒置的人物形象聞名,他早期的繪畫以德國歷史人物畫像以及帶有宗教色彩的景物和風景為主。直到20世紀60年代,他的繪畫風格才開始發生突變。這樣新奇的表現形式并不是憑空而來的,他對德國英雄傳說和神話故事中的人物很感興趣,從很多有倒置形象的古典作品中獲得啟發。《頭上的木頭》(圖1)是他第一幅顛倒形象的藝術作品。巴塞利茲打破觀者傳統的欣賞角度,使觀者產生倒立般的不適感,通過這樣的手段強化觀者內心的情緒。在他的作品中,人物往往被拉長變形;以表現性的線條勾勒人物輪廓,類似于一種書法筆法;顏色的填充也不受形體羈絆,材質屬性在畫面上也留下了線條的痕跡,色彩搭配具有沖擊力,達到了自然和諧的藝術效果。《無題》中用如同鮮血的紅色描繪人物,交織著黑色的線條,人物夸張又猙獰的表情透露著絕望與憤怒,強烈的表現力讓人無不動容。

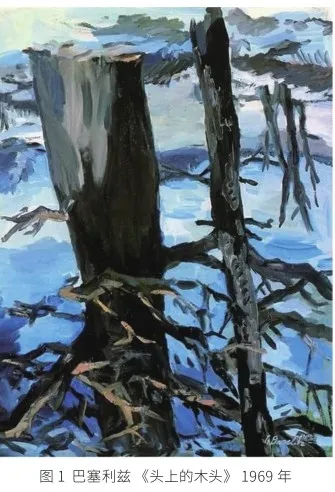

彭克的《紐約,紐約,紐約》(圖2)打破了傳統繪畫中視覺中心的構圖方式,他在畫面上自由地用符號布滿整個畫面,色彩是刺眼的紅與莊嚴的黑。這種源于內心沖動的作畫方式,是一種個性化的表現方式,對傳統藝術來說有很強的創新性。不難看出,彭克在創作時使用了大量富有視覺沖擊力的線條,抽象的線條表現了具象的形象,符號元素的寓意和涂鴉的作畫方式使畫面呈現一種混沌的狀態,好似他刻意營造的一種神秘懸念。扭曲糾纏的線條,在視覺上有一種沖擊力。這些看似雜亂無章的線并沒有表現出雜亂的不適感,長短粗細不同的線在畫面中形成具有審美意味的視覺化效果,豐富的畫面表現力,傳達出別樣的思想感情。

呂佩爾茲受德國哲學家尼采的影響極大,他以“酒神”為題的系列作品始創于1964年,是其代表作之一,是對尼采思想中酒神精神的借鑒。他以酒神狄俄尼索斯為表現對象,揭露現實世界的不堪與虛偽。呂佩茲作品所傳達的內涵是,即使是神明也會墮落。這種遠離凡人生活的形象使人產生的感受是多重的。對具體的酒神形象進行結構消解,形成新的繪畫內容,在消解新變之下塑造出的形體結實而張力十足,相較于其他傳統題材,作品風格更加強烈。1970年,以此為主題的繪畫又產生了新變,他試圖消除繪畫中的內容,力圖展現個人意識的神秘莫測。繪于1974年的《黑—紅—金—酒神頌》曾被評論:作品把現實融合為藝術語言,不是粗陋的模仿,而是出于真實、質樸的動機。

(三)內容上的借鑒與隱喻

1.原始藝術的借鑒

巴塞利茲的作品有明顯的原始意味,《德累斯頓的晚餐》與早期德國表現主義藝術家埃米爾·諾爾德同題材作品《最后的晚餐》都是采用原始的筆觸和配色。畫面整體營造出一種恐怖的氣氛。大面積的黃黑粉色彩平涂、粗糙的筆觸、模棱兩可的五官,體現了一種濃烈的原始風格。作品中怪異的表現像是一種祭祀活動,形成一種沉重壓抑的情緒。巴塞利茲的繪畫藝術在表現主義前輩的影響下更加肆意大膽,他的原始趣味來源于線、筆觸的生硬和稚拙感,平涂的粗糲感和高純度的對比色帶來的視覺沖擊力。他的原始風格少了許多裝飾性,低飽和度的色彩和陰郁的氛圍,是他在作品中對自我情緒的釋放。

彭克的藝術以色彩和涂鴉聞名,畫面中頻繁出現的棍狀人物造型是最具代表性的個人風格,從他作品中的人物造型能直觀地看出彭克借鑒了原始壁畫中人的描繪手法。作品《開始狩獵》畫面中的形象有明顯的原始意味,這樣類似的場景在拉文特巖畫中十分常見。在色彩上,他善于利用紅黑對比,這種對比色給觀眾形成了視覺上強烈的刺激,這兩種顏色是原始巖畫中的常用色,作品《無題》《TRR》都是運用這種色彩搭配。畫面中的色彩對比形成壓抑、恐怖、神秘的氣氛,呈現出一種神秘的原始感。

2.現實題材的隱喻

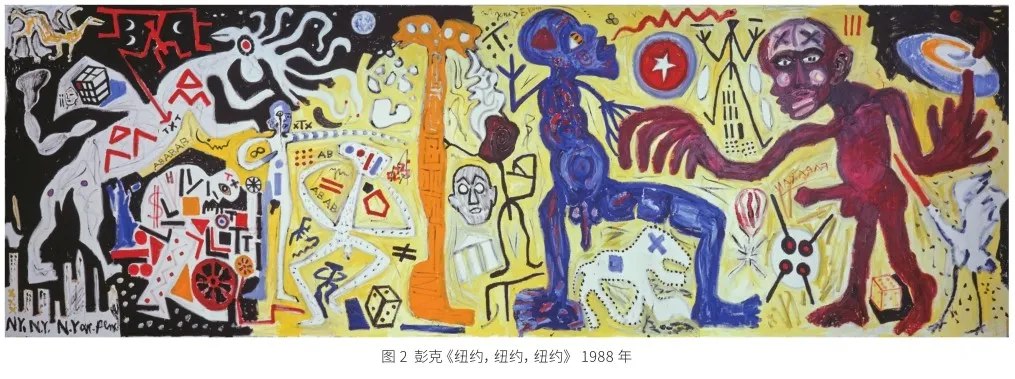

伊門多夫曾經參與過以博伊斯為首的行為藝術,試圖通過這種新的藝術形式表達自己對社會問題的態度:一位藝術家在社會問題中的責任。但是這種形式的結果并沒能讓他滿意,因此他重新通過繪畫的形式表達對社會現實的關注。他在形式與技巧上繼承了德國表現主義,在內容上則關注德國當時的社會生活。他曾經創作過大量工人題材的作品,但效果與他想要表現的理想“現實”相距甚遠。伊門多夫又重新在早期作品中重新審視對自我表達現實的獨特認識,并從古圖索的《古希臘咖啡館》中獲得啟發,創作了《德國咖啡館》系列作品(圖3)。以典型德國夜生活為題材,伊門多夫描繪的場景往往并不美好,以一種黑色幽默的表達方式,夾雜著痛苦、悲傷、嚴酷的多重情感。他把社會現實引入繪畫中,用了鐮刀、雄鷹、鐵絲、工人的拳頭等象征性的符號,隱喻一些社會現象,借此來揭露現實、影響現實,作品反映了伊門多夫個人的精神狀態。

基弗的題材通常來自德國豐富的歷史和傳統藝術,他從歷史溯源中挖掘創作元素,作品往往表現出強烈的沖擊感和物質感。這種物質感來自他對干草、木頭、沙子等材料的運用。作品《瑪格麗特》《初始》《荒蕪的風景》等內容題材都源于德國對歷史現實的取材。物質材料的肌理感展現出歷史的斑駁感,真實的歷史和材料的碰撞,使他的作品蘊含了藝術觀念與形式語言的雙重隱喻。各種各樣的材料在基弗的表現下提煉出材料內在的能量,也為沉重的歷史注入了新的內涵與現實隱喻。他的藝術實踐為后代藝術家提供了藝術探索的新視角。

二、結語

德國新表現主義藝術是繪畫藝術的回歸,開啟了一個全新的藝術風格,這種風格的形成離不開深厚的文化歷史與人文底蘊。藝術家的作品,注重內在精神的宣泄與表達,在挖掘和新變的方式之下開辟了繪畫自由的天地。中國表現性繪畫在德國新表現主義的影響下迅速發展,為中國油畫發展之路提供了方向。中國是一個歷史悠久的文明古國,有著豐富的傳統藝術資源。在快速發展的當今時代,新一代的藝術家要理性有節地開發傳統資源,積極探索繪畫新的發展方向。

作者簡介

陳靜,女,漢族,江蘇泰州人,碩士研究生,研究方向為美術(油畫)。通訊作者:安喆,男,山東泰安人,常州大學副教授,研究方向為美術學(油畫)。

參考文獻

[1]克萊夫·貝爾.藝術[M].薛華,譯.南京:江蘇教育出版社,2005.

[2]黃丹麾,胡戎.新表現藝術—情感的棲居地[M].長春:吉林美術出版社,1999.

[3]王瑞蕓.新表現主義[M].北京:人民美術出版社,2003.

[4]馬路.回到繪畫的懷抱—聯邦德國新表現主義述評[J].世界美術,1985(4):2-9,43.

[5]劉福,宋學智.承繼與超越—德國新表現主義繪畫探究[J].文藝爭鳴,2023(1):180-183.