初中物理情境教學的創新與實踐

【摘" 要】 隨著教育改革的不斷深入,教學模式需不斷創新。教師作為課堂教學的輔助者,應根據課堂教學目標,確立學生的主體地位,在課堂中創設“場境”“圖境”“聲境”“意境”等多種情境教學方法,以建立起一種易于學生理解且能融入教學的認知思維模式,進而促進學生的核心素養發展。

【關鍵詞】 初中物理;情境教學;教學模式

物理學,作為一門深植于實驗基礎之上的科學,其教學理念在《義務教育物理課程標準(2022年版)》中得到了新的詮釋:“面向全體學生,培養學生的核心素養,從生活走向物理,再從物理回歸社會。”這一理念強調,在物理學習的過程中,教師的角色不僅僅是傳授書本知識,更重要的是要以問題為導向,精心構建一種既貼合學生身心發展,又遵循認知規律的生活化學習情境,以此推動學生核心素養的全面發展。

一、情境教學對提高初中物理教學效率的實際意義

情境教學對提升初中物理教學效率的實際價值重大。李吉林在多年的情境教學實踐中,不僅提煉出了情境教學的四大鮮明特點——形真、情切、意遠、理寓其中,還從實踐中總結出了五大原則:誘發主動性、強化感受性、突出創造性、滲透教育性以及貫穿實踐性。李吉林的情境教學理論,無疑為國內情境教學的發展樹立了里程碑。

在教學實踐中,教師應依據物理教學內容,巧妙設置物理情境,明確學習主題。通過真實的問題情境,激發學生的學習興趣,引導他們不斷探索,主動參與學習過程,從而培養物理思維,提升探究能力,完成知識建構,進而發展學生的核心素養。在教學過程中,教師應根據教學目標,精心創設適宜的情境,使學生在不同的情境中迅速進入學習狀態。這樣的教學方式能夠啟發學生的思維,幫助他們突破學習的重點和難點,促進對知識的深入理解和靈活應用。通過將學生從刻板的課本知識中解放出來,讓他們去親身體驗生活中的物理,情境教學不僅符合中學生的心理特點和年齡特征,也充分體現了課標中提出的核心素養理念。

二、初中物理課堂中情境教學的創新與實踐

(一)創設物理教學情境之一:場境

1. 場境構建與問題導向

“場境”在物理教學中扮演著至關重要的角色。它要求教師以問題為導向,堅持真實性原則,從生活中提煉出真實的場景,并將其融入教學之中。在場境中,學生能夠明確學習主題,被引導進行深入思考,不斷探究問題。這一過程不僅培養了學生的分析問題、解決問題和科學思維能力,還促進了他們核心素養的發展。

以“電動機轉動的原理”為例,教師可以創設生活場境:在炎熱的夏天,學生們上完體育課回到教室,打開風扇享受涼風。同時,還可以引入電動汽車或動車的情境,讓學生身臨其境地思考:電風扇、電動汽車和電動車等電器為何能轉動?它們共同的轉動部件是什么?這樣,學生就從生活情境中踏入了探究學習的大門。接著,通過實驗情境,讓學生自己拆開風扇的電動機或簡單的直流電動機,觀察和了解其結構,進一步探究轉子在定子中轉動的原理和運動規律。

再如“認識浮力”的教學,教師可以引入船、竹排浮在水面上的生活情境,然后通過實驗讓學生觀察紙船、乒乓球、木塊等在水中的情況,引導他們思考這些物體為何能浮在水面而不下沉,從而引入浮力的概念和方向。此外,進一步提出:水中下沉的物體受浮力么?學生聯想到水中抱起石塊和空氣用的力氣大小不同的情境,猜想到下沉物體也要受到浮力,再通過設計實驗去探究下沉水中石塊受到浮力大小情況。從而深化對浮力概念的理解。

2. 場境拓展與知識應用

“場境”不僅用于引入和展開教學,還可以用于拓展知識和引導學生應用物理知識。例如,在學習“液體流速與壓強”時,教師可以播放視頻展示火車站乘客必須站在安全線外的原因,以及機場飛機升空和小鳥翻轉飛行的原理。這些場境能夠引發學生的好奇心和思考,促使他們運用物理知識去解釋現象。

在“發電機”的教學中,教師可以創設情境,如探究超市安全門和考場掃描儀發出報警聲音的原理,引導學生討論和思考。在這樣的場境下,學生能夠根據自身的基礎認知進行分析和想象,綜合物理課堂中的知識,進行獨立思考和解決問題。這種情境化的教學方式不僅有助于傳授課本知識,還能提升學生的科學思維和綜合素養。

(二)創設物理教學情境之二:圖境

所謂“圖境”,即利用可視化素材來動態展示教學內容的變化過程。無論是物質的曲折變化、物理現象的運動軌跡,還是數學推理的動態過程,都可以通過視頻、圖片、動畫、模型等多種形式的圖境來直觀呈現。這種方法能夠幫助學生通過構建簡單的物理模型,對復雜問題情境進行科學探究,從而獲得證據,進行科學的歸納與分析,進而得出普遍結論。同時,它還能激發學生的質疑精神和創新意識。

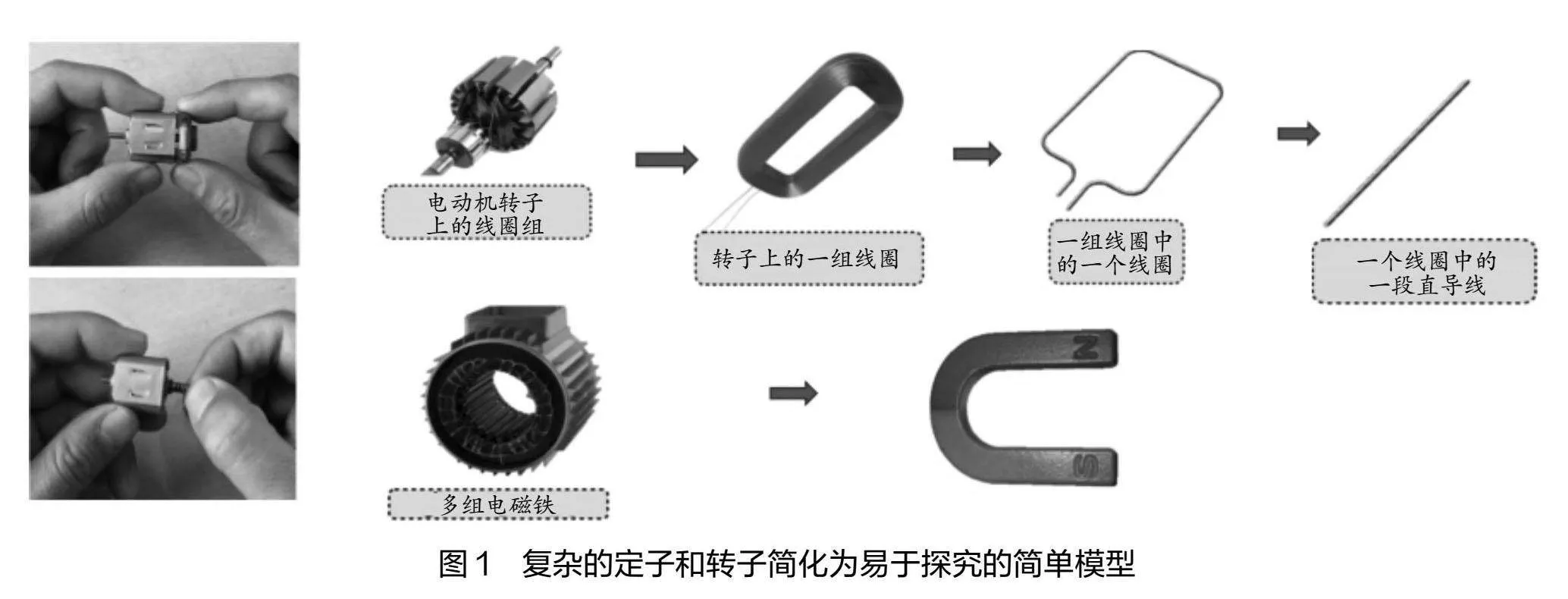

例如,在“電動機”一節的教學中,學生面對線圈在定子中復雜轉動的現象,可能會產生疑問:線圈為什么會轉動?轉動的規律是什么?此時,教師可以利用簡化的情境圖片(如圖1)來引導學生。通過將復雜線圈簡化為一根通電導體,將電磁鐵簡化為一個簡單磁體,學生得以運用科學思維方法,化繁為簡,從而引出課題:探究通電導體在磁場中的運動規律。

再如,在學生對一根通電導體在磁場中受力運動進行科學探究,并初步掌握其運動規律后,教師可以進一步利用圖片、動畫等圖境(如圖2)來講解電動機中線圈的運動原理。通過引導學生思考線圈為什么會連續轉動,磁體中線圈左右兩邊導體中電流方向是否相同,受力方向是否一致,以及換向器的作用等問題,學生可以在觀看圖片、動畫的過程中交流、討論和分析。他們根據之前通電導體實驗的結論,理解到左右兩邊導體中電流方向不同導致受力不同,從而實現了線圈的轉動。通過觀察和分析,學生還知道了換向器的作用是改變線圈中前后半周的電流方向,使線圈受力方向改變,從而能持續轉動下去。在理解了一個線圈轉動的原理后,學生再進一步探究實際電動機中復雜多個線圈的轉動原理。通過視頻、圖片、動畫、模型等圖境的展示,教師可以引導學生將復雜問題化繁為簡進行探究,從而獲得證據、找出規律。再從簡到繁,深入理解復雜問題,突破教學的重難點。

實際上,教材中創設了許多生活情境的圖片——“圖境”。在這些精致圖境的支持下,學生能夠透過現象看本質,把握知識的規律,掌握知識的結構。他們能夠將書本上的靜態知識結構轉化為頭腦中的動態真實圖境,從而突破本節課的重難點,提升核心素養。

(三)創設物理教學情境之三:聲境

所謂“聲境”,即巧妙地運用音樂、對話等聲音元素來構建教學情境。這種聲境的構建,不僅能使教學情境更加完善,還能帶來更為理想的沉浸感和啟發效果。以“聲現象”的學習為例,教師可以創設這樣的情境:讓同學們用吉他或其他樂器演奏出不同音調、響度的聲音,從而引出探究——音調、響度與哪些因素有關?如何調整吉他以發出不同音調?這樣的情境設置能夠激發學生的猜想和思考,促使他們進行深入的探究。接著,可以播放用不同的樂器演奏同一音調的音頻,并引導他們區分是哪個樂器發出的聲音,以及可以根據聲音的哪些特征來進行區分。在物理課堂上,利用聲音創設情境的同時,還可以借助音頻設備來展示聲音的物理特性,如頻率、波長,以及超聲、次聲和可聽聲等。學生通過觀察、討論這些現象的特性,能夠更深入地理解聲音的內在規律,而這一切都離不開現代科技的助力。

在“阿基米德原理”的教學中,教師可以利用多媒體技術播放阿基米德測定王冠密度的動畫視頻。隨著故事的展開和情節的深入,學生會被深深吸引,對阿基米德原理產生濃厚的興趣,從而迫不及待地想要進行探究。在這樣的聲境中,學生的思維會更加活躍,探究的積極性也會更高,教學進展自然也會更加順利。因此,在展示內在規律時,靈活運用聲境元素,往往能夠起到畫龍點睛的效果。隨著信息技術水平的不斷提升,聲境的運用正在成為有效改善情境教學、提高教學效果的關鍵手段,讓學生在美妙的音樂中輕松理解物理規律。

(四)創設物理教學情境之四:意境

“意境”,是超越真實場境的一種藝術化的情境。在進行情境教學時,教師可以在鞏固和反思的環節,對本堂課所學的內容進行集中性的展示。這樣,學生就能站在一個更高的視角,對超越于具體情境的意境進行深度的體驗,從而更深入地把握教學的重點和要點。例如,在“流體壓強與流速關系”的教學中,教師可以結合語文教學內容,如杜甫的《茅屋為秋風所破歌》中的詩句:“八月秋高風怒號,卷我屋上三重茅。”通過動畫視頻及配音創設一種意境,讓學生在欣賞古人詩句的同時,聯想到屋頂上的茅草被刮飛的物理原理,并思考這與本節課的物理知識有何關聯,如何用物理知識進行解釋。在這樣的意境中,學生的思維會得到升華,對本節課的教學內容也會有更深刻的理解。

在初中物理教學中,教師應該根據教學目標,精心設計“場境、聲境、圖境、意境”這四種情境,并實現它們的融合。通過構筑完美的意境,創設符合學生身心發展規律和認識規律的生活情境來進行教學,使學生能從不同的情境中理解教學內容。這樣的教學方式往往能夠使一堂情境教學課達到完美的效果,將學生從刻板的課本知識中釋放出來,讓他們去體驗生活中的物理,在學生心中留下永恒的印記。

三、結語

初中物理課堂教學情境的創設過程中,教師應尊重學生的主體地位,以學生為中心,結合學生的實際學習情況和各自的性格特點,構建與本節教學內容相契合的物理情境。這一做法旨在充分調動學生的學習積極性,培養他們的科學邏輯思維能力與創造能力。同時,教師還需及時轉變傳統的教學觀念,因材施教,全面提升學生的實踐能力,進而打造出更加高效的初中物理課堂。

參考文獻:

[1] 李吉林. 情境教學五原則[N]. 中國教師報,2013-09-11(04).

[2] 孟玲. 情境教學在中學物理教學中的應用研究[D]. 哈爾濱:哈爾濱師范大學,2019.

[3] 劉衛鋒. 近年李吉林情境教育實踐研究演進之觀察[J]. 生活教育,2024(06):116-120.