數字經濟賦能產業鏈升級:綜述與展望

基金項目:2024年度內蒙古自治區直屬高校基本科研業務費項目“‘專精特新’類制造企業提升供應鏈韌性和數字化轉型的機制研究”(2024YXXS093)

摘 要:在構建中國工業4.0體系、實現高質量發展的進程中,充分發揮數字經濟的引擎效用推動產業鏈升級成為新的著力點。首先,本文基于分工地位躍遷視角,對數字經濟賦能產業鏈升級的相關文獻進行梳理,界定了數字經濟和分工地位躍遷的內涵并分析了分工地位躍遷的理論基礎。其次,對分工地位躍遷在數字經濟賦能產業鏈升級過程中可能的中介機制進行文獻綜述并探討了技術創新水平、政策扶持程度、產業服務化水平、貿易開放程度在數字經濟賦能產業鏈升級過程中的調節效應。最后,構建了以分工地位躍遷為中介機制的數字經濟賦能產業鏈升級模型并針對目前研究中存在的問題進行展望,為后續研究提供指引和借鑒。研究結果對于厘清數字經濟的發展脈絡,為我國制定合理高效的產業鏈升級政策提供理論依據,推動產業鏈升級的進一步發展,具有重要的理論與實踐意義。

關鍵詞:數字經濟;分工地位躍遷;專精特新;產業鏈;高質量發展

一、引言

習近平總書記在黨的二十大報告中指出,利用互聯網新技術新應用對傳統產業鏈進行全方位、全角度、全鏈條的改造,提高全要素生產率,釋放數字經濟對產業鏈升級的放大、疊加、倍增作用。學術界對數字經濟的探究分為信息技術經濟、互聯網技術經濟和新經濟3個階段。但是,數字經濟的構念在不同發展階段的側重各有不同。早期定義強調生產力的提升,即利用數字技術改造相關產業來實現全要素生產率的提升。如今,對該定義的研究開始轉向對數字技術經濟活動的解讀以及數字技術對生產要素配置的變革(陳曉紅,2022)。

數字經濟賦能產業鏈升級主要表現在鏈上企業通過新型數字技術在生產活動中的深度融合,對傳統的研發生產、業務發展、企業運營等系列活動帶來了深刻變革(李春發等,2020)。有些學者從解構數字經濟視角出發,探究數字經濟組成要素對產業鏈升級的影響。例如,喬涵(2023)把數字經濟分為互聯網發展水平、產業政策、技術水平、稅收和知識產權保護等七個維度來探討數字經濟組成要素對產業鏈升級的影響效應;張倩和任保平(2023)用各國技術產品出口占比來量化數字經濟從而探討產業鏈上的地位攀升關鍵動能的問題。

總之,如今大部分的研究主要基于因果關系,針對二者的直接效應進行研究,并未嘗試引入中介變量來探討不同視角下數字經濟與產業鏈升級的間接效應。一些學者的實證研究結果表明在不同企業分工地位視角下產業鏈升級模式有所不同。徐錚等(2023)從分工地位提升視角出發,識別了數字經濟發展推動產業升級的機制問題。張繼彤和張靜雨(2022)用國家維度和行業維度來衡量分工地位,并以此來匹配產業鏈升級路徑。雖然學術界對數字經濟與產業鏈升級模式中企業分工地位躍遷的中介效應的研究逐漸增加,但缺乏對研究現狀和未來發展走向的整體把握。所以,本文試圖對不同企業分工地位視角下的數字經濟賦能產業鏈升級的相關文獻進行整理,揭示分工地位躍遷視角下數字化轉型和產業鏈升級中介機制的異質性,以構建關于企業分工地位躍遷視角下數字賦能產業鏈升級模式的理論框架。

二、數字經濟賦能產業鏈升級

從研究范圍來看,數字經濟賦能產業鏈升級分為產業鏈數字賦能和產業鏈上企業本身的數字經濟賦能。一個強調企業間協同,另一個強調企業內部的賦能。企業協同視角下數字賦能產業鏈升級是指不同產業鏈上企業之間利用數字化技術打通產業鏈各個環節的壁壘,實現信息共享、資源整合、協同合作等一系列經濟活動,旨在提高整個產業鏈的效率和競爭力。基于企業協同視角下的產業鏈升級模式通常需要“鏈主”企業主導,通過數字經濟加強企業間的聯結效應,為整個產業帶來更高的附加價值。齊平和宋威輝(2023)根據領導效用理論發現,“鏈主”企業基于數量少、規模大、位置關鍵三個重要特征產生的綜合影響力來影響成員企業的經濟活動,進而推動產業鏈高質量發展。根據Turkulainen 等(2017)的研究,數字賦能不僅能夠利用要素互補原則來加強企業之間的信息流通和協同合作,還能通過提高整個產業鏈的研發效率、韌性強度和創新速率進而打造產業鏈的核心競爭力。

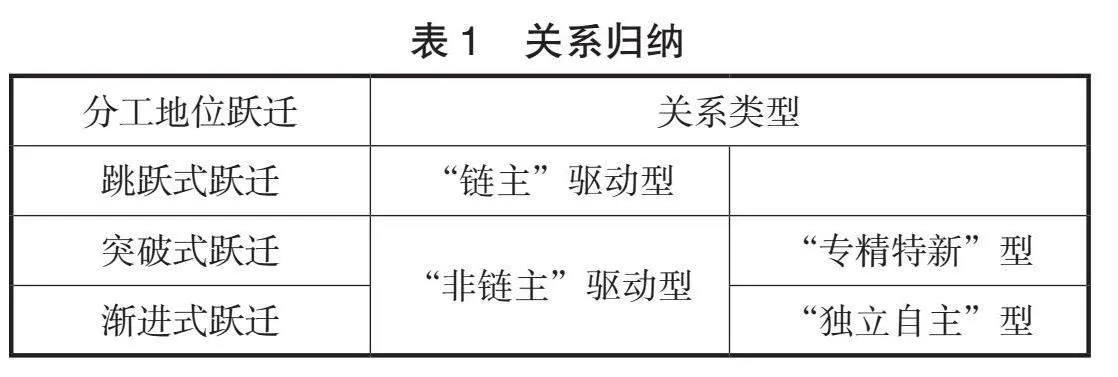

從以往的研究中可以發現,數字經濟賦能產業鏈升級的模式可以分為兩類:第一類,“鏈主”驅動型模式:由具有數量少、規模大、位置關鍵三個重要特征的“鏈主”企業率先進行數字經濟賦能實現分工地位的躍遷,通過協同效應影響周邊企業的經濟活動來使它們加入并形成聯盟關系,最終完成整個產業鏈的升級;第二類,“非鏈主”驅動型模式:由產業鏈上的“非鏈主”企業自身進行內部數字經濟賦能,通過鏈式效應輻射到全產業鏈,完成產業鏈升級。“非鏈主”驅動型又可以分為兩類,“專精特精”型模式:把產業鏈上處于關鍵地位的企業打造成“專精特新”企業實現分工地位的改變,然后該企業和產業鏈上本身的“鏈主”企業形成雙輻射中心,驅動產業鏈升級;“獨立自主”型模式:產業鏈上的企業各自完成數字經濟賦能,實現產業鏈升級。

三、基于分工地位躍遷的中介機制分析

躍遷的概念源于物理學,即處于產業鏈中的企業經過戰略轉變、業務流程再造、技術變革等過程后,分工地位(位勢)得到提升的過程。相對處于高分工地位的企業的核心競爭力要強于低分工地位的企業,因此高分工地位企業會具有虹吸效應,帶動產業鏈升級。換言之,位勢越高的企業對于周邊聯結企業的吸引力也隨之越大,而且由于位差的存在,生產要素會被高位吸收,最終處于高位的企業由于具備了強大的資源整合和協同聯結能力,從而可以成為產業鏈的領導者。從企業分工地位躍遷的視角來看,企業在產業鏈中的分工地位一旦發生改變,企業產業鏈中起到的作用也隨之改變,進而整個產業鏈的分工布局也將發生變化,那么原本適合產業鏈升級的模式將不再適合。因此,要根據企業分工地位躍遷的不同情況來識別對應的數字經濟賦能產業鏈升級模式,才能實現真正的產業鏈升級。企業分工地位躍遷是一個動態的過程,它打破了傳統的研究數字經濟與產業鏈升級關系的垂直一體化視角和橫向協調視角。垂直一體化視角的學者主要關注企業在產業鏈中的垂直位置(杜勇等,2023),即企業在產業鏈中扮演的角色和分工地位。企業在產業鏈中的垂直位置會影響其市場占有率和利潤水平(Vial,2019)。橫向協調視角的學者主要關注企業在產業鏈中與其他相關聯企業的聯結協同關系。他們認為,企業之間的橫向協調關系(姜啟軍和鄭常偉,2023)會影響其在產業鏈中的地位和影響力(Ellison,2010)。

總之,關于企業分工地位躍遷的組態要素多數學者在認識上趨同,集中于技術創新水平、政策扶持程度、產業服務化水平、貿易開放程度四個維度,這為從企業分工地位躍遷視角研究數字經濟和產業鏈升級的關系提供了一個新的角度和思路,通過探究企業分工地位躍遷在數字賦能產業鏈升級中的中介效應,來識別產業鏈升級的模式機制,以便及時對相關戰略進行調整,有助于整個產業鏈實現高質量發展。

1.“鏈主”驅動型產業鏈升級模式:跳躍式躍遷組態

“鏈主”驅動型模式是指具有數量少、處于產業鏈關鍵位置和規模大3個特征的企業,通過數字信息技術變革、業務流程再造、開放水平提高來實現產業鏈分工地位的躍遷,并且利用集群效應、規模效應和領導力,形成以“鏈主”企業為核心、相關聯企業協同發展的產業聯盟。根據效率理論,“鏈主”可以通過商業聯盟或企業并購產生的聯結效應,實現位勢躍遷,促進產業鏈高質量發展(陳耀,2004)。Jan 和 Mahdi(2017)采用Antràs等(2013)的模型測算產業鏈成員地位的上游度以及這些經濟體在全球產業鏈中的地位變化。陳曉東和劉洋(2022)從政策環境視角指出,地方政府要因地制宜制定“鏈主”企業培育發展政策體系,充分發揮鏈主企業的聯結效應,最終形成以“鏈主”企業優勢生產要素為輻射核心、相關聯企業享受資源外溢的產業鏈格局。

綜上所述,“鏈主”驅動型模式可以通過技術創新水平正向激勵、政策扶持程度正向激勵、產業服務化水平正向激勵、貿易開放程度正向激勵四個方面實現“鏈主”企業的高質量培育,使產業鏈上的“鏈主”企業可以迅速實現分工地位跳躍式躍遷,從而帶動上下游企業完成轉型,進而推動整個產業鏈的升級。圖1為模型機制圖。

2.“非鏈主”驅動型產業鏈升級模式

“非鏈主”驅動型模式是指由產業鏈上的“非鏈主”企業自身進行內部數字經濟賦能,通過鏈式效應輻射到全產業鏈,完成產業鏈升級。Autor在2013年提出將在產業鏈上處于低位勢的企業定義為“非鏈主”企業。然而,“專精特新”企業作為“非鏈主”企業中的突出力量,對實現數字經濟賦能產業鏈升級起到重要引擎作用(董志勇和李成明,2021)。Kaustia 等(2015)認為,在產業鏈系統中,由點及面提高產業鏈發展水平的重點在于是否充分發揮企業的同群效應。陳慶江等(2021)檢驗了“專精特新”企業進行數字經濟賦能時有著顯著的同群效應,發現社會網絡嵌入程度、市場競爭水平等因素對該類企業的同群效應有著正向調節作用。

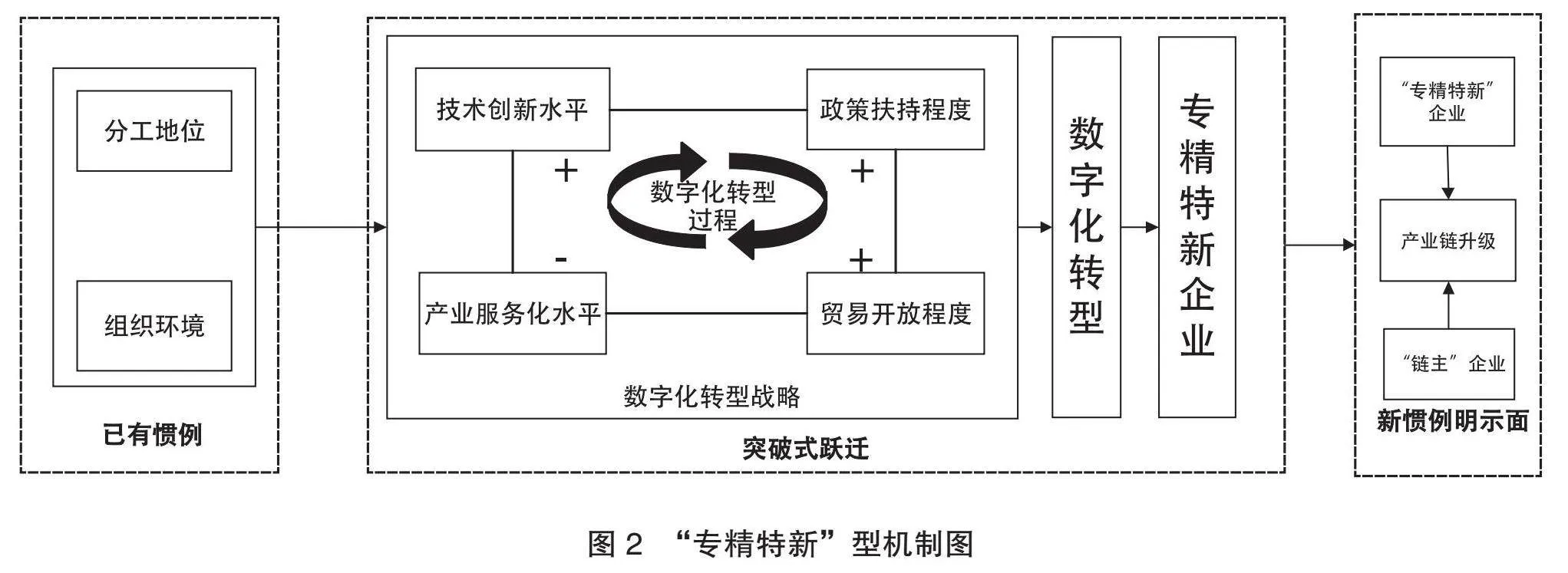

(1) “專精特新”型模式:突破式躍遷組態

“專精特新”企業是指具有專業化、精細化、特色化和創新化特征的中小企業。隨著“十四五”規劃對“專精特新”企業的強調,“專精特新”企業的數字賦能與產業鏈升級的良性互動關系的研究受到了重點關注。王姝楠和陳江生(2019)基于技術—經濟范式視角得出,經濟變遷的關鍵驅動因素是技術革新,傳統中小企業受新興產業的影響,可以利用新數字信息技術進行組織和管理變革,實現分工地位的躍遷,引領產業鏈高質量發展。張新等(2022)從多因素角度出發展開研究,認為資源配置、市場競爭和技術創新及協同程度等是影響“專精特新”企業分工位勢轉變,進而實現產業鏈升級的多元因素。

綜上所述,“專精特新”型模式是企業在產業鏈中實現升級的重要途徑,它在技術創新水平正向激勵、政策扶持程度正向激勵、產業服務化水平負向激勵、貿易開放程度正向激勵四個方面對企業的分工地位產生協同效應,實現突破式躍遷,把企業打造成行業中的“隱形冠軍”,然后和產業鏈的“鏈主”企業形成雙輻射中心,最終實現整個產業鏈的升級。圖2為模型機制圖。

(2) “獨立自主”型模式與產業鏈升級:漸進式躍遷組態

“獨立自主”型模式是產業鏈上的企業在原本的分工地位上進行數字賦能,提升在產業鏈分工中的地位,并通過“鏈式效應”最終實現產業鏈升級。肖蘇陽等(2023)從技術創新水平視角識別了數字技術對企業分工地位賦能效應,并通過研發投入、協同創新的調節機制(Vial,2019)來實現產業鏈升級。數字技術作為嵌入式分工的要素直接參與企業數字賦能過程(Humphrey,2003),提升企業對市場需求的識別能力,降低邊際成本,促進分工專精化(施炳展和李建桐,2020)。孫偉增等(2023)以國家設立的大數據試驗區為案例,從數字賦能視角討論了區位導向性政策對產業鏈升級的中介機制。

綜上所述,企業在原有組織環境和分工地位的基礎上受技術創新水平正向激勵、政策扶持程度正向激勵、產業服務化水平負向激勵、貿易開放程度負向激勵,最終實現漸進式躍遷,在產業鏈上所有單個企業完成分工地位的漸進式躍遷以后,整個產業鏈將完成升級。圖3為模型機制圖。

四、總結與展望

1.研究結論

本文通過相關文獻的整理歸納,在企業分工地位躍遷的視角下總結了三種企業分工地位組態,并在此基礎上匹配了三種數字經濟賦能產業鏈升級的模型:“鏈主”主導型、“非鏈主”主導型下的“專精特新”型和“獨立自主”型(表1)。本文認為,企業在產業鏈中分工地位躍遷組態是:技術創新水平正向激勵、政策扶持程度正向激勵、產業服務化水平正向激勵、貿易開放程度正向激勵的突破式躍遷組態時,數字經濟賦能產業鏈升級模式屬于“鏈主”驅動型,在這種模式下,企業應該把變革重心放到戰略上來,從戰略視角來進行數字經濟賦能,把握好自己在產業鏈上的鏈主地位和競爭格局,利用領導理論最大限度地發揮自己的影響力來帶動產業鏈上其他企業完成數字賦能,進而完成產業鏈升級。企業在產業鏈中分工地位躍遷是技術創新水平正向激勵、政策扶持程度正向激勵、產業服務化水平負向激勵、貿易開放程度正向激勵的突破式躍遷組態時,數字化轉型與產業鏈升級的關系屬于“非鏈主”驅動型下的“專精特新”型,在這種關系下,企業應該積極響應國家政策,在進行企業自身變革的同時,還要積極與產業鏈上的龍頭企業相互合作,使數字經濟賦能的影響最大化,從而實現產業鏈的升級;企業在產業鏈中分工地位躍遷是:技術創新水平正向激勵、政策扶持程度正向激勵、產業服務化水平負向激勵、貿易開放程度負向激勵的漸進式躍遷組態時,數字經濟賦能產業鏈升級的模式屬于非鏈主驅動型下的“獨立自主”型,在這種模式下,產業鏈上的企業應該注重企業內部的變革,積極順應數字經濟的潮流來完成數字賦能,進而完成產業鏈的升級。

2.理論貢獻

本文的理論意義主要有以下兩點:

首先,拓寬了產業鏈升級的研究內容。隨著數字經濟和產業鏈重構時代的到來,產業鏈升級的模式正在發生改變,從傳統的單因素直接驅動升級轉向多因素間接驅動升級,本文歸納了企業分工地位組態類型,并且匹配了相應的數字經濟賦能產業鏈升級機制,為今后對數字經濟和“專精特新”產業鏈升級關系的深入探索提供思路和方向。

其次,拓寬了產業鏈理論的研究邊界。分工位勢對數字經濟賦能“專精特新”產業鏈的影響,有助于將分工地位的潛在影響納入產業鏈升級模式構建原則,拓展了對數字時代產業鏈升級的理論認識。“烏拉”時代的到來使得分工地位對數字經濟下產業鏈的重構更加重要,同時為實現產業鏈高質量發展帶來了挑戰和機遇,在此背景下對分工地位中介效應的綜述研究為理解數字經濟賦能產業鏈升級如何在不同的分工態勢下進行升級模式識別匹配提供了理論基礎。

參考文獻:

[1]李春發,李冬冬,周馳.數字經濟驅動制造業轉型升級的作用機理——基于產業鏈視角的分析[J].商業研究,2020(02):73-82.

[2]Miller P,Wilsdon J.Digital Futures—An Agenda for a Sustainable Digital Economy[J].Corporate Environmental Strategy,2001,8(03):279-280.

[3]喬涵.數字經濟對我國產業鏈現代化的影響效應分析[J].企業經濟,2023(10):115-128.

[4]張倩,任保平.數字經濟驅動產業鏈現代化的機制、目標與路徑[J].鄭州大學學報(哲學社會科學版):2023(05):39-45,128.

[5]亞當·斯密.國富論[M].郭大力,王亞南,譯.北京:商務印書館,2019.

[6]徐錚,張其仔,孫琴.不同投入來源制造業數字化對全球價值鏈分工地位的影響[J].科技進步與對策,2023,40(09):44-54.

[7]張繼彤,張靜雨.全球價值鏈分解與分工地位研究綜述[J].統計與決策,2022,38(08):149-152.

[8]齊平,宋威輝.鏈主企業對中國制造業產業鏈高質量發展的影響[J].南方經濟,2023(05):84-106.

[9]Turkulainen V,Roh J.Whipple J M,et al.Managing Internal Supply Chain Integration:Integration Mechanisms and Requirements[J]Journal of Business Logistics, 2017,(04):290-309.

[10]杜勇,婁靖,胡紅燕.供應鏈共同股權網絡下企業數字化轉型同群效應研究[J].中國工業經濟,2023(04):136-155.

[11]姜啟軍,鄭常偉.自貿試驗區的設立促進了產業鏈橫向協同集聚嗎?——來自沿海自貿試驗區的經驗證據[J].企業經濟,2023,42(06):53-64.

[12]Ellison G,Glaeser E L,Kerr W R.What Causes Industry Agglomeration?Evidence from Coagglomeration Patterns[J].American Economic Review,2010, 100(03):1195-1213.

[13]蔡西陽,李捷.企業位勢理論及評價方法研究[J].北京交通大學學報(社會科學版),2009(01):46-50,55.

[14]Jan H,Mahdi G.Up or Down the Value Chain?A Comparative Analysis of the GVC Position of the Economies of the New EU Member States[J].Central European Economic Journal,2017(1).

[15]陳耀.戰略聯盟的理論思考及其啟示[J].經濟學動態,2004(08):38-40.

[16]陳曉東,劉洋,周柯.數字經濟提升我國產業鏈韌性的路徑研究[J].經濟體制改革,2022(01):95-102.

[17]Antràs P,Chor D.Organizing the global value chain[J].Economy,2013,81(06):2127–2204.

[18]Kaustia M,Rantala V.Social Learning and Corporate Peer Effects[J].Journal of Financial Economics,2015,117(03):653-669.

[19]陳慶江,王彥萌,萬茂豐.企業數字化轉型的同群效應及其影響因素研究[J].管理學報,2021,18(05):653-663.

[20]董志勇,李成明.“專精特新”中小企業高質量發展態勢與路徑選擇[J].改革,2021(10):1-11.

[21]Freeman C,Perez C.Structural Crises of Adjustment,Business Cycles and Investment Behavior[M].Technological Change and Economic Theory.London and New York:Pinter Publisher,1988:38-66.

[22]Freeman C.“Preface”in Perez C.Technological Revolutions and Financial Capital:The Dynamics of Bubbles and Golden Ages[M].Cheltenham,UK:Edward Elgar Publishing,2002.

[23]王姝楠,陳江生.數字經濟的技術-經濟范式[J].上海經濟研究,2019(12):80-94.

[24]陳勁,陽銀娟.協同創新的理論基礎與內涵[J].科學學研究,2012(2):161-164.

[25]張新,徐瑤玉,馬良.中小企業數字化轉型影響因素的組態效應研究[J].經濟與管理評論,2022(01):92-102.

[26]楊磊,潘桂花,侯貴生.中小企業數字化轉型關鍵參與主體的行為演化[J].科技管理研究,2022(06):112-123.

[27]肖蘇陽,曾繁華,劉燦輝.數字技術賦能企業創新:路徑突破、效應與機制分析[J].經濟體制改革,2023(03):117-126.

[28]Vial G.Understanding Digital Transformation:A Review and a Research Agenda[J].The Journal of Strategic Information Systems,2019,28(02):118-144.

[29]Yoo Y,Henfridsson O,Lyytinen K.Research Commentary—The New Organizing Logic of Digital Innovation:An Agenda for Information Systems Research[J].Information Systems Research,2010,21(04):724-735.

[30]施炳展,李建桐.互聯網是否促進了分工:來自中國制造業企業的證據[J].管理世界,2020(04):130-148.

[31]Humphrey J.Opportunities for SMEs in Developing Countries to Upgrade in the Global Economy[C].International Labour Organisation SEED Working Paper 43,2003.

[32]孫偉增,毛寧,蘭峰,等.政策賦能、數字生態與企業數字化轉型——基于國家大數據綜合試驗區的準自然實驗[J].中國工業經濟,2023(09):117-135.

作者簡介:張嘉鑫(1999.03— ),男,漢族,江蘇南通人,碩士研究生,內蒙古科技大學經濟與管理學院,研究方向:數字化轉型、商業模式創新;李文(1982.12— ),女,漢族,天津人,博士,內蒙古科技大學經濟與管理學院,副教授,研究方向:數字化轉型、商業模式創新。