基于RF 2.4 GHz的超低功耗無線數傳系統設計

孫先松

(長江大學 電子信息學院,荊州434023)

孫先松(副教授),主要從事嵌入式系統與SOPC方面的研究。

引 言

目前,無線通信技術已經成為一大熱點,而系統設計的微型化、低功耗成為發展的必然趨勢。在保證系統工作可靠性的前提下,如何實現系統低功耗是無線數據傳輸系統亟待解決的一個主要問題。本文利用MSP430超低功耗單片機和2.4 GHz ISM頻段的射頻芯片EM198810設計了一種低功耗的無線數據傳輸系統。該系統使用干電池供電,可廣泛應用于電池供電的自動化數據采集系統、無線遙控、無線鼠標、無線鍵盤、無線電子標簽、遙控玩具,以及水、氣、熱、電等居民計量表具無線遠傳自動抄表。

1 系統概述

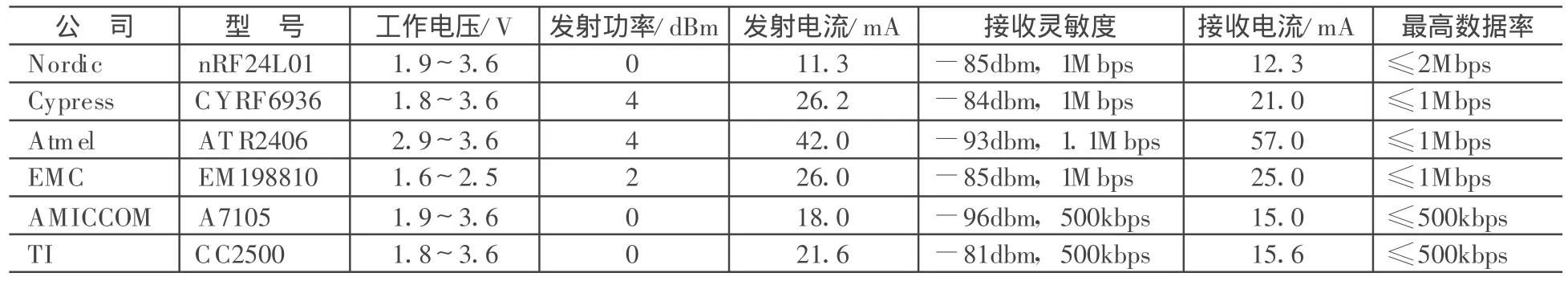

目前在2.4 GHz頻段的集成射頻芯片有多種,性能各有差異,表1列出了幾種常用芯片的性能特點。

本系統采用MSP430F247單片機和EMC公司的EM198810芯片進行設計。MSP430系列單片機是一個16位精簡指令集(RISC)微處理器。它具有豐富的尋址方式(7種源操作數尋址,4種目的操作數尋址),簡潔的27條內核指令以及大量的模擬指令;大量的寄存器以及片內數據存儲器都可參加多種運算;具有高效的查表處理指令;有較高的處理速度,在8 M Hz晶振驅動下指令周期為125 ns;中斷源較多,并且可以任意嵌套;當系統處于省電的備用狀態時,用中斷請求喚醒只用6 μ s。MSP430系列單片機的電源電壓采用1.8~3.6 V,其在1 M Hz的時鐘條件下運行時,芯片的電流為200~400 μ A左右,時鐘關斷模式最低只有0.1 μ A。

表1 常用2.4 G Hz頻段集成射頻芯片的性能特點

EM198810芯片內建2.4 GHz GFSK射頻收發器,帶有8位數據幀無線收發功能,前導區可以設置為1~8字節,支持1~4個字地址(最多可達64位),最大數據傳輸速率為1 Mbps,允許長數據包傳送;頻率范圍為2 400~2 482 MHz(81信道),傳輸距離100 m(PCB天線),RF輸出功率2 dBm,接收靈敏度在-85 dBm以上,采用SPI數字編程接口,接口電壓為2.5~3.7 V。該芯片發射功率可數字編程調節,通過寄存器的設置很容易實現低功耗模式;內建多種糾檢錯功能,采用各種有效載荷數據格式來消除直流漂移量;支持 FEC的 1/3、2/3糾檢錯功能和CRC16檢錯功能。內部具有FIFO和DIRECT兩種工作模式:FIFO模式簡單易用,對MCU要求不高,發射和接收各有64字節的緩沖區,一次發送、接收可以最多處理64字節數據;DIRECT模式對MCU要求較高,需要MCU處理各種糾檢錯功能。

2 系統設計

2.1 系統硬件設計

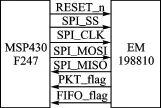

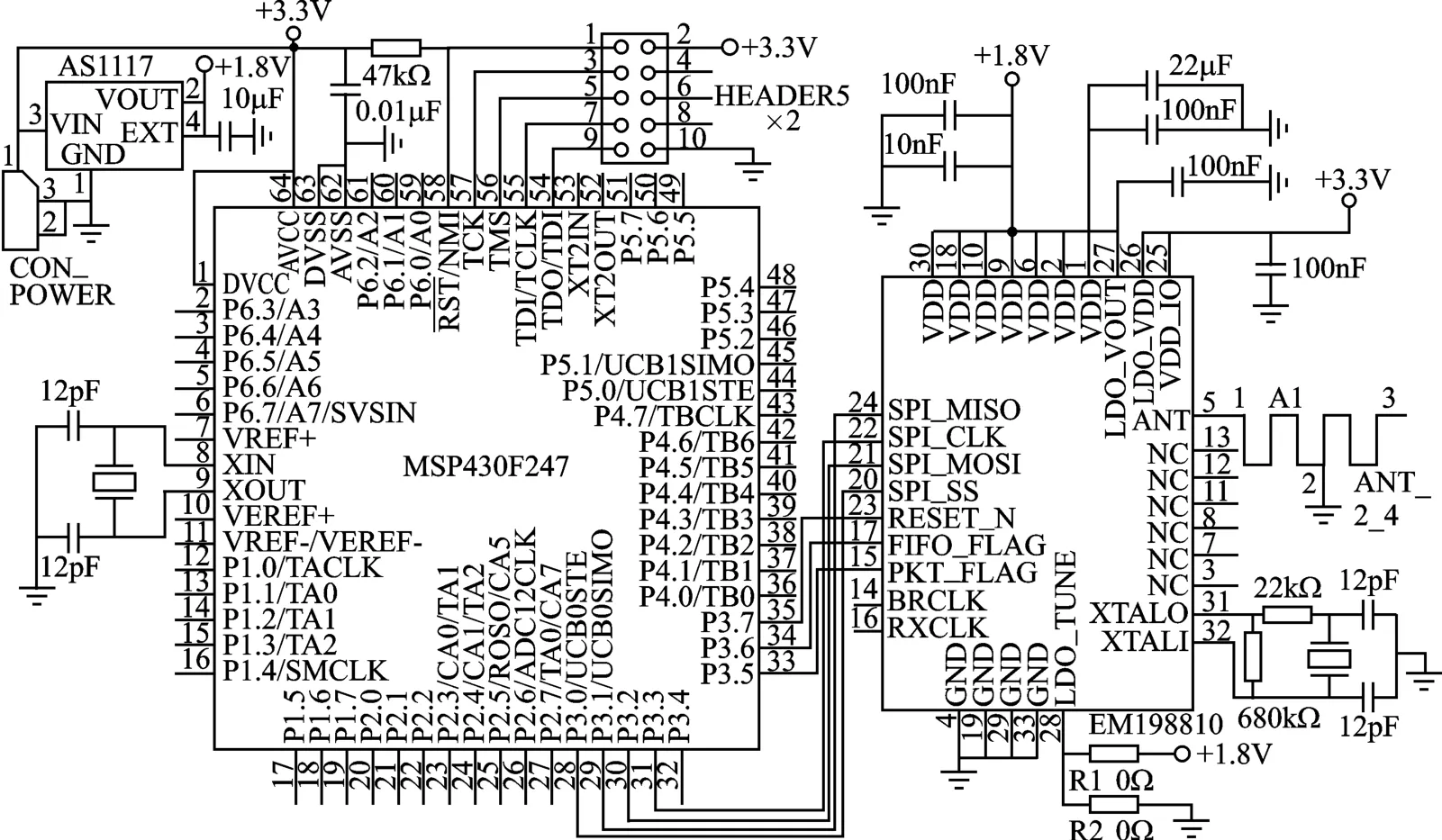

圖1是MSP430F247單片機和EM198810的連接示意圖,通過SPI總線與 RF芯片相連。實際電路連接如圖2所示。

圖1 連接示意圖

圖2 實際電路圖

2.2 系統軟件設計

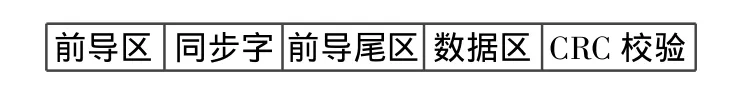

數據包格式如下:

其中,前導區可配置為1~8字節,同步字可配置為16、32、48 或64位;前導尾區可配置為4、6、8……18 位;數據區可為NRZ碼、Manchester碼、8/10位碼、帶FEC的數據4種格式。

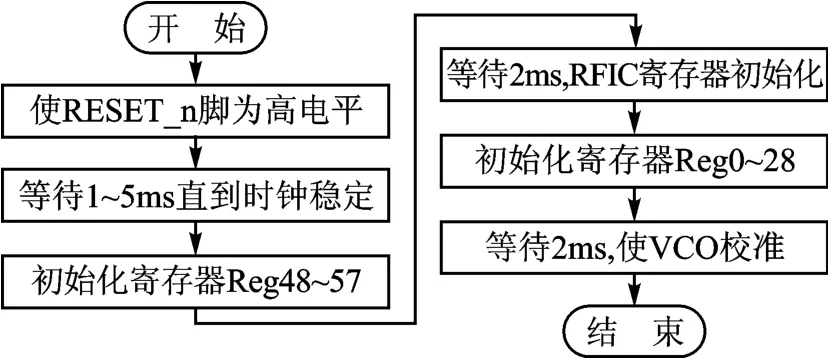

系統上電后,先使EM198810的 RESET_n引腳為低電平,以保證芯片有效復位;再使此引腳為高電平,BRCLK腳會產生12 M Hz的時鐘;然后進行相關寄存器初始化。初始化程序流程如圖3所示。

圖3 初始化程序流程

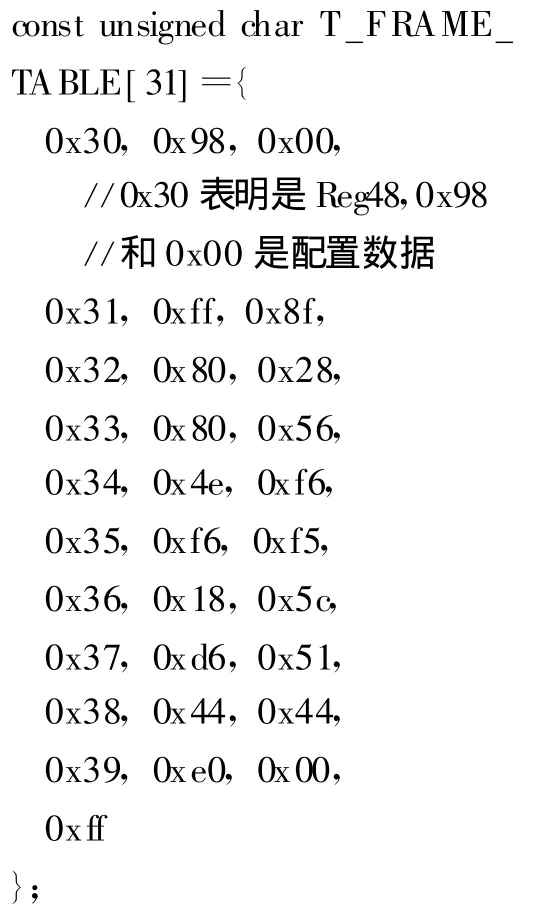

其中,Reg48為數據幀格式配置寄存器,需要設置前導區的長度(默認為3字節),同步字長度默認為64位,前導尾默認長度為4位,數據默認為NRZ格式。該寄存器的第2位為1則配置為睡眠模式,第3位為1則配置為待機模式。Reg49~51用于設置發射和接收的延遲時間。Reg52~55用于設置同步控制字,默認全部為 0000H。Reg57用于配置是否啟用CRC校驗、包長度控制方式等。Reg48~57詳細配置數據如下:

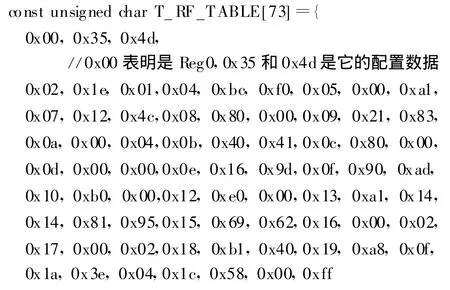

Reg0~28主要是配置發射功率、VCO、RSSI、接收延時、通道選擇與控制、AMS測試及控制、BPF和AGC控制、發射與接收數據控制、直流漂移控制、PLL同步控制、數據收發的時序控制、N/VCO參數控制、時鐘等。Reg0~28詳細配置數據如下:

Reg0~28初始化完成后再延時2 ms,就可以直接進行數據的收發了。特別要注意的是,幀寄存器Reg48~57必須在RFIC寄存器 Reg0~28之前初始化。所有寄存器讀寫和收發的數據都是通過SPI接口進行的,并且只支持從模式,SPI操作時序如圖4所示。在芯片第28腳LDO_TUNE接地時(R1斷開,R2接0 Ω電阻),其數據在SPI_CLK時鐘的上升沿有效;當LDO_TUNE接VDD時(R2斷開,R1接0 Ω電阻),數據在SPI_CLK時鐘的下降沿有效。只要SPI_SS為高電平,寄存器中的數據就保持不變;只有SPI_SS為低電平時,才能重新改寫寄存器中的內容。

圖4 SPI操作時序

EM198810有兩種檢測收發數據包長度的方法:一種是自動在數據幀內檢測出來,最大幀長度不能超過255字節。先設置Reg57的第13位為1,則發送或接收數據區中的第1個字節就代表數據的長度,幀控制器會自動控制收發開始與停止。另外一種是保持發射或接收的狀態不變,通過外接MSP430F247來控制數據包的正確發送與接收。

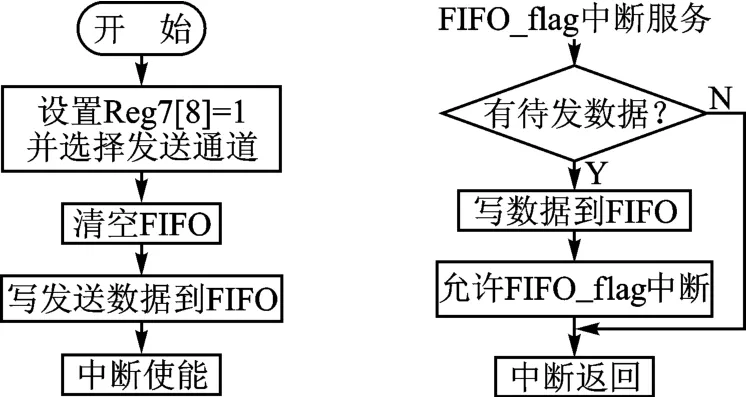

發送數據流程如圖5所示。在發射數據時,先設置Reg7的第8位為1,允許在內部狀態機控制下進入數據發射狀態,再設置Reg7的0~6位為所選通道。在發送前導尾區數據前,MSP430F247必須將數據放入FIFO中,如果數據長度超過63字節,應該分多次寫入。FIFO_flag=1表示FIFO為空,MSP430F247利用此信號作為中斷請求,保證發送數據寫入FIFO的實時性,在數據發送完成后PKT_flag=1。

圖5 發送數據流程

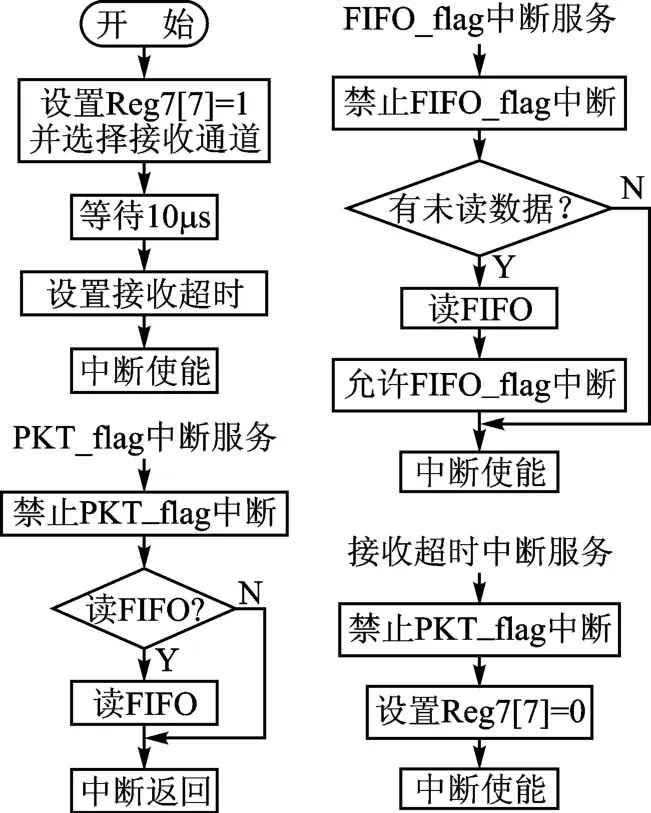

如果設置Reg7[7]=1和Reg7[0~6]為與發射相同的通道,則芯片進入自動接收狀態,接收數據流程如圖6所示。當檢測到同步字后會自動進行數據包的接收解碼,接收完成后進入待機模式。如果接收數據超過63字節,則有FIFO_flag=1,MSP430F247利用此信號作中斷請求以保證讀出數據的實時性。

圖6 接收數據流程

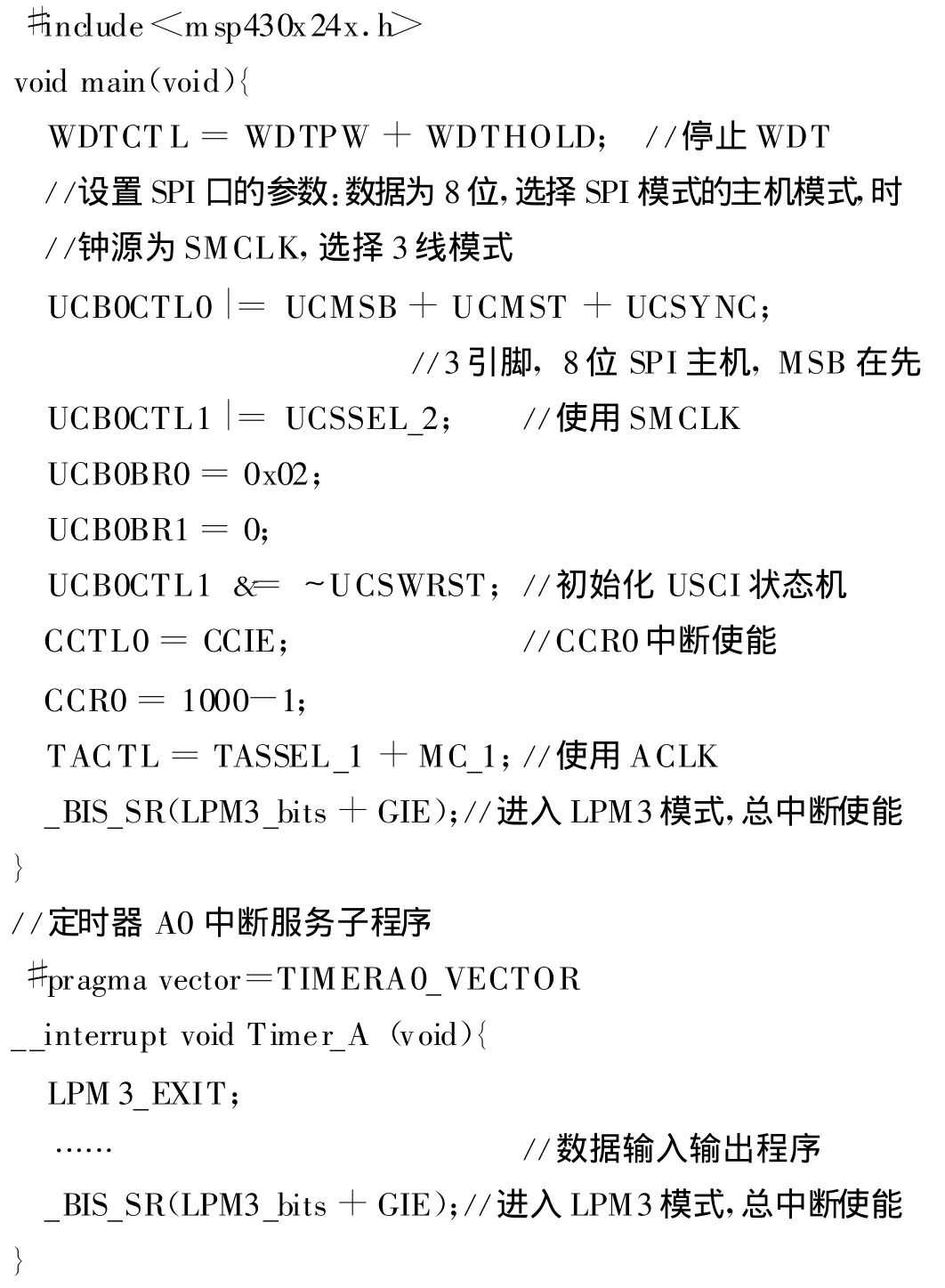

在進行超低功耗設計時,MSP430F247可以設置定時器中斷。平常處于LPM3或 LPM4模式,要發送數據時產生定時器中斷,同時控制EM198810處于待機或睡眠模式。MSP430F247工作在LPM3模式下電流為0.8 μ A左右,LPM4模式下電流為0.1 μ A左右。EM198810正常情況下發射電流26 mA,接收電流25 mA,待機電流1.9 mA;睡眠模式下為3.5 μ A。若將EM198810設置為睡眠模式,將MSP430F247設置為LPM3模式,則系統耗電僅為4.3 μ A,使用干電池供電完全可行。

MSP430F247通過SPI接口與EM198810相連,進入LPM3模式和退出LPM3模式的程序如下:

將EM198810的Reg48的第2位設置為1,并將SPI_SS設為高電平,則進入睡眠模式;如再將SPI_SS設為低電平,則EM198810會自動喚醒,退出睡眠模式。

結 語

經過實際電路連接后測試,數據發送端在進行500 kbps速率下連續發送數據時,整個系統電流為28.2 mA,接收數據端的電流為26.1 mA;當發射端進入到睡眠模式時電流為5.2 μ A;當接收端進入待機狀態LPM3后,整個系統電流為1.9 mA。按照2節干電池容量1 300 mAh計算,間隔1 min發送100字節數據,考慮單片機模式切換時間,則在500 kbps速率下:

發送數據所需時間為5 ms,1小時耗能:

28.2 mA×5 ms×60次=8 460(mA·ms)

睡眠模式下1小時耗能:

5.2 μ A ×3 600 s×1 000 ms=18 720(mA ·ms)

發送狀態下可以工作的時間為:

(1 300 mA×3 600 s×1 000 ms)/(18 720+8 460)=172 185 h

即2節干電池供電時可以工作20年。同樣,可以計算出接收狀態下可以工作683小時(大約28天)。因此本設計可以適合長期進行低功耗無線數據采集方面的應用。

[1]胡大可.MSP430系列 FLASH型超低功耗16位單片機[M].北京:北京航空航天大學出版社,2001.

[2]魏小龍.MSP430系列單片機接口技術及系統設計實例[M].北京:北京航空航天大學出版社,2002.

[3]王秀梅,劉乃安.低功耗2.4 GHz無線通信系統的設計與實現[J].中國數據通信,2004(11):64-66.

[4]李春林,程健.基于ARM 和nRF2401的嵌入式無線網絡測控平臺[J].自動化儀表,2007,28(8).