基于糧食安全視角的耕地保護(hù)問題研究

謝 蓉 薛艷杰 吳永興

摘 要:當(dāng)前全球糧食供應(yīng)非常緊張,我國糧食供需也僅能維持基本平衡,糧食安全問題任重而道遠(yuǎn)。耕地是人類獲得糧食最必需的生產(chǎn)要素,一定的耕地保有量是一個國家或地區(qū)實現(xiàn)糧食供給安全最重要的保障。然而我國的許多地區(qū)耕地數(shù)量和質(zhì)量安全普遍面臨較大危機,并成為制約這些區(qū)域糧食安全的重大隱患。文章以上海為例,探討糧食安全視角下耕地保護(hù)的必要性,耕地保護(hù)面臨的主要困境以及可能采取的對策與措施。

關(guān)鍵詞:糧食安全 耕地保護(hù) 上海

中圖分類號:F321.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

文章編號:1004-4914(2009)01-010-03

一、國內(nèi)外糧食安全的現(xiàn)狀特征

1.國際糧食安全面臨巨大壓力。2008年初,一份聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)發(fā)布的《世界作物前景和糧食形勢》短期報告引發(fā)了公眾的強烈關(guān)注。該報告預(yù)測2008年全球谷物庫存量將降至25年來的最低點,全球糧食供應(yīng)形勢十分嚴(yán)峻。雖然全球糧食產(chǎn)量在逐年增加,但利用量的增長更為驚人。特別是最近幾年來,由于全球油價大幅飆升,生物燃料行業(yè)正成為世界糧食的主要需求源,導(dǎo)致世界糧食庫存量進(jìn)一步下降,糧食價格進(jìn)而呈現(xiàn)不斷攀升的趨勢,而這一趨勢在短期之內(nèi)難以得到有效緩解,國際糧食安全正經(jīng)受巨大考驗。

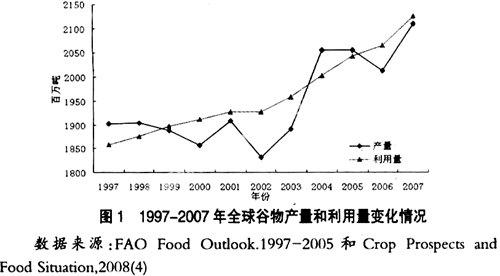

糧食包括谷物、豆類和薯類三大類別,對于人類的溫飽問題而言,最重要的是谷物。聯(lián)合國糧農(nóng)組織提供的1997—2007年全球谷物產(chǎn)量和利用量的相關(guān)數(shù)據(jù)表明:雖然總體而言,世界谷物的產(chǎn)量和利用量在持續(xù)上升,但由于受天氣、生物災(zāi)害等不利因素的影響,產(chǎn)量波動變化較大,而利用量則一直不斷增長,上升速度越來越快。11年中全球谷物產(chǎn)量超過利用量的年數(shù)只有4年,其余7年產(chǎn)量均不及利用量(如圖1所示),必須依靠庫存才能勉強應(yīng)付。尤其是2000年后的8年間只有兩年產(chǎn)量超過利用量,產(chǎn)不及需的情況在多數(shù)年份普遍存在。而從合計數(shù)也可以得到相似的結(jié)論,這11年共計產(chǎn)量為214.14億噸,而利用量為215.95億噸,供不應(yīng)求,且缺口巨大。

從上述數(shù)據(jù)不難看出國際糧食安全正面臨著巨大威脅,糧食安全已經(jīng)成為全球戰(zhàn)略問題。中國要解決13億人口的吃飯問題,不可能依靠國際市場,而必須依靠國內(nèi)生產(chǎn)才能實現(xiàn)自身的糧食安全。

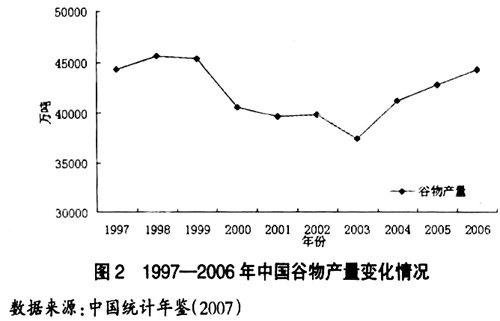

2.中國糧食安全危機四伏。國家統(tǒng)計局的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,中國谷物產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化特征。1997—2006年的10年間,經(jīng)歷了小幅上升——大幅下降——大幅上升的發(fā)展變化,如圖2所示。2004年后由于中央采取了一系列促進(jìn)糧食生產(chǎn)發(fā)展的政策措施,有效地調(diào)動了農(nóng)民的種糧積極性,糧食產(chǎn)量呈現(xiàn)不斷上升的趨勢。

國家統(tǒng)計局的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)也表明1997—2006年的10年間,只有2004年中國的谷物進(jìn)口量超過谷物出口量,其他年份中國都是谷物凈輸出國,參見表1。中國谷物的進(jìn)出口量,相對全國總產(chǎn)量而言份額很小。以谷物凈出口量最大的2003年為例,凈出口量僅占當(dāng)年產(chǎn)量的5.3%左右;而谷物出現(xiàn)凈進(jìn)口的2004年,凈進(jìn)口量也只占當(dāng)年谷物產(chǎn)量的1.2%。由此可見目前中國的谷物自給率較高,產(chǎn)需基本平衡,既不能向國外大量出口,也不需要大量進(jìn)口。

但是中國糧食安全隱患仍明顯存在,未來中國耕地還將有所減少,而糧食需求仍將急劇增加。首先,我國人口基數(shù)大,人口總量仍在不斷增長。其次,雖然居民的飲食習(xí)慣逐漸改變,食物構(gòu)成有所變化,直接食用的糧食需求下降,但肉類需求快速上升導(dǎo)致飼料糧需求不斷增加,因而糧食總需求量仍將持續(xù)增長。再次,糧食作為現(xiàn)代工業(yè)重要原材料的地位正在不斷強化。本輪國際糧價上漲的最主要原因,即在于以能源替代為代表的新的糧食需求急劇膨脹。這對于中國這樣一個資源匱乏同時又嚴(yán)重依賴原材料大量投入的新興工業(yè)化國家而言,意味著未來糧食需求會急劇增加。

3.大城市糧食安全前景堪憂。對于東南沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的許多大城市而言,糧食供需嚴(yán)重失衡。以上海為例,作為中國人口最多的城市,糧食需求總量規(guī)模非常大。2005年上海常住人口為1778.42萬人,其中農(nóng)村人口338.18萬人,按城市人口每年人均消費糧食59.5公斤,農(nóng)村人口每年人均消費糧食146.16公斤計算共需要糧食約13.5億公斤,而上海當(dāng)年的糧食產(chǎn)量僅10.5億公斤。而且上海還有大量以糧食為原料的下游產(chǎn)業(yè)和企業(yè),糧食總需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出總產(chǎn)量,必須從其他地區(qū)和國家購買。

在國際糧食供應(yīng)緊張,國內(nèi)糧食安全壓力加重的背景下,上海等大城市地區(qū)不可能完全依靠外部大市場和大流通來保證本地糧食供給安全,而是必須確保一定的糧食自給率,以避免出現(xiàn)嚴(yán)重的糧食危機。對于上海等地區(qū)而言,實現(xiàn)糧食安全最關(guān)鍵的節(jié)點即在于保護(hù)糧食生產(chǎn)的載體——耕地,確保一定的耕地保有量并提高耕地質(zhì)量。中國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)在耕地保護(hù)方面所面臨的問題都比較類似,而上海市是其中最為突出的,因此,本文以上海為例進(jìn)行探討。

二、耕地保護(hù)的困境——以上海為例

中國絕大多數(shù)地區(qū)都存在人多地少的矛盾。以上海為例,2005年按戶籍人口計算,上海的人均耕地面積僅0.0174公頃,只相當(dāng)于聯(lián)合國糧農(nóng)組織確定的人均0.053公頃的警戒線的1/3,而耕地數(shù)量和質(zhì)量安全的前景不容樂觀。

1.耕地面積逐年減少。隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展、城鎮(zhèn)化建設(shè)的迅速推進(jìn),上海全市耕地面積連年持續(xù)減少。1995年上海的耕地面積為29萬公頃,2005年降至23.73萬公頃,減少近18.17%。同期上海的戶籍人口從1995年的1301.37萬人增加到2005年的1360.26萬人,增加近4.5%。1995年上海糧食播種面積為34.4萬公頃,2005年降至16.61萬公頃,下降近51.7%,同期降幅超過耕地,如圖3所示。

伴隨著上海市經(jīng)濟(jì)的高速增長和城市化的不斷推進(jìn),無論是城市用地規(guī)模擴張、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、各類園區(qū)或功能區(qū)建設(shè),還是改善居住條件、增建綠化,甚至是產(chǎn)業(yè)空間布局的擴散調(diào)整等等,對土地的需求都在不斷增加,耕地保護(hù)壓力日益增大。同時,農(nóng)業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化,如根據(jù)比較效益的差異,農(nóng)民放棄收益率低的糧食作物而進(jìn)行蔬菜瓜果、花卉苗木等經(jīng)濟(jì)作物種植,造成糧食播種面積下降。

2.耕地后備資源嚴(yán)重不足。目前上海市的土地利用率幾乎接近100%,只有部分不太適宜種植的灘涂區(qū)域還沒有利用,耕地后備資源嚴(yán)重不足。多年來上海市主要是依靠海涂圍墾來增加耕地,但是從生態(tài)平衡的角度考慮,進(jìn)行大規(guī)模的灘涂開發(fā)會造成濕地水文狀況的變化,并由此“引發(fā)濕地植被演替和鳥類生態(tài)的更替,對相關(guān)區(qū)域的生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)帶來不可預(yù)見的危害。”

另外,隨著大型水利工程的實施,以及1998年洪災(zāi)后在長江上游地區(qū)實施的植被恢復(fù)、控制水土流失的長江流域生態(tài)恢復(fù)工程,長江河口地區(qū)的泥沙的來源量已明顯減少,灘涂的淤漲速度也因此放慢,難以滿足快速增長的經(jīng)濟(jì)需求。

3.耕地整體質(zhì)量有所下降。在城市開發(fā)建設(shè)的過程中,建設(shè)占用的耕地多為優(yōu)質(zhì)良田。為實現(xiàn)耕地總量動態(tài)平衡,上海市主要依靠在崇明島圍灘造地來彌補。但是新圍墾出的耕地耕作條件差,土壤含鹽堿量高,土壤脫鹽、脫鈣的過程較長,質(zhì)量遠(yuǎn)不及被占用的耕地。同等生產(chǎn)條件下新圍墾耕地的產(chǎn)量只有熟地的1/3左右,必須經(jīng)過多年的改造,投入比較多的精力和財力,其生產(chǎn)能力才能達(dá)到或接近熟地。

同時,由于長期忽視有機肥的施用,現(xiàn)有耕地的土壤質(zhì)量有所降低。以上海市金山區(qū)為例,“曾建立64個土壤養(yǎng)分檢測點,分析樣本后發(fā)現(xiàn)土壤中有機質(zhì)、速效磷、速效鉀的含量與第二次土壤普查時期(1980年)相比均有所下降,其中速效磷、速效鉀的下降趨勢較為明顯。上世紀(jì)80年代初金山區(qū)耕地有機肥年使用量在2500千克/畝左右,而進(jìn)入上世紀(jì)90年代以后,有機肥使用量急劇減少,近兩年已下降到平均100千克/畝左右”,而化肥使用又以偏施氮肥為主,磷肥僅在夏熟作物上使用,鉀肥則很少使用,造成土壤中磷、鉀元素大量虧空,導(dǎo)致土壤中磷、鉀含量減少。耕地質(zhì)量的下降對提高糧食單產(chǎn)非常不利,也影響糧食產(chǎn)量增長的潛力。

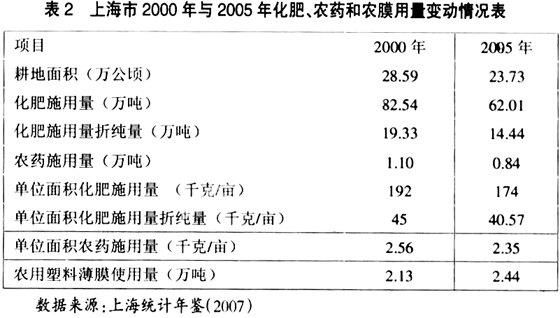

4.耕地污染不容樂觀。目前,上海的土地污染特別是耕地污染情況不容樂觀。上海的耕地污染主要來自三個方面:首先是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)本身,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程大量使用化肥、農(nóng)藥和農(nóng)膜,都會導(dǎo)致許多不可降解和難降解的有機化學(xué)物在土壤中累積,造成巨大污染。就總量而言,上海市化肥和農(nóng)藥的使用量比2000年有所減少,但農(nóng)用塑料薄膜使用量卻有所增加(參見表2)。從單位面積上來看,化肥和農(nóng)藥的使用量較大。2005年上海市化肥施用量高達(dá)174千克/畝,而按照折純量計算也高達(dá)40.57千克/畝;農(nóng)藥施用量高達(dá)2.35千克/畝。化肥的利用率平均約為40%,大量未被吸收的化肥和農(nóng)藥逸失到大氣或從排水溝渠流失,造成土壤、水和空氣的污染。而殘留在土壤中的農(nóng)膜不易分解,妨礙作物根系對水的吸收,而且殘膜在漫長的分解過程中會不斷析出鉛、錫、脂類化合物,進(jìn)一步造成土壤污染。

其次,部分工業(yè)企業(yè)排出的廢水、廢氣、廢渣處理不徹底或未經(jīng)處理就排往河流,或堆放在周邊地區(qū),對周圍的耕地造成直接或間接污染。

再次,隨著農(nóng)村生活水平的提高,農(nóng)村人均生活垃圾廢物排放量進(jìn)一步增加,而農(nóng)村目前又缺乏足夠的相關(guān)處理設(shè)施。沒有經(jīng)過任何處理的生活垃圾客觀上也導(dǎo)致了農(nóng)村耕地的污染。

長此以往,污染物在土壤中大量殘留,直接影響土壤的理化結(jié)構(gòu)和功能,降低耕地生產(chǎn)力,影響作物生長,造成農(nóng)作物減產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量下降,進(jìn)一步加劇了糧食安全風(fēng)險。

三、確保糧食安全的耕地保護(hù)對策與措施

未來我國糧食安全壓力還將增大,2008年7月2日國務(wù)院常務(wù)會議原則通過了《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要》,提出將我國糧食自給率穩(wěn)定在95%以上。在此背景下,各地區(qū)必須采取更加有效的措施進(jìn)行耕地保護(hù),同時有條件的地區(qū)也應(yīng)積極拓展增量,努力提高耕地質(zhì)量和產(chǎn)出績效,為實現(xiàn)區(qū)域糧食與主要農(nóng)產(chǎn)品供給安全,以及社會經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。

1.有效保護(hù)耕地存量資源。不斷完善耕地保護(hù)制度,采取更加有效的措施遏制耕地資源銳減的勢頭。一是由國家權(quán)威機構(gòu)對各區(qū)域耕地資源現(xiàn)狀進(jìn)行詳查,根據(jù)人口規(guī)模預(yù)測和糧食及主要農(nóng)產(chǎn)品自給率底線確定最低耕地保有量,實地落實基本農(nóng)田的位置和范圍。二是根據(jù)新的社會經(jīng)濟(jì)形勢和土地利用現(xiàn)狀,重新編制或修訂區(qū)域的土地利用總體規(guī)劃,制定更加詳細(xì)的利用和保護(hù)規(guī)則,并高度重視與相關(guān)規(guī)劃的銜接,提高耕地保護(hù)實效。三是建立耕地保護(hù)主要黨政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,將耕地保護(hù)成效作為衡量政績的重要指標(biāo),定期進(jìn)行耕地核查,嚴(yán)控違法違規(guī)的耕地占用行為。四是借鑒發(fā)達(dá)國家耕地保護(hù)的成功經(jīng)驗,完善耕地保護(hù)的主要政策法規(guī),對耕地保護(hù)提出更加具體明確的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、要求和懲戒措施,加重懲戒力度,保證耕地審批及使用合法、公開、透明,違規(guī)處理嚴(yán)格、公正。加強輿論引導(dǎo),強化農(nóng)地所有者的耕地保護(hù)法律意識,以及公眾對耕地保護(hù)重要性的認(rèn)識和參與監(jiān)督的能力。五是提高耕地征用補償標(biāo)準(zhǔn),除一次性的經(jīng)濟(jì)補償外,還應(yīng)幫助失地農(nóng)民繳納一定額度的社會保險金,解決長期的生活保障問題,并增加吸納就業(yè),給予非農(nóng)就業(yè)培訓(xùn)補助等其他附加條件,提高耕地占用成本,體現(xiàn)耕地的稀缺性,減少盲目占地行為。六是倡導(dǎo)集約節(jié)約用地,無論是城鎮(zhèn)建設(shè)、園區(qū)建設(shè)還是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),都應(yīng)更加重視內(nèi)涵和功能建設(shè),提高土地集約利用水平,避免盲目求大,浪費土地。七是建立健全生態(tài)補償機制,明確農(nóng)田作為濕地或開敞空間在區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)中的重要作用,給予適當(dāng)?shù)纳鷳B(tài)補償金,對耕地保護(hù)效果好的區(qū)域予以有力的獎勵和發(fā)展扶持措施。

2.合理開拓耕地增量資源。一是全面清查、核減和撤銷不合理的開發(fā)區(qū),將退出的土地進(jìn)行復(fù)墾。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)開發(fā)區(qū)數(shù)量普遍較多,面積較大。以上海市為例,除外高橋保稅區(qū)、金橋出口加工區(qū)等五個國家級開發(fā)區(qū)以外,每個區(qū)縣都有各自的市級工業(yè)區(qū),此外,還有多個區(qū)級工業(yè)區(qū)和鎮(zhèn)級工業(yè)區(qū)。通過全面核查、撤銷和復(fù)墾,可增加耕地數(shù)量。用地規(guī)模并不是開發(fā)區(qū)產(chǎn)出規(guī)模的重要影響因素,未來應(yīng)通過其他產(chǎn)業(yè)政策機制調(diào)整提高效益和競爭力,其規(guī)模須加以控制從而節(jié)約用地。同時繼續(xù)完善城市土地儲備制度,對征而未用的土地進(jìn)行復(fù)墾。二是進(jìn)行適度的自然村歸并和土地整理。我國農(nóng)村地區(qū)的自然村規(guī)模普遍較小,分布比較松散,戶均宅基地面積較大。隨著城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn),大量農(nóng)村人口進(jìn)入城鎮(zhèn)工作、居住,但農(nóng)村宅基地仍然保留,出現(xiàn)較多空置房屋,甚至形成空心村,造成較為嚴(yán)重的土地閑置浪費現(xiàn)象。現(xiàn)階段可結(jié)合社會主義新農(nóng)村建設(shè),推進(jìn)人口向集鎮(zhèn)集中,對過于分散,已不適應(yīng)新的生產(chǎn)生活形勢要求,或進(jìn)城務(wù)工人口集中的自然村進(jìn)行歸并,對在城鎮(zhèn)有穩(wěn)定工作和住所的居民宅基地以置換、回購或其他有效途徑實現(xiàn)退宅還田。三是經(jīng)權(quán)威機構(gòu)進(jìn)行科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)沫h(huán)境影響評價后,進(jìn)行適度的土地開發(fā),保證一定數(shù)量的新增耕地資源。

3.全面恢復(fù)提高耕地質(zhì)量。一是在工業(yè)園區(qū)、小城鎮(zhèn)和畜禽養(yǎng)殖場加快排污設(shè)施建設(shè),加強對工業(yè)企業(yè)和畜禽養(yǎng)殖場“三廢”排放的監(jiān)督和管理;鼓勵并推廣診斷型農(nóng)業(yè),通過測土配方施肥和專家診斷,科學(xué)確定化肥農(nóng)藥的使用量,可避免不合理的施用;結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)盡快完善農(nóng)村環(huán)衛(wèi)體系建設(shè),解決農(nóng)村生活垃圾亂推放的問題,通過多種措施從源頭上防控耕地污染。二是對受污染的耕地進(jìn)行土壤無害化處理,提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量,保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。三是鼓勵通過種植綠肥,施用有機肥,適度休耕,科學(xué)調(diào)節(jié)茬口等多種措施實現(xiàn)地力的恢復(fù)和提升,保證可持續(xù)的生產(chǎn)能力。四是加大中低產(chǎn)田改造力度,通過多種措施對區(qū)域內(nèi)中低產(chǎn)田形成的主要障礙性因素進(jìn)行綜合治理,全面提高糧食產(chǎn)量和質(zhì)量。

4.努力提升耕地產(chǎn)出績效。一是更加重視農(nóng)業(yè)科研投入和農(nóng)業(yè)科技成果的轉(zhuǎn)化與推廣,通過整合本地農(nóng)業(yè)科研院校、機構(gòu)及政府直屬的農(nóng)技推廣服務(wù)單位等相關(guān)的科研力量和資源,重點進(jìn)行區(qū)域內(nèi)土壤改良、良種繁育等方面的研究、實驗和推廣,以科技上的突破和創(chuàng)新提高產(chǎn)出能力和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)。二是繼續(xù)加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),大幅提高設(shè)施糧田、高產(chǎn)糧田比重,增強抗自然風(fēng)險的能力,實現(xiàn)糧食穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)。三是全面放開糧食價格,提高種糧者的成本收益率,對本區(qū)域承擔(dān)主要糧食生產(chǎn)任務(wù)的區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或村莊提高糧食直補、良種補貼、農(nóng)機購置補貼、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料綜合補貼等的補貼標(biāo)準(zhǔn),通過綜合措施提高種糧農(nóng)戶,尤其是專業(yè)大戶、企業(yè)或農(nóng)場的種糧積極性,研究制定有效的扶持政策鼓勵糧食規(guī)模化、專業(yè)化生產(chǎn),提高勞動生產(chǎn)率和盈利空間。四是將稻田等農(nóng)地納入?yún)^(qū)域生態(tài)系統(tǒng)規(guī)劃中來,使之與生態(tài)林地、水系有機結(jié)合,共同構(gòu)筑更加高效的生態(tài)保障空間,在發(fā)揮耕地生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)功能的同時,更好地發(fā)揮生態(tài)調(diào)節(jié)功能。

參考文獻(xiàn):

1.錢文榮.發(fā)達(dá)國家城市化過程中耕地保護(hù)的實踐及其啟示[J].經(jīng)濟(jì)問題,2000(7)

2.劉新衛(wèi).土地資源集約利用的科學(xué)內(nèi)涵[J].國土資源,2005(5)

3.邱斌,劉欣.中國未來糧食安全政策研究[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2008(5)

4.薛艷杰,吳永興.我國大都市地區(qū)耕地保護(hù)問題分析[J].城市問題,2007(5)

5.何小勤,顧成軍.崇明濕地圍墾與可持續(xù)發(fā)展研究[J].國土與自然資源研究,2003(4)

6.曹東杰,顧玉泉.金山區(qū)土壤肥力水平初報[J].上海農(nóng)業(yè)科技,2004(3)

7.封志明,劉寶勤,楊艷昭.中國耕地資源數(shù)量變化的趨勢分析與數(shù)據(jù)重建:1949~2003[J].自然資源學(xué)報,2005(1)

8.佟紹偉.求解最嚴(yán)格的土地管理制度[J].中國土地,2004(1)

(作者單位:華東師范大學(xué)地理系 上海 200062;上海社會科學(xué)院咨詢中心,上海 200020)

(責(zé)編:若佳)