民國時期我國職業教育發展研究與思考

楊 智

摘要:在對民國時期我國職業教育發展進行梳理的基礎上,分析了民國時期職業教育的演變過程及其特點,并從觀念、制度、實踐等層面進行了總結。

關鍵詞:民國時期;職業教育;發展

清朝末年,西方列強用炮火轟開了中國的大門,同時,西方的先進思想也開始傳入中國。為了拯救危難之中的中華民族,一批有識之士打起“師夷之長技以制夷”的旗號,以“開設工廠,興辦學堂”為己任,開始了向西方學習的艱難歷程。1865年,左宗棠在福建開辦的福州船政學堂,被稱為近代中國開辦的第一所實業學堂,是職業教育在中國的雛形。1901年,《欽定學堂章程》正式把實業學堂納入學制系統,從此,職業教育從民間團體自行辦理進入官方制定的政策性文件中。1912年,中華民國成立,職業教育得到了發展,并且在以后隨著國民經濟的發展而起伏跌宕。

民國時期職業教育發展歷程

(一)職業教育興起時期

民國政府成立后,為了鞏固其統治,提出了“振興實業”的政策,頒布了一系列保護民族工商業發展的法規。因此,中國民族資本主義得到了較快的發展。“僅以工廠數為例,1903~1908年間,平均每年注冊的工廠只有21.1家,而1913~1915年間,平均每年注冊的工廠達到41.3家,1916~1919年間,平均達到124.6家。”民族資本主義經濟的迅速發展,大量工廠的興建,必然需要大量人才,特別是技術人才。因此,職業教育得到了足夠的重視和提倡。具體發展情況見表1:

可以看出,在民國元年至十五年期間,職業學校的數量翻了兩番,增長很快。究其原因,一是列強都在忙于第一次世界大戰,減少了對中國的控制,民族資本主義工商業獲得了相對自由的發展空間,工商業的發展對人才有了需求;二是在黃炎培、陸費逵、顧樹森等人的推動下,民國政府頒布了一系列的職業教育法令,如民國元年九月頒布的《學校系統令》以及由此演變而成的《壬子癸丑學制》、1922年頒布的《壬戌學制》等。

1922年以后,世界列強從一戰中漸漸喘息過來,加強了對中國的控制,民族工商業發展嚴重受挫,職業教育畢業生的就業之路越來越窄。職業學校遇到的困境最終導致職業教育的重心從以工商業經濟為主的城市轉移到以農業經濟為主的農村。

(二)職業教育生產化時期

20世紀20年代中后期,隨著生產主義教育思潮和平民主義教育思潮的高漲以及黃炎培“大職業教育主義”思想的提出,職業教育漸漸與生產教育相結合,它的范圍逐漸擴展到農村。實際上,這時職業教育的重點已經在尋找與農村經濟發展的契合點。1929年,民國政府頒布了《農業推廣規程》,具體規定了農業推廣事務,強調職業教育要為農村生產力發展服務。同年,中華職業教育社提出了以“富教合一”主張來解決農民生計問題,進一步推動了職業教育向生產教育的轉化。1930年4月,第二次全國教育會議召開,提出“群以各級教育應注重科學實驗,培養生產能力,養成職業技能。因此,職業科高中,除師范科、商科和家事科等所需的特殊設備不多,得酌量情形與普通科合辦外,應就農工兩科設立。”在官方政策中,職業教育生產化的傾向也顯露出來。

1930年,國民經濟發展迎來了南京國民政府成立以來的第一個高峰,農業持續增產,資本主義統一市場迅速發育成長,這一切刺激了社會對工、商、農業技術人才的需求。據資料統計,1930年全國職業學校只有272所,這個數字遠遠滿足不了社會對人才的需求。同時,《壬戌學制》頒布以來綜合中學辦理失敗,導致中等教育中職業科名存實亡的現象。鑒于此,1931年,教育部“通令各省市,限制設立普通中學,填充職業學校……自二十年度起,各縣中學應逐漸改組為職業學校,其辦法既自二十年度起,停招普通中學學生,改招職業學生。”這種措施在某種程度上促進了職業教育的發展,也反映了政府對職業教育的重視。但是,這種急功近利的做法導致了教育的混亂,不僅影響了職業教育的發展,同時也波及到普通教育的質量。

(三)職業教育制度調整時期

1.抗戰前職業教育的發展

1932年,“鑒于把中學與師范科、職業科合并設置出現的問題,遂把中等教育分為普通科中學、師范、職業三部分,各自獨辦。”這是《職業學校法》所要解決的問題。該法規的頒布,重新奠定了職業教育的地位,職業教育與普通教育從此分離,解決了混合辦學帶來的弊端。在此基礎上,又陸續頒布了《職業學校規程》、《職業補習學校規程》和《短期職業訓練暫行辦法》以及一系列關于師資、課程、設備、經費等法規和政令。但《職業教育法》沒有太大改動,一直沿用到1949年,只是在原來的基礎上根據實際需要進行適當調整。抗戰前,盡管國際國內形勢都很緊張,但是職業教育發展并沒有受到太大影響,職業學校數量從1933年的312所增加到1936年的494所,這也得益于南京國民政府成立后經濟的穩定增長。

盡管職業教育發展取得了可喜的成績,但還存在諸多不足,“職業科、職業班因其附設,往往設備簡陋、經費奇缺,成為學校的冷角和差生收容所。朱家華曾說‘按諸實際,中學校對于職業技能,既未有充分之培養,對于師范學科,既未有專業之訓練。而其本身所應注重之基本學科,又不能嚴格教學,學業程度因之日益降低,以至開學、謀生、任教之者均無所當。”職業教育還與地方經濟發展脫離,存在辦教育的只顧辦教育、而辦實業的只管辦實業的情況。一份調查報告指出,不少職業學校在“正規化的盲目追求下,不問地方產業人才的實際需要,不做當地學生程度的切實調查,在職訓練與課堂教育照搬外國的一套。”

職業教育發展需要大量懂理論、精實踐的教師。針對師資問題,1933年,教育部定頒《各省市職業學校職業學科師資登記檢定及訓練辦法大綱》,規定:“凡國內外專科以上學校畢業后具有二年以上之職業經驗者或職業界高等技術人員,繼續任職四年以上得請求登記充當甲種專科教師。”這種辦法在民國特殊的情況下確實改善了師資缺乏的狀況。然而,專科以上的畢業生只懂一些理論,缺乏實踐經驗,而高等技術人員在當時更是少得可憐,更何況他們又不懂理論。而這種教育培養出來的學生部分又去當中等職業學校教師,難免形成惡性循環。

2.抗戰期間的職業教育發展

1937年,日本帝國主義全面發動侵華戰爭,沿江沿海地區迅速淪入敵手,而后方的職業教育基礎十分薄弱。鑒于此,1938年7月,教育部頒布了《創設縣市初級實用職業學校實施辦法》,指令大后方川、康、陜、甘、寧、青、滇、黔、桂9省教育廳,會同建設廳、民政廳調查各縣市主要工農經濟及日用產品的需求狀況,然后一縣或數縣聯合成立相應的職業學校。該《辦法》還規定,初級職業學校應該有相應的生產機關作依托,采用校廠聯辦形式,應特別注重實習,而且,學校應該與地方廠礦企業打成一片。1939年,教育部又公布了《各省實驗分區輔導職業學校辦法大綱》,規定要根據各省的交通、物產、職業等來擬定職業學校分布狀況,而分職業學校區。一些社會機構,比如專科學校、相關的生產企業、軍工單位,要利用其現有的條件參與指導學校科目的設置、教材的編寫和實習的進行。

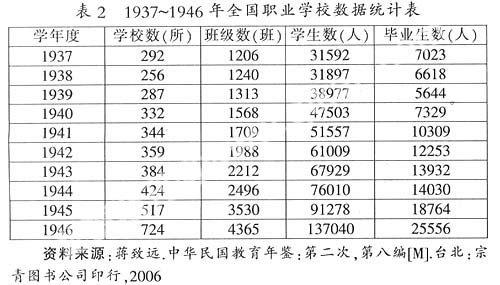

1942年,鑒于職業教育對抗戰進程的積極作用以及職業教育經費來源缺乏保障的情況,教育部下令規定各省市、政府在預算教育經費時職業教育經費在中等教育經費中的比例不得低于35%。為了加強中級人才培養和彌補地方職業教育的不足,國民政府還進一步擴大了職業學校的規模。1944年,在相關職業學校中分別增加了農、工、醫學等多種職業班。為了鼓勵青年進入職業學校學習,職業學校免收學費,而且在公立和私立學校中都設有一定比例的公費名額免除學生的食宿費用。因此,這期間職業學校數呈穩定增長態勢(見表2)。

抗戰期間的職業教育之所以能穩定發展,一是職業教育無論從辦學思想還是具體實踐上都是為抗戰服務的,愛國熱情激發大量社會青年接受教育;二是國民政府對職業教育重視。另外,職業教育的靈活辦學方式從不同的角度滿足了民眾的需要。

3.抗戰后職業教育的發展

抗戰勝利后,在收復區原有校園的職業學校原則上東遷,余下的移交地方辦理,但由于教師離去的多,大多數都停辦。但是,職業學校數量卻從1945年的517所增加到1946年的724所。究其原因有二:一是把收復區類似職校的各種職業訓練所基本都改辦為職業學校;二是“這些新設立的學校,多數是性質特殊的,如四川的國立造紙職業學校,上海國立機械職業學校等,在設備和人才上,普通而論,比舊有的學校充實。”但是,由于內戰打響,政府無暇顧及職業教育,職業教育的辦理就停留在1946年的水平上。在科目設置上,工科最為普遍,而農科很少,因為農業職業教育與農業實際需要之間有相當的距離,也不容易收到效果,所以舉辦者較少。至于商業科目,雖然實際數目有所增加,但所占比例已不如從前。多數學校,特別是復員的學校,設備、師資已不能滿足職業教育的需要,對于新增的科目來說,教材也是亟待解決的問題。

評價與思考

(一)觀念層面

觀念也是民國職業教育研究者所關注的問題之一。“學生求學不為求學,只為文憑;不為文憑,只為特此為敲門磚,以入賺錢之路”、“職業學校多數學生皆志在升學,無畢業生入社會服務意思”等現象是屢見不鮮的。針對此種情況,民國學者做了大量的研究,具有代表性的觀點是實施職業指導或職業陶冶來轉變傳統的讀書觀,并且也取得了一定的效果。

但是,其中也存在著不少問題。首先,觀念來源于一定的社會生活環境,而民國時期的教育觀念主要來源于西方,扎根于西方發達資本主義經濟和文化的職業教育觀念到中國后便失去了生存的土壤,必然會影響其應有的效果。盡管職教界同仁做出了很大的努力,但在短短的40年間,要想徹底改變屬于意識形態的觀念,是不大可能的。其次,民國時期中國文盲占總人口的80%,嚴重影響了新思想的傳播。

(二)制度層面

教育制度是教育思想、理論的物化形式,是連接觀念層面與實際操作層面的中介和橋梁,也是一定時期教育改革成果的主要載體。學制是教育思想的物化形式,每個學制背后都隱含著一定的指導思想,體現出對前期教育辦理的改進。職業教育制度也不例外。民國時期職業教育學制的演變過程實際上是一個從借鑒西方學制到逐漸本土化的過程,大致體現了民主科學思想的演化過程,背后的主旋律是“教育救國”。

從制度演變過程來看,民國時期的職業教育制度總是隨著社會變化而調整,為各個時期職業教育的開展提供了思想依據和實踐指南,促進了職業教育的進步。從在制度指導下的實踐效果來看,每次都與預期的結果似乎相去甚遠。因為民國時期職業教育受到的經費、師資、課程等限制,制度的指導思想以及條文規定很多時候流于形式,沒有落到實處。

(三)實踐層面

民國時期,職業教育實踐活動既受到學制的影響,同時又催生新的學制。民國時期職業教育實踐是從城市到農村,從重視工商業到重視農業,從貴族教育到平民教育,從教育與職業不溝通到職業教育辦理因地制宜,從單純實業教育到職業教育與民眾教育、社會教育相融合的過程。在民國短短的幾十年里,職教界同仁在實踐中探索,取得了不錯的效果,為職業教育留下了寶貴的經驗。但是,也存在諸多不足。首先,經費缺乏、師資短缺等問題制約著實踐活動的開展,導致教育者在學校辦理過程中心有余而力不足,職業教育逐漸流于形式,注重理論傳授,使職業教育失去了原有的價值。其次,由于戰事的影響,尤其是抗日戰爭的影響,職業教育發展較好的東部地區遭到嚴重破壞,職業教育實踐活動發展嚴重受挫,多注重商業等不需要太多設備的科目,工農業科目未盡開設。盡管學校西遷后帶動了西部地區職業教育的發展,但損失還是比較大的。

參考文獻:

[1]白媛媛.民國時期職業教育研究[D].長春東北師范大學,2006.

[2][3][4]蔣致遠.中華民國教育年鑒:第一次,丙編[M].臺北:宗青圖書公司印行,2006.

[5]李華興.民國教育史[M].上海:上海教育出版社,1997:685.

[6]李華興.民國教育史[M].上海:上海教育出版社,1997:686.

[7]蔣致遠.中華民國教育年鑒:第二次,丙編[M].臺北:宗青圖書公司印行,2006:1032.

[8]黃嘉樹.中華職業教育社史稿[M].西安:陜西人民出版社, 1987:71.

[9]趙篤明.中國教育應如何改革[J].教育雜志,1925,17(12).

作者簡介:

楊智(1982—),男,土家族,貴州沿河人,四川師范大學成人教育研究所2007級碩士研究生,主要從事成人教育、職業教育研究。(本欄責任編輯:楊在良)