教師評價標準的改革

魏江霞

〔關鍵詞〕 教師;評價標準;改革

〔中圖分類號〕 G451.1〔文獻標識碼〕 C

〔文章編號〕 1004—0463(2009)10(A)—0010—01

《基礎教育課程改革綱要(試行)》明確規(guī)定:“要改變課程評價過分強調甄別與選拔的功能,發(fā)揮評價促進學生發(fā)展、教師提高和改進教學實踐的功能。”所以,適時進行教師評價標準的改革,是新課程改革得以順利進行的保證。

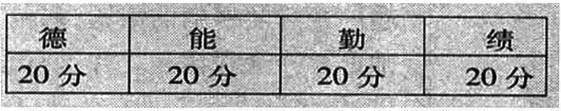

現(xiàn)行教師評價集中表現(xiàn)為教師的職稱評定,而職稱評定以一年一度的考核為主。年終考核的內容,各地區(qū)或許有所不同,但大致有較為一致的構成成分。以蘭州市為例,包含如下表所列的考核要素:

1. 基本項(占80%)

2. 加分項(占10%)

3. 民主測評(占10%)

從分值上來分析,上表中基本項占80%,加分項總共才占10%,民主測評占10%。對照《蘭州市中小學教師年度考核量化測評表》,德、能、勤、績又被劃分為24個小項,這24個小項要么標準模糊,要么缺乏區(qū)分度,要么與加分項交叉,總之無法準確評價一個教師的基本情況。加分項倒是具有很明確的界定,但分值太小,不僅如此,按照《蘭州市中小學教師量化考評加扣分項目積分表》的備注,榮譽稱號及教研成果獎以最高獎計分,不重復計分;在同一級學術刊物上發(fā)表論文兩篇以上的酌情加分,最高不超過20分。這樣一來,教師的科研能力強弱在考評中不能得到合理的體現(xiàn),教師發(fā)表一篇論文和發(fā)表多篇論文就幾乎沒有什么區(qū)別。

《基礎教育課程改革綱要(試行)》中明確提出:“建立促進教師不斷提高的評價體系,強調教師對自己教學行為的分析與反思,建立以教師自評為主,校長、教師、家長共同參與的評價制度,使教師從多種渠道獲得信息,不斷提高教學水平。”這一段話涉及三個方面的問題:教師評價的目的、教師評價的主體、教師評價的方法。

在教師評價的目的方面,新課程評價要求對教師著眼于發(fā)展的評價。其目的是使教師獲得信息反饋,認識和提高自己的教學水平。由于教師之間存在著能力差別,所以考核的目的是幫助一部分教師迅速成長起來,完善和提高他們的教學技能,以利于教師個人和教育工作兩方面的發(fā)展。

在教師評價的主體方面,新課程改革要求至少三種:校長、教師、家長,這是評價主體多元化和評價信息多源化原則的體現(xiàn)。新課程評價應實施多主體評價,即加強教師的自評和互評,傾聽家長和社會對教師的評價,使評價真正成為教師、管理者、學生、家長共同參與的交互式活動。

在教師評價的方法方面,新課程評價主張以教師自評為主,堅持談話法,采取在較長的評價周期內與教師進行多次面談,全面細致地了解教師。以教師自評為主,校長、教師、家長共同參與的評價方法,不僅有利于評價的公平、公正、準確,而且有利于教師的自我反思。

通過以上的討論,對現(xiàn)行的教師評價進行如下的改革建議:

1. 改革評價機制,考評小組仍然需要,但其職能應該轉變,由原來的“打分”轉變?yōu)楦鞣N評價信息的整合。

2. 考評要素及其權重應作調整,教師的相互評價(現(xiàn)行考核中的民主測評)、學生評價(現(xiàn)行考評中的學生民意測驗)、領導評價(現(xiàn)行考評中的考評小組打分)、學生家長評價、教師自我評價(現(xiàn)行考評中雖有教師的個人述職,但對考評結果的影響是微乎其微的)等各項應相對平衡,學生評價和教師自評的分值應占較大比例。

3. 教師的各種榮譽稱號、論文、著作應作為教師業(yè)務的基本項目對待,這樣才能體現(xiàn)教育科研在現(xiàn)代教育教學中的必要性和重要性。

4. 量化評價和質性評價相結合,以質性評價為主,無法量化或不宜量化的內容堅決不采用量化評價,量化的內容一定要以客觀準確的數(shù)字來表現(xiàn)。