新型城市化下廣州城市綠化的探索與實踐

摘 要:綠色亞運使廣州城市綠化在五個方面取得較大成效:以開放式綠地讓市民共享、以綠道網引領低碳新生活、以近自然植物群落構造綠化基底、以天橋綠化柔軟城市景觀、以城郊森林構建城市綠色生態屏障。新型城市化下,廣州城市綠化將開展新的實踐:打造花城品牌,建設園林重點片區和嶺南名園;推進城鄉一體,讓森林進城、公園下鄉;守護城市生態安全,發展森林碳匯,保護濕地生態體系;創新管理機制,提高科技水平,鞏固綠化建設成果。

關鍵詞:新型城市化;城市綠化;探索;實踐;廣州

中圖分類號:TU986

文獻標識碼:A

文章編號:1671-2641(2012)06-0000-00

廣州總面積7434 km?,常住人口1270萬人。是一座具有2200多年的歷史文化名城。作為30年改革開放的前沿陣地,經濟持續快速發展,經濟總量連續20年位居全國大城市第三位。從北向南呈現“山、水、城、田、海”的自然格局,最高海拔1210 m。背山面海,珠江穿城而過,形成了獨特的“青山半入城,六脈皆通海”的地形地貌。

2010年廣州亞運會,使廣州城市綠化取得巨大成效,花城美譽重新叫響。“十二五”伊始,廣州又開始新型城市化發展的新征程,翻開了后亞運時期嶄新的一頁,對城市綠化提出新的、更高的要求。在新型城市化下,廣州綠化如何繼續提升與發展,本文作初步思考與探索。

1建設背景

1.1大部制改革融合了城鄉一體的綠化

2009年,廣州實施大部制改革,原廣州市林業局和市政園林局合并,新成立廣州市林業和園林局,統籌管理全市市域范圍內的林業和園林綠化工作,改變了多年以來園林部門管理城區綠地、林業部門管理郊區林地的局面,形成了城鄉一體的綠化管理格局。

1.2綠色亞運促進了城市綠化面貌大變

2010年11月,廣州舉辦了舉世矚目的第十六屆亞運會,為廣州城市綠化建設提供了良好的發展機遇。從2003年起,廣州啟動“青山綠地工程”、“花園城市建設行動綱要”等,開展城區綠化美化升級改造,建設城市綠色走廊、濕地河網綠化體系、城郊森林公園和鄉村風水林,構建城鄉一體的城市森林生態網絡體系,力求局部景觀個性化,廊道景觀網絡化,整體景觀生態化。廣州的城市生態環境和景觀面貌發生了巨大變化,初步呈現出了“推窗見綠、出門見景、四季見花”、“森林圍城、綠道穿城、綠意滿城、四季花城”的優美景觀。

1.3面臨人口密集、綠地緊缺的困境

廣州是一個人口高度密集的特大型城市。多年來經濟高速增長,人口不斷膨脹,城市化進程不斷加快。全市常住人口約1270萬,10年間增長了275萬人,建成區面積由改革開放初期的170 km?擴展到2000年的507 km?、2011年的927 km?。在經濟社會快速發展和城市化進程中,人口、資源與環境的壓力日益增大。廣州的土地開發強度達23%,超出歐美等發達國家15%—20%的水平,“水質性”缺水、“熱島效應”、土壤污染等問題日漸凸顯。由于城市原本特有的地形地貌,綠地分布不均,北多南少,85%以上的森林分布在北部和東北部山區,離市民比較遙遠。城區用地緊缺,老城區綠化只能見縫插針,新城區綠化雖是規劃建綠,但也隨時面臨綠地被侵占的困境,綠化成果保護和管理難度大。

1.4存在森林質量不高、花城特色不明顯的癥結

城外林多質不高:廣州林地占全市國土面積的41.66%。面積雖大,但林分質量不高。活立木蓄積量38.07m3/hm?,分別為世界、全國、廣東省平均水平的33.4%、44.9%和87%。需要加大力度進行林分改造,努力提高森林質量。

城內花多不聚焦:廣州具有千年花城的美譽,城區綠化覆蓋率達到40.5%,常用的花卉品種達到2000多種,但景觀特色不突出,缺少像杭州西湖景區、蘇州拙政園、洛陽牡丹節那樣有代表性和知名度的園林精品。需要突出重點,建設嶺南名園和重點園林片區,打造花城名片。

2近年的實踐與成效

近年來,廣州實施“花園城市”、“森林圍城、森林進城”戰略,讓綠色造福市民,讓綠色走進市民身邊。目前,全市森林覆蓋率41.66%,建成區綠地率35.6%、綠化覆蓋率40.3%、人均公園綠地面積15.05㎡,城市公園236個、森林公園49個、自然保護區2個,綠道長2163 km。城市綠化成效卓著,綠化指標位于國內城市前列,是唯一同時獲得“國家園林城市”、“國家森林城市”的特大城市。主要開展五個方面的實踐。

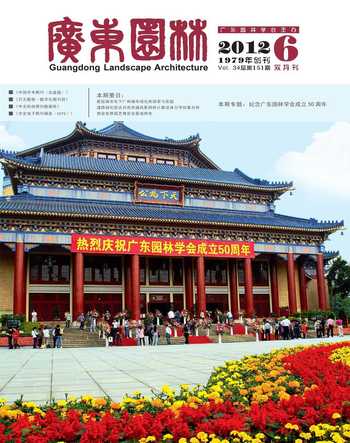

2.1以開放式綠地讓市民共享

針對中心城區綠地少、且不少綠地圈在圍欄中只可遠觀的實際,著力推進最貼近市民日常生活的“出門500米見綠”工程,建設開放式綠地,對中心城區主要公園進行拆圍透綠,并推行公園免費開放。新建和改造了33個綠化廣場、70個公園及開放式綠地、1300多個花園式、園林式單位和小區,免費開放的城區公園190個,森林公園17個。還綠于民,讓市民充分享受綠化成果。開放式綠地融生態、文化、科學、藝術為一體,讓市民隨意進出,成為廣州一處處不設防的“城市客廳”。

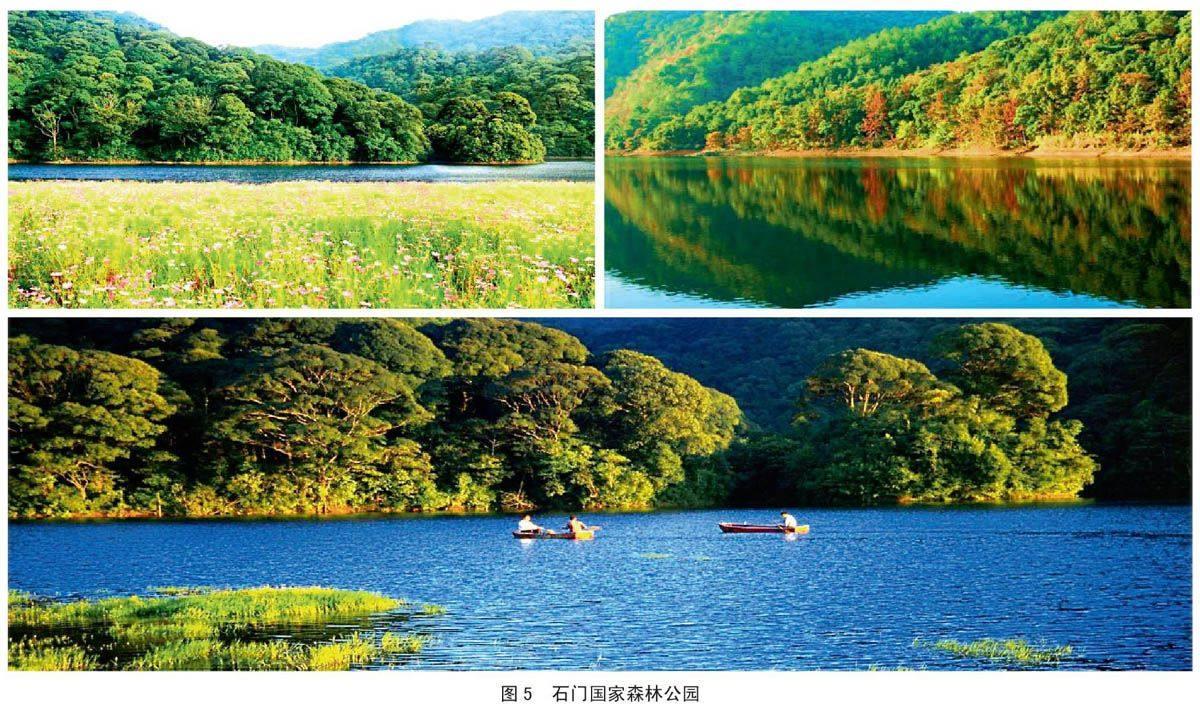

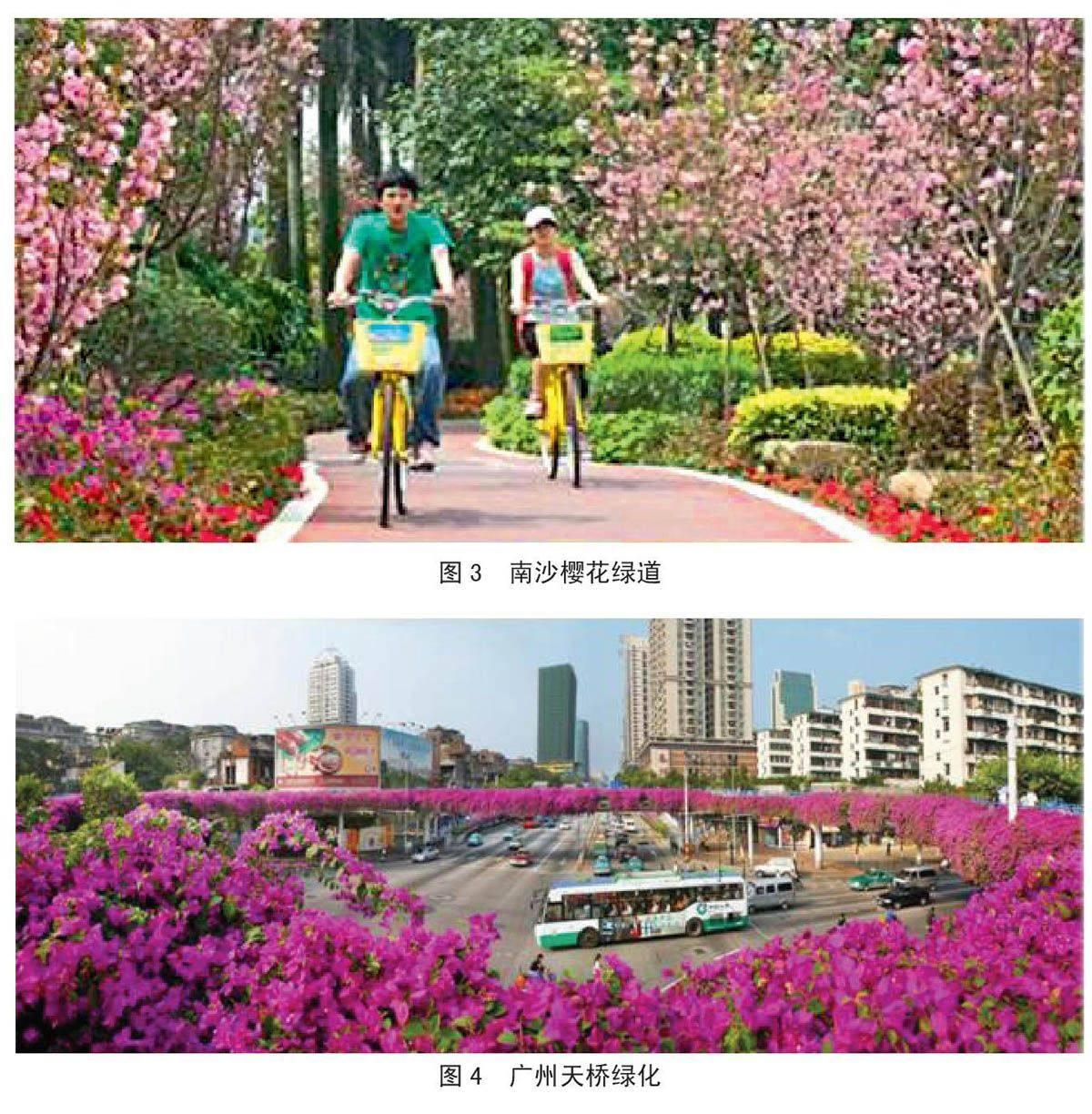

2.2以綠道網引領低碳新生活

綠道是一種線形綠色開敞空間,沿著河濱、溪谷、風景道路等自然和人工綠色廊道建立,內設供行人和騎車者進入的景觀游憩線路,連接主要的公園、風景名勝區和居住區等。2010年,廣州率先啟動綠道網建設。目前已建成6條長2163 km綠道,驛站和服務點151個。通過綠道將3600km2內大大小小的公園、綠地和森林聯系在一起,使綠地之間達到聯通滲透,彼此呼應[1]。實現了綠化與市民健身、騎自行車出行的結合。綠道成為造福市民、引領市民低碳新生活的標志品牌。2011年,廣州綠道獲美國交通與發展研究所(ITDP)“可持續交通發展”獎。

2.3以近自然植物群落構造綠化基底

廣州綠化建設注重突破唯綠而綠、只見樹木、不見森林的做法,因地制宜、師法自然,以植物生態群落理念為指導,持續推進樹種配置多元化、樹種選擇鄉土化、綠地結構立體化、植被類型和綠化景觀多樣化[2],探索出生態效益好、景觀效果佳、維護成本低、抗逆能力強的近自然植物群落綠化模式,形成全市綠化基(地)質(或底)。目前,全市綠地已有40多種近自然植物群落類型,城區綠化植物應用種類達2000多種。

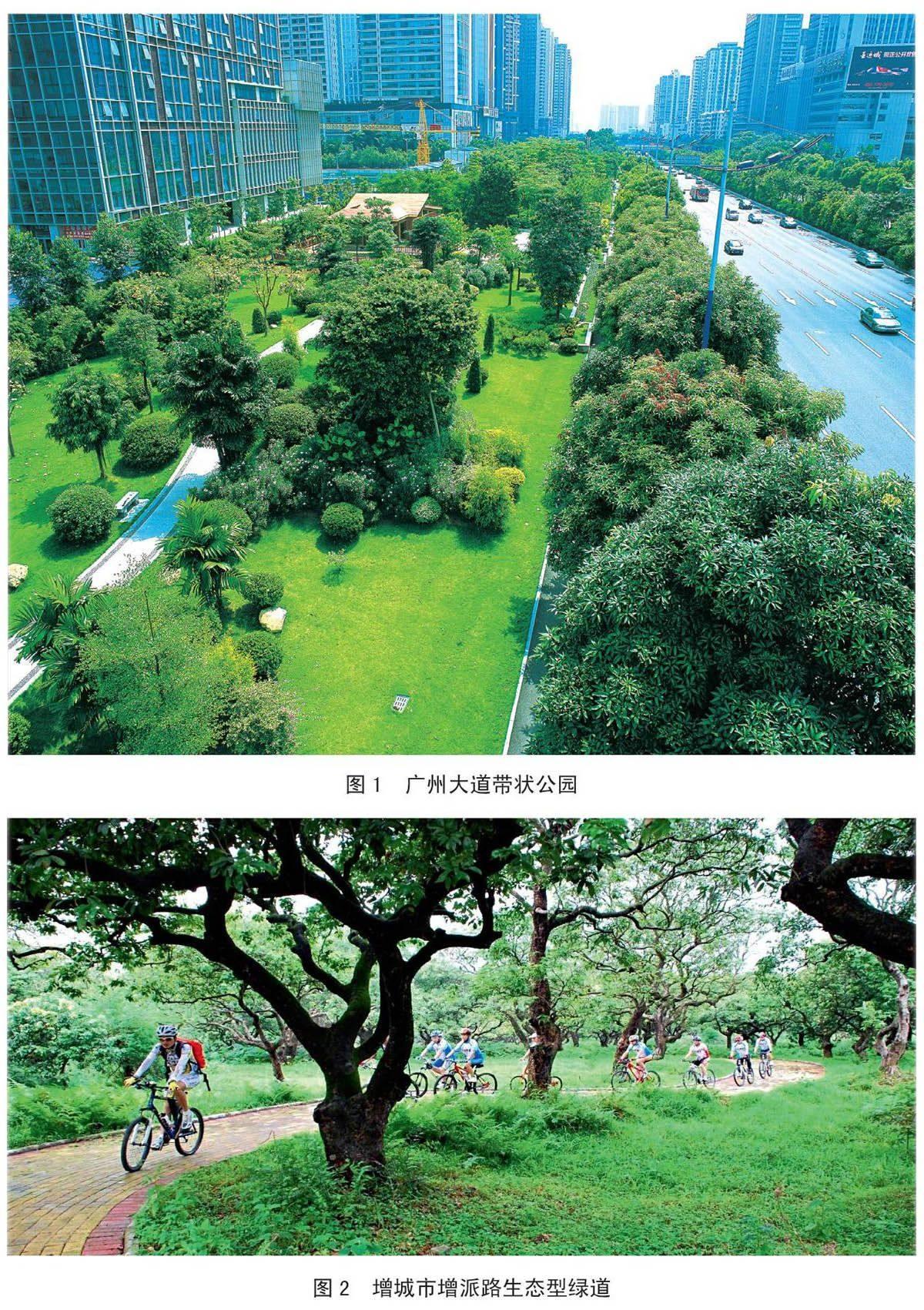

2.4以天橋綠化柔軟城市景觀

廣州是一個多立交橋的城市,立交橋數量僅次于北京。十年前,街道景觀基本被一道道鋼筋水泥橋所阻隔。為了改善空中水泥景觀,增加可視綠量,從2004年開始,大力推進城區范圍的高架道路、人行天橋、立交橋的綠化。通過科學選育植物種類、持續攻克立交橋惡劣栽培環境下的技術措施,使廣州橋梁綠化總長達到300 km,形成了三季開花、四季長青、極具特色的城市空中花廊,猶如跨在城市中的一道道彩虹,柔軟了城市景觀,溫暖了市民的視線。

2.5以城郊森林構建城市綠色生態屏障

廣州自古“青山半入城、六脈皆通海”。多年來,充分利用地形地貌豐富的特點,讓水網融入林網、綠網。在城市外圍大力建設生態公益林、森林公園和自然保護區,構建了449萬畝森林生態屏障;以生態景觀林帶聯通城鄉,建成了長640 km的19條群落式生態景觀林帶。在城市中心區,利用青山進城的特點,保留巨型綠地,建設風景名勝區和生態綠地。形成了城外青山延百里、城內青山半入城的城市景觀。

3新型城市化下廣州城市綠化新探索

在未來的五年,城市綠化將圍繞廣州新型城市化發展,建設花城、綠城,構建具有嶺南特色的生態花園城市。著力優化綠化布局。城中:凸顯花城風貌,力求布局生態化、園林藝術化、管理精細化,建設能作為廣州名片的嶺南名園,打造園林精品片區。城北:保護森林資源,增加森林碳匯,建設最美森林公園,構建城市綠色生態屏障。城南:突出濱海城市特色,加強南部沿海防護體系建設,完善新農村綠化,打造南部生態新區。將從四個方面進行城市綠化新實踐。

3.1打造花城品牌,建設園林重點片區和嶺南名園

為擦亮花城品牌,凸顯廣州嶺南文化中心的地位,在中心城區不同類型、不同功能地區建設園林重點片區。重點建設白云新城園林精品片區,整合片區所有綠地資源和水資源,因地制宜,高標準建設片區內的公園、綠道、林蔭、花境、水體、街頭綠地、景觀大道、立體綠化等,形成具有嶺南園林特色、滿足市民多元需求的城市綠化精品區和樣板區。再逐步推進麓湖片區、天河都市核心片區、越秀名城核心片區的園林精品區建設。同時,針對廣州缺少著名、具有廣泛影響力名園的現狀,以世界眼光、國際標準、本土優勢,打造十個不同類型的嶺南名園,力求成為廣州新的城市名片。

3.2推進城鄉一體,讓森林進城、公園下鄉

針對森林分布不均,重點建設近郊鄉村綠化和南部平原區綠化,增加南部綠量。總體戰略是“森林進城、公園下鄉”,讓森林進城、上路、拓海,公園入村,著力構建融山、水、城、田、海為一體的城市森林生態系統。在林區,實施“最美森林公園”建設工程,建設十大最美森林公園,持續推進石門、流溪河、帽峰山等森林公園升級改造,完善森林公園基礎設施,推動森林旅游大發展。在鄉村,實施“美麗鄉村”建設工程,突出青山環繞、綠樹蔥籠、碧水長流、村莊農舍融為一體的田園風光。按照一個村莊“一條特色林蔭路、一個村級小公園、一片鄉村風水林”的建設要求,以點帶面,逐步在全市推開。

3.3守護城市生態安全,發展森林碳匯,保護濕地生態體系

一個城市的發展空間有多大,從根本上取決于這個城市的生態承載有多大。廣州正在朝著低碳城市發展,節能減排任務艱巨,要充分發揮森林固碳功能。目前,廣州森林固碳水平還很低,森林碳密度只有世界平均的15%,全國平均的28%[3]。需要大力實施以增加森林儲碳能力為目的的植樹造林和林分改造;保護好北部230萬畝生態公益林和流經城鄉的濕地生態系統,完善南部沿海防護林和農田防護林體系,繼續實施“森林拓海”,構建南沙濕地大型水上森林。以提升城市生態容量,減緩氣候變暖和城市“熱島效應”,促進廣州宜居城市建設。

3.4創新管理機制,提高科技水平,鞏固綠化建設成果

城市綠化是“三分種、七分養”,要改變“重建輕管”的傳統做法,以精細化、信息化、科學化管理提升綠化管理水平。從手段上,依托數字綠化管理信息系統,結合綠化巡查和林地巡查,實現對園林綠化和森林資源的“天上看、地上查、網上管”的信息化目標,推動城市綠化的精細化、智慧化管理;從技術上,開展花城特色新優綠化植物的培育與推廣應用,提高綠化苗木選育、推廣應用及管理養護技術水平,增加城市生物多樣性;從隊伍上,加強森林公安、林政資源管理、野生動植物保護、森林防火等專門機構建設,明確工作職責,落實管護措施,有效保護和鞏固綠化建設成果。

正是“雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越”。

參考文獻

[1]熊詠梅,黃東義等.廣州市綠道網建設特色和功能開發現狀[J].廣東園林,2012(05):28—32

[2]吳澤民.城市景觀中的樹木與森林[M].北京:中國林業出版社,2011

[3]周國逸,唐旭利.廣州市森林碳匯分析[J].城市林業,2009(01):8—11

審稿編輯:朱純 侯碧清

作者簡介:

吳敏(1972—),女,湖南長沙人,城市生態學博士;廣州市林業和園林局副局長

E-mail:421758315@qq.com