比較教育研究范式的轉變和探析

摘 要:二十世紀七十年代以來,我國比較教育研究范式的轉變主要體現在所使用的理論方法和關注主題的轉變上。這些轉變預示著比較教育應該重新回歸文化的視域,在理解中實現跨文化的平等交往,在交往中體現文化自覺,建立起在教育研究中自己的話語體系。

關鍵詞:范式轉變;多元文化;理解;文化自覺

Paradigm Shift and the Reason in the study of comparative education

Wang Penghui

( Education College,Tianshui Normal university,Tianshui,China,741000 )

Abstract:We can make a conclusion by researching the paradigm shift and learning the reason of the shift in the field of comparative education in China since 1970s.We should take the study of comparative in cultural view, communicate with each other equally through understanding, accomplish the discourse system to show the cultural self—consciousness.

KeyWords:Paradigm Shift;Multiculture;Understanding;Cultural self-consciousness

“范式”這一概念最初由庫恩于1968年提出,指的是自然科學所賴以運作的理論基礎和實踐規范,是從事某一科學的科學家共同體所共同遵從的世界觀和行為方式。范式在一定程度上制約著特定的科學家共同體,協調他們對世界的看法以及他們的行為方式。擁有不同的范式的人雖然“都看這個世界,看同一個東西,這個東西也沒有變化,但是由于在不同的相互關系中看這些東西,所看到的卻是不一樣的”。

在比較教育的研究過程中,隨著時代的發展和社會的進步,比較教育學者這一科學共同體對于比較教育中問題的關注和理解也在發生著變化。八十年代隨著改革開放的進行,國家現代化的需要,使研究外國教育變得刻不容緩。我國的比較教育在這以后取得了突飛猛進的發展,國際交流與合作也漸漸頻繁。通過對這一時期以來比較教育的研究中體現出的不同范式的分析,會讓我們對比較教育的視野和方法論的變化原因有個更深入地了解。

一、比較教育研究中的范式轉變

范式的轉變主要體現在關注主題的改變,本文通過研究主題的變化來研討范式的變化。研究主題,作為研究的主要內容或是共同體關注的核心話題,折射著研究人員的興趣所在,反映了人們對其研究對象的知性認識。主題的變化發映了人們對研究對象認識的發展和變遷。通過揭示主題變化的軌跡,在一定程度上可以促進對研究自身發展的準確把握。

第一階段,從20世紀70年代末到80年代初,比較教育主要是對發達國家教育體制和改革經驗的描述性研究,以分析這些國家的教育制度為出發點,運用的方法主要是文獻法。比如,由王承緒、朱勃、顧明遠主編的新中國第一部《比較教育》教材,在總結國外適用比較教育教材的基礎上,采取國別研究與專題比較相結合的體系。書中提出:“比較教育是用比較分析的方法,研究當代外國教育的理論和實踐,找出教育發展的共同規律和發展趨勢,以作為改革本國教育的借鑒。”

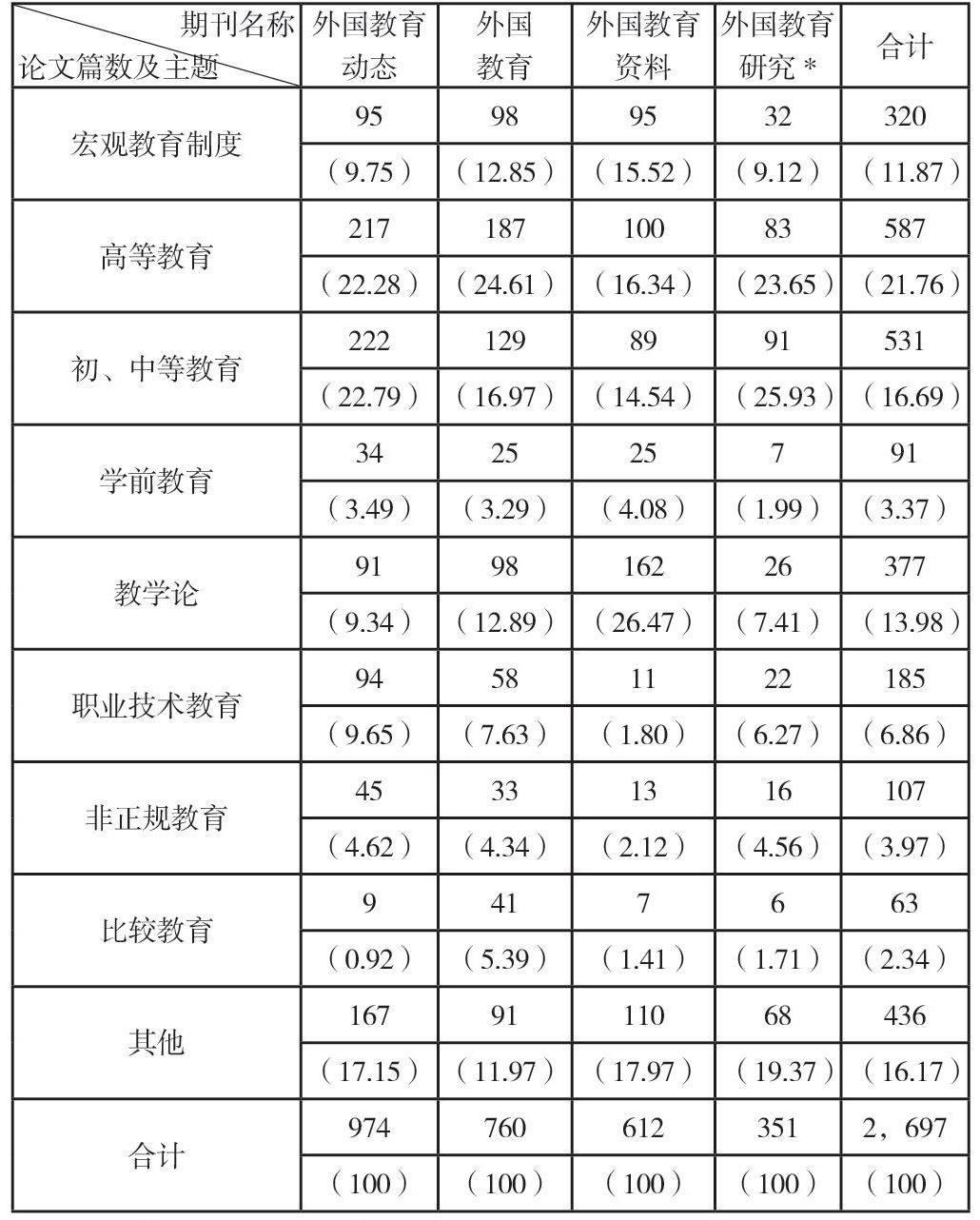

第二階段,從20世紀80年代初到90年代,開始結合中國自己的實際,對發展中國家進行了有深度的、范圍寬廣的專題研究。就區域研究而言,己經邁出多元化的步伐,更多的發展中國家進入比較教育的研究視野;就問題研究而言,開始關注國際教育的問題、全球教育問題,如人口教育、環境教育、婦女教育、多元文化教育等。據陳述清就我國四種主要比較教育期刊____《外國教育動態》、《外國教育》、《外國教育資料》和《外國教育研究》于1979年至1989年十年間所登載論文按主題進行分類如下表:

注*《外國教育研究》于1983年創刊,1986年數據缺

這一階段從研究對象上來說,主要是對不同國家教育制度的比較;另一方面,多學科的運用是世界比較教育的發展趨勢,但這一特點在我國的比較教育中未得到很好的體現和落實。

第三階段,從90年代以來,比較教育研究更多地采用了意識形態文化和社會文化的視角開始探討發達國家和發展中國家的教育,以達到對教育發展基礎的全面理解。“一言以蔽之,比較教育是國際(跨文化、民族間)教育交流的論壇。”也就是說,比較教育的目的是幫助理解和促進國內的教育發展和改革,教育規律的闡明只是目標之一。不像其它教育科學和其分支學科,比較教育并不打算在國內教育現象的基礎上闡明教育規律,而是以跨國和多層次跨文化視角來說明教育規律。

隨著研究主題的多元化,方法上開始出現多元化的趨勢,多元文化主義、文化人類學、人種志和質的研究等方法開始為比較教育學者使用,反映出比較教育學者從宏觀角度的制度研究轉至微觀角度的個人研究。向蓓莉認為,多元文化“肯定了普遍主義對真理存在的認同,認為世界是可知的,客觀真理并不因為人們認識的局限性而陷入虛無。但是,由于各文化對人類價值觀存在不同標準,因此認識是可以多元存在的”。顧明遠教授認為,“進行文化研究是很困難的一件事。最好是采用文化人類學的方法,到當地去生活一段較長的時間。正像薩德勒曾經說過的,不能只注意一個國家的有形有色的建筑物和教師與學生,還要走上街頭,深入民間家庭,去發現無形的精神力量。”

教育問題的性質分析

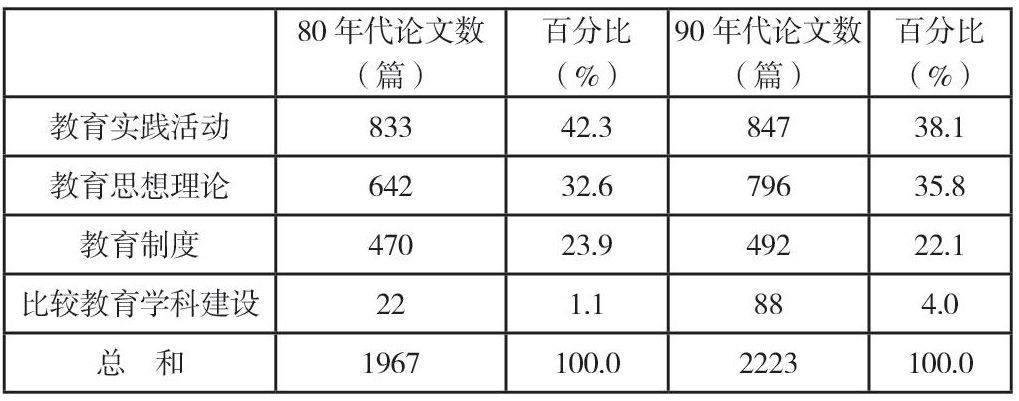

根據延建林對1980-1999期間在《外國教育研究》、《比較教育研究》、《外國教育資料》發表的4199篇學術論文進行的統計分析可以看出,教育實踐活動的文章在80、90年代中國比較教育研究占主導地位。但是,90年代對教育實踐的關注開始超過對教育思想理論的研究。而且,比較教育學者對于自身的學科建設的關注也體現出很大的變化,從80年代的22篇到90年代的88篇。

二、比較教育研究中范式轉換的原因探析

(一) 哲學觀念的轉變:從實證主義到質性研究

我國比較教育學者在具體研究的范式上,受西方比較教育學者的影響很大。在西方,由于自然科學取得成就,本世紀五六十年代,西方的比較教育學者主張用科學方式收集教育資料,并先設定命題,用實驗證明開展比較研究,引出社會和學校之間的因果關系,即實證主義的研究方法。實證主義認為社會科學家的研究結果可以用平行于自然科學的方式來表述,即通過對概念之間數量之間變化關系的研究,表達為定律或規律性的一般化陳述,強調的是定量的研究。代表人物如安德森、貝雷迪、諾亞和艾克斯坦等。

實證主義強調科學是價值中立的, 社會現象是一種客觀存在,不受主觀價值影響,不受知識、理論過濾。實證主義不僅可以用來探索自然世界的奧秘,也可以用來認識社會,發現社會發展的規律。然而,到了70年代,人們看到由先前的研究導出的政策未能獲得預期的結果,人們對比較教育中的實證主義觀點提出了挑戰,開始尋求新的研究方法,解釋學中的方法開始受到人們關注。解釋學的泰斗狄爾泰建議用“理解”來代替自然科學的因果解說方法,使人文世界變得可知。而要達到目的,就必須為認識歷史找到科學的認識論和方法論的基礎。在他看來,釋義學正好可以為人文科學奠定這樣的基礎。

現代解釋學是以理解為核心的哲學,“理解不應被認為是一個人主體性的行動,而是將自己置于一個傳統的過程中,在這個過程中過去和限制不斷融合。”[8]這種理解揭示的是現實中的價值性、歷史性和社會性。通過理解和解釋,研究者把握對人文世界的意義,達到研究者的主觀世界和文本所提供的“視域融合”。在此觀念的指導下,質性研究方法開始流行。

質性研究方法秉承自然主義對自然研究情境的追求、解釋學對主體間理解性交流的鐘情,是“以研究者本人為研究工具,在自然情景下采用多種材料收集方法對社會現象進行整體性研究,使用歸納法分析資料、形成理論,通過與研究對象互動對其行為意義建構獲得解釋性理解的一種活動。”質的研究方法的運用標志著比較教育學者越來越關注微觀層面的教育現象,如個別學校、社區和少數人群的教育問題等。質性研究方法肯定了不同民族國家教育現象差異性的合理存在,也肯定了比較教育自身研究范式的文化多元化,其意義不僅在于對某一具體文化背景中的教育問題進行深度研究,尋找恰當的解決方案,還能防止直接搬用特定異文化條件下產生的平面化方案,即用單一理論文本解釋不同地域的教育現象。

(二) 多元文化中文化自覺

教育原本就是人類社會中一種重要的社會現象,“在一般意義上使用兩個術語,抽象地說,‘教育本質上就是一種文化現象。‘文化一詞則有意地用來表示代代相傳的創造性成就、目標和觀念。”比較教育關注的是不同文化傳統中的教育現象,無論運用什么樣的研究范式,“文化”都是不能脫離的基本領域。

由全球教育化進程來看,其中的后殖民特征十分明顯,我們看到的是第三世界國家教育的更加西化,非西方的文化傳統從主流教育中的消失。學習西方文化對研究了解西方教育和西方教育的影響是必要的;同樣,學習我們本民族文化對研究西方教育和西方的影響也是必要的,而后者正是我們所欠缺的。因此,文化上的自覺對于保持民族文化具有重要意義。在此基礎上,理解和闡釋人類文化及其多樣性最為關鍵的就是“我們如何交往”。在交往中保持文化的獨立性就成為比較教育研究學者的重要使命。

比較教育所使用的話語體系屬于西方社會的話語體系,因而第三世界國家是在用西方的話語體系表述本土的教育。這種表述應體現出自己文化的同一性,而不是西方概念話語的重復;同時,這種表述,應體現出獨立思想精神和批判態度,是在不同的教育話語體系跨文化語境的對話中不斷建立和發展起來的,是本土社會教育話語再生產過程的一部分。正如洪堡所說,這是在建立一種新的平衡,一種由于曾經的殖民和現實的殖民而遭受了并正在遭受破壞的話語體系的平衡。

參考文獻:

[1]托馬斯·庫恩.必要的張力[M].北京大學出版社.2004.284.

[2]王承緒、朱勃、顧明遠主編.比較教育[M].人民教育出版社.1983.17.

[3]顧明遠、薛理銀.比較教育導論___教育與國家發展[M].人民教育出版社.1998.15.

[4]Shu Ching Chen, Research Trends in Mainland Chinese Comparative Educationm, Comparative Education Review, Vol, 38, No. 2 May. 1994. p.235.

[5]向蓓莉.比較教育學的價值判斷與研究范式.多元文化主義視角[M].載比較教育研究[M].20013期.

[6]顧明遠.文化教育與比較研究[M].載比較教育研究[M].20044 期.

[7]延建林.80、90代中國比較教育研究主題的演變[J].載比較教育研究.2002,4.

[8]伽達默爾.真理與方法[M].英文版.紐約1975.258.

[9]陳向明.質的研究方法與社會科學研究[M].教育科學出版社.2000.12.

[10]霍爾斯.文化與教育.比較研究的文化主義方法[M].趙中建、顧建民選編.人民教育出版社.1994.219.

[11]麥克爾·卡里瑟斯.我們為什么有文化---闡釋人類學和社會多樣性[M].陳豐譯.遼寧教育出版社和牛津大學出版社.1998。

作者簡介:王鵬輝(1971-),男,甘肅天水人,天水師范學院教育學院講師。