馬思聰小提琴曲《述異》演奏中的幾點建議

陳立新

【摘要】文章以馬思聰小提琴組曲《西藏音詩》中第一樂章《述異》為研究對象,就作品的整體結構等方面藝術特點進行分析之后,結合自己出版發行的錄音版本,從演奏中的樂句連接、復雜音型中重點音的突出、弓法的合理運用等方面找到了不足之處,并提出了新的處理方法和建議。

【關鍵詞】馬思聰;小提琴曲;《述異》;音樂分析;樂句連接;復雜音型;弓法

馬思聰作為“中國小提琴第一人”,1941年創作的組曲《西藏音詩》是他小提琴音樂創作的代表作之一。這部作品由《述異》《喇嘛寺院》《劍舞》三首曲目組成,具有較為濃厚的西藏少數民族音樂風格。組曲中的第一首《述異》在音樂情感表達上對比較為明顯,具有鮮明獨特的音樂語言和音樂魅力。

筆者以《述異》這首作品為研究對象有三個原因:第一,《西藏音詩》這部小提琴組曲是馬思聰小提琴音樂創作中的典型作品之一,充分表現了西藏少數民族狂野與淳樸的風土人情,它是獨特的;第二,《述異》這首樂曲中前后兩部分的音樂意境對比鮮明,馬思聰運用其獨特的創作手法,將藏民異樣的風俗表現得淋漓盡致,筆者認為值得去安靜地聆聽和探究;第三,筆者早期對《述異》這首曲目進行過錄制,從當時的錄音版本中找到了可改善之處,并且在文中提出了一些演奏中的建議。

本文希望通過對《述異》的作品分析,讓讀者進一步了解馬思聰在創作中的一些獨特之處,經過對作品整體結構的分析之后,筆者從自己演奏的《述異》版本中發現問題,并且闡述個人在演奏方面的一些建議和方法,達到對這首小提琴作品在音樂上的更好表現。

一、整體結構及特點

小提琴曲《述異》采用了典型的復三部曲式結構,即A-B-A。A部為一個并列的單三部曲式結構,首先呈示了樂曲的音樂主題,其中包含了a材料、b材料和c材料,a、b材料都輕松、歡快,在材料發展過程中b材料比a材料略顯更加愉悅的情緒,C段運用c材料的發展將音樂表現得最為開闊,整個A部的調式調性都在G宮上進行;B部為三聲中部,由材料d發展組成,旋律舒緩、柔美,在C宮上呈示,與A部歡快的主題形象以及調式調性形成明顯對比;A部減縮再現A部,調式調性回到G宮,并將B段后的連接素材加以發展,疊入結尾。樂曲開頭一段大篇幅的引子具有典型西方華彩樂段的創作手法,全曲清晰體現出西洋作曲技法中三部性結構的內在規律(呈示一對比一再現),樂曲曲式結構的“西洋化”與音樂主題的“東方化”巧妙融合是《述異》這首小提琴曲的重要藝術特征,也充分體現了馬思聰創作上“中西結合”的特點。

曲式結構如下:

G宮:

二.(《述異》在演奏中的幾點建議

不同年代、不同時期,演奏者對作品都會有不同的理解和感悟,通過對自己錄音版本的反復聆聽,對自己在演奏方面的提高有著很重要的作用。演奏者可以從中尋找問題、發現問題,隨之加以改善或做出一些更合理的處理方法。筆者通過對自己錄音版本的演奏分析,從中發現一些值得改善之處,在這里與大家一起探討和深究,來達到對《述異》這首樂曲更加貼切的表現。

(一)樂句之間的連接

這里筆者主要強調的是兩樂句之間的過渡或連接音型與后一樂句第一拍之間的連接。作曲家這種樂句之間的連接在樂曲引子部分大量的出現,表現急切述說的情感。以8-9小節、20-21小節為例,錄音中的演奏在8小節最后的18連音結尾處做了一點漸慢的處理,與第9小節第一個音A之間有一個小小的喘息(見譜例1中標記)。筆者認為第8小節7連音+7連音+18連音這一連接組合,演奏時不做尾部漸慢的處理應該更恰當一些,一口氣過渡到第9小節第一拍的A音上站住,使樂句能夠更為連貫和完整的表現(見譜例2中標記)。

與此同時,第20-21小節也存在著銜接的處理,錄音中第20小節最后一拍與21小節第一拍的演奏之間筆者雖然沒有像之前8-9小節一樣做漸慢處理,但是卻用收束換氣的音樂語言來處理連接部位(見譜例3中標記),經過反復推敲,筆者認為這一處理方式同樣也略顯不妥,影響了音樂旋律走向的進行和樂句的完整度。應該同樣用連貫、順暢、一氣呵成的演奏來處理,演奏時弓子不應離弦(見譜例4中標記)。

以上這種樂句連接在引子部分還有很多同樣的地方,例如21-22小節、22-23小節、23-24小節等等,都是一些復雜音型節奏與重要音的連接,在這里就不一一舉例說明。

(二)復雜音型演奏中重點音的突出

這里的復雜音型主要體現在樂曲引子部分中,以22-23小節為例。兩個小節中每小節分別有兩組8連音的記譜,錄音中此處的演奏速度較快,音符交代得略微著急,給人感覺不夠清晰、豁亮(見譜例5中標記)。筆者認為對于曲目中類似于22-23小節這種8連音組合的演奏,還可以有更合適的處理辦法。將音符劃分為四個音一組,每組的第一個音稍加重音來突出(見譜例6中標記),這樣在聽覺上會更有條理和邏輯性,從而可以改善錄音中音色渾濁不清晰的問題。

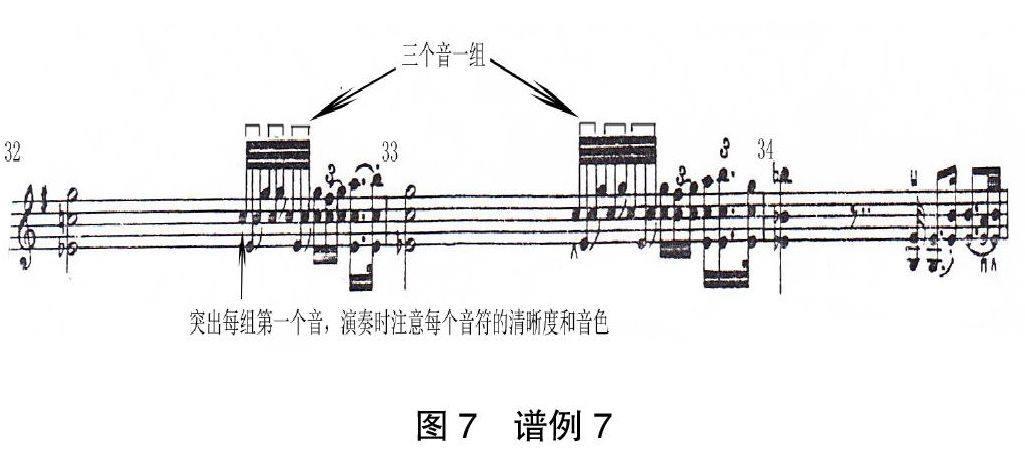

與此相似的還有9連音的演奏,以32-33小節為例(見譜例7)。錄音中9連音的演奏也與之前8連音一樣,音符交代不夠清楚,聽覺上表現出很渾濁的狀態,雖然這里是p的力度標記,但是在演奏中筆者認為每一個音符仍然要有清晰的發音和共鳴。所以改善的方法與前面8連音相同,將9連音的音符劃分為三個音一組,形成3+3+3=9這一組合形式,在演奏中稍突出每組的第一個音,因為9個音符要在一拍之內完成演奏,所以要盡量保證每個音符發音的清晰度,避免錄音中渾濁的音色出現。

當然,在樂曲中也不是所有復雜的音型都要這樣處理,引子部分第35小節六連音的演奏就不能分組突出重點音符,這里第二拍和第四拍的六連音就是一個過渡音型,要安靜、平穩、連貫地過渡到35小節第三拍以及36小節的第一拍和弦(見譜例8中標記)。

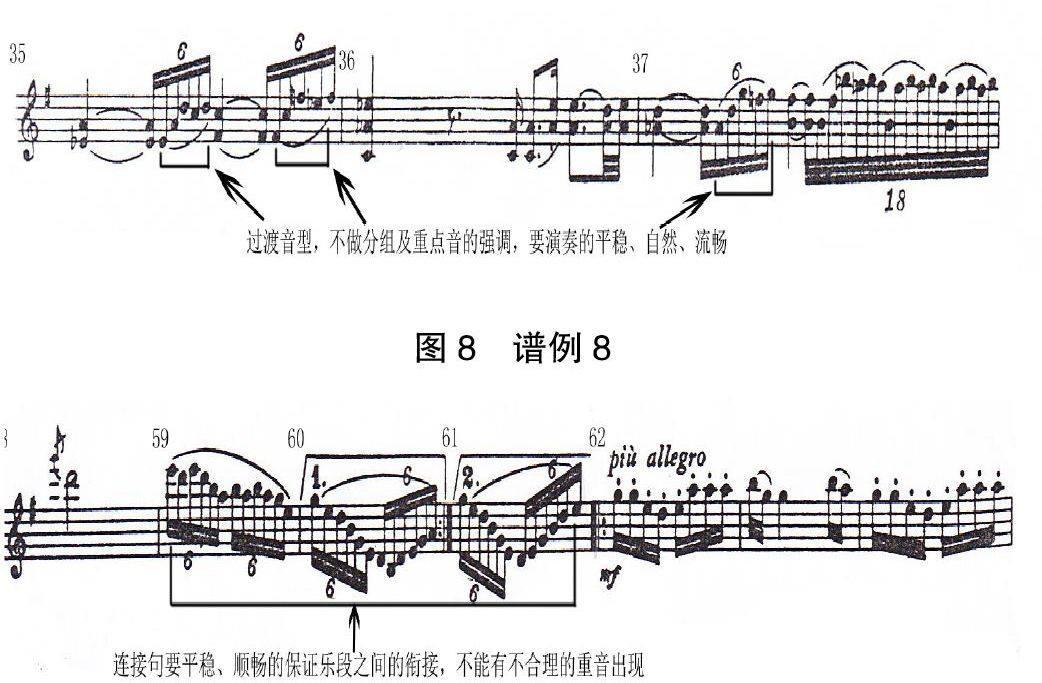

進入主題部分之后,作曲家也運用了六連音節奏型來作為每個樂段的連接,如:59、60、61小節;102小節;123、124、125小節,這些地方的6連音在演奏的過程中都不需要分組演奏的劃分處理方法,它們的作用就是順暢地保障樂段之間的銜接,只要按照譜面節奏節拍,隨著樂曲旋律的律動來做合理演奏就可以了,不用過多刻意地去表達什么情感,這里以59、60、61小節為例(見譜例9中標記)。

以上譜例8、9中的演奏處理,與筆者在錄音版本中的演奏處理是一致的。之所以在這里單獨提出,是因為要與譜例6、7做出區分,以免誤導讀者對文章意圖的理解。

(三)弓法的運用

小提琴演奏中弓法的劃分和運用在對作品藝術特點的表現上起著較為重要的作用,樂曲中正確的弓法要貼合旋律走向以及樂句的劃分。在這個勇于創新的年代,許多演奏家都習慣于自己的一套弓法劃分規律,畢竟原譜標記的弓法不一定適合每位演奏家在演奏中的需求和發揮,當然前提是要在不影響作曲家創作初衷的情況下來進行。

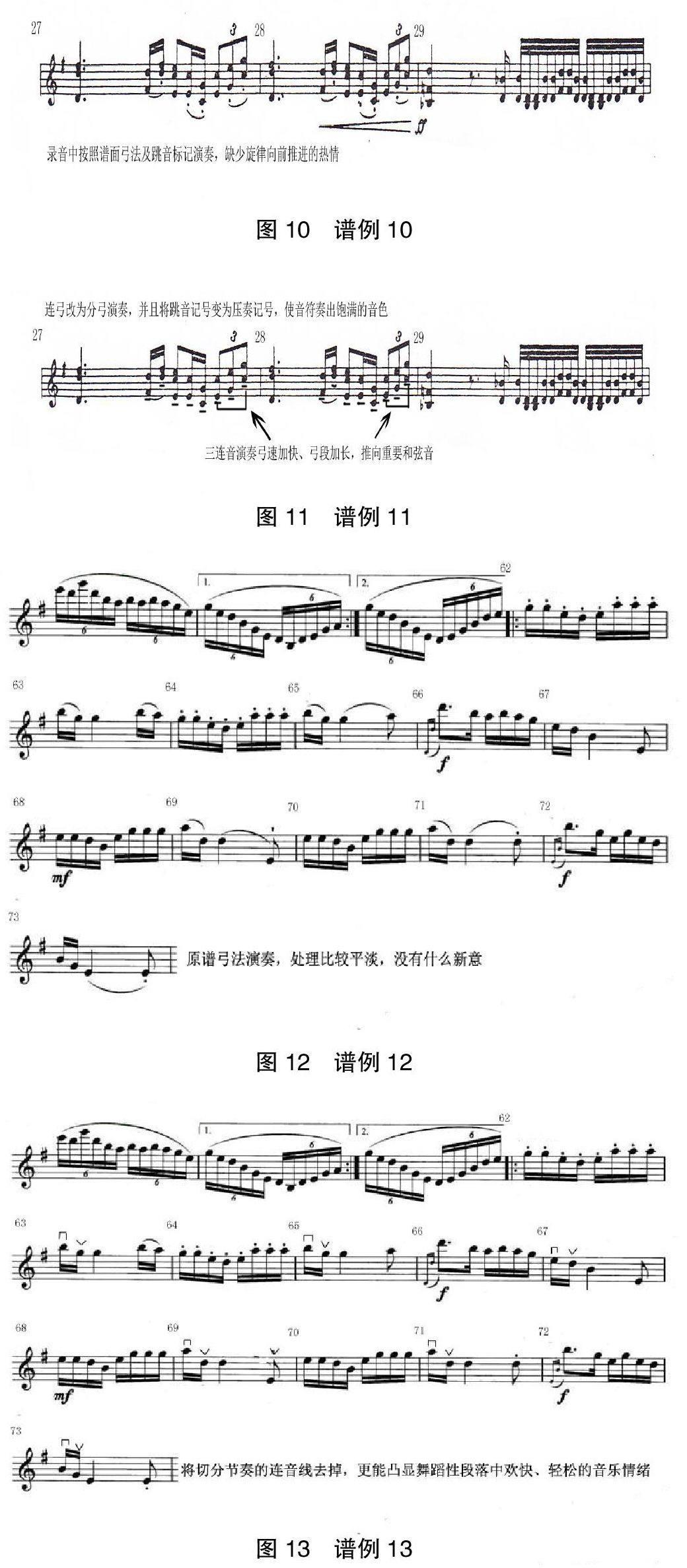

《述異》引子部分中27、28小節筆者錄音中是按照原譜弓法演奏的,現在再聽錄音覺得這個地方的處理太過草率,沒有充分地運用弓段和弓速來起到推動旋律向前發展的作用,筆者認為是弓法和跳音標記所引起的問題(見譜例10中標記),所以在此對27、28小節做出了新的演奏處理建議供大家參考。筆者將兩個小節中三、四拍的連線去掉,改為分弓演奏,并且把跳音標記“.”改為壓奏記號“一”(表示加大運弓的壓力,將該音符演奏的飽滿而充分),每個音符還要有頓音的感覺,第四拍的三連音演奏弓速要加快、弓段加長,推向之后旋律的一個又一個重要的和弦(見譜例11中標記)。筆者認為這樣的處理相比錄音中的更積極和張揚,能更好地體現藏民粗曠、耿直的性格。

作品主題部分62—73小節中切分節奏小節(63、65、69、71、73小節)錄音都是嚴格按照譜面弓法演奏的,音樂表現略顯柔美,應該有更好的處理方法可以將這一段落中藏民舞蹈場景表現得活靈活現。筆者試著將上面所說的切分節奏小節除了63小節第二個連音線保留之外,其他的所有連音線都去掉來演奏,發現這樣更能突出舞蹈性段落的跳躍感和輕松、歡快的聚會場面。

從以上分析的兩個實例中不難看出,弓法的改變大大提高了音樂的表現力,一個粗曠、豪放(譜例12);一個輕巧、愉悅(譜例13),剛好充分地體現出《述異》這首作品中藏文化的神秘色彩和藏民的淳樸、樂觀的心態。

綜上所述,一個演奏者如果想很好地表現樂曲內涵,必須從練習中的點點滴滴做起,每個樂句的連接、每個弓法的推敲都起到非常重要的作用。而且筆者認為每一位演奏者在平時的練習或演奏時應該將自己的演奏進行錄音,從自己的錄音中能夠非常容易找到不足之處或是值得改進的地方。

三、結論

本文通過對《述異》的樂曲分析以及在演奏中的一些建議,筆者認為:

《述異》是一個中西方文化相結合的產物,馬思聰將西方作曲技法與東方神秘的藏文化(曲目中藏族民間音樂曲調)完美交融在一起,這一音樂特征也是他作品創作中的重要特點。

筆者在不影響作曲家創作意圖的前提下做出了一些弓法、技法標記等方面的改變,與原譜不同。在這里要提出的是,每位演奏家都有自己對樂曲分析、理解和表達的方式,只要不偏離方向,筆者認為適當的改動不是不可以。在這一點上正在學習中的演奏者要尤為注意,不能刻意去模仿演奏家的錄音,首先還是要扎扎實實地做好原譜面的工作。

總之,筆者在自己出版的錄音中發現了早年間演奏上的稚嫩之處(樂句的劃分、運弓技巧的運用、句(段)之間換氣的處理等方面),早年間的演奏極力追求技巧的華麗和灑脫,而失去了本來音符的飽滿音色表現,隨著年齡的增長,對作品的理性和感情認識都提高了許多,此時才發現之前演奏處理中許多不合理之處,現在筆者在本文中提出并改進,希望廣大讀者通過對本文的閱讀,可以對馬思聰音樂創作有更加深刻的了解和認識,并且能夠幫助小提琴演奏者客觀、準確地分析和演奏《述異》。

參考文獻

[1]樊祖蔭.馬思聰晚期小提琴作品中的和聲技法——以四部小提琴曲為例[J].中央音樂學院學報,2003,(12).

[2]梁茂春.論馬思聰音樂創作的歷史貢獻[J].中國音樂學(季刊),1989,(3).

[3]梁茂春.馬思聰的小提琴組曲《西藏音詩》[J].中央音樂學院學報,1986,(4).

[4]李淑琴.馬思聰創作道路的確立及相關背景[J].中央音樂學院學報,2000,(2).

[5]蘇夏.論馬思聰的器樂套曲音樂[J].音樂研究,1985,(3).

[6]蘇夏.論馬思聰的音樂創作(上)[J].中央音樂學院學報,1985,(1).

[7]蘇夏.論馬思聰的音樂創作(下)[J].中央音樂學院學報,1985,(2).

[8]楊儒懷.馬思聰小提琴作品的創作研究(I)[J].中央音樂學院學報,1993,(3).

[9]楊儒懷.馬思聰小提琴作品的創作研究(Ⅱ)[J].中央音樂學院學報,1993,(4).

[10]楊儒懷.馬思聰小提琴作品的創作研究(Ⅲ)[J].中央音樂學院學報,1994,(1).

[11]楊儒懷.馬思聰小提琴作品的創作研究(Ⅳ)[J].中央音樂學院學報,1994,(2).

[12]楊寶智.馬思聰與小提琴藝術[J].中央音樂學院學報,1994.(4).