全媒體時代主流媒體發展實踐與創新

摘要:2020年7月,華寧陶專場云展會在云南日報報業集團旗下的“云上文化云”APP上線,其通過春城晚報傳媒矩陣、“云上文化云”傳播渠道進行推廣。這是首次以線上展會的形態,從多個宣傳渠道、多種推廣模式、多個數據維度,對華寧縣文化產業進行傳播的實踐。“云上文化云”APP上線試運營,充分展示了主流媒體在新媒體建設道路上的努力探索,是傳統媒體向新媒體轉變并走向市場的一次有益嘗試,體現出了媒體自身建設的轉型蝶變。

關鍵詞:“云上文化云”;媒體傳播;主流媒體;內容創新;融合發展

中圖分類號:F713.83 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8883(2021)10-0254-03

一、引言

當前,媒體融合發展,媒介生態實際上已經發生了不小的變化,移動端更是轉型的重要陣地。

“云上文化云”是云南日報報業集團、云南報業傳媒(集團)有限公司對標“文化強國”建設、搶抓“數字云南”發展機遇、發展云南數字文化產業的重要平臺,運用5G、大數據、區塊鏈、人工智能等技術,通過建設一個核心平臺+ N個功能平臺,實現服務宣傳文化、公共文化、文化產業等需求,形成全省統籌管理,政府、企業、個人互聯互通的平臺。“云上文化云”的實施成為傳統媒體平臺轉型發展的一次成功實踐:必須以數據引領,強化內容建設,緊抓用戶需求,探索出符合媒體大勢、傳播規律、職能定位的路子。

而由華寧縣文化和旅游局、華寧縣陶瓷文化產業服務中心、云南華寧陶品牌運營有限責任公司主辦,云南開屏信息技術有限責任公司承辦,華寧縣陶瓷協會24家陶企業協辦的華寧陶專場云展會將在“云上文化云”APP上開展。“云上文化云”試運營華寧陶專場云展會,走出了一條“數據優先、內容為王、客戶至上”的成功路子,也是對媒體背景的信息技術自身建設的轉型蝶變和深度融合發展效果的一次檢驗。

二、數據優先,改善產品傳播方式

“云上文化云”旨在助推云南省文化事業和文化產業跨越發展,有效整合云南省文化政策、資金、資源等要素,打通各文化產業鏈渠道并使其有效對接,為云南省文化事業和文化產業提供優質高效的成長與發展。活動期間,數據傳播為“云上文化云”提供了新動能,促進了信息的傳播,對華寧陶專場云展會向網絡化、電商化轉變發揮了巨大優勢。活動中,云南日報報業集團提供宣傳渠道,旗下云南開屏信息技術有限公司提供了研發、結算、運營、推廣、設計、策劃的支持。

截至2020年7月31日,活動通過線上展會的形態,以多個宣傳渠道、多種推廣模式、多個數據維度進行文化產業的傳播,將媒體資源、社會力量與客戶需求相結合,實現了數據優先,有效改善了產品信息傳播方式。

(一)商家和商品接入數據

活動開始前,通過對接相應的展品、商家,保證線上展會正常實施。活動期間,后臺接入商品線上展品共224個品類,所有產品合計1000余件。其中,9.9元的秒殺提供了6款,合計40件產品;19.9元的秒殺提供了12款,合計120件產品;競買活動提供了9款,合計19件產品。

(二)傳媒矩陣推廣數據

活動期間,春城晚報微博話題閱讀183.6萬次;“云上文化云”APP以及云展會H5界面放置了直播入口,同時微博、微信、客戶端也發布了引流文章。

從地域看,如深圳舉辦“2020智慧校園云展會”“2020深圳國際智能制造產業成果(線上)交易會”。從行業看,互聯網發起線上展會也較多,如百度首屆線上婚博會,以及由深圳新泉信息科技有限公司策展、海爾戰略合作的“2020智慧生活云展會”等,這些線上展會的實施為華寧陶專場云展會提供了經驗。因此,主流媒體必須將給“讀者”看什么的觀念,轉變為“用戶”需要什么的觀念。這時,大數據平臺便能發揮出優勢,很好地提供用戶偏好分析,從而對內容生產、內容傳播形成參考意見。

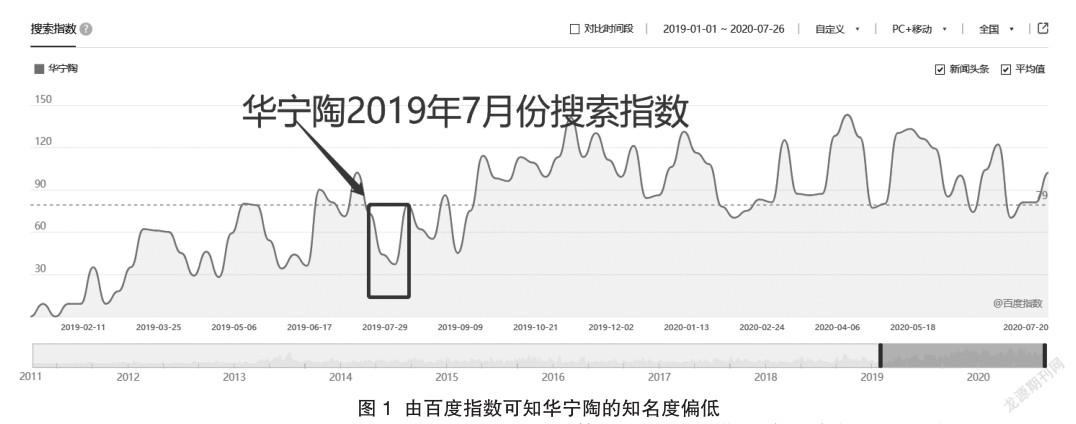

事實證明,選擇大數據分析引導試運營華寧陶專場不失為一次明智的選擇。從客觀上看,在全國范圍內,華寧陶的知名度偏低。由百度指數可知,華寧陶在2019年初至2019年年中,搜索指數均在平均值之下(見圖1)。但大數據的運用可彌補這一缺陷,通過大數據運營以及玉溪華寧方的發力,可及時查看線上運營的影響力度。展會為參展商提供線上“直播+會展”的B2C商務展示和互動平臺,觀眾能夠隨時隨地無限回放云展會上的各項信息。顯而易見,大數據在整個展會的新聞生產發布中起著至關重要的作用。

三、內容創新,提升產品傳播時效

在融媒體傳播時代,融合是關鍵,必須發揮移動互聯網的便利性,傳統媒體傳播鏈條中常常提到的“內容”“渠道”“受眾”這三個要素已悄然發生了改變,媒體和技術體系其實是共生的,能夠起到互相支撐的作用[1]。媒體應該從給“讀者”看什么轉變為關注“用戶”需要什么,所以內容生產應緊跟時代進行創新,依靠技術體系的支撐提升傳播時效,優化傳播方式及傳播效果。

如何在信息服務和內容數據服務的互動轉換中實現增值服務是問題的關鍵。一方面,技術體系需要支撐內容生產的變化,有效對用戶進行偏好分析;另一方面,發揮輿論導向作用,挖掘信息服務價值,賦能產品宣傳戰略,是互聯網時代提升傳播時效的有效方式。基于此,必須在三個方面下足功夫。

(一)建立新渠道,用優質內容吸引客戶

多渠道的媒體傳播是吸引客戶的關鍵,在傳播技術迅速變革,并推動傳播方式和媒體環境不斷更新的趨勢下,媒體和技術體系的共生效果進一步放大,這不是跟風幾個技術項目就能完成的,而是創新生產力的重要支撐[2]。

“云上文化云”經過對華寧陶直播帶貨的分析,確定了本次線上展會的主要形式:線上和線下相結合。線上展示介紹展品,打通商家入駐和購買消費渠道,在華寧本地設立直播間;同時深入線下,探尋華寧碗窯村和龍窯,進一步豐富直播內容,不僅有直播帶貨,還有對當地文化和旅游方面的推廣。

“云上文化云”運用技術創新,精選云南文產特色商品,累積商戶資源簽約常駐平臺,帶動云南文創的品牌傳播。除電商交易的基本功能,還加入直播帶貨、競買撿漏模塊,增強消費者的黏性,多渠道的品牌傳播,不僅提升了平臺的吸引力,而且加強了對商城主播的培養,為云南省電商直播儲備了人才。

(二)順勢而為,提供產品技術服務

媒體融合不僅僅是新老傳播渠道的融合,更是先進技術和內容優勢的共融,也是互聯網思維主導的體現。就這次華寧陶的專場云展會來看,由于準備充分,“云上文化云”早已蓄勢待發,其為多個大型展會提供產品、運營和技術服務,不斷拓展線上展會服務能力的邊界和縱深。

目前,云南省的文化活動較多,有各類大中小型的線下展會開展,如博覽會、交易會、展覽等等,這些展會主要以傳統的方式呈現,對線下場地的依賴性強,但卻沒有一個專業的線上平臺進行集合展示。“云上文化云”是一個涉及全省文化服務、文化交流、文化貿易的數字大平臺,具有意識形態陣地建設和文化傳播的功能,包括新品孵化、設計賦能、營銷加持、內容運營。眼下,“云上文化云”正逐步發展成具有自我造血功能的數字化平臺,云南日報報業集團將逐步整合內部資源、資金和技術力量,加快推進平臺的建設和運營,快出成果,出好成果,為全省乃至更大范圍內的客戶提供便利。

云南日報報業集團及其子公司云南開屏信息技術有限責任公司,負責開發建設并運營“云上文化云”項目,在意識形態陣地建設、資源整合能力、數字科技核心技術能力,以及具體數字化項目運營等方面都具有一定優勢。優勢內容與先進技術的相互融合,為產品內容提供了良好的技術服務,使云南省展會數據的收集、運用、分析更加清晰,為云南文化產業發展提供市場前景預期、人群畫像消費力分析以及政策類決策依據,探索了云南省展會經濟的新模式,具有示范引領作用。華寧陶專場云展會的成功實踐證明,在優質的產品技術服務的支持下,云南文化云將承接更多、大型的展會,成為能夠承接全省乃至全國,以及東南亞地區的文化類展會平臺。

(三)勇于實踐,搭建合作平臺

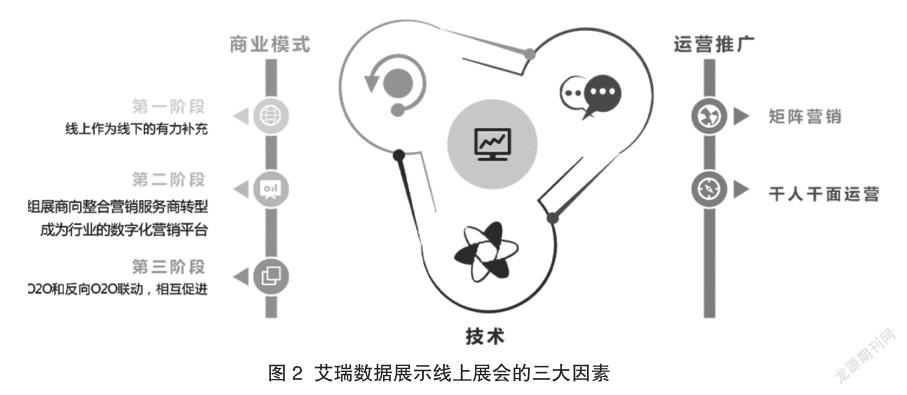

為了承辦更大的展會和搭建更大的平臺,可將此次華寧陶專場云展會視為一次實戰演練。“云上文化云”聯合華寧縣文化和旅游局,在商家入駐、商品數據收集、H5展品頁面、小程序展品展示、購買流程、線下直播推流、推廣渠道分發、線上活動力度、技術后臺開發等商業模式、運營推廣、技術的細分領域進行廣泛測試。測試線上平臺承接展會的能力顯示,云南開屏信息技術有限責任公司提供的技術支撐,將成為今后展會交易的新引擎。“云上文化云”不斷拓展線上展會服務能力,通過運營推廣、商業模式和技術支持三大因素,形成展會交易新的增長模式(見圖2)。

四、技術創新,鍛造媒體傳播效能

近幾年,用戶移動端成為互聯網巨頭必爭之地,人們獲取信息的方式、渠道、數量都呈幾何級數增長,有價值內容的優勢進一步體現,并且由生產向消費轉移。這反而讓媒體在傳播效能市場化上找到了發力點。

數字化發展速度的加快,使線上云展會成為趨勢。突如其來的疫情大大加快了會展行業的數字化步伐,線上云展會將成為會展業的新常態。商務部辦公廳印發的《關于創新展會服務模式,培育展覽業發展新動能有關工作的通知》要求,積極引導、動員和扶持企業舉辦線上展會,充分運用5G、云計算、人工智能、VR、AR、大數據分析等現代信息技術手段舉辦云展會。“云上文化云”此次幫助華寧陶舉辦云展會活動是一次成功的生動實踐。活動期間,為了提高“云上文化云”的影響力,獲得APP平臺的第一批種子用戶,直播、購買均在“云上文化云”APP上開展,同時分時段直播,通過推廣渠道引導用戶下載。

商家:“云上文化云”幫助華寧陶打開銷路。活動期間,線下直播鏡頭進入碗窯村,走入每個商家的店鋪進行宣傳。各商家熱情參與,積極為線上觀眾展示店內最有特色的華寧陶手工制品,并邀請主播參觀自家的燒陶產地。大家表示,“能在‘云上文化云’平臺首次上線展品,說明政府支持我們,同樣要感謝‘云上文化云’這個平臺,讓產品多了一條銷路”。

消費者:通過線上積極互動,認識到不一樣的華寧陶。在短短半個月的線上展會期間,消費者不僅在線選購華寧陶,了解了大師制作的精品,而且隨著主播一起進入有600余年歷史的碗窯村,見證了今日華寧陶的發展,對華寧陶的物和人多了一份牽掛和喜愛。

互動:讓華寧陶走進千家萬戶。首次做客直播間宣傳華寧陶的華寧縣文化和旅游局局長,與網友們熱情互動,還為大家介紹了碗窯村的歷史發展及自然資源情況,并講解了100多件華寧陶展品。直播結束后,不少人表示,活動拓寬了華寧陶的宣傳渠道和銷售渠道,有利于華寧陶走進百姓的生活。

媒體融合發展是未來的趨勢,傳統媒體只有回歸初心,不斷提高影響力和傳播力,并與技術體系共生共融,才能符合新時代的媒體發展規律,進而通過創新傳播方式,進一步探索媒體融合的發展方向,掌握媒體的話語權優勢。線上云展會華寧陶專場活動是一次有益的實踐,直播活動雖已圓滿結束,卻為今后活動的開展提供了經驗。同時,“云上文化云”與華寧縣文化和旅游局強強聯合,將不斷推出關于華寧陶系列、華寧縣旅游資源的文化宣傳活動。

五、結語

“云上文化云”活動以線上展會的形態,從多個宣傳渠道、多種推廣模式、多個數據維度傳播華寧縣文化產業,不僅提升了華寧陶的知名度,幫助華寧陶打開了銷路,而且成功鍛造了媒體傳播效能。未來要實現“把云展會打造成‘永不落幕的展會’、云南展會集散地,為全省16個州市打造‘特色館’,全面立體展示云南文化成果”的目標。同時,要使“云上文化云”最終立足云南,面向南亞、東南亞,助力云南對外開放,融入“一帶一路”倡議,服務共建“一帶一路”邁出成功的一步

參考文獻:

[1] 左志新.引領融媒科技 賦能媒體未來——人民日報媒體技術公司的實踐與探索[J].傳媒,2021(06):8.

[2] 朱靜雯,鄭琪,方愛華. 5G背景下文化產業的創新發展探析[J].出版廣角,2020(06):14-17.

作者簡介:尚耀東(1984—),男,云南大理人,本科,記者,研究方向:媒體與信息技術應用。