低場核磁共振技術結合化學計量學方法定性、定量檢測注水豬肉

蓋圣美,張中會,游佳偉,鄒玉峰,劉登勇,,*

(1.渤海大學食品科學與工程學院,遼寧省食品安全重點實驗室,生鮮農產品貯藏加工及安全控制技術國家地方聯合工程研究中心,遼寧 錦州 121013;2.江蘇省肉類生產與加工質量安全控制協同創新中心,江蘇 南京 210095)

豬肉作為一種傳統肉類食品,在肉及肉制品消費中一直占主體地位,其摻假、造假相關問題也一直受到廣大消費者的關注。豬肉摻假、造假的方法[1-2]可分為兩種:一種是以次充好,如用劣質豬肉冒充優質豬肉;另一種是通過非法手段增加豬肉的質量,如向豬肉中注水、注膠等。由于注水豬肉幾乎無需任何成本、獲利高且不存在任何技術門檻,在摻假、造假豬肉中較為常見。注水處理會使細胞內的營養成分流失,降低豬肉的食用價值,同時也加速了肉塊腐敗變質的速度[3]。

傳統的水分含量測定方法,如干燥法、蒸餾法、卡爾·費休法等,普遍存在操作繁瑣、測試時間長等特點。因此,急需一種快速、有效檢測水分含量的方法。目前可用于測定/預測水分含量的方法有微波法[4]、生物電阻抗法[5]、光譜成像技術,如近紅外光譜成像技術[6-7]、多光譜成像技術[8]、高光譜成像技術[9-12]、低場核磁共振技術[13-14]等。低場核磁共振技術與其他檢測方法相比不僅具有檢測速度快、對樣品無損傷、無需預處理、實時獲得數據等特點,同時還能反映肉與肉制品中水分子的存在形式及分布狀態[15-16]。

目前低場核磁共振技術在肉品領域的應用還多局限于對樣品的定性分析,在定量檢測方面如樣品中水分的定量檢測還相對較少。利用低場核磁共振技術所獲得的峰積分面積與樣品中所包含的氫質子數有關[17]。因此,可將峰面積的變化應用于樣品中水分含量的定量檢測。本實驗具體內容如下:1)利用低場核磁共振技術,研究注射不同比例去離子水對豬肉內部水分子弛豫特性的影響;2)探索水分含量與低場核磁共振技術水分子弛豫特性的關系,通過建立相關表達式,對未知樣品中的水分作出預測;3)對不同預測模型的預測結果進行評價,確定最優預測模型,并分析可能對預測結果產生影響的因素。

1 材料與方法

1.1 材料

豬肉背最長肌 遼寧錦州市大潤發超市。

1.2 儀器與設備

PQ001型低場核磁共振分析儀 上海紐邁電子科技有限公司。

1.3 方法

1.3.1 樣品處理

選擇10 條新鮮的豬肉背最長肌,剔除肌肉表面的脂肪和結締組織,沿肌肉走向垂直方向將每條最長肌分切成6 塊(6 cmh6 cmh4 cm)。對照組不做任何處理,實驗組分別按肉樣質量的5%、10%、15%、20%、25%注射去離子水。注水時每個樣品取9 個注水點,注水點與注水點間距2 cm,注水深度2 cm,使注水位點在樣品中均勻分布。注水完成后將肉樣于室溫條件下靜置30 min,使注射的水分在其中分布均勻。30 min之后用濾紙吸干肉樣表面水分,稱量質量,樣品質量相對于注水前增加的百分比,記為有效注水量。

1.3.2 注水豬肉水分子弛豫信息采集

用取樣器(內徑1.0 cm)取高度為1.5 cm左右的樣品(每個樣品精確稱量至0.000 1 g)于核磁管中,加塞后放入低場核磁設備磁體腔中采集T2弛豫信息。每個待測樣品重復測定3 次,取平均值作為其有效值。每個注水比例均設置5 個平行,重復以上實驗10 次,共獲取300 個樣品的水分弛豫信息。低場核磁共振技術測試參數[18]:重復采樣等待時間3.5 s;半回波時間150 μs;回波個數3 000;重復掃描次數16。

1.3.3 一元線性回歸(linear regression,LR)模型建立

稱取不同質量的去離子水于色譜瓶中,之后將色譜瓶放入核磁管,采集去離子水的T2弛豫信息。以去離子水質量為橫坐標,峰面積為縱坐標,建立去離子水質量與峰面積標準曲線。低場核磁共振技術測試參數:重復采樣等待時間15 000 ms;半回波時間800 μs;回波個數13 000;重復掃描次數16。

1.3.4 PLSR、MLR模型的建立

所有的豬肉樣品分為校準集、驗證集兩組,注水比例為0%、5%、15%、25%的樣品作為校準集,用來建立預測模型。注水比例10%、20%的樣品作為驗證集,用來評價預測模型的準確性。取校準集豬肉樣品的核磁數據作為自變量,水分含量作為因變量,用Unscrambler 9.7數據分析軟件對數據進行擬合分析,得到偏最小二乘回歸(partial least squares regression,PLSR)、多元線性回歸(multiple linear regression,MLR)預測模型。取驗證集豬肉樣品的核磁數據代入PLSR、MLR預測模型,得到驗證集中豬肉水分含量的預測值。預測模型的評價從校準集相關系數rc、均方根誤差(root mean square error,RMSEc)、驗證集相關系數rp、RMSEp4 個方面考慮。相關系數r和RMSE分別根據式(1)和式(2)計算:

式中:r為相關系數;n為豬肉樣本數;yi為豬肉樣品真實水分含量;y為yi的平均值;i為豬肉樣品預測水分含量; 為i的平均值。

式中:yi為豬肉樣品真實水分含量;i為預測水分含量;n為樣本數。

1.3.5 水分含量的測定

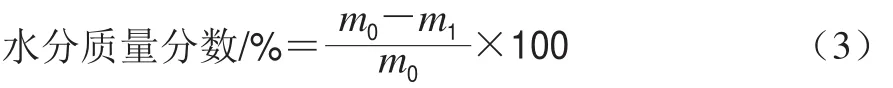

參照GB 5009.3ü2016《食品中水分的測定》[19]。將待測樣品放入干燥至質量恒定的稱量瓶,于105 ℃恒溫鼓風干燥箱中干燥4 h后,放入干燥器內冷卻0.5 h后稱量,重復以上操作至質量恒定。樣品中水分含量按式(3)計算:

式中:m0為烘干前豬肉樣品的質量;m1為烘干至質量恒定時樣品的質量。

1.4 數據處理

用系統自帶反演軟件對CPMG衰減曲線進行反演擬合,得到弛豫時間、峰面積、峰面積比等弛豫數據;采用SPSS 19.0對相關數據進行統計分析,用Duncan法對數據進行多重比較;通過Unscrambler 9.7數據分析軟件建立預測模型。

2 結果與分析

2.1 注水豬肉有效注水量、水分含量

表1 豬肉注水量、水分含量的測定Table 1 Water injection ratio and water content of water-injected pork

從表1可以看出,有效注水量的變化率隨實際注水量的增加有所減小,當實際注水量分別20%、25%時,有效注水量不再發生顯著性變化(P<0.05)。這說明當注水量小于20%時,肉塊對外來水分的吸附速率比較高,隨著注水比例進一步增加,肉塊吸附水的速率下降[8]。25%組的有效注水量和20%組相比,雖然統計差異不顯著,但是仍然呈增加的趨勢。正常豬肉的平均水分質量分數為74.97%,注水后豬肉的平均水分質量分數在76.98%~79.25%之間,均明顯高于正常豬肉(P<0.05)。

2.2 注射去離子水對豬肉水分子弛豫圖譜的影響

圖1 注水豬肉多組分擬合橫向弛豫圖譜Fig. 1 Distribution of multi-exponentially fi tted T2 relaxation time spectra of water-injected pork

肉與肉制品中的水分子主要以自由水、不易流動水和結合水3 種形式存在,對于不同存在形式的水分子,其流動性也會存在一定差異,自由水流動性最強、不易流動水次之、結合水流動性最差,而低場核磁共振技術中的橫向弛豫時間(T2值)可反映肉與肉制品中水分子流動性的強弱[20-22]。結合水(T2b)的T2值在0~10 ms之間,不易流動水(T21)的T2值在30~60 ms之間,而自由水(T22)的T2值在100~400 ms之間[23-24]。因此,根據T2值大小的不同,可以對肉與肉制品中水分子的存在形式作出定性判斷,而根據峰面積的大小則可以反映樣品中對應組分水的多少[25]。如圖1所示,通過測量不同比例注水豬肉水分子的橫向弛豫時間發現,注水豬肉水分子橫向弛豫圖譜上存在4 個明顯的水分群,與注膠蝦[26]中水分分布情況一致。圖中4 個峰從左到右依次代表緊密結合水(T2b)、結合水(T2b’)、不易流動水(T21)、自由水(T22)[27]。結果表明,與正常豬肉相比,注水豬肉不易流動水、自由水對應峰變化比較明顯。其中,不易流動水的弛豫時間無顯著變化(P>0.05),而峰面積比顯著減小(P<0.05),自由水的弛豫時間、峰面積比均顯著增加(P<0.05)。

2.3 低場核磁共振技術結合化學計量學方法預測豬肉中的水分含量

圖1可以直觀地反映注水豬肉中水分子的存在形式及分布狀態,但還不能根據弛豫圖譜對樣品中的水分進行定量分析。多組分弛豫圖譜中信號峰的積分面積與樣品中所包含的氫質子數有關[17],因此可通過建立峰面積與水分含量關系模型對豬肉中的水分含量定量分析。

通過采集不同質量去離子水的核磁信號,可得到去離子水質量與峰面積的關系。隨著去離子水質量的增加,峰面積也隨之增大。對峰面積(Y)與去離子水質量(X)進行線性擬合,得到回歸方程E0:Y=14 084X+148.8,rc=1,可知去離子水質量與峰面積具有較好的擬合性,說明利用低場核磁共振技術定量檢測樣品中的水分具有一定的可行性。

2.3.1 利用LR模型預測豬肉中的水分含量

圖2 根據豬肉中水分子的總峰面積(a)和不易流動水與自由水峰面積(b)預測豬肉中的水分含量Fig. 2 Prediction of moisture content in pork based on total peak area (a)and peak areas of immobilized and free water (b)

分別選取豬肉樣品中水分子的總峰面積、不易流動水和自由水峰面積之和代入回歸方程E0中,得到豬肉中水分含量的預測值y1、y2,水分含量的真實值x通過干燥法獲得。預測值y1、y2與真實水分含量x的關系如圖2所示。由圖2可知,基于總峰面積預測得到的豬肉水分含量與真實水分含量相關系數rp為0.31,而基于不易流動水和自由水峰面積預測水分含量與真實水分含量相關系數rp為0.45,且后者相對于前者有較小的RMSEp值。由此可知,通過不易流動水和自由水峰面積預測豬肉中的水分含量可得到相對較好的預測結果,這與陳琳莉等[28]在研究低場核磁共振法測定不同肉類水分含量中所得結果一致。

2.3.2 利用PLSR、MLR模型預測豬肉中的水分含量

圖3 注水豬肉PLSR模型建立(a)和驗證(b)的散點分布圖Fig. 3 Scatter plots of training (a) and validation (b) set for PLSR model

通過LR模型對豬肉樣品中的水分含量進行預測發現,RMSEp值最小可以達到1.79%,而相關系數rp值最高僅為0.45,可見豬肉水分含量預測模型需經進一步的改進。PLSR、MLR預測模型是比較常見的多元數據分析方法,其預測精度會隨著相關變量和觀察值的增加而提高。近年來,PLSR、MLR建模逐漸被應用到食品領域[29-31]。本實驗在LR模型的基礎之上,通過PLSR、MLR建模的方法對注水豬肉中的水分進行定量檢測。

圖4 注水豬肉MLR模型建立(a)和驗證(b)的散點分布圖Fig. 4 Scatter plots of training (a) and validation (b) set for MLR model

由圖3和圖4可以看出,PLSR、MLR校正集相關系數rc均在0.95以上,說明真實水分含量與預測水分量有較好的相關性,RMSEc值均在0.5%以下,說明模型有較高的預測精度。PLSR、MLR驗證集結果表明,真實水分含量與預測水分含量相關系數rp均在0.85以上,RMSEp值均不超過0.60%,這說明低場核磁結合PLSR、MLR模型可以準確地預測注水豬肉中的水分含量。進一步比較PLSR、MLR模型發現,無論是校準集還是驗證集,MLR模型都有更高的r和更小的RMSE,這說明MLR模型有相對較好的預測效果。

綜上所述,LR模型相對于PLSR、MLR而言,建模過程簡單,但預測精度偏低。PLSR、MLR模型雖然需要采集一部分樣品的信息作為訓練樣本,但預測精度相比LR模型有很大提高。進一步比較PLSR、MLR模型發現,MLR模型的預測結果較好。

3 結 論

本研究表明,通過多組分弛豫圖譜可以直觀地反映正常豬肉、注水豬肉中水分分布的差異,而通過建立回歸預測模型則可對豬肉中的水分做定量檢測。統計結果表明,注水后不易流動水峰面積比(P21)顯著減小,自由水弛豫時間(T22)、峰面積比(P22)顯著增加(P<0.05)。基于水分質量與峰面積關系所建立的LR模型(rc=1)對豬肉中的水分含量做了定量檢測,得到rp為0.31,RMSEp為4.02%,優化后rp為0.45,RMSEp為1.79%。在此基礎上建立了PLSR、MLR預測模型,結果發現其對水分含量預測精度比LR模型明顯提高,而通過比較PLSR、MLR兩種預測模型發現,MLR預測模型相對于PLSR模型有更好的預測結果(rp為0.90,RMSEp為0.57%)。綜上所述,低場核磁共振技術結合化學計量學可作為注水豬肉定性、定量檢測的一種有效方法。