“科學探究”教學的有效導學策略

練桂芹

“科學探究”是九年制義務教育階段化學課程內容中五個一級主題的首要主題,而在教科書中又沒有相對獨立的篇章,加之受測試評價模式的影響,使得不少教師的課堂教學中“科學探究”教學有其名,無其實。在“科學探究”的教學中,教師要向學生傳遞什么信息?如何科學有效地傳遞這些信息?信息傳遞的效果怎么樣……結合多年來的教學實踐,談幾點體會。

化學科學探究有效導學策略“科學探究”是九年制義務教育階段化學課程內容中五個一級主題的首要主題,而在教科書又沒有相對獨立的篇章,加之,應試教育紙筆測試評價模式的影響,使得不少教師的課堂教學中“科學探究”教學有其名,無其實。在“科學探究”的教學中,教師要向學生傳遞什么信息?如何科學有效地傳遞這些信息?信息傳遞的效果怎么樣……筆者結合多年來的教學實踐,談幾點體會。

從認知的角度講,“科學探究”主要屬于技能型目標教學,所以,它不能空談。正如學習捕魚的方法一樣,你不可能在教室里張開漁網比劃比劃就能學會捕魚的方法,必須在捕魚的實踐中,才能真正學會捕魚的方法。換句話說,要讓學生學會“科學探究”,必須要有一個載體,這個載體就是具體知識,說穿了,就是要讓學生運用科學探究的方法發現問題、分析問題、解決問題,進而獲取知識、發展技能、增進情感。

一、整體建模,科學發展

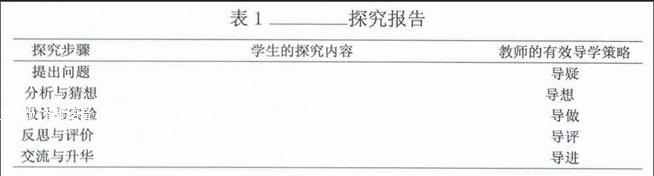

義務教育階段的《化學課程標準》中將科學探究的步驟分解為“提出問題、猜想與假設、制定計劃、進行實驗、收集證據、解釋與結論、反思與評價、表達與交流等要素”,為了便于學生對科學探究的理解和操作,我們對此進行了適當的處理:

1.將制定計劃、進行實驗、收集證據、解釋與結論等幾部分內容單獨抽出來組成一塊,將其命名為設計與實驗,而設計與實驗這一塊與傳統實驗教學中學生的思維習慣基本一致,這樣做既使科學探究的步驟變得更為簡潔,又有利于學生對科學探究的理解。

2.科學探究中的猜想與假設,必須建立在對所要探究問題的充分而準確的分析基礎之上;猜想和假設,屬于同義語,所以,我們將其調整為分析與猜想,我們認為,這樣調整后,表達上更為科學和準確。

3.調整后,設計與實驗是科學探究的重要組成部分,它不能代表科學探究的全部,有人把做一個簡單的化學實驗也冠以科學探究之名,這是將科學探究泛化的一種誤區,必須引起注意。

4.筆者理解,表達與交流是科學探究的階段性小結。筆者認為,要交流,首先必須會表達,換句話說,表達是交流的前提條件,表達可以隸屬于交流。另外,隨著交流的進行,個體之間有可能會碰撞出新的思維火花,從而產生新的發展機會,所以,筆者將表達與交流調整為交流與升華。

基于以上四點考慮,我們把科學探究的步驟簡化為提出問題、分析與猜想、設計與實驗、反思與評價、交流與升華等五個環節,并以表格的方式呈現出來,表1就是我們設計的科學探究有效導學的整體規劃,它是以探究報告的形式展現的;這是一個通用表格,使用時根據具體的探究課題,在教師的有效指導下,充分發揮學生的潛能,完成學習任務。筆者認為,這樣做,使得復雜的探究過程變得較為清晰,更有利于學生感知和模仿。

二、導學策略,步步為營

整體建模,是教師從宏觀上對學生的科學探究的方法進行有效指導。但是,學生在根據教師的整體模式進行探究時,具體環節上還會有這樣或那樣的疑問,教師必須要根據學生的發展狀況,及時地因勢利導,進行點撥,讓學生的科學探究步步為營。

1.導疑。學起于思,思源于疑。在教學過程中,教師要善于指導學生學會發現問題,并能科學而準確地表達出來。例如,在討論二氧化碳的溶解性時,筆者首先向學生提問:我們討論二氧化碳的溶解性,要解決什么問題?經過師生討論歸納優化得出:

(1)二氧化碳是否能溶于水?

(2)如果二氧化碳能溶于水,會發生什么變化(物理變化或化學變化)?

(3)二氧化碳的溶解性屬于二氧化碳的什么性質(物理性質或化學性質)?為什么?

(4)我們討論二氧化碳的溶解性有什么應用價值?

……

2.導想。學生在教師的指導下提出問題后,接下來將進入解決問題的階段,而要使學生正確地解決問題,教師必須首先要指導學生科學認真地分析問題,并在此基礎上結合學生已有的認知水平,進行合理的科學猜想。例如,在討論二氧化碳是否能溶于水時,我指導學生進行如下分析:如果二氧化碳氣體能溶于水,則將一定量的二氧化碳氣體和一定量的水置于密閉容器中,充分振蕩后,其二氧化碳氣體的量必然會減少:若保持氣體的體積不變,則氣體的壓強變小;若保持氣體的壓強不變,則氣體的體積減小。如果二氧化碳氣體不溶于水,則將一定量的二氧化碳氣體和一定量的水置于密閉容器中,充分振蕩后,其二氧化碳氣體的量不會發生變化:即若保持氣體的體積不變,則氣體的壓強也不變;若保持氣體的壓強不變,則氣體的體積也不變。通過分析,我們可以指導學生提出兩種猜想:

猜想一:二氧化碳氣體能溶于水。

猜想二:二氧化碳氣體不溶于水。

3.導做。猜想是否正確,要靠實踐來檢驗,所以,在導想的基礎上,教師要指導學生設計并完成實驗,驗證自己的猜想。

例如,在討論二氧化碳是否溶于水時,學生已經提出了兩種猜想。根據猜想一可知將一定量的二氧化碳氣體和一定量的水置于密閉容器中,充分振蕩后,其二氧化碳氣體的量減少。若保持氣體的體積不變,則氣體的壓強變小;若保持氣體的壓強不變,則氣體的體積減小。

如果要使氣體的體積保持不變,在實驗室中,可選擇硬質玻璃容器,如集氣瓶、大試管等,例如,用集氣瓶收集一瓶二氧化碳氣體(如何驗滿),然后向收集滿二氧化碳氣體的集氣瓶中加入三分之一集氣瓶體積的蒸餾水(為什么),立即蓋好玻璃片并充分振蕩后倒懸在空中,注意觀察實驗現象。玻璃片不會掉下,說明集氣瓶外的大氣壓強大于集氣瓶內的氣體壓強,說明集氣瓶內的氣態二氧化碳減少了,跑到哪里去了呢?只能是溶進了蒸餾水中,從而證明了二氧化碳能溶于水。用空氣取代二氧化碳氣體做同樣的實驗,進行對比(因為空氣的主要成分是氮氣和氧氣,而氮氣和氧氣均不易溶于水,所以玻璃片會掉下,實驗時注意保護玻璃片。)endprint

如果要使氣體的壓強保持不變,在實驗室中,我們可選用軟質塑料容器等,如軟質塑料飲料瓶。例如,用質地較軟的塑料瓶收集一瓶二氧化碳氣體(如何驗滿),然后向收集滿二氧化碳氣體的軟質塑料瓶中加入三分之一塑料瓶體積的蒸餾水,立即蓋好瓶塞后充分振蕩,注意觀察實驗現象:軟質塑料瓶變癟了,說明軟質塑料瓶內二氧化碳氣體的體積變小了,從而證明了塑料瓶內二氧化碳氣體的體積減少了,即軟塑料瓶中氣態二氧化碳的量減少了,跑到哪里去了呢?只能是溶進了蒸餾水中,從而證明二氧化碳能溶于水。用空氣取代二氧化碳氣體做同樣的實驗,進行對比實驗,塑料瓶不會變癟。因為空氣的主要成分是氮氣和氧氣,而氮氣和氧氣均不易溶于水,所以軟塑料瓶不會變癟。

4.導評。教學評價是教學過程的重要組成部分,而學生的學習評價更是教學評價中的重中之重。應試教育中的學生評價模式主要是結果性他評,在這種評價模式中,評價內容重結果輕過程,重認知輕情感,重知識輕技能。評價中往往只重視紙筆測試結果的名次,而忽視了學生學習過程的評價,忽視了學生學習過程的情感變化,忽視了學生學習過程中技能的發展。

要對學生的學習過程進行科學而客觀的評價,通常我們可以采用目標反思法:本課題我們要解決什么問題?我們提出問題的表達方式上是否準確?我們對問題的分析是否準確?提出的假想是否合理?設計的實驗方案是否可行?有沒有更優化的方法?實驗過程中實驗現象的觀察有沒有疏漏的地方?實驗結果與實驗假想是否吻合……讓學生在反思基礎上,對自己的探究過程和探究結果進行一個科學而全面的評價。通過反思,能讓學生進一步明確自己的探究目標;通過反思,能讓學生了解自己探究過程中的得失,從而進一步獲得探究的內驅力。

5.導進。在學生進行自我反思評價的基礎上,教師要指導學生以最佳的表達方式展示自己的探究成果,以便于在交流過程中,能使學生相互取長補短,激發產生新的靈感,拓展最近發展區,使自己的探究過程獲得升華,進一步激發其進取心和求知欲。

三、實踐反思,不斷進取

1.突出主體,強化服務意識。以人為本是新課程理念的核心。但是,如何在教學實踐中,真正突出學生的主體精神,讓學生做學習的主人,強化教師的服務意識,并不是一件容易的事。由于受傳統教學思維慣性和應試教育模式的影響,教師講、學生聽的課堂教學模式仍然大有人在,在這種教學模式的課堂中,學生在學習過程中處于被動狀態。如何讓學生在課堂上真正動起來,充分發揮其主觀能動性,提高課堂教學效率,仍然是初中化學教育工作者應當面對的重要課題,也是實施科學探究教學的前提條件。在實施科學探究教學的過程中,要進行實踐探究,不能搞語言探究;要真正做到讓學生情感、技能、知識三豐收。

2.因勢利導,強化指導意識。所謂導學,說到底,就是教師指導學生學習。筆者這里要特別強調的是指導而非引導。指導和引導,雖然只有一字之差,但是,其意義相去甚遠。

引導,教師必須是“站在學生前方”,凡是教給學生的內容,教師必須都親身經歷過。“要想教給學生一杯水,教師必須要有一桶水”,就是這種理論的杰出代表。試問,長此以往,人類社會何來創新?何來發展?

與引導不同,指導學生學習時,教師可以根據學生已有的認知水平,充分激發其想象能力,進行大膽的、科學的、合理的猜想和假設,并進而在此基礎上,指導學生運用已有的知識和技能,制定方案,對其猜想和假設進行驗證。從而獲得新知。在這個過程中,教師不一定要“站在學生前方”。同時,對學生的指導要因勢利導,不能將教師自己的思維方式和方法強加于學生;點撥既要到位,但又不能越位,點撥不到位,學生可能會無所適從,點撥越位又有可能越俎代庖,抑制學生情感、技能和知識的發展。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.化學課程標準(義務教育).北京:北京師范大學出版社,2012.8.

[2]人民教育出版社.義務教育教科書《化學》.北京:人民教育出版社,2012.

[3]中華人民共和國教育部.化學課程標準(義務教育).北京:北京師范大學出版社,2012.9.

本文系江蘇省教育科學“十二五”規劃課題“優化初中化學實驗教學探究指導的研究”成果之一。endprint