職教新教師“三段式”培養(yǎng)方式的基本途徑

施紅瑜

導(dǎo)讀:教師是一所高校的主力軍,師資隊(duì)伍建設(shè)好壞與否,直接關(guān)系到一所高校的教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)成效。按照“白紙型”新教師、“跨行型”新教師和“轉(zhuǎn)校型”新教師等3個(gè)不同類型,通過(guò)相關(guān)高職院校的“三段式”訓(xùn)練和培養(yǎng),這三類教師才能適應(yīng)所在院校的辦學(xué)實(shí)際和辦學(xué)環(huán)境,符合所在院校的教風(fēng)和學(xué)風(fēng),達(dá)到相應(yīng)的教學(xué)質(zhì)量要求,并具備職業(yè)教育教學(xué)能力、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐能力、育人能力、技術(shù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)能力等四方面能力。

關(guān)鍵詞:高職教育 師資隊(duì)伍 “三段式”培養(yǎng) 大學(xué)精神

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2014.06.021

教師是一所高校的主力軍,師資隊(duì)伍建設(shè)好壞與否,直接關(guān)系到一所高校的教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)成效。在任何國(guó)家、任何高校中,都始終堅(jiān)持把師資隊(duì)伍建設(shè)作為高校各項(xiàng)工作的重中之重。基于高職教育兼具高教性和職教性的特點(diǎn),突出職教性、彰顯高教性、凸顯行業(yè)性應(yīng)是高職院校師資隊(duì)伍建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)。[1]正是考慮到這三方面的因素,高職院校師資隊(duì)伍建設(shè)要根據(jù)不同類型的特點(diǎn),分階段地進(jìn)行分門(mén)別類的培訓(xùn)和培養(yǎng)。

一、“三段式”培養(yǎng)的對(duì)象

高職院校的師資來(lái)源渠道主要有3類:(1)普通高等院校應(yīng)屆畢業(yè)生;(2)從行業(yè)企業(yè)中招聘而來(lái)的專業(yè)工程技術(shù)人員;(3)從其他院校中招聘而來(lái)的專業(yè)教師。高職院校師資隊(duì)伍中這3類來(lái)源的新教師,都要通過(guò)所在院校的“三段式”訓(xùn)練和培養(yǎng),才能適應(yīng)所在院校辦學(xué)實(shí)際和辦學(xué)環(huán)境,符合所在院校的教風(fēng)和學(xué)風(fēng),達(dá)到所在院校的教學(xué)質(zhì)量要求,具備所在院校的“大學(xué)精神”和文化軟實(shí)力。

(一)“白紙型”新教師

普通高等院校應(yīng)屆畢業(yè)生堪稱是“白紙型”新教師。這類新教師具備以下特點(diǎn):(1)教學(xué)能力較低。這類新教師剛剛走出校園,踏上教學(xué)工作崗位,教學(xué)經(jīng)驗(yàn)基本為零,即使有一些教學(xué)經(jīng)歷也是在研究生階段的代課代教經(jīng)歷,這些經(jīng)歷的教學(xué)要求較低,起不到培養(yǎng)的作用,因此,他們往往面臨著從“學(xué)生”到“教師”的身份轉(zhuǎn)變。(2)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)缺乏。這類新教師尤其是專業(yè)教師,只是從課本和課堂上獲取了一些專業(yè)知識(shí)技能,即使在行業(yè)企業(yè)經(jīng)過(guò)了一定的實(shí)踐訓(xùn)練,也不是十分深入系統(tǒng),因此,在尤其重視專業(yè)技術(shù)技能的高職院校,他們要成為一名合格的專業(yè)教師,還需經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的專業(yè)技能技術(shù)培訓(xùn)。(3)學(xué)生管理能力較低。作為高職院校的教師,授課對(duì)象是普通高考第三批學(xué)生或者是中等職業(yè)教育畢業(yè)生,他們的學(xué)習(xí)習(xí)慣較普通本科高校學(xué)生差,但同時(shí)比較感性,動(dòng)手能力較強(qiáng),針對(duì)這些特點(diǎn),需要教師具備引導(dǎo)、管理好這類學(xué)生的能力。

(二)“跨行型”新教師

行業(yè)企業(yè)中招聘而來(lái)的專業(yè)工程技術(shù)人員堪稱是“跨行型”新教師。這類新教師具備以下特點(diǎn):(1)專業(yè)技能豐富。這一類新教師已在行業(yè)企業(yè)中工作了一定時(shí)期,往往具有副高級(jí)以上技術(shù)職稱,具有較為豐富的專業(yè)技術(shù)技能和實(shí)踐經(jīng)歷,同時(shí)也具備一定的科技研發(fā)能力。(2)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)缺乏。這類新教師往往因?yàn)橄蛲咝9ぷ鞑趴缧袠I(yè)轉(zhuǎn)崗到教師崗位工作,對(duì)教學(xué)工作具有較高的熱情,但由于不同于以往的工作,教學(xué)經(jīng)驗(yàn)普遍比較缺乏,需要系統(tǒng)地進(jìn)行教學(xué)理論和教學(xué)技能的培養(yǎng)。(3)校園文化缺乏。這類新教師不同于高校應(yīng)屆畢業(yè)生和從其他院校中招聘而來(lái)的專業(yè)教師,與校園脫離時(shí)間較長(zhǎng),已形成一定的世界觀、人生觀和價(jià)值觀,需進(jìn)行系統(tǒng)的“大學(xué)精神”和校園文化的培訓(xùn)和熏陶。

(三)“轉(zhuǎn)校型”新教師

從其他院校中招聘而來(lái)的專業(yè)教師堪稱是“轉(zhuǎn)校型”新教師。這類新教師具備以下特點(diǎn):(1)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富。這一類新教師已經(jīng)過(guò)一定的教學(xué)理論和教學(xué)技能訓(xùn)練,具有一定的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和能力,能比較好地控制理論課堂和實(shí)踐課程的教學(xué)節(jié)奏。(2)專業(yè)技能不相均衡。由于各個(gè)高職院校對(duì)專業(yè)技能的要求程度不一,專業(yè)教師所受的實(shí)踐訓(xùn)練程度不一,因此這類新教師的專業(yè)技能水平不相均衡,需要在新進(jìn)院校中繼續(xù)接受專業(yè)技術(shù)技能的實(shí)踐和訓(xùn)練。(3)受其他高校人文影響較深。這類新教師已在其他高校中工作過(guò)一定的時(shí)期,受原來(lái)所在高校的“大學(xué)精神”和文化熏陶較深,有些已形成固定思維,因此對(duì)這類新教師還要特別進(jìn)行所屬院校“大學(xué)精神”和文化熏陶的強(qiáng)化訓(xùn)練,使其能更好地適應(yīng)所屬院校的教學(xué)和人文環(huán)境。

二、“三段式”培養(yǎng)的內(nèi)涵

(一)培養(yǎng)目標(biāo)

作為高等職業(yè)院校的專業(yè)教師,不僅要掌握理論知識(shí),勝任理論教學(xué);還要提高動(dòng)手能力,能指導(dǎo)學(xué)生實(shí)訓(xùn)、實(shí)踐;更要參與行業(yè)企業(yè)的相關(guān)研發(fā)工作,幫助企業(yè)克服技術(shù)難題、開(kāi)展應(yīng)用研究。[2]從本質(zhì)上講,高職院校師資隊(duì)伍“三段式”培養(yǎng)的目標(biāo)就是通過(guò)3個(gè)階段的培養(yǎng),使高職院校專業(yè)教師具備職業(yè)教育教學(xué)能力、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐能力、育人能力、技術(shù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)能力等4方面能力。[3]

(二)培養(yǎng)理念

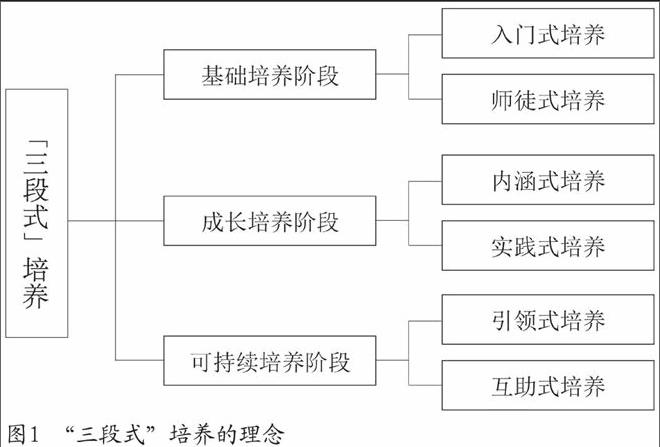

所謂高職院校師資隊(duì)伍“三段式”培養(yǎng),是根據(jù)高職院校不同來(lái)源類型教師的特點(diǎn),通過(guò)個(gè)性化的訓(xùn)練和鍛煉,培養(yǎng)發(fā)展教師綜合素質(zhì)和執(zhí)教能力。每個(gè)來(lái)源類型的教師大體上都要經(jīng)過(guò)基礎(chǔ)階段、成長(zhǎng)階段和可持續(xù)階段等3個(gè)階段的培養(yǎng)。在每個(gè)培養(yǎng)階段,根據(jù)教師的不同特點(diǎn),有針對(duì)性地側(cè)重某方面能力和素質(zhì)的培養(yǎng),最終實(shí)現(xiàn)專業(yè)教師具有一定理論知識(shí)、實(shí)踐能力和科技研發(fā)能力的目標(biāo),使其能勝任課堂理論教學(xué)、實(shí)踐技能教學(xué)和科技研發(fā)等工作的目的。高職院校師資隊(duì)伍“三段式”培養(yǎng)模式見(jiàn)圖1。

三、“三段式”培養(yǎng)的實(shí)踐

(一)基礎(chǔ)培養(yǎng)階段

1.入門(mén)式培養(yǎng)

(1)上崗培訓(xùn)和繼續(xù)教育

通過(guò)新教師上崗培訓(xùn),針對(duì)教師崗前、職后等不同階段,“白紙型”新教師、“跨行型”新教師和“轉(zhuǎn)校型”新教師等不同類型,開(kāi)展師德教育、崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育,新教師不完成上崗培訓(xùn)規(guī)定學(xué)時(shí)不能獨(dú)立開(kāi)課,其他教師聘期內(nèi)不完成崗位培訓(xùn)規(guī)定學(xué)時(shí)不予晉升專業(yè)技術(shù)職務(wù)。

(2)建立新教師業(yè)務(wù)培養(yǎng)檔案

針對(duì)普通高等院校應(yīng)屆畢業(yè)生、從行業(yè)企業(yè)中招聘而來(lái)的專業(yè)工程技術(shù)人員和從其他院校中招聘而來(lái)的專業(yè)教師這3類不同來(lái)源的新教師,建立個(gè)人業(yè)務(wù)培養(yǎng)檔案,通過(guò)完成相應(yīng)的培訓(xùn)和訓(xùn)練,完成個(gè)人培養(yǎng)計(jì)劃。endprint

2.師徒式培養(yǎng)

(1)簽訂“師徒協(xié)議”

為每一位新教師指定一名專業(yè)老教師,將新老教師結(jié)成師徒。在老教師帶領(lǐng)下,新教師每人要交1份合格教案、上1堂研討課、寫(xiě)1篇教學(xué)論文、寫(xiě)1份教學(xué)反思,并在老教師的指導(dǎo)下,開(kāi)展相應(yīng)的科技研發(fā)和企業(yè)培訓(xùn)等技術(shù)服務(wù)工作。

(2)專題實(shí)習(xí)培訓(xùn)

通過(guò)開(kāi)展“備課與上課、聽(tīng)課與評(píng)課、訓(xùn)練與輔導(dǎo)”等專題實(shí)習(xí)培訓(xùn),使各類型新教師在專題實(shí)習(xí)中形成對(duì)業(yè)務(wù)技能和知識(shí)比超追趕的良好氛圍,不斷提升新教師的職業(yè)教育理論水平和職業(yè)教育教學(xué)能力。

(二)成長(zhǎng)培養(yǎng)階段

1.內(nèi)涵式培養(yǎng)

(1)開(kāi)展“新教師成長(zhǎng)規(guī)劃”活動(dòng)

為使新教師能真正成長(zhǎng)起來(lái),學(xué)院要求新教師每?jī)赡暝谌耸绿幹笇?dǎo)下完成個(gè)人成長(zhǎng)規(guī)劃1份。規(guī)劃中既有學(xué)院規(guī)定要完成的項(xiàng)目,也有自選項(xiàng)目。規(guī)定項(xiàng)目有:在教學(xué)上要求每年開(kāi)出1堂公開(kāi)課,每學(xué)期期初1個(gè)月內(nèi)向教務(wù)處申報(bào),由教務(wù)處統(tǒng)籌安排;在科研上每年至少完成1項(xiàng)校本課題或上交1篇科研論文;在業(yè)務(wù)競(jìng)賽方面每年必須承擔(dān)技能競(jìng)賽指導(dǎo)任務(wù)1項(xiàng);2年內(nèi)教師本人至少參加1次教學(xué)業(yè)務(wù)或?qū)I(yè)技能競(jìng)賽;專業(yè)教師必須下企業(yè)實(shí)踐2個(gè)月。自選項(xiàng)目有:在專家的指導(dǎo)下制訂自我發(fā)展構(gòu)想,結(jié)合本人實(shí)際情況,分項(xiàng)目制訂目標(biāo)和實(shí)施要求。

(2)參加科研研究所活動(dòng)

充分發(fā)揮校內(nèi)研究機(jī)構(gòu)的作用,如針對(duì)推進(jìn)縣域城鎮(zhèn)化、“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)、山區(qū)經(jīng)濟(jì)與海洋經(jīng)濟(jì)聯(lián)動(dòng)發(fā)展等重大舉措,發(fā)揮建設(shè)類學(xué)院的專業(yè)優(yōu)勢(shì),鼓勵(lì)新教師參與到這些研究所中開(kāi)展科技研究工作,以項(xiàng)目為載體服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,不斷提升教師科技研發(fā)能力和服務(wù)水平。

2.實(shí)踐式培養(yǎng)

(1)崗位技能調(diào)研

開(kāi)展以了解行業(yè)企業(yè)崗位技能為中心的調(diào)研工作。通過(guò)調(diào)研,不僅了解行業(yè)企業(yè)的具體崗位技能要求,更要求了解、掌握行業(yè)企業(yè)對(duì)人才培養(yǎng)的最新要求,為教師下一步開(kāi)展課程體系改革、實(shí)踐工學(xué)結(jié)合、探索基于工作工程的人才培養(yǎng)模式奠定良好的基礎(chǔ)。同時(shí),要求教師在企業(yè)中能及時(shí)做好筆記,把工作的細(xì)節(jié)如實(shí)地記錄下來(lái),并進(jìn)行整理。在分析調(diào)研基礎(chǔ)上,確立每個(gè)專業(yè)的主要崗位群,梳理核心能力,完成《崗位職業(yè)工作分析表》。如建筑工程技術(shù)專業(yè)新教師,在崗位技能調(diào)研的基礎(chǔ)上,形成一份較為完整的建筑工程技術(shù)專業(yè)崗位工作表,收集和整理建筑工程技術(shù)專業(yè)面向的施工員、質(zhì)檢員等相關(guān)崗位的職責(zé)、工作任務(wù)范圍、具體任務(wù)、工作流程、工作對(duì)象、工作方法、使用工具、勞動(dòng)組織方式與其他任務(wù)的關(guān)系、所需的知識(shí)、能力和職業(yè)素養(yǎng)等方面的資料。

(2)專業(yè)實(shí)踐和技能創(chuàng)新

要求教師下企業(yè)了解本專業(yè)技術(shù)在生產(chǎn)實(shí)際中的發(fā)展與應(yīng)用情況,開(kāi)發(fā)學(xué)習(xí)型的工作任務(wù),開(kāi)展項(xiàng)目教學(xué)。通過(guò)下企業(yè)考察了解新工藝新技術(shù),掌握行業(yè)領(lǐng)先的新技能,教師返校后結(jié)合新的教育理念和教學(xué)方式,編寫(xiě)強(qiáng)化技能和突出實(shí)踐環(huán)節(jié)的項(xiàng)目式教學(xué)方案,完成學(xué)生技能大賽培訓(xùn)方案設(shè)計(jì)。

(三)可持續(xù)培養(yǎng)階段

1.引領(lǐng)式培養(yǎng)

通過(guò)創(chuàng)設(shè)新教師成長(zhǎng)的“關(guān)鍵事件”,幫助新教師走近“關(guān)鍵人物”,梳理新教師成長(zhǎng)的“關(guān)鍵元素”,錘煉新教師成長(zhǎng)的“關(guān)鍵能力”。學(xué)校組織系列活動(dòng),邀請(qǐng)專家開(kāi)展各類專題報(bào)告講座,讓教師們?cè)诜窒硎降难杏懼性\斷、領(lǐng)悟、反思、提升,從而對(duì)高等職業(yè)教育的理解更加深刻。具體活動(dòng)項(xiàng)目見(jiàn)表1。

2.互助式培養(yǎng)

教師的專業(yè)成長(zhǎng),取決于教師專業(yè)能力的提高,依賴于具體教學(xué)情境的歷練和教學(xué)實(shí)踐的體驗(yàn)。學(xué)校要著力于為教師搭建學(xué)習(xí)平臺(tái),師徒結(jié)對(duì),同伴牽手,創(chuàng)建教師專業(yè)成長(zhǎng)的共同體。教師們根據(jù)各自專業(yè)特點(diǎn)、興趣愛(ài)好和成長(zhǎng)經(jīng)歷,自由結(jié)成各類研究小組,在小組內(nèi)開(kāi)展互助式學(xué)習(xí)和研究,為教師們專業(yè)成長(zhǎng)提供更多可供借鑒的經(jīng)驗(yàn),更在同伴的質(zhì)疑和研討中提高自己的業(yè)務(wù)水平。具體活動(dòng)項(xiàng)目見(jiàn)表2。

參考文獻(xiàn):

[1]周建松.提高質(zhì)量:高職院校師資隊(duì)伍建設(shè)的著力點(diǎn)[J].教育研究,2012(1).

[2]丁金昌.高職院校“三能”師資隊(duì)伍建設(shè)的思考與實(shí)踐[J].中國(guó)高教研究,2012(7).

[3]范建波.高職教育師資能力標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建研究[J].高等工程教育研究,2013(3).

責(zé)任編輯:張 煒endprint