基于投影尋蹤聚類法對中國省域幸福感的統計測評

宋海榮

摘 要:通過探索中國省域尺度幸福感的影響因素,以中國30個省(市、自治區)2004-2012年的數據為例,經比較分析,從經濟狀況、健康狀況等六方面構建一套基于宏觀層面的幸福感評價指標體系。利用投影尋蹤和聚類方法,對各省的幸福感進行評價分析和分類,為政府舉措采取方面提供參考意見。

關鍵詞:幸福感 評價指標 投影尋蹤聚類

中圖分類號:F222 文獻標識碼:A

文章編號:1004-4914(2015)03-023-03

一、引言

幸福感作為一種主觀感受,受時間、信仰、社會環境等交織影響,很難有全面準確的測定和評價。當前學術界對幸福感的研究主要有兩類,一類是在主觀層面從心理角度分析人們的幸福感的認知情況,研究幸福感的理論構建、產生機制和影響因素等;另一類是研究個別因素,如經濟增長、收入不平等、健康因素對幸福感的影響,以及對現有的居民幸福指數進行修正。幸福感作為人們越來越關注的問題,因此對其評價分析有諸多方面的意義。一方面它從側面反映經濟社會的發展態勢;另一方面,對幸福感的評價反映了經濟發展與人們生活滿意度的適應性。

二、相關文獻綜述

幸福感從最初的心理學領域逐步走向經濟學、社會學等學科領域。隨著幸福感研究熱潮,國內學者對幸福感展開了大量的理論和實證研究。包括:一是幸福感定義及影響因素。康君強調基于客觀角度,內在個體心理需要滿足程度與外部因素共同作用影響幸福感受。苗元江,陳浩彬等將社會幸福感的結構分為年齡、性別、婚姻狀況、社會經濟地位公民契約與親社會行為等維度。二是幸福感評價體系。劉向東等提出了“幸福圈層理論”,將幸福感的影響因素劃分為由近及遠的五個圈子,強調了各影響因素的親疏程度;鄭方輝分別從狹義廣義出發,通過層次分析法提出包括個人與家庭因素、社會因素、自然因素、政府因素、其他因素五項一級評價指標及下設九項細化的評價指標的幸福指數評價體系,但是影響因素不夠全面且采用專家會議于專訪的方式確定權重可靠性不強。三是實證研究。魏蕓菲等運用主成分和聚類分析方法系統對我國各個地區的幸福指數進行評價;張學志,趙長林,陳文華等,對某省市某年,如廣東、云南、成都等進行綜合評價。

可以看出,在幸福感涵義、概念模型、影響因素、評價指標體系等方面,已經得到大量的研究和較為豐富的成果。就實證研究而言,國內學者多以某一地區某一年為例,運用模糊層次分析、主成分、聚類分析、距離綜合評價等進行幸福感的綜合評價的實證研究。但由于幸福感本身涉及影響因素較多,各因素間關系較為復雜,對幸福感的研究仍存在很多問題。因此,在全面、客觀、真實地評價幸福感方面所采取的評價指標體系、評價方法區域劃分等方面還有待改進。

本文在借鑒前人的研究基礎上,構建一套基于宏觀層面,符合中國國情,易于操作的省域幸福感的評價指標體系。運用投影尋蹤聚類方法,對我國各省幸福感進行分析評價,并對空間格局進行劃分,從而為政府采取各項舉措提供借鑒。

三、研究方法

(一)評價指標體系構建

文獻[1]從經濟狀況、健康狀況、家庭狀況、職業狀況、社會狀況及環境狀況六大方面,從中整理遴選出44項評價指標,符合以人為本、科學發展宗旨,具有全面性、可操性、可比較性,可以作為本文構建評價指標體系的依據。

考慮到:一是“15歲以上人口平均受教育年限”不是一個相對指標,且由于流動人口的存在這個指標有著較大的偏差,所以將該項指標換為“15歲及以上文盲比重”;二是人們的幸福感受除了受絕對收入水平影響外,還受收入差距的影響。因此,將城鄉居民收入之比作為反映貧富差距的一個相對指標。基于以上兩點,結合指標的可獲性原則、權威機構典型指標的高頻性原則、同類指標選擇學校最優原則等,形成代表性強、相互獨立的指標體系。基于此,構建宏觀層面省域幸福感的評價指標體系如表1所示。

(二)研究思路及理論模型

本文以全國30個省、市、自治區(除西藏)2004-2012年的數據為例,進行省域幸福感的評價。構建了幸福感評價指標體系,運用投影尋蹤對構建指標體系進行降維,然后對六類指標數據進行投影尋蹤聚類,進一步進行空間結局分析,最后對各類區域幸福感差異做出解釋并進行綜合評價。具體步驟包括:

1.指標歸一化。將X*ij表示為第i個省第j項指標的取值,得到樣本集為{X*ij│i=1,2…,n;j=1,2,…,p}。其中n表示所選取地區的總個數,p表示評價指標數量。然后分別求解第j個幸福感評價指標值的最大值maxiX*ij和最小值miniX*ij,利用如下公式:

對正向指標,歸一化公式為:

對逆向指標,歸一化公式為:

2.指標降維。采用投影尋蹤模型進行降維投影(DPS軟件),將每個地區9年12個指標值降維為1年的12個指標的指標值,以便對每個地區進行聚類分析。

3.投影聚類。本文將每個指標的投影尋蹤結果進行聚類分析,根據聚類結果分別探討全國各省域幸福感的空間分布特征和區劃差異,并對政府工作提升方向提供參考意見。

4.結論分析。

四、實證分析

(一)數據來源

本文通過2004-2013年中國統計年鑒、中國衛生和計劃生育統計年鑒、中國人口統計年鑒整理計算,得到2004-2012年全國30個省12個指標的數據(共計3240個),并將其作為研究樣本。

(二)投影尋蹤模型分析

以北京為例,首先將其2004-2012年9年間的12個指標數據按要求導入DPS軟件,啟用“其他-投影尋蹤綜合評價法”功能,得出北京的最佳投影方向=(0.0503,0.2988,0.0668,0.4894,

0.7328,0.2148,0.3422,0.0901,0.3056),以及投影值(1.2991,1.8140,

1.7772,1.4276,1.1243,1.0764,0.9531,1.3400,1.8933,1.1166,1.4478,0.9357)。同理,可得到其他省市2004-2012年幸福感的投影尋蹤評價值。介于版面問題,表2只列出部分結果。

(三)聚類分析

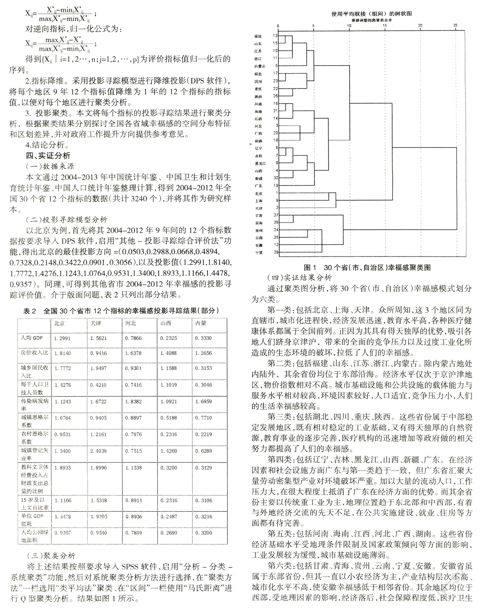

將上述結果按照要求導入SPSS軟件,啟用“分析-分類-系統聚類”功能,然后對系統聚類分析方法進行選擇,在“聚類方法”一欄選用“類平均法”聚類、在“區間”一欄使用“馬氏距離”進行Q型聚類分析。結果如圖1所示。

(四)實證結果分析

通過聚類圖分析,將30個省(市、自治區)幸福感模式劃分為六類。

第一類:包括北京、上海、天津。眾所周知,這3個地區同為直轄市,城市化進程快,經濟發展迅速,教育水平高,各種醫療健康體系都屬于全國前列。正因為其具有得天獨厚的優勢,吸引各地人們躋身京津滬,帶來的全面的競爭壓力以及過度工業化所造成的生態環境的破壞,拉低了人們的幸福感。

第二類:包括福建、山東、江蘇、浙江、內蒙古。除內蒙古地處內陸外,其余省份均位于東部沿海。經濟水平僅次于京滬津地區,物價指數相對不高。城市基礎設施和公共設施的載體能力與服務水平相對較高,環境因素較好,人口適宜,競爭壓力小,人們的生活幸福感較高。

第三類:包括湖北、四川、重慶、陜西。這些省份屬于中部穩定發展地區,既有相對穩定的工業基礎,又有得天獨厚的自然資源,教育事業的逐步完善,醫療機構的迅速增加等政府做的相關努力都提高了人們的幸福感。

第四類:包括遼寧、吉林、黑龍江、山西、新疆、廣東。在經濟因素和社會設施方面廣東與第一類趨于一致,但廣東省匯聚大量勞動密集型產業對環境破壞嚴重。加以大量的流動人口,工作壓力大,在很大程度上抵消了廣東在經濟方面的優勢。而其余省份主要以傳統重工業為主,地理位置趨于東北部和中西部,有著與外地經濟交流的先天不足,在公共實施建設、就業、住房等方面都有待完善。

第五類:包括河南、海南、江西、河北、廣西、湖南。這些省份經濟基礎水平受地理條件限制及國家政策傾向等方面的影響,工業發展較為緩慢,城市基礎設施薄弱。

第六類:包括甘肅、青海、貴州、云南、寧夏、安徽。安徽省雖屬于東部省份,但其一直以小農經濟為主,產業結構層次不高、城市化水平不高,使安徽幸福感低于相鄰省份。其余地區均位于西部,受地理因素的影響,經濟落后,社會保障程度低,醫療衛生情況差,教育水平低,但是環境優良,形成這些省份獨有的幸福感。

五、結論與討論

綜上所述,本研究針對現有幸福感評價體系不完善,省域幸福感評價幾乎空白,通過投影尋蹤和聚類將定性和定量因素相結合,構建一套基于宏觀層面、適用于中國的各省域幸福感評價指標體系。對中國30個省的2004-2012年的幸福感水平進行了投影尋蹤,并對其進行類型劃分。

分析結果表明:

第一類幸福感趨于一致,第二三類幸福感趨于一致,第四五類幸福感趨于一致,第六類幸福感趨于一致。

第一類的經濟狀況雖然高于第二三類,但是在環境、交通網絡、就業壓力、收入差距等方面明顯差于第二類。所以應該提高環境質量,優化交通網絡,嚴格控制城市規模,調整人才使用策略,均衡發展。

第六類相較第四五類環境狀況很好,但是經濟結構單一,城市基礎設施和公共設施的載體能力與服務水平明顯較低。適當調整工農業結構,引進資金支持,優化布局。國家應加大對該地區的政策扶持力度,全面提高其醫療水平,教育文化水平,不斷完善城市基礎設施。

投影尋蹤聚類結果反映了目前各省域幸福感水平較為可觀。各級政府應重視環境質量,改善城市景觀面貌,在重視生態建設的基礎上,進一步發展經濟,優化產業結構帶動內需增長。同時,政府還需加強社會事業建設,努力改善就業、住房、出行狀況等,從全方位多格局出發來提升人民的幸福感。

參考文獻:

[1] 黎昕,賴揚恩,譚敏.國民幸福指數指標體系的構建[J].東南學術,2011(5)

[2] 魏蕓菲,凌濟民,陳燭薔,王學軍.基于主成分、聚類分析對我國各個地區幸福指數的研究[J].安慶師范學院學報(自然科學版),2013(11)

[3] 劉向東,陶濤.幸福感評價指標體系研究——基于“幸福圈層理論”的實證分析[J].中國人民大學學報,2012(5)

[4] 康君.幸福涵義與度量要素[J].中國統計

(作者單位:山西財經大學管理科學與工程學院 山西太原 030006)(責編:賈偉)