從世遺標準看廣東客家鄉村景觀的文化遺產價值

袁霖 李敏

摘要:在認知粵東北傳統客家鄉村景觀遺產分布、構成及現狀的基礎上,運用世界遺產杰出普世價值的評估標準,分析歸納了它作為文化景觀的遺產價值;主要體現在三個方面:1)兩千年中原文化南遷歷史的活體見證;2)客家傳統文化及民俗風貌的獨特展示;3)嶺南山區人居環境營造的杰出范例。

關鍵詞:文化遺產;鄉村景觀;客家文化;世遺標準;文化價值

中圖分類號:TU986

文獻標識碼:A

文章編號:1671-2641(2015)02-0000-00

收稿日期:2015-01-20

修回日期:2015-03-16

Abstract: As the distribution, composition and preservation of the Hakka rural landscape heritage in northeast of Guangdong have been reviewed, the Outstanding Universal Value criteria issued by UNESCO were utilized to analyze the cultural value of the Hakka rural landscape. As a type of cultural landscapes, the Hakka rural landscape has1)witnessed the bimillennialsouth-migrating history of Chinese culture, 2)exhibited to the unique features of the Hakka culture and folk-custom, and 3)represented an outstanding example of the ancient Chinese traditional human settlements in Ling -nan Mountainous Area.

Keywords: Cultural Heritage; Rural Landscape; Hakka Culture; World Heritage Value Criteria; Cultural Value

引言

2013年12月,習近平主席在中央城鎮化工作會議上指出:“城鎮建設要實事求是確定城市定位、科學規劃和務實行動,避免走彎路;要依托現有的山水脈絡等獨特風光,讓城市融入大自然,讓居民望得見山,看得見水,記得住鄉愁”。

所謂“鄉愁”,廣義而言是一種抽象的人類情感,是刻印在鄉村田園和城市生活之間的精神痕跡,多數表現為人們對特定景觀的“觸景生情”和“有感而發”。鄉愁的物化就體現為富有地域特色和文化內涵的鄉村景觀。習主席說要“記得住鄉愁”,就是要求我們在城鄉規劃建設活動中注意保護和傳承鄉村景觀特色,“原汁原味”地保護和展示當地的山水格局、古樹名木和景觀標志等人居環境風貌,“延續當地整體的歷史文化和社會結構,保護和繼承原有的風俗習慣和生活方式”[1],發揚其所蘊含的鄉土文化及其普世價值。

在多樣的自然地理環境及人文歷史條件的影響下,我國農村地區孕育了豐富的、具有地方特色的鄉村景觀,記錄了當地人類與自然互動的歷史,具有重要的生態和文化價值。有別于城鎮聚落景觀,鄉村景觀根植于廣大農村,是人類在謀求生存過程中與自然環境不斷互動的文化產物,其形成離不開與農業生產相關的場所及設施營建。在廣東客家地區,客家鄉村景觀作為客家人適應自然、營造人居環境的文化產物,展示了民俗和自然相互交融、演變的歷史進程,是一種帶有鮮明地方風俗特色和魅力的文化景觀,具有重要的遺產價值,是嶺南地區風景園林遺產研究的重要內容。

1客家鄉村景觀的分布與現狀

客家鄉村景觀是客家文化景觀的重要組成部分,它的形成離不開當地自然景觀和人文環境的雙重作用,具有顯著的地域特色。其景觀內涵包括一定范圍的山水格局、傳統建筑、農田設施和田園植被等物質景觀實體,另有文化傳統、風俗習慣等無形信息,具有顯著的地域特色。客家鄉村景觀反映了客家人注重實效的自然觀和組織時間和空間的獨特思路和方法,蘊含了大量的歷史、文化、藝術和民俗信息,是客家地區歷史文化遺產的重要組成部分。

1.1 地理分布

“客家”即“客而家焉”之意。顧名思義,客家民系并非嶺南地區的原有族群,而是“中國歷史上移民運動的產物”[2]。客家民系“以客家話為主要溝通語言”[3],其聚居區域一般稱作“客家地區”,現今主要指粵東、贛南、閩西相鄰的交界地帶。在廣東,客家人主要聚居在粵東北地區(圖1)。

2007年,廣東省啟動了古村落保護專項工作,相關社會組織為保護、傳承客家鄉村景觀開展了一系列搶救性工作,包括學術調查、建筑認定和文史編撰等。2010年10月,“中國農村客家傳統景觀保護與發展研討會”在廣州舉行,掀起了社會各界對客家農村地區文化遺產及其特色景觀的研究熱潮。目前,與廣東客家鄉村景觀相關的研究對象主要有:已評定為“廣東省古村落”(圖2)和“廣東省歷史文化名村”等村落景觀整體,分布在客家鄉村中的國家和省、市、縣各級文物保護單位,如客家民居、祠堂、農田灌溉系統、古樹名木等。在粵東北山區,長期以來由于交通不便、經濟發展水平及城鎮化水平較低,傳統客家鄉村景觀的山水格局、農田和民居等景觀要素至今大多保存比較完整,帶有濃厚的鄉土氣息,非常值得深入研究和發掘。

1.2 景觀構成

在粵東北山區,客家人獨特的社會文化和生活方式,使大部分村落保持了傳統的聚居風貌,風景迷人、建筑精美、民俗豐富,有著獨特的景觀亮點和文化魅力。就鄉村景觀的實體環境而言,客家鄉村景觀主要由三部分構成:村民聚居的客家建筑、農田及生產設施、人工營造的周邊環境[4]。它們構成了客家鄉村景觀的格局基調和宜人景致,反映了客家村落人居環境及社會文化的特色風貌。例如,在龍川縣大長沙村,河流從村中穿過(圖3),河谷兩邊整齊分布著農田旱地,民居、私塾等則散布在山谷之中,在地勢、水勢交匯之處依稀可見疏密不一的竹林,儼然一幅山環水繞的田園風光畫卷(圖4)。

山體、土地、植被和水源,是構成客家鄉村景觀的天然要素。經過客家人有意識的組織和經營,這些要素轉化為秩序化的農田、田野、果園、竹林、池塘和道路等生產場所,還有民居建筑的形式、結構和裝飾等以及其他生活場所的附屬設施,包括籬笆、圍墻、橋、水壩、紀念物等,共同形成了客家人宜居環境的各種功能空間和村落景觀的基本風貌。這些景觀要素的選址、排列和組織,系統性地構成了傳統村落景觀作為文化景觀遺產的整體特征和價值內涵,成為具有嶺南地域特色的客家人居環境典范。

1.3 現狀問題

近幾十年來,我國城鎮化和現代化的快速發展,對客家人傳統的鄉村生活及其環境造成了巨大影響。傳統農業經濟衰退、勞動力外遷和城鄉結構的變化,使得傳統的人地關系變得脆弱,文化景觀的遺產實體逐漸萎縮和破敗,客家鄉村景觀的風貌保存和文化傳承面臨中斷甚至后繼無人的威脅。例如,龍川縣大長沙村在經營農田時使用農藥化肥不當,造成農田土壤水質有機質過量,出現農田赤化的問題 (圖4),導致傳統田園風光異化;鄰近的青云村中,遺存的傳統客家民居大多是清代修建的土木結構建筑,因多年的風雨侵蝕和保護措施不完善,瀕臨崩毀(圖5)。此外,隨著村民生活水平的提高,“落伍”的傳統民居已經不能滿足村民現代化生活的需求。一些富裕的村民迫切希望改善自己的居住環境,開始在村中自建或改建舊居。在此過程中,村民多根據自己的主觀想法實行建設,在村中新建各種歐式、現代的洋樓別墅(圖6),與客家傳統民居風貌很不協調,對傳統村落的自然風景和鄉土文化造成了很大破壞。

這些現象的發生和惡化,損毀了原有的客家鄉村景觀風貌,使得該地區的傳統文化景觀格局受到嚴重破壞,造成鄉土文化的傳承危機和價值斷層。如今,廣東大部分客家農村地區都面臨著山水環境污染加劇、木構民居古建失修腐損、文物古跡破壞嚴重、傳統手工藝無人接班等嚴峻的生存挑戰。

2客家鄉村景觀的文化遺產價值

國際古跡遺址理事會(ICOMOS) 1964年發布的《威尼斯憲章》指出,遺產的價值可以用作利益(benefit)的等價或者對財產(worth)的認可,“平凡的作品隨著時光的流逝可能擁有特殊的價值”[5]。為了合理評估遺產價值,聯合國世界遺產中心提出了“杰出普世價值”(Outstanding Universal Value)評估標準 ,用于評估遺產所蘊含的、最具代表性的文化和(或)自然價值(表1)。被評定為世界遺產的關鍵條件,就是要具備對于人類的現在和未來都非常重要的普世價值。

傳統鄉村景觀所蘊含的普世價值,是個人或群體賦予景觀的特殊屬性,具有歷史性和延續性。對于客家農村居民來說,客家鄉村景觀的價值意味著傳統和信仰,“直接與過去、現在和未來相聯系,表現了當地文化的健全和持續存在”[6],具有重要的人類學意義[7]。尤其在具有共同歷史身份和信仰傳統的周邊城鎮居民的眼中,感知鄉村景觀而產生的價值認同感更加直接、強烈。客家先祖在自然環境中勞作的記憶,為未來提供歷史信息的潛力,是這些景觀遺產需要被保存和不斷傳承的意義所在。

作為古代中原移民適應南方環境、尋求生存空間而營造的一種文化景觀,客家鄉村景觀凝聚了民俗、土地與時間的力量,與客家傳統文化的地域化演變有密切交融,展示了獨具特色的客家人居環境,具有顯著的文化遺產價值。這種價值,體現在鄉村景觀其所蘊含的歷史信息和文化內涵中,展示了粵東北山區在中原移民的影響下而發生的景觀演進過程。對照世界遺產“杰出普世價值”評估標準的描述,客家鄉村景觀的文化遺產價值可歸納為以下三個方面:

2.1 兩千年中原文化南遷歷史的活體見證

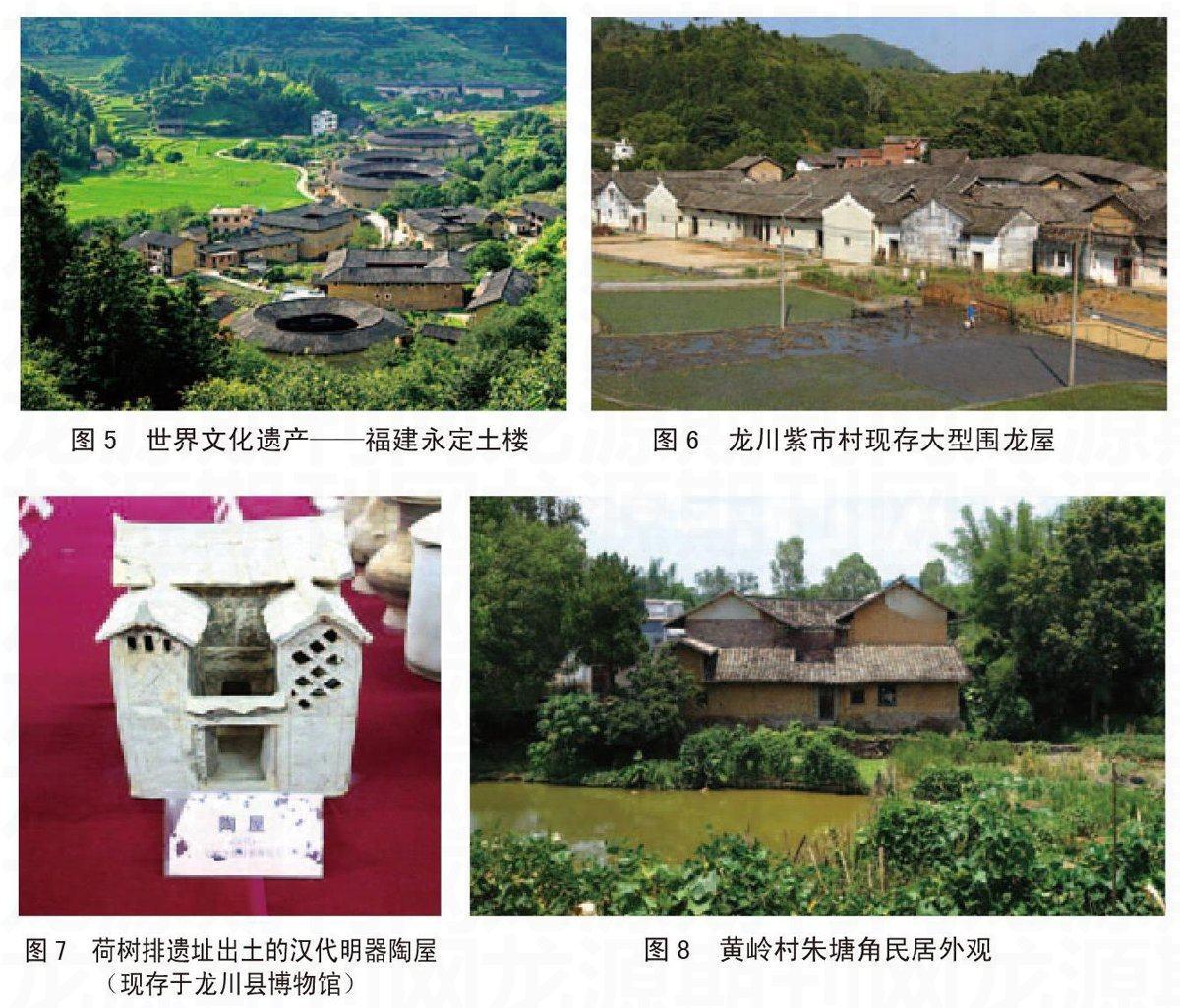

客家人源于中原漢族,受社會動蕩影響,歷經千辛萬苦遷移到嶺南山區謀求生存空間,創造了適應當地氣候又有中原遺風的客家傳統民居,將中原漢族的語言和民俗深植南方,深刻地反映了中國古代南北方的文化交流。在世界遺產福建土樓 的描述文本中,UNESCO認為客家人是古代因逃避戰亂從中原南遷的正統漢族的后裔,有著強烈的父系宗族意識[10]。土樓(圖7)、圍屋、圍龍屋等具有代表性的客家傳統民居,其建筑選址、布局、形式和裝飾等方面往往蘊含著豐富的中原文化內涵[7],如風水、陰陽、五行學說等。

在廣東,圍龍屋 被普遍認為是具有代表性的客家鄉村景觀構成要素之一。與福建永定土樓相比,客家圍龍屋(圖8)在布局、軸線等方面與中原文化符號的聯系更緊密,其空間結構體現了更為強烈的儒家觀念和宗族意識。如在龍川荷樹排遺址中出土的一個漢代明器陶屋(圖9),與當地現存的客家民居(圖10)在布局和造型上高度相似,其式樣風格清晰地展示了龍川客家民居對古代漢族建筑形制的傳承關系,見證了傳統中原文化在廣東客家山區的歷史演變。

2.2 客家傳統文化及民俗風貌的獨特展示

南遷而來的中原文化和信仰力量,對客家村落的景觀風貌演化造成了深刻影響,體現了人們對自然風景的改造歷史,展示了人地和諧、充滿生機的傳統文化風貌,如風水理念、自然信仰和祖先崇拜。客家傳統村落多由家族聚居發展而來,一個自然村的居民往往為同姓宗族,形成血緣村落。客家圍屋中軸對稱的禮制布局,體現出嚴格的儒家禮制和隱秘含蓄的氛圍,表達了客家人對傳統文化和習俗的堅守和傳承。

在嶺南山區,客家先民日漸積累的風俗習慣,指導著人們對各種景觀要素的組織和使用。這些習慣與鄉村環境之間的聯系是緊密的,代表了一種無形的信仰,影響著客家人對有形環境的改造方式。他們根據長久以來的生活記憶改造山水地形,建造宜居的夯土堡壘,耕種農田,延續種族、綿長生息。這種延續了千年的鄉土風光,帶有顯著的田園景觀特征,容易喚起人們內心深處的農耕生活記憶(不管當地城鎮居民還是外鄉人),觸景而產生鄉愁。這種景觀會隨著時間不斷發生改變,在吸收和表達傳統文化民俗風貌的過程中表現出連續、機動的特征,深刻地展示了客家鄉土文化與當地自然景觀不斷抗衡和融合的演變進程。

2.3 嶺南山區古代人居環境營造的杰出范例

在粵東北的丘陵山區,基本相同的氣候條件、山水環境、地物類型和一脈相承的文化信仰、生產方式、風俗習慣等,奠定了客家人整體相似的人居環境品質。其中,農業活動對山水地形的重新組織,栽培作物的類型、種植方式和植被的季相變化等,共同構成了客家宜居環境的山水田園景象。客家人崇尚延續祖居地的習俗,在民居建造中就地取材和應用鄉土材料,營建了在建筑造型、總體布局和細部裝飾上都具地域特色的客家傳統建筑,既構成了客家鄉村景觀的重要世俗空間,也是對村居生活需求和當地自然環境條件的直接回應。

客家人各種代代相傳的手工技藝、生活方式、民俗活動等非物質信息,支撐起傳統客家村落環境作為遺產整體的文化內涵,豐富并強化了客家人居環境風貌的地域特色。在此過程中,人居環境營造的過程能充分凝聚人與土地的力量,實現了客家人內心深處回歸自然和擁有土地的愿望。這種“民居與田園合一、山水與文化共榮”的人居環境風貌,體現了客家人與自然和諧共生的生活態度和文化觀念,構成嶺南山區古代人居環境營造的杰出范例。

3結語

文化遺產價值是傳統鄉村景觀所蘊含的普世價值,具有歷史性和延續性。客家文化景觀的遺產價值,是個人或群體賦予景觀的特殊屬性,代表了一種客家人共同追求的一種價值觀[2]。對于當地農村居民來說,客家鄉村景觀的價值意味著傳統和信仰,“直接與過去、現在和未來相聯系,表現了當地文化的健全和持續存在。”[3]。這些景觀還有重要的人類學意義。[4]。尤其在具有共同歷史身份和信仰傳統的周邊城鎮居民的眼中,感知鄉村景觀而產生的價值認同感更加直接、強烈。客家先祖在自然環境中勞作的記憶,為未來提供歷史信息的潛力,是這些景觀遺產需要被保存和不斷傳承的意義和價值所在。

作為地區的、民族的和風俗化的一種文化遺產,廣東客家鄉村景觀延續了作為漢族后裔的文化記憶,體現了客家人對客觀世界的認知和經驗,譜寫了一曲山水與文化交融的鄉愁之歌。它不但體現了客家人對自然環境的認知,豐富了嶺南地區景觀的多樣性,也是嶺南風景園林遺產的重要研究內容。

目前,廣東許多傳統客家鄉村景觀遺產正在遭遇鄉村城鎮化的巨大沖擊,其中所蘊含的鄉土文化和傳統民俗在信息全球化的當代顯得日益寶貴,亟需保護和傳承。不過,景觀環境的營造從古到今都是動態的,人與自然的互動無法中斷,對其采取“博物館式”地封存保護方法既沒有必要也不可行。因此,我們要妥善地保存和延續客家鄉村景觀中的歷史、文化和美學信息,“將事物的價值從一代傳遞到另一代手中”[11],留住蘊含在鄉村田園風景中的文化遺產價值,使客家鄉村景觀得到有效的保護和傳承。在此基礎上,認真保存和恢復廣東客家傳統村落的宜居環境和民俗風貌,還有益于更好地理解、欣賞和評估宏觀意義上的客家文化景觀,為新建模擬性客家風情景區等文化設施提供技術指導和參考范例。

參考文獻

[1] 楊保軍. 如何才能“望得見山水,記得住鄉愁”[J]. 求是,2014(11):36-38.

[2] 李敏,袁霖. 風景園林遺產價值評估標準研究[J]. 西部人居環境學刊,2014(3):86-95.

[3] 阿諾·艾倫[美],謝聰,陳飛虎譯. 為何保護文化景觀?[J]. 中國園林. 2014(2): 5-15.

[4] 河合洋尚. 景觀人類學視角下的客家建筑與文化遺產保護[J]. 學術研究. 2013(4): 55-60..

[5] 謝永昌.試論客家民系與方言的形成[J]. 嘉應大學學報. 1999 (1): 110-112.

[6] 黃志繁.什么是客家——以羅香林《客家研究導論》為中心[J]. 清華大學學報(哲學社會科學版). 2007 (4): 90-96.

[7] 陸琦,李自若. 時代與地域:風景園林學科視角下的鄉村景觀反思[J]. 風景園林. 2013(4): 56-60.

[8] 馬炳堅. 《威尼斯憲章》與中國的文物古建筑保護修繕[J]. 古建園林技術. 2007(3): 34-38.

[9] UNESCO World Heritage Committee. The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention[EB/OL]. UNESCO,2013[2014-04-29]. http://whc.unesco.org/archive/opguide13-en.pdf.

[10] UNESCO World Heritage Committee. FujianTulou [EB/OL]. UNESCO,2008 [2015-01-09]. http://whc.unesco.org/en/list/1113/

[11] 丹尼爾·納德切克,楊銳. 遺產保護:文化景觀與美國的風景園林行業[J]. 中國園林. 2009(12): 19-23.

作者簡介:

袁霖/1989年生/女/廣東龍川人/華南農業大學風景園林碩士研究生/研究方向為風景園林規劃與設計

通訊作者:李敏/華南農業大學林學與風景園林學院教授/ E-mail:gdlimin@qq.com