巧用分類,提高教學有效性

徐潔

摘 要:在數學知識形成、發展和應用的過程中,數學思想方法是數學知識和方法在更高層次上的抽象與概括,其中分類思想是小學數學基本思想方法之一。而現在老師和學生常會被分類所累,為分類而分類。深度挖掘分類的價值,精心準備分類材料,智慧開展分類過程,反思分類活動,能提高教學的有效性。

關鍵詞:分類;活動經驗;有效教學

《義務教育數學課程標準》指出,數學思想方法在數學知識形成、發展和應用的過程中,是數學知識和方法在更高層次上的抽象與概括,如抽象、分類、歸納、演繹、模型等。其中,分類是基本邏輯方法之一,是依據數學研究對象本質屬性的相同點和差異點,將事物進行分類,然后對劃分的每一類分別進行研究和求解的方法。分類思想方法貫穿于各類知識中,既是學生學習的重要方法,也是老師提高教學質量的有效手段之一。

于是,在越來越多的課堂中見到了孩子們拿著多種材料在分類,看到他們迷茫的眼神,一會擺擺這個,一會弄弄那個,不知道如何分類;老師有時也浪費了大半節課去教孩子如何確定分類標準,如何表示分類的結果,但孩子依舊一臉茫然,結果本堂課的重難點沒突破,反倒在分類中被繞暈了。這讓我們不禁思考:分類的價值在哪里?如何巧妙地設計分類活動,提高課堂教學有效性?如何在日常教學中滲透分類思想?

一、以“有用”策劃分類活動

在研究數學問題中,常常需要分類討論解決問題,分類的過程就是對事物共性的抽象過程。教師設計分類活動時,首先要明確分類的價值。

1.分類研究,化復雜為清晰

學習數學時,通過分類可以使大量繁雜的知識清晰化、條理化,有助于人們更好地掌握知識和形成良好的知識體系。例如,在教學兩條直線的位置關系時,老師先放手讓學生思考兩條直線的位置會有哪些不同的情況,再把想到的畫在白紙上。學生呈現了多種資源,如(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)如果逐個研究,顯然效率不高,且重點不突出,學生只會就事論事,難以抽象出兩條直線的位置關系,其實就只有相交和平行。這時,可以讓學生根據兩條直線的位置關系分分類,抽象出各種位置關系的共同特征,更利于學生內化知識。

2.分類研究,變單一為整體

數學知識本不是孤立存在的,而是緊密相連的。學生在整體感悟的基礎上,具體學習局部知識,更有利于形成完整的知識結構。

二、以“有料”進入分類活動

學生學習的過程是一個由感性認識向理性認識發展的過程,豐富的感性材料能發展感性認識,促使其向理性認識的飛躍,分類活動亦是如此。為學生提供大量的、直觀的、典型的感性材料,能幫助學生根據材料的特征順利開展分類活動,聚焦研究內容,建立與教學內容相關的經驗,并豐富其認知結構。因此,分類材料的選擇要精挑細選,切忌過多過雜。

1.豐富性

分類材料要豐富,可以出自生活情境,也可以出自純粹的數學語言,每個類別可以有兩個或更多的典型例子,給學生以強烈的直觀感受,便于學生從各種材料中抽象出共同的特征。如果一個類別僅有唯一的例子,這一類顯然太過單薄,具有偶然性,不利于將研究的成果推廣。對于分類意識不強的學生而言,也是一種挑戰。

2.完整性

對于數學知識邏輯體系比較嚴密的教學內容可采用“整體感悟”的教學策略。只有材料完整了,才能引導學生整體感悟數學知識的背景框架,或問題解決的思維策略,或上位概念的豐富內涵。例如,在教學《異分母加法》時,可以先出示異分母加法算式的各種類型,讓學生先整體感悟和了解,再具體研究怎么計算。

3.典型性

材料的典型性有利于學生發現事物的本質特征,找準分類標準,聚焦研究內容。例如,在教學《線段射線直線》時,提供給學生各種線:有彎的,有直的;有兩個、一個和沒有端點的。學生馬上能根據特征,按曲直或按端點個數進行分類。這樣研究三線的特征便水到渠成。

三、以“有法”展開分類活動

在分類活動中,學生最困惑的就是如何確立分類標準。掌握了分類的方法,就如同航船有了方向,再不是盲目前行。

1.活動累積經驗

《義務教育數學課程標準》指出數學活動經驗的積累是提高學生素養的重要標志,幫助學生積累數學活動經驗是數學教學的首要目標,是學生不斷經歷、不斷體驗各種數學活動過程的結果。分類也不是一蹴而就的,需要學生在“做”中體驗,在“做”中思考方法。在數與代數領域,常根據算式的類型或者數據的特征來分類。例如,在比較百以內數的大小時,可以分為100和100以內的數、十位不同的兩個數、十位相同、個位不同的兩個數三類分類研究;在圖形與幾何領域,經常根據圖形的特征或圖形之間的關系來分類。如研究三角形時,可以根據角的特征,把三角形分為直角三角形、銳角三角形、鈍角三角形。也可以根據邊的特征分類。

2.教師適時引導

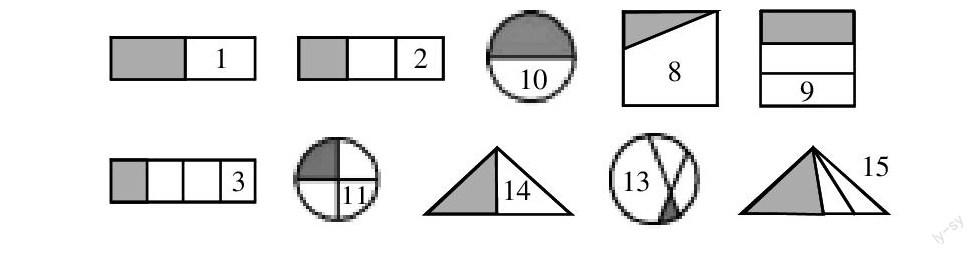

學生分類有時會把最直觀表象的特征作為分類的標準,教師可以在過程中及時引導。例如,在教學《認識分數》第一課時,教師呈現以下圖形:

很多學生按照長方形、正方形、圓將這些圖形進行分類,忽略了本質特征平均分的份數不同。這時教師可以及時引導:老師發現有的同學按照長方形、正方形、圓分類,不錯,但這是我們一年級的學習內容,想想還有什么特征嗎?

學生還易在分類時分類標準不統一,例如,在教學《射線直線線段》時,有學生這樣分類:把有端點,沒有端點,彎的各作為一類。教師要讓學生明確同樣的材料分類標準可以多樣,不同的分類標準會有不同的分類結果,但是同一分類標準下的分類結果應該是確定的。

四、以“有思”總結分類活動

學習就像小熊掰玉米,及時反思回顧,好像掰了一個玉米就往自己口袋里裝,掰了多少收獲多少。如果不反思,就等于一直不停地在掰玉米,掰一個扔一個,到最后一無所獲。是啊,學生的學習恰恰需要及時的反思過程,總結方法。

1.回顧分類標準,培養分類能力

分類結束后,教師可以引導學生回顧:剛剛我們是怎么分類的?學生自然會回憶分類標準和分類的方法,從而培養抽象事物共同特征的能力,培養學生的分類意識,提高數學素養。

2.觀察分類結果,啟迪后續研究

在課始學生整體感悟,展開分類活動,抽象出相同中的不同,進行分類分析;或者抽象出不同中的相同,進行聚類分析,便于歸納提煉和抽象命名。學生能更好地學習上位概念,并在上位概念的同化中學習下位概念。

分類活動,根在類,難在分,但只要明確分類的價值——定好目標,提供有效材料——買好船,引導分類的方法——掌好舵,反思分類的過程——拋好錨,這艘船會在有效的課堂航線上越行越遠。

參考文獻:

[1]葉瀾.“新基礎教育”論[M].教育科學出版社,2010.

[2]吳亞萍.“新基礎教育”數學教學改革指導綱要[M].廣西師范大學出版社,2009-04.

編輯 孫玲娟