呂梁各地農村經濟發(fā)展現(xiàn)狀比較分析

劉蘊

摘 要:文章比較分析了呂梁各地農村經濟發(fā)展現(xiàn)狀,提出了因地制宜發(fā)展呂梁各地農村經濟的對策建議。

關鍵詞:呂梁 農村經濟 發(fā)展現(xiàn)狀 比較分析 對策建議

中圖分類號:F304.5 文獻標識碼:A

文章編號:1004-4914(2015)01-165-03

農業(yè)是國民經濟的基礎,保持農業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,不僅能增加農民收入,擴大內需消費,更能保證國家糧食生產和農產品供給,是關系整個國民經濟的大事,也關系著全面建成小康社會的目標能否實現(xiàn)。黨的十八大報告中指出:“解決好農業(yè)、農村、農民問題是全黨工作的重中之重。”從2004年起至今,中央一號文件已連續(xù)11年聚焦“三農”,凸顯了國家對農業(yè)基礎地位的重視和推進農業(yè)現(xiàn)代化的決心。

山西省呂梁市地處黃土高原腹地,黃河流域中段,境內山多川少,尤其西部山區(qū),水土流失嚴重,溝壑縱橫,地形復雜,土地貧瘠,加之降水偏少,不適合開展大規(guī)模農業(yè)機械化生產,這些不利條件一直以來都限制著呂梁農業(yè)的發(fā)展。改革開放之前,全市經濟結構長期以來是以農業(yè)為主的自然經濟,一直到1980年,農業(yè)產值仍然占工農業(yè)總產值的55.2%。改革開放后,工業(yè)、服務業(yè)獲得了突飛猛進的發(fā)展,而農業(yè)由于先天不足、重視不夠,一直處于緩慢增長的狀態(tài)。1980年呂梁農林牧漁總產值為37798萬元,1990年為127710萬元,2012年為99.7億元,是1980年的26.38倍;1980年呂梁工業(yè)產值為30692萬元,2012年為1903.1億元,是1980年的619.91倍。可見工業(yè)產值的增長速度要遠遠快于農業(yè)產值增長速度。近年來,呂梁市委、市政府為推動全市經濟轉型,日益重視農業(yè)的基礎地位,提出“打基礎、利長遠、惠民生”和“8+2”農業(yè)產業(yè)化振興的總體要求,大力發(fā)展設施農業(yè)、生態(tài)農業(yè)、高效農業(yè),鼓勵農民發(fā)起成立農業(yè)合作社,充分調動利用閑置資源,不斷加大強農惠農力度,使農業(yè)綜合生產能力空前提高、農民收入較快增長、新農村建設扎實推進。糧食產量、蔬菜產量、肉蛋產量相比以前,均有明顯提高。2012年全市農林牧漁總產值為996935.10萬元,比1980年的37798萬元增長了25.38倍,農民人均純收入由1985年的318元增長到2012年的5364元,農村經濟社會各方面都在發(fā)生可喜的變化。

2014年呂梁市政府工作報告中指出,農業(yè)是本,全市要傾力支持“三農”,創(chuàng)新生產經營體制,精心培育特色主導產業(yè),農業(yè)轉型也是“經濟轉型”的重要內容。尤其在目前經濟形勢下,呂梁市主導產業(yè)——煤炭、鋼鐵均疲態(tài)盡顯,農業(yè)作為可持續(xù)、低污染的“低碳經濟”,理應得到高度重視和優(yōu)先發(fā)展。除了政府財政上優(yōu)先支持“三農”外,還要引導投資向農村傾斜,積極發(fā)展現(xiàn)代農業(yè),穩(wěn)步提高農業(yè)綜合生產能力,采取有效途徑,多渠道增加農民收入。目前,全市各縣(市、區(qū))農村的基礎不同,經濟發(fā)展情況不同,那么如何因地制宜的發(fā)展農村經濟。首先,需要了解各縣(市、區(qū))農村經濟發(fā)展的特點,只有對各地農村經濟有一個初步的認識,才可能“有的放矢”,針對性地提出政策,有效執(zhí)行政策。筆者通過對比2012年呂梁市13個縣(市、區(qū))農村經濟的發(fā)展狀況,比較分析各縣(市、區(qū))農村的經濟發(fā)展狀況及水平,為呂梁市未來各地農村經濟的發(fā)展提供依據(jù)。

一、比較分析的思路和步驟

為了比較呂梁各縣(市、區(qū))農業(yè)經濟的發(fā)展現(xiàn)狀,首先要選取代表農村經濟發(fā)展水平的若干指標,指標的選取要具有代表性、典型性及可測性。其次,對呂梁13個縣(市、區(qū))的若干農村經濟指標進行因子分析,通過因子分析降維,把多因子綜合成少數(shù)幾個有代表性的因子。最后,通過這幾個代表性因子對13個縣(市、區(qū))進行綜合評價和排名,使之更加直觀的反映呂梁13個縣(市、區(qū))農村經濟的發(fā)展狀況。

二、指標的選取

反映農村經濟的指標眾多,這里主要選取有代表性的、比較重要的若干指標,而且這些指標能夠綜合反映農村經濟的主要方面。比如,選取農業(yè)、林業(yè)和牧業(yè)總產值用來反映這三個行業(yè)的總產出。從呂梁現(xiàn)實來看,農業(yè)、林業(yè)和牧業(yè)是農村經濟的支柱行業(yè),也是農民增收的主要來源;選取農業(yè)機械總動力和農村用電量客觀衡量農業(yè)現(xiàn)代化的水平;選取農業(yè)從業(yè)人員數(shù)則是反映農業(yè)就業(yè)人員的總體情況等等。總之,結合呂梁統(tǒng)計年鑒以及相關資料,經過篩選,確定以下9個指標,并賦予每個指標變量名。

X1—農業(yè)從業(yè)人員數(shù); X2—農業(yè)總產值;

X3—林業(yè)產值; X4—牧業(yè)產值;

X5—糧食播種面積; X6—油料播種面積;

X7—農用化肥總量; X8—農用機械總動力;

X9—農村用電量。

表1下面為以上9個指標2012年截面數(shù)據(jù)表

三、因子分析

(一)因子分析的基本思想及方法介紹

因子分析是一種將多變量降維的有效方法,它通過一系列的數(shù)據(jù)處理方法,把較多的錯綜復雜的變量,歸納組合為少數(shù)幾個因子。用這幾個因子可以解釋所有變量的絕大部分的信息。所組合的因子內的變量之間相關性較高,不同因子的變量相關性較低。每個因子反映一定的結構特征,根據(jù)這一特點,可以將各個因子歸納命名,來反映某一類問題。這樣,少數(shù)的因子就可以代替原先較多的變量,將復雜的問題簡單化。

因子分析的基本步驟如下:

1.對要分析的所有變量計算相關系數(shù)矩陣;

2.提取因子;

3.為創(chuàng)建一個更易理解的因子結構,進行因子旋轉;

4.計算因子得分,根據(jù)得分對研究問題作比較分析。

(二)因子分析過程

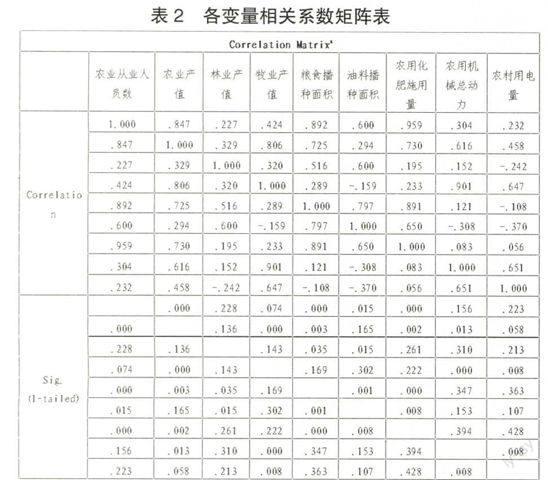

1.首先在SPSS中建立9個變量13個樣本的數(shù)據(jù)表,計算相關系數(shù)矩陣如表2:

2.效度檢驗。

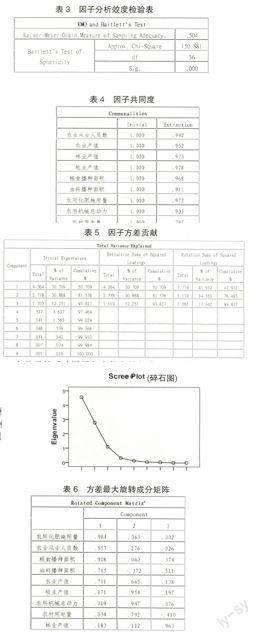

KMO=0.504>0.5,說明因子分析的效果較差;但Bartlett球形檢驗值為150.881,P=0.000<0.001,否定原假設,即認為變量間的相關矩陣不是單位矩陣,各變量間具有一定的關聯(lián)性,可以進行因子分析,見表3。

3.提取因子,通過SPSS用主成分法提取公共因子,如表4:

公因子方差Initial總方差絕對值為1,Extraction提取的因子的總方差越接近1,則因子對原有變量方差可解釋的比例越大,信息丟失越少。由Communalities分析結構可知:所有9個原始變量的共同度都超過了0.7,其中8個原有變量的共同度超過了0.9,提取的因子解釋了原有變量方差的大部分。

方差貢獻反映因子包含信息量的多少,是衡量因子相對重要性的指標。從上面的分析結果可以看出:通過主成分分析法,共提出三個因子,公共因子的最高方差貢獻率達到50.709%,累計方差貢獻率達到93.827%,說明轉換后的因子結構保留了較多的原始信息。再看碎石圖:

參照碎石圖可以決定選取3個因子進行旋轉得到最后的解。

4.有了因子分析的結果,并不能很明顯的看出各個因子以及因子內各個變量的關系,可以通過方差最大旋轉,使得同一因子內變量相關性增強,不同因子的變量有著明顯的差異。通過方差最大旋轉,第一個因子包含以下5個指標,分別是:農用化肥施用量、農業(yè)從業(yè)人員數(shù)、糧食播種面積、油料播種面積、農業(yè)產值,而第二個因子包含以下3個指標,分別是:牧業(yè)產值、農用機械總動力、農村用電量,第三個因子只包含一個指標:林業(yè)產值,見表6。

(三)各縣(市、區(qū))的綜合排名

通過因子分析,將9個指標歸納為3個因子,同時計算出3個因子的方差貢獻率,在此基礎上,通過計算因子的綜合得分,對13個縣(市、區(qū))的農村經濟進行排名,首先得計算成分得分系數(shù),3個因子成分得分系數(shù)矩陣如表7。

因子綜合得分的計算公式為:因子綜合得分=因子1的得分×因子1的方差貢獻率+因子2的得分×因子2的方差貢獻率+因子3的得分×因子3的方差貢獻

經過計算,13個縣(市、區(qū))的綜合得分如表8:

13個縣(市、區(qū))綜合排名如表9:

四、結果解釋與政策建議

(一)結果解釋

通過對呂梁市13個縣(市、區(qū))農村經濟的比較分析,對呂梁的各縣(市、區(qū))的農村經濟發(fā)展有了更直觀的認識。

1.平川4縣(市)農業(yè)經濟發(fā)展水平要高于其余9縣(區(qū)),這是因為平川4縣位于呂梁山東麓,太原盆地邊緣,東毗汾河,地勢平坦,河渠交錯,灌溉發(fā)達,便于機械化耕作,適于大規(guī)模種植、養(yǎng)殖,農業(yè)生產集約化程度較高。其中,文水縣、汾陽市是呂梁重要糧食種植基地;而孝義市由于工業(yè)經濟發(fā)達,對農業(yè)的帶動作用明顯,孝義農業(yè)生產相對于其他縣市產業(yè)化程度更高,農業(yè)生產方式在全市有模范示范作用。西山9縣中,嵐縣地形相對平坦,適合開展機械化耕作,但由于嵐縣人口較少,前期經濟發(fā)展不足,工業(yè)對農業(yè)帶動不力,另外一個制約因素是缺水,但嵐縣農業(yè)如能提高生產技術,改進經營模式,有很大的潛力可挖掘。其余山上的縣(區(qū)),是典型的沿河黃土高原地貌,群山逶迤,丘陵棋布,溝壑縱橫,地形破碎,不具備機械化耕作條件。但這里地域廣闊,人口密集,如興縣是山西省國土面積最大的縣,而臨縣人口居呂梁第一,鑒于這些縣(區(qū))的現(xiàn)實,可因地制宜,發(fā)揮優(yōu)勢,開展小雜糧種植和果林栽植。

2.呂梁農業(yè)發(fā)展水平的不平衡現(xiàn)象比較突出。平川四縣(市)農業(yè)產業(yè)結構調整步伐較快,經過多年發(fā)展,結構也相對比較合理;而貧困山區(qū)產業(yè)結構調整步伐慢,結構很不合理,特別是存在產業(yè)結構趨同現(xiàn)象,不利于優(yōu)勢互補,沒有形成各縣特色的產業(yè)優(yōu)勢。

3.農業(yè)產業(yè)化、規(guī)模化經營可大幅提高農業(yè)經濟發(fā)展水平。從分析結果看,排名靠前的縣(市)都是農業(yè)產業(yè)化發(fā)展較好的縣(市),在平川四縣和臨縣、興縣,與農業(yè)產業(yè)化發(fā)展關系密切的農副產品加工業(yè)發(fā)展較好,龍頭企業(yè)相對其余縣(區(qū))多。孝義市有山西旺達農副產品生態(tài)科技有限公司、山西惠農淀粉有限責任公司、山西銘信禽業(yè)有限公司等;汾陽市有山西山寶食用菌生物有限公司、山西紫苑微生物研發(fā)有限責任公司、山西汾陽裕源土特產有限公司等;文水縣有山西仙塔食品工業(yè)集團有限公司、山西省文水縣大象禽業(yè)有限公司、山西胡蘭食品有限公司等;臨縣有山西天淵棗業(yè)有限公司、山西鴻潮食品有限公司等。而排名靠后的縣(區(qū))往往種植、養(yǎng)殖都零星分散,沒有農業(yè)龍頭企業(yè),農業(yè)生產無論產量和規(guī)模都未形成“拳頭”。

(二)政策建議

1.出臺相關政策,改變農業(yè)生產經營模式。呂梁農業(yè)經濟發(fā)展緩慢,一個重要原因就是以前的農業(yè)生產傳統(tǒng)落后,屬小農自然經濟,農民各自為陣,生產成本高,農產品沒有統(tǒng)一標準,良莠不齊,抵御市場風險能力也很差。因此在中央出臺的農村改革政策的基礎上,規(guī)范土地流轉,鼓勵農民成立專業(yè)合作社,規(guī)模化經營。積極發(fā)揮“農戶+基地+企業(yè)”的優(yōu)勢,扶持龍頭企業(yè)拉長產業(yè)鏈條,把產品做精做專、做大做強,形成品牌競爭優(yōu)勢。通過專業(yè)合作社與龍頭企業(yè)對接,實現(xiàn)統(tǒng)一的生產標準,農產品質優(yōu)量多,農戶、企業(yè)實現(xiàn)雙贏,農民持續(xù)穩(wěn)定增收。目前,全市已發(fā)展農民專業(yè)合作社5098家,吸納帶動農戶21.25萬戶,覆蓋2559個行政村,成為推動農業(yè)產業(yè)化發(fā)展,農民持續(xù)增收的“助推器”。

2.注重項目,以工補農。近年來,呂梁市依托煤鐵鋁等資源優(yōu)勢,經濟社會迅猛發(fā)展。但工業(yè)的迅猛發(fā)展卻沒有改變農業(yè)薄弱的現(xiàn)狀,農民依然貧困。因此亟需實施“以工補農、以煤補農”戰(zhàn)略,以工業(yè)化帶動農業(yè)發(fā)展,用現(xiàn)代科技改造農業(yè),用現(xiàn)代產業(yè)體系提升農業(yè),用培養(yǎng)新型農民發(fā)展農業(yè),切實加強農業(yè)基礎設施建設,為促進農民增收、提高農業(yè)綜合生產能力奠定堅實基礎。政府則可推動農業(yè)項目建設,2013年年初,呂梁市委、市政府全面啟動了“8+2”農業(yè)產業(yè)化振興三年計劃,大力發(fā)展核桃、紅棗、雜糧、畜牧、蔬菜、馬鈴薯、林下中藥材、食用菌八大產業(yè),突出抓好市場建設和龍頭企業(yè)建設兩個關鍵環(huán)節(jié)。經過一年多的實踐,全市農業(yè)示范園區(qū)各產業(yè)基本實現(xiàn)了區(qū)域化、規(guī)模化、一體化、品牌化、市場化,形成了農業(yè)產業(yè)化雛形,也為企業(yè)參與產業(yè)扶貧開發(fā)提供了條件。

3.因地制宜,突出特色。呂梁各縣(市、區(qū))自然資源稟賦各異,傳統(tǒng)農作物也不相同,各縣(市、區(qū))應抓住自己的優(yōu)勢特色,努力做大做強,以此為突破口提高農業(yè)產業(yè)化水平,提高農業(yè)效益。如平川四縣仍要堅持把糧食生產放在首位,推動糧食生產再上新臺階。玉米、高粱、谷子是重點種植農作物。玉米是發(fā)展畜牧業(yè)的優(yōu)質飼料,高粱可用來釀酒,小米是呂梁小雜糧里的優(yōu)勢品牌。嵐縣、方山、興縣、臨縣則有種植馬鈴薯的悠久歷史,資源優(yōu)勢明顯,要大力推廣脫毒馬鈴薯和早熟馬鈴薯新品種,提高產品質量,建設生產基地。沿黃的臨縣、柳林、石樓土地廣闊,光照充足,晝夜溫差大,發(fā)展紅棗生產具有得天獨厚的條件,今后要在繼續(xù)擴大生產規(guī)模的同時,把工作重點放在加強技術管理,改造低產果園,發(fā)展優(yōu)良品種上。東部丘陵地帶則是生產核桃的主要基地,尤以汾陽為主。在畜牧業(yè)方面,沿黃四縣是山羊生產區(qū)域,平川四縣是豬雞生產區(qū)域,中部五縣則是養(yǎng)牛生產區(qū)域。總之要因地制宜發(fā)揮資源優(yōu)勢,加快農業(yè)產業(yè)結構轉變,盡快實現(xiàn)農業(yè)生產產業(yè)化、現(xiàn)代化,使全市農村經濟有質的飛躍,農民收入大幅提高,生活水平得到明顯改善。

參考文獻:

[1] 林毅夫.農業(yè)產業(yè)化與“山東經驗”[J].城鄉(xiāng)橋,2007(9)

[2] 黃海志.農業(yè)產業(yè)化的梧州模式[N].梧州日報,2012.1.9(3)

(作者單位:山西省呂梁市柳林縣柳林鎮(zhèn)統(tǒng)計工作站 山西呂梁 033000)(責編:鄭釗)