數學因生活而精彩

湯加萍

摘 要:數學知識來源于生活,那么數學教學就應當聯系生活、貼近生活,拉近學生與數學知識之間的聯系,使之產生親切感,讓學生學生活數學,過數學生活,才能使數學教育煥發出勃勃的生機,才能使學生的思維能力、實踐能力和創新意識得到充分的發展。同時,現代數學教育也非常重視讓學生體會數學與大自然和人類社會的密切關系,重視讓學生運用數學知識去理解周圍的世界,解決生活中的問題,真切地感受到數學的意義,而不是把數學變成枯燥的運算和冷冰冰的數字。

關鍵詞:生活即教育;數學生活化;生活情境;應用

傳統的數學教學思想,認為數學是一個已經有的、現成的數學體系,教學時只需把教學內容當作一個“現成的產品”來分析就可以了,學生的作業是對例題的模仿,這樣的教學效果,常常會使學生感到數學太嚴肅抽象,太枯燥無味。教學中,我們教師可以根據教材內容與學生生活實際,找準切入點,適當改編教材,創設現實生活問題情境,運用已有的生活經驗學習數學,并運用已學的數學知識解決生活中的問題,使學生感受到生活中處處有數學,數學就在生活中。

一、運用生活情境激活教學內容,革新教學模式

《義務教育數學課程標準》指出:“義務教育階段的數學課程,其基本出發點是促進學生全面、持續和諧地發展。它不僅要考慮數學自身的特點,更應遵循學生已有的生活經驗,讓學生親身經歷將實際問題抽象成數學模型并進行解釋與應用的過程,進而使學生獲得對數學理解的同時,在思維能力、情感、態度與價值觀等多方面得到進步和發展。”同時,它還提出數學教學活動必須建立在學生的認知發展水平和已有的知識經驗基礎之上。教師應激發學生的學習積極性,向學生提供充分從事數學活動的機會,幫助他們在自主探索和合作交流的過程中真正理解和掌握基本的數學知識與技能、數學思想和方法,獲得廣泛的數學活動經驗。

案例一:利息

筆者在教學《利息》一課前設計了一個數學實踐活動。要求學生在假期中去銀行調查我國銀行目前公布的利率,并記錄下來分類整理制成表格,同時又要求學生去銀行存50元、100元或200元等,存期可為半年、一年、兩年等,并將儲蓄存單在上課時帶來。

在課堂教學中,我就利用學生手中的存單由學生自己探索利息的計算方法,具體操作如下:

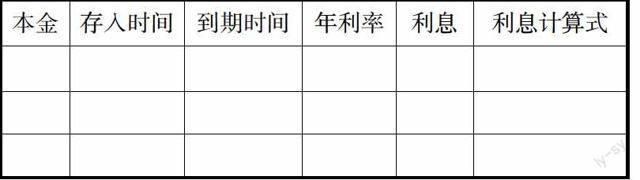

1.以學習大組為單位,將存單匯總,不同的存款、時間填寫在下表中:

2.要求學生根據表中數據計算利息,將計算結果與存單上的利息校對后,將算式填寫在相應的表格中,可先計算自己存單上的利息,再試算別人的。

3.小組討論利息的計算公式。

4.小組派代表全班交流,同時在交流時教師板書填寫各種不同的存款金額、存期等。

通過交流我發現大部分學生已明確了利息的計算方法,而且對于半年期的利息也會計算,即時間為1/2,于是利息的計算公式也水到渠成,迅速得出了。同時,通過學生的課前調查這一實踐活動,使學生親歷了數學知識的形成與發展,革新了數學知識。(教材中的利息還是幾年前的)

眾所周知,現實世界是數學的豐富源泉,小學生學習的數學應是生活中的數學,是學生“自己的數學”。縱觀整個教學過程,我覺得這是一堂全新的應用題教學課。在這堂課中,一道接一道的例題和練習不見了,取而代之的是來源于學生自己課外通過調查獲得的生活素材和信息。這符合數學課程標準要求的“學生的數學學習內容應當是現實的、有意義的、富有挑戰性的”這一基本理念。由于學習素材是由學生自己課外通過調查獲得的,就能使學生充分感受到數學與現實生活的聯系,增強了數學的應用意識。在本課中,教師引著學生逐字逐句分析應用題數量關系的現象消失了,取而代之的是學生自主地探究和合作交流,使課堂教學模式發生了根本性的變化。學生真正成了學習的主人,積極地投入到學習之中,努力地探索解決問題的方法,并且很快得出了利息的計算方法。這也符合數學課程標準中“培養學生能從現實生活中發現并提出簡單的數學問題,能探索出解決問題的有效方法”的要求。從而培養了學生自主探索、解決問題的能力,同時又使學生明白了數學在生活中真是無處不在。

現行教材中的例題都經過數學處理,被人為的簡單化、典型化、留給學生的思維空間較小,學習過程單一,缺乏創新與活力。因此,我們教師應遵循“以人為本”的教育思想,從促進學生的全面發展的高度出發,緊跟歷史發展的腳步,適當改編教材,讓教學內容活起來。讓學生從課本走進生活,使他們能真正體驗到數學的應用和價值,體驗到數學學習的樂趣和成就感。

案例二:一個數加或減接近整百、整千數的簡便運算

本課教材只是安排了兩道計算題作為簡算例題,筆者在教學時是這樣處理的:

師:媽媽帶了456元錢上街,買了一件衣服需要198元,請同學們想一想,媽媽會怎樣付錢?你能用算式表示媽媽還剩多少錢嗎?

生1:媽媽會直接付給營業員阿姨198元。算式是:

456-198=258(元)。(學生思索了一會報出得數)

生2:媽媽沒帶零錢會直接付給營業員阿姨200元,讓營業員阿姨找給媽媽兩元。算式是:

456-200+2=258(元)。

師:同樣計算媽媽剩下的錢,既可以直接用456-198,也可以用456-200+2來計算,你喜歡怎么算,為什么?

生3:我喜歡第一種算法,因為第一種算法書寫方便,而且加號減號也不會寫錯。

師:哦,原來是書寫比較方便。

生4:我喜歡第二種算法,因為這個算式計算比較方便。

師:其他同學呢?(學生答略,但大部分學生喜歡用第二種算法)

師:老師也喜歡用第二種算法,但為什么要先減200再加2,老師也有些迷糊,誰能解釋一下?

生5:減200是因為媽媽先付出了200元,所以要減掉。加2是營業員找給媽媽的。

師:那么在計算456-198時可以怎么想?自己小聲說說。

《義務教育數學課程標準》指出:“數學課程應強調從學生已有的生活經驗出發。數學活動必須建立在學生的認知水平和已有的知識經驗基礎之上。”也就是說,數學教學活動要以學生的發展為本,要把學生的個人知識、直接經驗和現實世界作為數學教學的重要資源。對學生而言,與媽媽一起買衣服是最熟悉不過了。而且在實際購物時,對于198元的付款也往往是先付200元再找還2元。教師在教學時適當變通教材上的學習內容,采用貼近學生生活實際的事例進行教學,溝通了知識與生活之間的良性互動,有助于學生理解、掌握知識。

二、運用數學知識解決生活問題,提高學生的數學意識

學數學的目的在于運用。在現實生活中,小學生有較為豐富的數學生活背景,但學生很少用數學的眼光去認識和處理周圍實物或數學問題,它是數學教學的最高境界,因此,當學生學了數學后,教師應及時帶領學生走進生活,嘗試運用所學知識分析、解釋日常生活中的數學現象、數學問題,體會數學在日常生活中的價值,以培養和提高學生應用數學的意識和能力。具體可以從以下幾方面入手:

1.與實踐活動相結合

在教學中,教師要有目的、有計劃地組織學生參與具有生活實際背景的數學實踐活動,這樣做不僅能鞏固學生所學的數學知識,又能開闊學生的數學視野,培養學生的實踐能力,體驗數學的實踐性。例如,在教學統計時:可以讓學生調查個人喜歡的電視節目,讓學生運用統計的方法了解周圍的人們都喜歡什么節目,讓學生鞏固應用收集、整理信息的方式,了解某些具有傾向性的現象,明白男生比女生更喜歡體育節目,學生比家長更喜歡挑戰800等。通過這樣的活動,既能提高學生收集信息的能力,在數據整理中,又能獲得更多的信息。

2.與生活問題相結合

《義務教育數學課程標準》中明確提出:“教學中,應該努力發掘出有價值的實習作業,讓學生在現實中尋求解決方案。”數學練習要引進相關的生活問題,使學生學用結合。例如,在教學“長方體和正方體表面積”后,我要學生測量一下教室的長和寬,及門、窗、黑板的長和寬,然后利用所學的知識,測算教室要粉刷的面積。通過學生具體搜集信息,并對信息加以分析,找出解決問題的辦法,整個過程都是學生學習長方體表面積的真實體驗,有利于學生數學知識的理解、消化。

3.與課外活動相結合

課外活動對于知識的掌握、理解和熟練應用起著重要的作用,任何知識只有親身體驗,才會理解深刻,運用自如。所以,要培養學生應用數學知識的能力,還要加強課外活動。例如,教學“步測和目測”后,我有意識地讓學生到操場測量一下,體驗步測和目測。這樣做加強了學生對數學知識的理解,體味到了解決問題的一種享受。

案例三:在教學了長方體、正方體的體積后求一個土豆的體積

師:你能用今天學的知識求一個土豆的體積嗎?(新課開始時曾放入水中以解釋體積的概念)

學生認為土豆既不是長方體,也不是正方體,而是不規則的形狀,不能求它的體積。

師:“真的不能求嗎?請同學們在課后動動手、動動腦去試驗一下,想辦法求出任意一個不規則物體的體積,在下節課咱們來進行討論。”

又如,學了三角形的穩定性后,我要求學生找一找生活中利用三角形的這個特性的現象。學生指出了自行車停車的支架、后面的書包架、連接前后輪之間的支架等。接著,我又拿出一個搖晃的椅子,要求學生利用所學知識思考怎樣做才能將椅子修結實,并說明理由。《義務教育數學課程標準》指出:“要讓學生親自經歷將實際問題抽象成數學模型并進行解釋與應用的過程。”在本案例中,利用學過的知識求土豆的體積和利用三角形修理凳子這些生活問題能激起學生解決問題的欲望,并借此培養學生解決實際問題的能力,充分體現數學知識的應用性,使學生逐步養成用數學眼光看問題,提高學生的數學意識。

“數學源于生活,但又高于生活。”數學來源于生活,扎根于現實,應用于生活,所以我們的教學要從學生自己熟悉的生活背景中去發現數學,掌握數學和運用數學,在過程中體驗數學與周圍世界的聯系以及數學在社會生活中的作用和意義,逐步領悟學習數學與個人成長之間的關系,感受成功,增進自信。總之,我們在數學教學中必須千方百計地讓學生在生活實際的情境中體驗數學問題,讓學生自覺地把數學知識運用到各種具體的生活情境中,把培養學生的應用意識有意識地貫穿于教學的始終。讓數學回歸生活,將數學與生活結伴而行,使學生充分感受到數學有用,感悟數學的巨大魅力,讓數學因生活而精彩。

編輯 馬燕萍