城鎮化進程中新農合政策對農民就醫行為的影響分析

任向英 王永茂

X

[內容摘要]本文通過以農村固定觀察點數據為基礎,并基于清華大學農村固定觀察點的新農合專項調查、中共中央政策研究室和農業部農村固定觀察點的數據分析,形成了對新型農村合作醫療制度(簡稱新農合)對于農民就醫行為的綜合性分析。本文發現:新農合的普及顯著提高了參合者的健康水平,并明顯改善了參合者“小病拖、大病扛”的狀況;同時,鄉鎮醫療衛生機構的利用率明顯上升,縣級以上衛生機構的就醫比例有了一定的下降,基本在逐步實現分級診療的構想。新農合在調整農民分級診療的同時也反映出農民的就醫能力依舊較弱,負擔依舊偏重。

[關鍵詞]城鎮化建設;新農合;自主就醫;就醫行為

[中圖分類號]F299.21 [文獻標識碼]A [文章編號]1000-8306(2015)03-0121-10

一、目的及意義

新農合自2002年10月被提出后,農民的就醫行為一直是學者們研究的重點問題,所得到的結論不斷為新農合的具體實施提供一定的理論支持。而我國城鎮化建設正進入高速發展的關鍵時期,各方面的問題較為突出,尤其在農民的就醫選擇上,呈現出一定的發展規律。我國新農合經歷了十多年的推廣及不斷完善,已經成為建設農村社會保障體系的重要政策之一。這些均使得關于新農合的研究具有一定的現實意義。第一,城鎮化的本質要求是為了給農民提供與城市居民同樣的社會公共基礎服務、平等的就業機會,而目前新農合在特定時期提出后,在解決農民“看病難、看病貴”的問題上起到了良好的作用,但目前無法與其他社會醫療保險實現整體的有機結合。第二,目前城鎮化建設中面臨農村經濟結構的調整,希望城鎮化的農民不僅改變居住方式,更重要的是能夠在融入城鄉一體化的生活后,繼續保持自身再生產的能力。新農合作為重要的行政調節手段,需要對其實施后產生的影響及效果進行廣泛而客觀的研究。

本文通過對新農合實施后農民分級診療的現狀、農村就醫的價格及收入彈性調查研究,形成了在城鎮化背景下的新農合對農民就醫行為影響的整體性評價。本文的創新點體現在:第一,以農村的固定觀察點統計數據為基礎,有針對性地進行農村就醫及醫療機構的調查研究,將獲得的第一手數據資料與清華大學農村固定觀察點的新農合專項調查、中共中央政策研究室和農業部農村固定觀察點的數據共同分析,實現了政策與就醫行為的匹配。第二,首次以城鎮化背景為切入點、新農合的實施效果為研究目的,并結合對農民就醫行為中醫療機構的選擇為研究內容,研究角度新穎。第三,在模型的選擇方面,利用嵌套Logit方法,規避了一般選擇模型的弊端,并導出彈性回歸方法,為最終結論的得出提供了數據支撐。

二、文獻綜述

新農合作為一種較為特殊的社會保險,受益的農民和政府補助資金來源的納稅人的滿意度對其成功與否具有舉足輕重的作用,而受益農民的滿意度在其參合的積極性及就醫行為上有直接表現。理論上新農合對農民就醫行為的影響不僅來自于其事前道德風險和事后道德風險兩個方面,也來自于醫生的誘導需求,尤其是在按服務付費的保險支付的情況下,但均與具體的保險制度有不同程度的關系。因國外并無新農合,故國外基本無直接針對于新農合的研究,但我國的新農合具備醫療保險的基本特征,因此國外的研究及數據模型具有一定的借鑒意義。

不同的醫療保險制度及種類對參保人使用醫療及保險服務的影響研究的分析數據,一般有以下三個來源:

第一類為醫療保險實驗,即在較大的群體中隨機選擇適量樣本,根據實驗需求對樣本參加的醫療保險進行分配后,對樣本的就醫行為進行記錄分析。最著名的是20世紀70年代由美國開展的蘭德醫療保險實驗。第二類為自然實驗。一般適用于在保險政策突然發生大幅度調整時,主要反映的為參保人對于政策前后的反映及對醫療服務的使用等方面的指標變化。第三類是個體調查觀察研究。該調查數據是在自然狀態下對樣本進行非隨機化的分析,以獲得最原始的自然結果,該結果不受實驗的干預,該類型的數據需要在相當長的時期內進行對樣本的持續跟蹤調查。

以上三種方法均有各自的局限及優點,具體到在城鎮化建設中我國的新農合政策,在其試點及推廣過程中,各地市的具體補償方案相差較大。農民只能參加戶口所在地的新農合,而由于目前外出務工的農民較多,這就類似于不同地區的農民被外生地安排在各種差異較大的新農合補償方案下,由此形成了自然發生的社會試驗,為國內外學者研究城鎮化新農合政策下農民就醫行為提供了豐富的素材。

已發表的研究中使用較多的是以新農合為著眼點,研究政策實施后對農民就醫行為的影響。Duan等人利用兩部模型發現參保人的教育程度、疾病嚴重程度對是否就醫及醫療費用具有顯著影響。而Brown等利用Logit模型得出了不同新農合的補償方式對參合人就醫行為有明顯的影響。李芬采用SPSS13.0進行分析問卷調查的大學生數據顯示,大學生是否參保及參加的保險種類對其就醫行為無明顯關系。黃建軍等人通過logistic回歸分析法對病人就醫醫院的選擇影響因素進行研究發現,醫療效果、服務態度等是影響患者就醫行為的顯著因素。

由對新農合的文獻梳理發現,與國際上針對于醫療保險的研究不同,雖然國內外學者已經對于我國新農合政策開展后的影響進行了研究,但都局限在對于醫療服務的使用、參保人的健康水平的影響上,而對于醫療機構的選擇及整體醫療服務的影響還沒有系統的研究,這些對于后期政策的完善是必要的。在本研究中,我們運用農村固定觀察點數據以及大樣本抽樣調查數據,對農民的醫療需求、醫療機構的選擇問題進行研究,并對醫療服務的使用情況及收入彈性的影響做了分析,形成了新農合對農民就醫行為影響的總體性評價,最后得出了新農合建設的政策建議。

三、數據模型

(一)數據模型

1.logit模型。在模型的選擇上,最終選取嵌套logit模型來作為農民就醫行為影響因素的分析手段。由于logit模型存在有無相關選項彼此獨立的假設,雖然簡化了模型的估計方式,但假設的結果可能與資料不符,因此限制了其的應用。但通過修改模型的誤差項結果,可以解決這一問題,以及通過嵌套logit模型來實現。通過Uij(假設第i個決策者選擇第j個選項)做累加隨機效用的模式刻畫,那么j決策者的效用應包括Vij和εij兩部分。前者是確定的效用部分,而后者是隨機的效用部分,即:

Uij=Vij+εij(1)

在選擇第一層的第j項下,選擇第k選項的概率為:

(二)數據來源及說明

本文中的數據是在對新農合實施后進行大量調研統計獲得的較為全面的基礎數據,并通過對統計局等權威部門的調查數據及公布的政策數據進行匯總,以確保本文引用數據的客觀性及可靠性。數據主要來源有:

首先研究組對我國16個省共計57個縣市的新農合政策數據進行統計,并整合了對應的固定觀察點的數據,共獲得近40000戶的統計數據,作為實證分析的基礎;其次選擇2007年清華大學針對新農合的專項調查所獲得的數據;本文還參考了中共中央政策研究室和農業部農村固定觀察點關于醫療費用方面的數據。

在選取的3894個樣品中,96.4%的樣本都參加了新農合。而新農合的繳費為每人10~40元不等。各級醫院的最低起付線均為0元,但最高分別為600元、1000元、2000元,其報銷的比例也有所區別。調查的樣品中家庭規模平均為3.942人,年均收入38421元,其中每個家庭中女性與中學生的均值分別為1.791和0.583,約占63%的樣本從事農業生產工作。

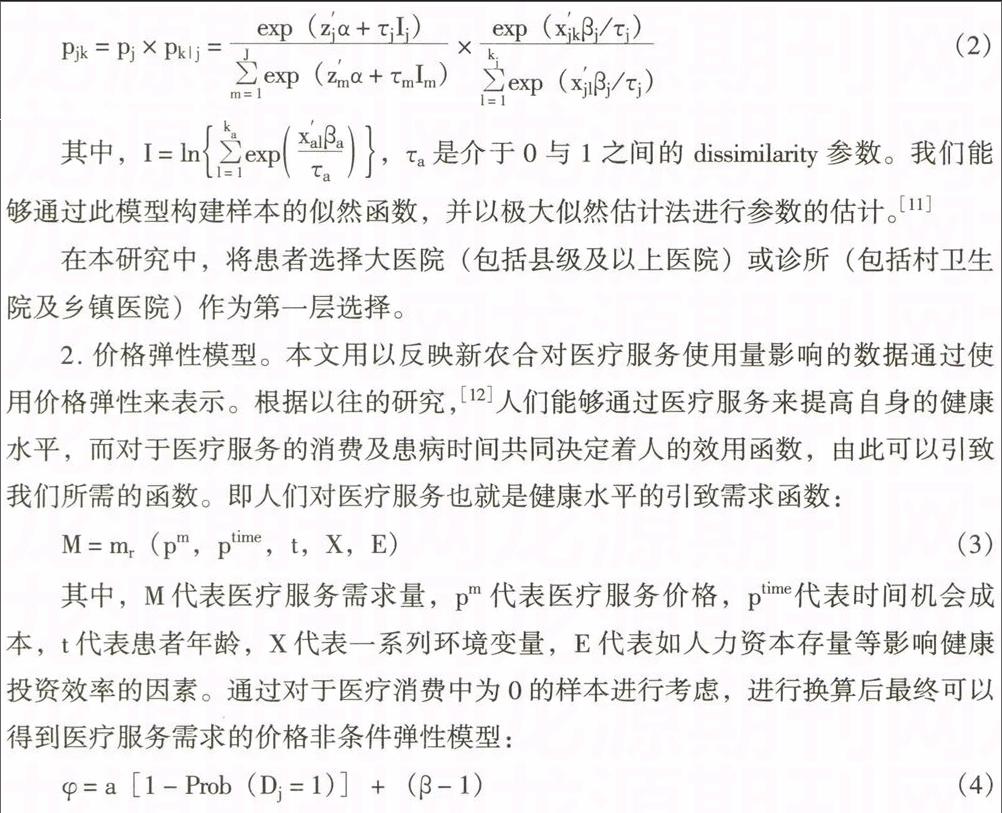

從對參加新農合的后農民就醫的地點選擇來看,參合人更傾向于到鄉鎮或縣級衛生院就醫。而在對住院數據的統計中發現,鄉鎮及縣級衛生院的住院比例也有一定的升高。但總體來看,縣級以上醫院的就醫比例無顯著上升(見圖1)。

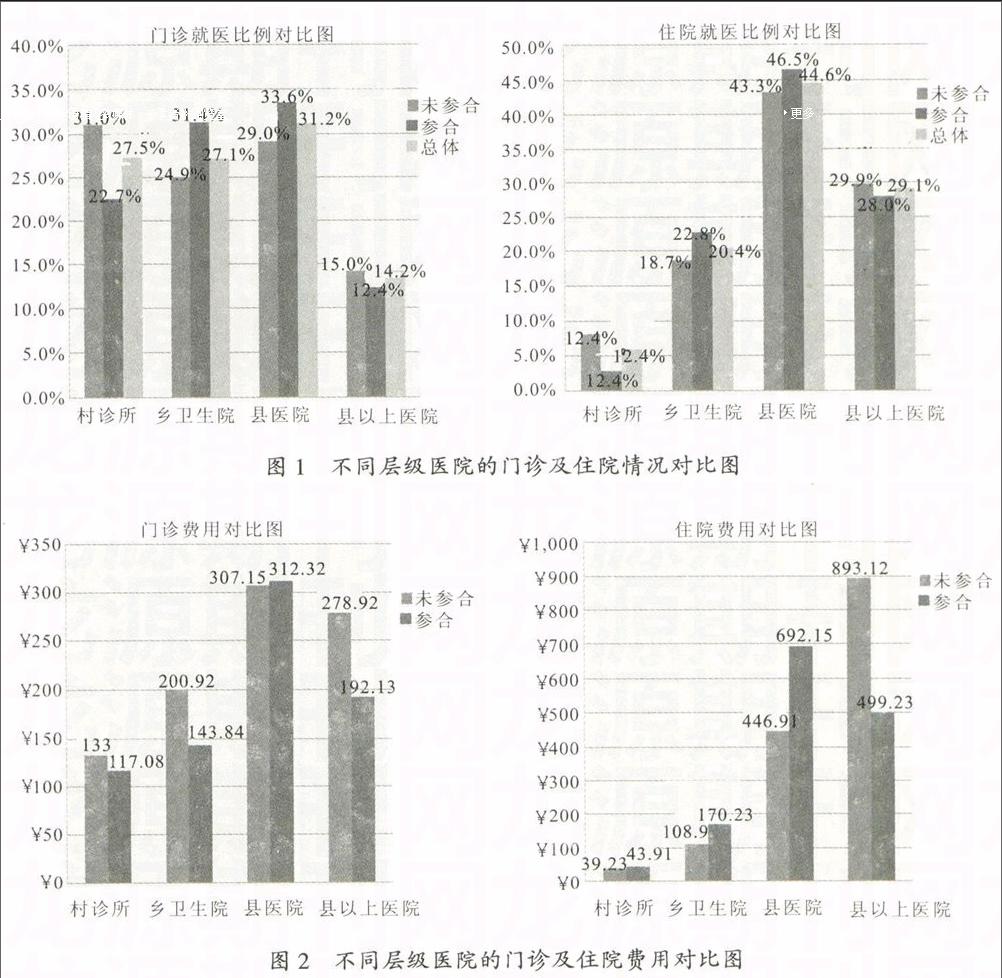

新合作醫療保險對不同層級的醫療機構在費用使用方面也有一定的影響。村及鄉衛生院、縣級以上醫院的日常門診的費用在新合作醫療保險政策下有所減低,縣級醫院無顯著變化。而住院的費用鄉鎮及縣級醫院有顯著上升,而縣級以上醫院在住院費用上顯著下降近50%左右,這與新合作醫療保險大病統籌的指導方針有一定關系,而村診所的費用無顯著變化,具體數據如圖2所示。

四、實證結果與分析

(一)新農合政策對農民選擇醫療機構的影響

通過對患者在醫療機構的選擇的數據統計上可以發現,新農合的實施顯著增加了參合人選擇鄉鎮級、縣級醫院的比例,而村診所及縣級以上醫院的就醫比例相對降低。這說明在參合后,人們更傾向于在報銷比例及報銷時效性相對較好的鄉鎮及縣級醫院就醫,基本能夠達到分級診療的目的。而年齡越大的患者,選擇村診所、縣級以上醫院的比例越高,較為年輕的患者選擇鄉鎮及縣級醫院的比例較高,可能是由于年齡較大患者的身體狀況決定的,對于小病可能在家庭或村診所的日常護理就能夠滿足,而一旦有較為嚴重的病癥就需要到縣級以上的大型醫院進行治療。而教育程度的高低也對醫療機構的選擇有一定影響,學歷越高,選擇村診所、鄉鎮醫院的比例越高,可能是由于其懂得更多的醫療保健知識,能夠在日常生活中對自身的身體健康進行較為良好的護理,并且對于輕微的病癥能夠更加合理地做出反應,并能對新農合政策及分級治療的政策表示理解和配合。

(二)新農合政策對各級醫療服務的使用量影響

由于各級醫療機構在新農合政策中自付比例有所不同,因此兩部模型需對不同的醫療機構進行單獨計算。由于所獲得的數據限制,僅對鄉鎮、縣級、縣級以上醫院的數據進行了分析,表1中給出了利用logit模型計算的醫療支出的回歸結果。

新農合政策的自付比例越高,農民的就醫比例越低,而縣級以上醫院可能收診的大部分為重病、大病,因此雖然其比例不是負相關性,但新合作醫療也能夠明顯減低患者的支出。收入越高的家庭,在醫療方面的支出則越高,而具有固定收入的人醫療支出相對較低。

家庭規模的大小與就醫概率呈正相關,與醫療支出呈負相關。受教育程度越高則就醫的概率越大,醫療支出也相對較高。而中學生的數量與醫療服務的使用情況呈負相關,這也反映出農村教育支出對家庭的重要性。而自我評價的健康與否與是否就醫及支出有著明顯的正相關性。詳見表2。

圖3為醫療機構的醫療支出的價格、收入彈性。在以往的發達國家的研究中,醫療價格對于消費無顯著的關系,即彈性較小。本次研究的結果顯示,鄉鎮、縣級及縣級以上醫院的價格彈性分別為-1.17、-1.36和-1.39。整體看來醫療服務的需求是富有價格彈性的,并且農民對于醫療價格也較為敏感。這反映出我們的新農合政策的保障水平依舊較低,農民就醫的負擔依舊較重,其醫療支出在農民的可支配收入中所占的比例依然較大。而收入彈性在三級醫院中分別為0.541、0.553和0.548。這說明對所研究地區的農民來說,醫療服務為日常的必需品,而非奢侈品。但也反映出我國的醫療消費所購買的服務為基本的醫療保障服務,與我國目前整體人均醫療資源較低的情況一致。

五、結論

本文在城鎮化背景下,通過對參合農民在不同醫療機構之間的選擇和使用量的研究,考察了新農合對農民就醫行為的影響,獲得了較為豐富的結論。

第一,新農合政策降低了縣級以上醫院的就醫比例,同時提高了鄉鎮及縣級醫院的就醫比例,而村診所的就醫情況變化不大,說明新農合分級診療的目的基本達到。第二,新農合在鄉鎮及縣級醫院的就醫比例與自付比例成反比,但對縣級以上醫院的就醫情況影響較小。但通過新農合政策,我們發現,農民就醫的醫療成本顯著下降,尤其是大病之后通過新農合政策的報銷制度,農民因病返貧、因病致貧的情況明顯好轉。第三,參合農民對于醫療價格依舊較為敏感,這與新合作醫療保險政策的指導思想有一定關系,對于日常患者的醫療自付的比例相對較高。尤其對于長期服用藥物的患者來說,獲取醫療服務的成本依舊較高,其醫療支出在所有收入中所占的比例依舊較大。第四,不同醫療機構的醫療支出的收入彈性相差較小,總體來看缺乏彈性,醫療服務的需求受收入的影響較小。

新農合政策對農民就醫行為的影響基本達到了其預期的目的,這對于加快農村建設、縮小城鄉差距具有重要的現實意義,并能夠為繼續發展社會保險提供一定的理論依據。

第一,新農合政策成功地實現了農村就醫在各級醫院的分流,不僅能夠使政府更加合理地利用有限的醫療資源,減少浪費、控制醫療成本,還能夠提高農民的醫療福利。這對于縮小城鄉公共服務的差距、加快城鎮化建設有著重要的意義,并為國內農民或特殊群體的社會保險提供了參考。

第二,參合后農民在醫療的支出上有明顯下降,尤其是在大病后返貧、致貧的情況有了很大的好轉。在日常的醫療服務中,新農合政策減輕了農民的自付壓力,但由于新農合的主要目的及地位,農民依舊對醫療服務的價格很敏感。在不斷深化城鎮化過程中,可考慮不斷加強新農合對農民日常醫療的保障,提高保障的水平及層次。

第三,醫療服務依舊是農民的必需品,收入對其無顯著影響。在后期不斷深化的同時,可增強農民對自身健康長期投資及新農合的認識,并結合當地的特點逐步開展義務性的醫療衛生保障培訓及保健知識下鄉、下社區的活動,并以村診所為中心逐步影響農民養成醫療保健的習慣。

由于本文中所使用數據的限制及分析手段的影響,近幾年部分地市的政策變化未能在本研究的數據中體現,希望在后期的研究中能更加準確、詳細地對上述問題進行佐證及分析。

責任編輯:鄧康林