我國節能與新能源汽車產業政策研究

吳勝男+曾海鵬+童一帆+抄佩佩

摘 要:基于對創新政策分析框架體系的研究,結合2009年以來我國節能與新能源汽車產業政策的動態和趨勢,選取了“十城千輛節能與新能源汽車示范推廣應用工程”、“新能源汽車產業技術創新工程”等重大政策,總結分析了政策實施效果,歸納了當前產業政策存在的問題,并對產業下一步發展提出相應的政策建議。

關鍵詞:新能源汽車;電動汽車;產業政策分析;對策建議

中圖分類號:T-012文獻標文獻標識碼:A文獻標DOI:10.3969/j.issn.2095-1469.2015.03.01

在節能減排日益成為全社會共識的背景下,發展節能與新能源汽車已成為世界主要工業國家創造汽車產業可持續增長點,帶動各相關產業經濟增長,提升國家綜合競爭力的重要戰略舉措之一。中國政府也非常重視節能與新能源汽車產業的發展,把實施能源戰略作為調整汽車產業的重要戰略選擇。2010年10月10日,國務院辦公廳發布《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》,將新能源汽車產業列為我國七大戰略性新興產業之一,繼續在資金和政策層面給予重點支持[1],并且陸續出臺了產業發展規劃、行業技術標準、財政獎勵補貼、推廣應用指導意見等一系列政策,已經形成較為完整的節能與新能源汽車產業頂層設計,對節能與新能源汽車產業發展發揮了有效的引導和推動作用。

近年來,國內已有相關專家和學者對新能源汽車產業政策做了較多研究工作,總結來看主要有以下三類:(1)安海彥(2011)、曾志偉(2012)等人梳理了不同時期我國新能源汽車產業政策體系特點及導向[2-3];(2)陳柳欽(2010)、楊朝英(2011)、符貴興(2013)、劉欣(2014)等人在研究不同時期新能源政策內容的基礎上,通過對比中外政策異同,借鑒成功經驗,從而更好地引導我國新能源汽車產業的發展[4-7];(3)陳軍(2013)、汪沁(2013)對我國供給型、需求型和環境型三種政策進行計量分析,主要是基于政策樣本數量,從不同維度分析產業政策特點,并尋找政策空白點,提出政策優化建議[8-9]。以上多是基于政策本身進行分析和論述,本文主要立足于創新政策工具模型,全面梳理我國新能源汽車產業政策體系特點,并選擇具有代表性的政策,分析三種政策工具實施效果,結合產業存在的問題,從時序上給出未來三種政策工具在產業發展過程中優化和完善的建議,對我國新能源汽車產業發展具有重要參考意義。

1 我國節能與新能源汽車產業政策體系概述

政策工具是實現政策目標的手段和途徑。政府正確選擇和科學設計產業發展政策工具,是促進節能與新能源汽車產業規劃目標順利實現的基本保證。Rothwell和Zegveld(1985)提出將科技政策體系所涉及的基本政策工具分為供給、環境和需求三種類型[10]。國內學者柳卸林(1993)、連燕華(1999)也提出創新政策分析框架,將創新政策分為三類:一是供給型政策,政策工具表現為政策對科技活動的推動力,指政府通過對人才、技術、資金、公共服務等支持直接擴大技術的供給,推動科技創新和新產品開發;二是需求型政策,指的是通過政府采購、貿易管制、市場補貼、試點示范、價格指導等措施減少市場的不確定性,積極開拓并穩定新技術應用的市場來拉動技術創新核心產品開發;三是環境型政策,主要表現為政策對科技活動的影響力,指政府通過目標規劃、金融支持、稅收優惠、法規管制、產權保護等政策來影響科技發展的環境因素,從而間接影響并促進科技創新核心產品的開發[11-12]。

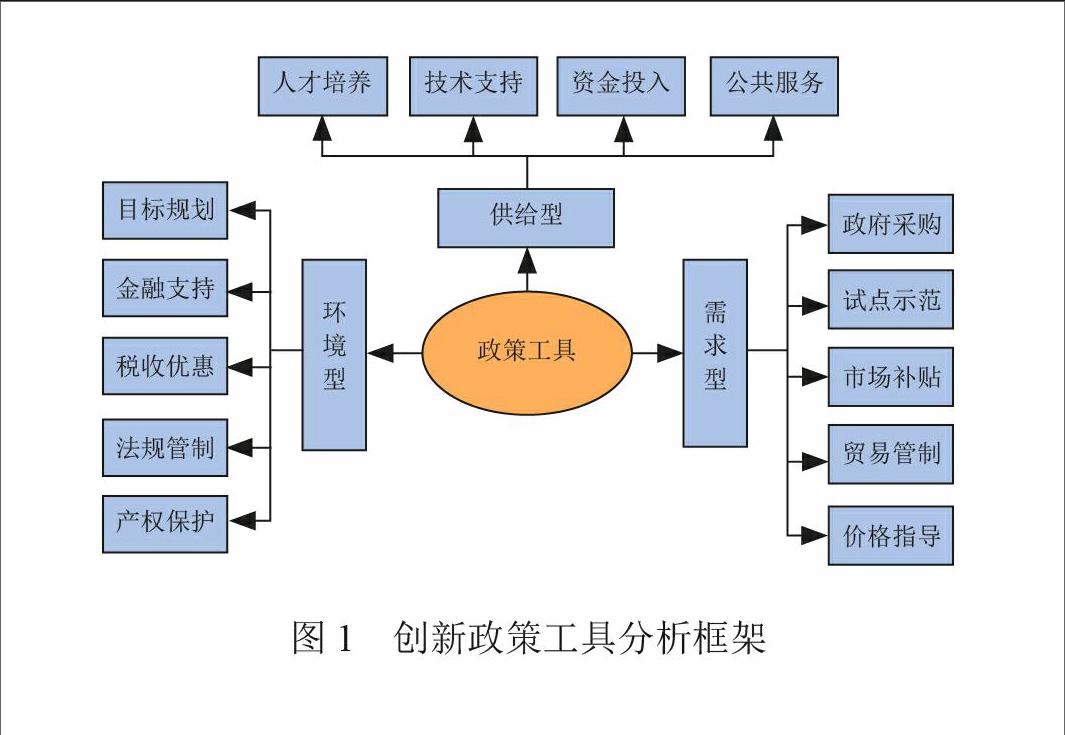

我國節能與新能源汽車的發展大致可分為三個階段。第一階段是“八五”開始至2008年,這一階段主要以供給型政策為主,在科技部863計劃電動汽車重大相關專項支持下,通過技術支持和研發與奧運會等小規模示范相結合,奠定了純電動、混合動力、燃料電池三類動力系統平臺汽車的研發和初步產業化基礎。第二階段是從2009年至2012年,這一階段主要以試點示范、政府采購等需求型政策為主,在25個試點城市開展了較大規模的節能與新能源汽車示范推廣,初步完成了前期市場培育,帶動了試點城市基礎設施建設,探索了融資租賃、定向購買、分時共享等新型商業模式。第三階段是從2012年開始,在發布了《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012~2020年)》的基礎上,相繼啟動了創新工程、新一輪新能源汽車推廣應用等產業化務實項目,進一步加速了產業化進程。在這一階段,三類政策工具結合在一起相互促進,我國正在進入新能源汽車產業化發展和市場推廣的新階段。

由圖2可以看出,2009年以來,在我國節能與新能源汽車產業政策體系中,與新能源汽車示范運營和補貼相關的需求型政策最為密集,目標規劃為主的環境型政策多為間接影響政策,而供給型政策工具相對較少,未來需要進一步加強頂層規劃的設計和優化,科學合理地使用多種政策工具,使政策效果達到最優化。

2 重要政策實施效果分析

自2009年以來,我國先后開展“十城千輛節能與新能源汽車示范推廣應用工程”、“新能源汽車產業技術創新工程”、“新一輪新能源汽車推廣應用”等重大戰略舉措,有力地促進了節能與新能源汽車產業培育和市場推廣,推廣數量快速增加,市場規模不斷拓展,政策效果已逐步顯現。

2.1 十城千輛節能與新能源汽車示范推廣應用工程

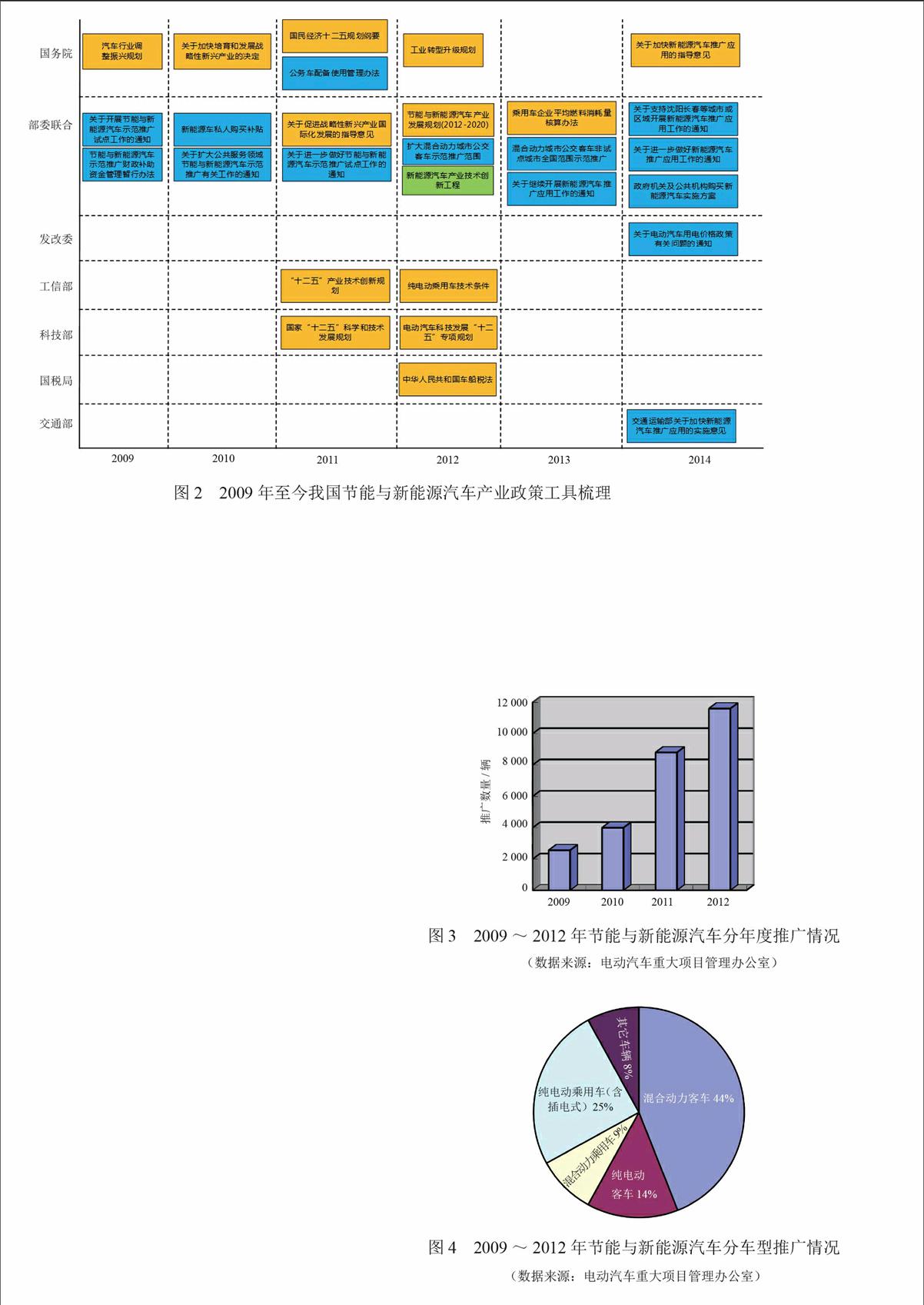

2009年1月23日,財政部、工信部、科技部和發改委聯合開展節能與新能源汽車示范推廣試點工作。中央政府以及地方各級政府利用供給型、需求型和環境型三種政策工具,形成復合型政策體系,通過示范推廣帶動產業發展的思路在“十城千輛”示范工程中得到了良好的貫徹,較好地完成了產業培育初期的歷史使命。截至2012年底,在累計高達88.16億元中央財政補貼支持力度下,25個試點城市總計推廣節能與新能源汽車27 432輛。其中,公共服務領域23 032輛,私人購車4 400輛;混合動力公交車仍然是推廣數量與成效最好的產品,純電動乘用車數量有明顯增長。在基礎設施建設方面,共建成充換電站174個,充電樁8 107個。

“十城千輛”示范工程雖然取得一定成績,但在高額的政府補貼下,政府財政資金支出效果仍有待提高。在“十城千輛”政策體系中,政府補貼和示范推廣等需求型政策工具的比重較大,雖然在產業初期一定程度解決了市場導入的問題,但這種以補貼為主的做法也使產業發展留下了對政策“等、靠、要”的依賴頑疾,企業無法形成內生動力,具有一定的政策副作用。

2.2 新能源汽車產業技術創新工程

2012年,財政部、工業和信息化部、科技部組織實施了新能源汽車產業技術創新工程。采取“前端補貼、聯合申報、分批獎勵”專項扶持模式,擬投入40.55億元,獎勵業內先進企業進行新能源乘用車、商用車以及動力電池技術創新及產業化。創新工程實施一年多以來,各項目承擔單位均在新產品技術開發上取得了一定進展,產業化技術能力得到有效提升。

2.2.1 產業化核心技術取得重大突破

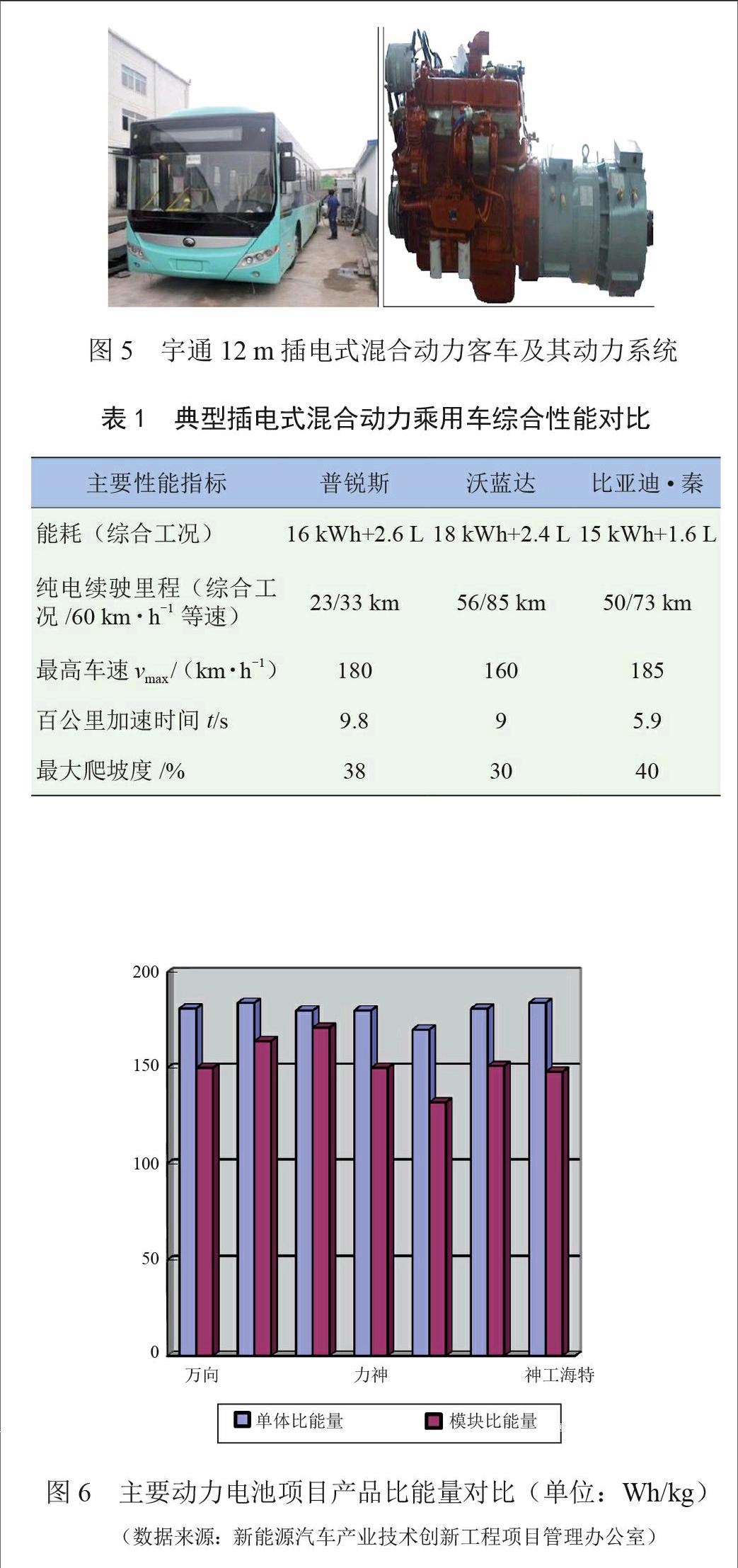

在新能源乘用車領域,創新工程主要支持了比亞迪、長安、上汽等11個項目。其中,搭載第二代雙模(DM II)系統的比亞迪·秦成為國內新能源乘用車明星車型,最高車速185 km/h、百公里加速時間5.9 s、純電續駛里程50 km,綜合性能達到或超過沃藍達和普銳斯等世界知名產品。

在新能源商用車領域,創新工程主要支持了宇通、中通、南車時代等6個項目,經過一年多發展,新能源客車產品技術取得較大突破。其中,鄭州宇通建立了以雙電機同軸混聯式插電式為基礎系統構型,復合能源系統為基礎優化方案,地面充電站為基礎支撐條件的具有自主知識產權的一體化插電式混合動力系統平臺,開展了高效的插電式混合動力系統等研發工作。項目產品節油率超過40%,純電續駛里程達65 km,成為國內插電式混合動力客車標桿,已經達到國際領先水平。

在動力電池領域,我國開展了大量新能源車用鋰離子動力電池的技術開發應用。其中磷酸鐵鋰電池應用廣泛,應用數量國際領先,通過在新能源出租車、公交車上的長期大量應用,其可靠性、安全性得以驗證。未來三元材料為正極的動力鋰離子電池將是重要發展方向。創新工程通過支持萬向、比克、力神等8個動力電池項目,在鋰離子動力電池材料及成組技術等方面取得了有力進展,其中三元材料體系單體能量密度達到180 Wh/kg以上,循環壽命達1 000次以上。

2.2.2 新一輪推廣應用得到有力支撐

隨著創新工程項目產品投放市場,我國新能源汽車推廣數量出現大幅提升。據中國汽車工業協會統計,2013年和2014年1~7月,我國新能源汽車分別推廣15 434輛和20 477輛。通過創新工程項目的支持,2014年上半年創新工程項目產品占新能源汽車推廣總量比例接近50%。其中,比亞迪·秦累計6 457輛,宇通插電式客車累計銷售2 716輛。綜上所述,創新工程為新能源汽車推廣應用提供了有力的技術支撐和產品保障,對新一輪推廣應用起到了重要推動作用。

2.3 混合動力城市公交客車非試點城市全國范圍示范推廣

2013年1~5月,國家部委實施了混合動力城市公交客車非試點城市全國范圍示范推廣,采取集中招標方式,選擇了17家中標企業的70款產品在非試點城市推廣,共推廣了5 304輛混合動力公交客車。該方法以“定額補助、總量控制”的創新補貼模式,加速重點產品推廣,有效規避了地方保護主義,極大地促進了整車企業市場推廣的積極性,僅用5個月便實現了5 000輛混合動力客車的推廣目標。通過規模化的市場推廣,提升了國內客車企業的自主創新能力,降低了整車成本,加快了混合動力城市公交客車市場化進程。該項政策成為2013年過渡年最重要的政策,也給企業帶來了新的希望。

但2013年6月以后,普通混合動力客車補貼中止,大部分車企在完成既有訂單之后,均停止了普通混動客車的生產和銷售,轉為插電式和純電動方向。2014年國內混合動力客車市場占有率急劇下降,原因也在于新一輪的示范推廣中普通混合動力沒有被納入普及范圍。由此可見,相對更成熟、更適應市場需求的混合動力客車在無政府補貼的條件下,依然難以生存,這也反映出需求型政策給產業發展帶來的依賴性后遺癥。因此,未來需要創造更好的政策環境,引導和實施對于節能指標的考核和獎懲機制,形成節能汽車應用的內生動力,才能夠實現可持續發展。

3 目前存在的主要問題

節能與新能源汽車產業的培育和發展,離不開健全、有效的管理制度和政策扶持體系來規范和引導。雖然我國在節能與新能源汽車研發和推廣應用方面取得了一定的成果,但總體來看產業成長仍處于政府主導下的起步培育階段[13]。根據對美國、德國、日本和韓國等發達國家的比較,2013年我國新能源汽車產業競爭力在上述國家中排名最后,且差距明顯[14]。因此,需要在政策工具的使用上總結存在的主要問題并加以完善,才能為我國節能與新能源汽車產業全面發展營造良好的政策環境。

(1)環境型政策中仍存在制約因素,使已有政策實施效果大打折扣,不利于產業可持續發展,產業發展政策環境有待進一步優化。目前,我國對新能源汽車實行與傳統汽車同樣嚴格的投資和準入管理,導致具備一定技術和資金優勢的汽車行業外投資者被排斥在外。政策體系以獎勵性的支持政策為主,缺少懲罰性的約束政策,未能有效形成技術創新倒逼機制。新能源汽車的發展涉及多個管理部門,缺乏統籌協調。新一輪新能源汽車推廣的時間段為2013~2015年,截止目前,全國88個新能源汽車示范城市中,僅有22個城市的推廣方案落地,占比僅四分之一[15],中央與地方政策暫未形成有效合力。基礎設施總體規劃缺失,配套支撐能力不足,基礎配套設施前期投入大,投資回報期長,運營維護服務供應商的可盈利模式仍未突破[16] 。

(2)供給型政策前期效果明顯,未來技術的進一步發展,需要結合環境型政策的引導,讓更多的企業主體參與,解決自主創新與集成創新的問題。目前,我國節能與新能源汽車核心技術還有待進一步突破,缺少質優量產產品。截止2014年6月16日,我國共發布58批《節能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄》,列入1 103款節能與新能源汽車產品,但由于傳統汽車開發技術和制造工藝水平的短板,整車產品綜合品質仍有待提升,可供市場選擇的車型產品較少,產品供應與普通消費者需求不匹配,難以有效增加或滿足市場需求 [17],車載能源系統、驅動系統和整車控制系統等核心技術水平還有待提升[18],新能源汽車與互聯網有待進一步深度融合,車企自主創新與集成創新水平有待進一步提高。

(3)需求型政策易導致企業形成依賴性,缺乏創新動力和投入。目前,我國節能與新能源汽車產業仍處于政策驅動發展階段,扶持政策多以補貼為主,市場導向作用未顯現,企業缺乏創新動力。整車企業過度依賴國家政策導向,對發展新能源汽車的積極性和重視程度普遍不高,以等待觀望為主而實際投入決心和力度不夠,缺乏長遠發展新能源汽車的戰略目標及其行動計劃,對新能源汽車的研發投入力度相對較少。自主品牌企業資金實力不足,發展新能源汽車產品只為應對政府要求,產品大多依托現有車型改造開發,缺少正向研發。

4 促進產業化政策措施建議

經濟體制改革是全面深化改革的重點,核心問題是處理好政府和市場的關系,使市場在資源配置中起決定性作用同時更好地發揮政府作用。減政放權、審批松綁、投資放開是新能源汽車行業管理的趨勢。國家和地方政策需逐步由主導性質的需求型和供給型政策向引導性質的環境型政策過渡,以激勵社會資本投資的積極性與企業創新的活力,產業中各主體的發展思路也應由以政策為準則轉變為以市場為準則。在政策驅動向市場驅動的轉變過程中,主要有以下三個方面的建議:

(1)優化以法規制度為主的環境型政策,引導產業健康有序發展。第一,完善準入管理制度,盡快制定新能源汽車企業準入政策,允許行業外具備實力的企業進入新能源汽車生產領域,通過引入市場競爭機制促進企業自主創新。第二,建設長期穩定的激勵和約束機制,盡快討論明確未來相關油耗及排放法規標準,落實企業平均燃油消耗量管理辦法并嚴格執行獎懲機制,對不達標生產企業要給予嚴厲的懲罰措施,如加征稅費、繳納罰款等。研究在燃油附加稅基礎上,收取燃油車排污費,建立取之于燃油車,用之于電動車的產業發展反哺機制。第三,加快推進碳排放交易市場的建設,鼓勵企業間進行碳排放交易,實現高利潤、高排放產品補貼低利潤、低排放產品,以節能減碳的內生動力促進全行業產品能源利用率的提升。第四,加強我國新能源汽車政策體系性和連續性,對推廣應用城市落實嚴格考核機制,中央和地方政府上下要形成合力。強化部委協調聯動機制,改革資金轉移支付方式,統籌國家新能源汽車領域科研、技改、專項資金,并加大對支持項目的考核和要求。第五,盡快制定基礎設施頂層設計,完善新能源汽車國家標準體系,實現全國范圍內電動汽車與基礎設施的配套與標準化,同時配套出臺相關基礎設施的技術和驗收標準。

(2)完善以企業為主體、以市場為導向的供給型政策,催生企業形成自主創新內生動力。第一,建立新能源汽車國家級創新平臺,引導企業圍繞平臺合作開發新能源汽車共性平臺、關鍵共性技術、競爭前技術、前瞻性技術等以分攤成本,提高研發效率。第二,加大對動力電池、驅動電機等關鍵零部件企業的研發支持力度,培育具備國際先進技術水平和競爭力的關鍵零部件龍頭企業。第三,繼續深化開展技術創新工程,加強技術研發與市場需求的有效銜接,提升規模化制造技術水平,進一步加強新能源汽車試驗驗證、整車匹配標定能力,支持產業化制造技術升級,優化產品制造質量,提升產品可靠性和一致性,降低產品生產成本,提升產品綜合競爭力。第四,瞄準互聯網與汽車產業深度融合新趨勢,盡快推動形成互聯網與新能源汽車行業融合創新的頂層設計和指導意見,包括出臺相關政策措施、法律法規與標準等,并建立跨部門和跨行業的協調管理。研究啟動互聯網與新能源汽車深度融合專項行動計劃,加快移動互聯網、物聯網、大數據等新技術的應用。

(3)加強多元環境型政策的引導,以補貼為主的需求型政策合理退坡。第一,建議加快研究2015年以后基于時間和銷量等因素的新能源汽車補貼政策退坡機制。第二,盡快制定新能源汽車使用方面的優惠政策,如停車、過路過橋費減免等。第三,給予新能源汽車設計綠色單獨號牌,便于視覺識別和公眾宣導,并在年審方面創造便利。第四,結合全國各地的嚴重霧霾天氣,加強宣傳和推廣包括電動出行在內的綠色生活方式,普及新能源汽車知識,提升公眾環保意識,培養用戶使用習慣。由官方定期組織各類型新能源汽車競賽,宣傳和推薦優質車型,通過各種方式促使公眾嘗試、接受新能源汽車,舉全社會之力,共同助推節能與新能源汽車產業發展,早日實現中國夢。

參考文獻(References):

國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定(國發[2010]32號)[EB/OL]. [2010-10-18]. http:// www.gov.cn.

Decision on Accelerating Probation and Developing of Emerging Strategic Industry by State Council of China.(Guo Fa[2010]32)[EB/OL].[2010-10-18]. http://www.gov.cn.(in Chinese)

安海彥. 我國新能源汽車產業政策研究 [J]. 現代商貿工業,2011(15):1-2.

An Haiyan. A study on policy of China's new energy vehicle industry [J]. Modern Business Trade Industry,2011(15):1-2.(in Chinese)

曾志偉. 關于中國新能源汽車產業政策體系的分析及探討 [J]. 公路與汽運,2012(5):1-4.

Zeng Zhiwei. Analysis and Discussion on Policy Scheme of China's New Energy Vehicle Industry [J]. Highways & Automotive Applications,2012(5):1-4.(in Chinese)

陳柳欽. 新能源汽車產業發展的政策支持 [J]. 中國市場,2010(20):84-93.

Chen Liuqin. Incentive policies on new energy vehicle industry[J]. China Market,2010(20):84-93.(in Chinese)

楊朝英,張利雯,張玉泉. 新能源汽車產業發展的政策支持 [J]. 科技信息,2011(8):191.

Yang Zhaoying,Zhang Liwen,Zhang Yuquan. Incentive policies on new energy vehicle industry[J]. Science, 2011(8):191.(in Chinese)

符貴興. 結構調整中的新能源汽車產業政策創新 [J]. 科技進步與對策,2013(20):103-107.

Fu Guixing. Innovation of new energy vehicle industry policy during the reformation process[J]. Science & Technology Progress and Policy,2013(20):103-107.(in Chinese)

劉欣,王蒂,鄭維薇. 我國新能源汽車產業發展政策研究 [J]. 商,2014(4):226.

Liu Xin,Wang Di,Zheng Weiwei. A study on policy of China's new energy vehicle industry [J]. Business, 2014(4):226. (in Chinese)

陳軍,張韻君. 基于政策工具視角的新能源汽車發展政策研究 [J]. 經濟與管理,2013(8):77-83.

Chen Jun,Zhang Yunjun. Research on New Energy Vehicle Development Policy from the Perspective of Policy Tool [J]. Economy and Management,2013(8):77-83.(in Chinese)

汪沁,張露嘉. 我國新能源汽車產業政策分析與評價 [J]. 經營與管理,2013(11):57-61.

Wang Qin,Zhang Lujia. Analysis and Assessment of China's New Energy Vehicle Industry Policy [J]. Manage-ment and Administration,2013(11):57-61.(in Chinese)

ROTHWELL R,ZEGVELD W. Reindusdalization and Technology [M].[S.l.]:Logman Group Limited,1985.

柳卸林. 技術創新經濟學 [M]. 北京:中國經濟出版社,1993.

Liu Xielin. Economics of Technological Innovation [M]. Beijing:Economic Press China,1993.(in Chinese)

連燕華.技術創新政策概論 [J]. 科學管理研究. 1998(5):10-15.

Lian Yanhua. Introduction to Technology innovation Policy [J] Scientific Management Research,1998(5):10-15.(in Chinese)

付于武. 中國戰略性新興產業研究與發展: 新能源汽車[M]. 北京:機械工業出版社,2013:125.

Fu Yuwu. R&D of China's Strategic New Industries:New Energy Vehicle [M]. Beijing:China Machine Press, 2013:125.(in Chinese)

中國汽車技術研究中心,日產(中國)投資有限公司,東風汽車有限公司. 中國新能源汽車產業發展報告(2014)[M]. 北京:社會科學文獻出版社,2014:118.

China Automotive Technology & Research Center, Nissan(Chinese) Investment Company Limited,Dongfeng Motor Company. Annual Report on New Energy Vehicle Industry in China(2014) [M]. Beijing:Social Sciences Academic Press(China),2014:118.(in Chinese)

李艷嬌. 新能源汽車示范城市僅四分之一出臺推廣方案

[EB/OL]. http://www.d1ev.com/wangpai/evfacts/20140918

34389.html.

Li Yanjiao. Only 1/4 of New Energy Vehicle Demonstration Cities Introduced the Promotion Plan [EB/OL]. http://www.d1ev.com/wangpai/evfacts/2014091834389. html. (in Chinese)

中國工程科技發展戰略研究院.中國戰略性新興產業發展報告(2014) [M].北京:科學出版社,2014:367.

China Engineering Technology Development Strategy Research Institute. Report on the Development of China's Strategic Emerging Industries(2014) [M]. Beijing: Science Press,2014:367. (in Chinese)

姜江,韓祺. 新能源汽車產業的技術創新與市場培育 [J]. 改革,2011(7):57-63.

Jiang Jiang,Han Qi. Technology Innovation and Market Cultivation of New Energy Vehicles Industry [J]. Reform,2011(7):57-63. (in Chinese)

姚占輝. 我國新能源汽車市場困境分析及對策[J]. 汽車工業研究,2010(12): 2-6.

Yao Zhanhui. The Market Dilemma Analysis and Its Corresponding Strategy for China's New Energy Vehicle Industry [J]. Auto Industry Research,2010(12):2-6. (in Chinese)