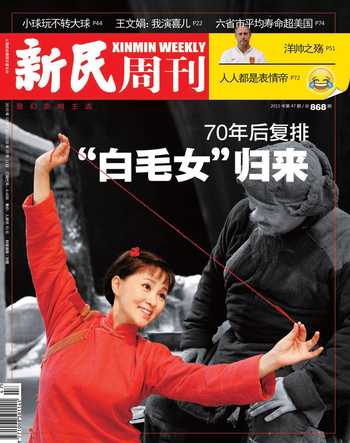

“洋為中用”的芭蕾舞劇《白毛女》

高娟敏

我在上海芭蕾舞團從事舞臺表演藝術的18年間,作為主要演員曾主演過很多古今中外芭蕾舞作品,它們像深深的腳印烙刻在我的藝術道路上,難以磨滅。其中最為特殊的當數中國民族芭蕾舞劇《白毛女》了。它在芭蕾民族化方面做了大膽的嘗試,拓寬了中國芭蕾藝術創作的道路,被稱為“中國芭蕾藝術史上的里程碑”,作為 “中華民族20世紀舞蹈經典作品金獎”也是當之無愧。

50多年來,芭蕾舞劇《白毛女》為上海芭蕾舞團培養了數代優秀芭蕾表演人才:凌桂明、石鐘琴、茅惠芳、汪齊風、楊新華、辛麗麗、范曉楓等等,以精湛的技藝詮釋著劇中的人物角色,為中國芭蕾舞民族化做出了卓越的貢獻。細細想來,芭蕾舞劇《白毛女》傳承至今,已成為中國民族文化孕育出來的一朵奇葩,它用外來的藝術語言傳達出了中國本土的情感,也展現出一代代芭蕾人在將芭蕾“洋為中用”的道路上不斷實踐、不斷探索的努力。

《白毛女》為上芭建立奠定基礎

建國初期我國舞劇創作觀念受蘇聯的影響較深,舞蹈語匯大多熔中國民間舞、戲曲舞蹈于一爐,借鑒西方、尤其是蘇聯的舞劇創作觀念,整合成一種表達方式,開始步入探索“芭蕾民族化”的道路。20世紀60年代中葉,進入自主創作和芭蕾“民族化”時期,以民族芭蕾舞劇《紅色娘子軍》《白毛女》為代表的作品開拓了表現革命和現實題材的可能性及舞劇的表現功能,為中國舞劇的發展和在全中國普及芭蕾舞起到舉足輕重的作用。

芭蕾舞劇《白毛女》是1964年上海舞蹈學校的師生根據同名歌劇集體創作改編的成果。該劇由著名編導胡蓉蓉、林泱泱、傅艾棣、程代輝等編導,嚴金萱等作曲,師生們勇于創新,共同探索芭蕾民族化,經過小型、中型發展成為大型芭蕾舞劇,首演于1965年第六屆“上海之春”,一炮打響,并引起了全國轟動。1971年,彩色芭蕾藝術電影《白毛女》由上海電影制片廠拍攝上映,舉國上下爭相觀看。1979年在“白毛女”劇組的基礎上成立了上海芭蕾舞團,它為上海芭蕾舞團的建立奠定了基礎,同時也確立了上海芭蕾舞團國內一流的地位,至今已上演1700余場,久演不衰。該劇被譽為西方芭蕾藝術和中國民族風格完美結合的精品,是中國芭蕾的奠基作品之一,也成為上海芭蕾舞團的經典保留劇目。一部舞劇造就了一所學校的教學團隊,成就了一個芭蕾舞團,在中國至今堪稱奇跡。

芭蕾舞《白毛女》對女主演是個挑戰。

《白毛女》這部舞劇從創作角度來看具有很高的價值。

《白毛女》的成功首先表現在編導在“傳承”與“創新”上把握得當。在創作過程中能夠牢牢地把握住民族性,運用能代表民族特點和體現民族精神的藝術表現手法,融入具有世界性的芭蕾藝術形式加以表現。我們知道,一部舞劇由若干要素組成,其中最主要的是人物、事件、矛盾沖突。《白毛女》根據芭蕾藝術特點,依靠身體的表現力完美地達到所有的戲劇要求,如主題思想的闡述、矛盾沖突的展現、人物性格的塑造。全劇注重以寫實與浪漫相結合的方法將劇情予以芭蕾化的展現,尤其在人物塑造方面,既傳承了中國民族民間藝術之長,又運用并發展了外來的芭蕾表現手法,兩者水乳交融形成充實和豐富的表現手段,從而鮮明、生動地刻畫了喜兒的純真、甜美和變成“白毛女”后的堅韌、剛毅,大春的樸實、敦厚及參軍后的英勇、干練以及黃世仁的陰險、毒辣。

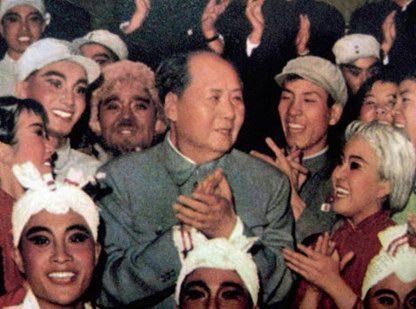

毛主席接見芭蕾舞劇《白毛女》演員。

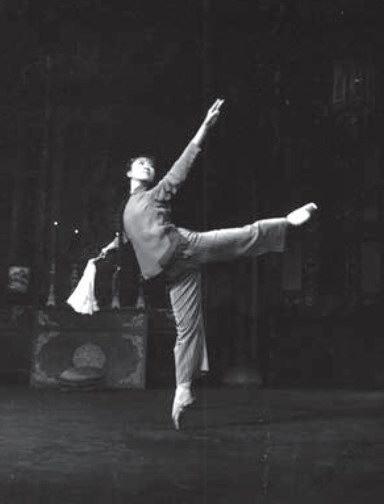

其次,《白毛女》巧妙地將西方芭蕾、中國古典、民間舞、傳統戲曲以及武術的元素融為一體,創造了一種令人耳目一新的“熟悉而陌生”的芭蕾語匯。在劇中,經常出現許多大家熟悉的具有中國戲曲和民族民間舞風格的舞段和動作。這些是根據中國自己民族的舞蹈語匯發展創造的,如紅綢舞、秧歌舞和大刀舞等家喻戶曉的中國民間舞風格的舞段,尤為突出的是在著名的“四變”中,喜兒在深山老林中歷盡艱辛,頭發由黑、灰一直到白,四個過程中的舞段,出現了一些大幅度動作,如空中撕腿跳、跪步接輾轉、撲步、點步翻身等一系列中國古典舞動作,為舞蹈增色不少,腳下動作的“芭蕾化”與上身的舞姿充滿中國民族民間舞和古典舞身段、韻律特點的“民族化”,使中西方藝術在碰撞中產生一種獨特的生命光彩,同時,也為人物性格的塑造發揮了重要作用。

再次,《白毛女》在音樂、舞美、道具和服飾等方面的運用也頗具民族特色。在音樂方面,對民族樂器的應用和加入獨唱、合唱、重唱等形式,在幫助刻畫人物的同時又起到了烘托主題的作用,使舞蹈、音樂和歌唱水乳交融,相互映襯;在舞美方面,根據我國的民族審美習慣,多用寫實的手法設計舞美和道具等,容易讓人產生身臨其境的感覺,從而可以更快地與人物產生共鳴;在服飾方面,注重寫實和生活化,在人物外形塑造設計上別出心裁:喜兒梳著中國北方姑娘典型的大辮子,穿紅色斜襟襖衫;大春戴白羊肚手巾包頭等等。這些服飾設計構成了人物的身份和地域特征,使觀眾一下子就明白了作品的時間、地點、環境、事件等等因素。

攻下喜兒,表演藝術跨上新臺階

在舞臺上,表現力和技術技能是評判演員藝術風采的標尺。從這個角度來看,《白毛女》對于提高舞臺表演藝術具有獨特的價值。無論從人物性格刻畫、技術技能及各方面能力等,對于演員來說非常具有挑戰性,如果能攻下這個劇目,將會意味著自身在芭蕾表演藝術領域踏上一個新的臺階。

《白毛女》在我的芭蕾表演藝術生涯中就起到了舉足輕重的作用,可以說,它特有的思想深度和表演難度對每一個表演者來說都是一次極大的挑戰。在被著名舞蹈教育家、編導胡蓉蓉老師親自選中擔任白毛女這一角色之前,我一直都是跳古典芭蕾舞作品的,主演過著名芭蕾舞劇《天鵝湖》《胡桃夾子》《堂吉訶德》等劇目中的主要角色,人物性格大多是或高貴典雅,或熱情奔放,或善良而多情等等。而飾演的白毛女這一角色卻是地地道道的舊社會中國農村典型的貧困農民家的閨女形象,也是中國老百姓家喻戶曉的人物。經過長期惡劣環境的磨練,她練就了一身對付各種險惡困苦的似野人一般的本領,與風雨斗、與野獸斗,與人間的仇人斗,這種性格與我們新時代出生的人截然不同。表現在舞蹈中,即是動作幅度大,反應敏捷,高強度,表現出的都是閃電般的大跳,狂風般的旋轉,劈叉,撕腿跳,地上翻滾,見到野獸與其拼搏,見到仇人恨不得將其撕碎。就是這樣性格剛烈的人物形象,完全顛覆以往的古典芭蕾的優雅高貴、輕盈飄逸或熱情奔放的人物形象,可想而知其挑戰性何其大!剛開始排練時,感覺動作永遠比音樂晚一拍,因為自身的肌肉素質和力量根本到不了這個標準。腿蹲下去起不來,剛站起來又蹲不下去,動作所要求的力量、速度,與自身所具備的相差甚遠。究其原因,是因為從小所接受的是傳統而規范的古典芭蕾舞訓練,由此造成的身體表現力的局限性。

例如,在第七場,白毛女與大春在山洞從相見不相識,到相認之后,喜悅激動至極,所跳的大段雙人舞激情戲,是對演員的體力、技巧和表演的高度考驗。尤其是之后的一組高難度的技巧:在一條腿上做grand fouette加endedan轉雙圈,如此反復做32個!這樣高的技巧難度在其他任何劇目中是從未出現過的,絕對是女演員能否擔當白毛女這一角色的試金石。記得每次的演出一進行到此處,側臺所有的演職人員都會下意識放下手中的事情,聚在側幕條,關注著白毛女這一高難度技巧的完成情況,它的好壞幾乎可以決定著當晚演出的質量。記憶中,自己會經常在演出前夜,不由自主地因擔心這些個技巧而徹夜失眠。

經過胡老師嚴格的排練和耐心的說戲,逐漸理解和適應了這種反映當時歷史的中國民族芭蕾舞。在反反復復的排練之后,在每天經受無法忍受的酸痛之后,身體運動方式最終發生了脫胎換骨的變化,終于可以從磕磕絆絆中達到能自如地在舞臺上栩栩如生地塑造白毛女這一角色。相信每一個跳過白毛女角色的演員都會有同樣的感受,由此拓寬了芭蕾舞表演之路,在技能及表演藝術方面都踏上了一個新的臺階。(作者原任上海芭蕾舞團主要演員,現任上海師范大學音樂學院舞蹈系主任)