房地產稅改革:基本形勢、經驗借鑒與對策建議

洪江

摘 要:將房地產稅的調控功能定位為完善地方稅體系,口徑界定在房地產保有環節,并以福建省作為一個具體的案例基礎,發現房地產稅有彌補地方財力缺口的潛力。比較美國、俄羅斯、臺灣等地的做法,借鑒上海和重慶的試點實踐經驗,可以設計出一個較為完善的房地產稅稅制框架。但若要房地產稅改革順利推進,就需要地方政府積極爭取稅政自主權,培育房地產稅稅源,推動政府轉型,創建征管便利性條件。

關鍵詞:房地產稅;功能;測算;比較

中圖分類號:F812.42 文獻標識碼:A 文章編號:1003-3890(2015)05-0070-06

一、基本形勢

(一)功能定位

房地產稅改革最早被提上議事日程是2003年,當年5月北京經濟技術開發區正式啟動“房地產稅模擬評稅”,以及10月十六屆三中全會首提“開征物業稅”,都是基于房地產市場泡沫日趨膨脹的背景,因此,當時房地產稅的功能主要定位在調控房價和調節收入分配上[1]。此后10年的時間里,房地產稅改革一直在這一理念指導下進行設計和實踐,但令人遺憾的是,這一功能并未有效實現。主要原因是:(1)房地產稅的調控功能被過于放大。理論上來看,將個人非營業用房納入房地產稅的征收范圍,能夠提高房產保有環節的持有成本,抑制投資和投機需求;但在實踐中,房地產稅只是影響房價走向的諸多因素之一,而且僅能通過傳導機制影響房價,因此短期政策效應十分有限。2013年,上海、重慶新建商品住宅價格分別同比上漲24.3%和14.3%,就說明當地的房產稅擴圍試點并未能有效阻擋房價上漲的步伐。(2)房地產稅的社會期盼有些“急于求成”。主流觀點是將房地產開發、交易和保有各個環節稅收全部統一為房地產稅,部分觀點甚至建議將土地出讓金等具有稅收性質的收費、基金直接并入房地產稅,以達到“畢其功于一役”的效果。房地產稅、物業稅、房地產消費稅等專業術語的反復變化反映出了這一時期爭論的激烈程度。由于這種大口徑的改革設計可能會對地方政府的財政收入造成較大的沖擊,加上不動產登記制度、房地產評估價格體系等征管便利性條件尚未具備,所以它在一定程度上弱化了地方政府參與改革的積極性。

十八屆三中全會是個重要的轉折點,它明確提出“完善地方稅體系……,加快房地產稅立法并適時推進改革”,將房地產稅的功能定位轉向了完善地方稅體系。廣東省直接提出“通過房地產稅等改革,使房地產稅等財產行為稅成為縣級主體稅種”,充分體現了地方政府對于房地產稅的籌集收入功能寄予了厚望。這一方面折射出“營改增”對地方主體稅種的建設提出了重大挑戰,迫切需要改革后的房地產稅發揮主體稅種作用;另一方面也表示中央高層已經開始踐行稅收治理現代化建設,更注重從地方稅體系頂層設計的角度來推進房地產稅改革。《不動產登記暫行條例》的公布,以及《稅收征管法》的修訂,則表明中央已經開始在務實有序地推進相關制度和技術建設。

(二)口徑界定

在被正式立法界定之前,房地產稅并非某個稅種的專稱,而是一個綜合性概念,其口徑常常隨著分析視角的不同而產生很大差異。目前有三個統計口徑[2]:(1)大口徑房地產稅,包括房地產開發、交易、保有環節稅收,以及具有稅收性質的收費等。(2)中口徑房地產稅,是指房地產開發、交易和保有環節稅收。(3)小口徑房地產稅,主要是指房產稅、城鎮土地使用稅等房地產保有環節稅收。初步統計,2013年福建省三個口徑稅收分別為2 253.55億元、616.84億元、110.65億元,分別占同期全省地方稅收的130.77%、35.8%和6.4%,差異十分大。

按照財政部長樓繼偉2013年底的解析,房地產稅改革“要堅持積極穩妥的方針,認真總結房產稅改革試點經驗,在充分論證的基礎上立稅清費”;《經濟參考報》2014年7月29日也透露,全國人大的立法方向是“將現有的房產稅和城鎮土地使用稅合并,并將房地產稅列為地方稅種”。這表明中央的思路是,總結滬、渝的房產稅擴圍試點經驗,合并“房地兩稅”,實施房地產稅立法。從這個角度來看,在短期內,將房地產稅界定在小口徑范圍內,是個更為務實和精準的做法。

(三)收入分析

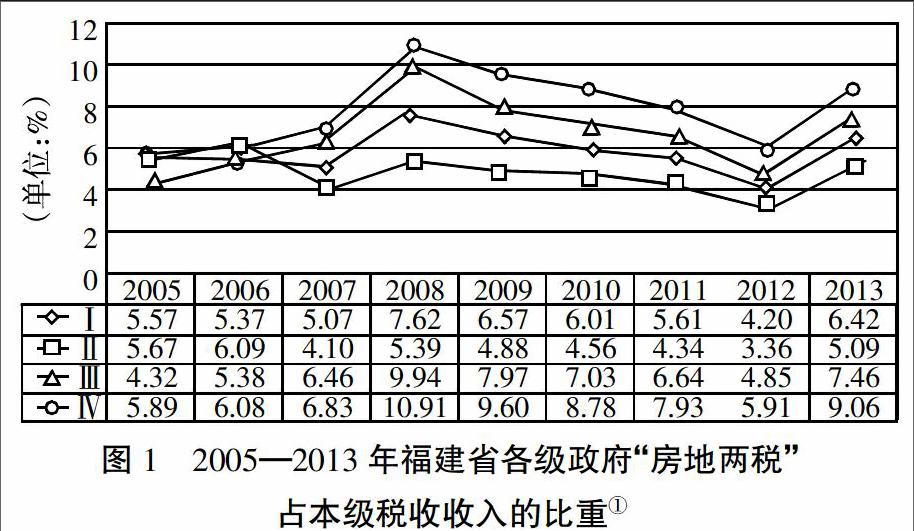

1. 當前“房地兩稅”的收入情況。圖1顯示:作為未來房地產稅的主要構成,2005—2013年福建省的“房地兩稅”占地方稅收的比重一直偏低,除個別年份外,基本維持在5%~7%左右;四級政府中,省級政府并不參與“房地兩稅”的分配,地、縣、鄉三級政府“房地兩稅”占本級稅收收入比重雖然有一定差異,但都不高,除個案外,基本都在10%以內。這一方面折射出當前的“房地兩稅”設計不夠周全,存在著征收范圍狹窄、免稅范圍寬泛、計稅依據和稅率不科學、征管配套措施不完善等一系列缺陷,急需予以糾正[3];另一方面也反映出整個房地產行業稅費框架設計稍顯滯后,“重流轉輕保有”的本末倒置現象比較嚴重,基金和收費的“擠出效應”也相對突出,需要以“正稅清費”的形式逐步進行扭轉。

2. 未來房地產稅的收入測算。(1)“房地兩稅”合并后的收入測算。福建省龍海市和沙縣開展的“2013年度經營性房地產模擬評稅試點”結果顯示:按比例稅率1.2%計算,龍海市房地產稅總評估值應納稅收3 196.06萬元,是現行征稅辦法“房地兩稅”合計數的1.23倍;沙縣房地產稅總評估值應納稅收3 749.58萬元,是現行征稅辦法“房地兩稅”合計數的1.18倍。因此,基于改革連貫性和稅負穩定性的綜合考量,在經營性房地產領域推行房地產稅改革的增稅效應比較有限。(2)個人非營業用房納入征收范圍后的收入測算。表1顯示,福建省個人非營業用房2013年度房地產稅收入測算規模為213.58億元~1 525.57億元。考慮到同期營業稅收入規模約550億元左右,因此,將個人非營業用房納入征收范圍之后,以房地產稅彌補“營改增”對地方財力造成的缺口,總體而言是有可能的。但在實踐中,其最終入庫規模取決于三個因素。第一,城鎮化率:以省內城鎮化率差異最大的廈門(88.7%)和龍巖(50.9%)為例,按照0.4%的稅率和70%的征收率測算,2013年廈門市個人非營業用房房地產稅收入約32.95億元,是同期龍巖10.26億元的3倍以上。第二,稅率:表1顯示,按照最高稅率和最低稅率分別測算,收入相差7倍以上。第三,征收率:代表稅務部門實際的征管能力,在改革初期,征管的便利性條件尚不具備,征收能力可能還會更弱一些。

二、經驗借鑒

(一)國際經驗[4-5]

根據國際上不同經濟體的特點,課題組特意選取3個最具代表性的實踐樣本進行比較,即成熟經濟體的典型代表——美國,轉軌經濟體的典型代表——俄羅斯,華人經濟體典型代表——臺灣。

1. 稅種構成比較。(1)美國是西方房地產稅制最完善的國家,它對土地、房屋實行一體化的征稅模式,統一征收財產稅。(2)俄羅斯與中國面臨相似的經濟和社會雙轉軌問題,作為過渡性稅制安排,它的房地產稅分別鑲入企業和組織財產稅、自然人財產稅和土地稅等三個財產稅之中。(3)臺灣與大陸的人文背景相同,房地產稅制度構成也與大陸有一定的形似,目前采用雙軌運行的辦法,對房屋和土地分別征收房屋稅和地價稅。

2. 稅權歸屬比較。(1)作為分權程度最高的聯邦國家,美國將財產稅的稅權直接賦予了州,由州議會負責制定基本法律,確定稅收要素;大多數州又將稅率、稅收減免、稅款征收等權限進一步下放給地方。(2)俄羅斯將企業和組織財產稅設定為聯邦主體稅,其開征和停征,以及稅率、繳納方式和期限根據《俄羅斯聯邦法典》和俄羅斯聯邦主體法律確定;自然人財產稅和土地稅被設定為地方稅,它們的開征和停征,以及稅率、繳納方式和期限根據《俄羅斯聯邦法典》和地方的規范性法律文件確定。(3)臺灣房屋稅的立法依據是1967年臺灣當局通過的《房屋稅條例》,地價稅的立法依據是1979年“立法院”通過的《土地稅法》;各地方當局只擁有稅收征收權和限定范圍內的稅率的選擇權。

3. 征稅范圍比較。(1)美國土地的私有化程度很高,城鄉土地的平均產出率相對比較接近,因此它的征稅范圍涵蓋農村和城鎮的所有土地和房產。(2)俄羅斯的企業和組織財產稅、自然人財產稅、土地稅的征稅范圍涵蓋了俄羅斯全境的土地和房產。(3)臺灣土地稅的征稅范圍主要是都市已規定地價的土地;房屋稅的征稅范圍涵蓋坐落于各市、縣的房產。

4. 納稅主體比較。各地都將房地產所有人列為納稅主體,但對使用人的界定稍有差異。(1)美國絕大多數州都不將使用人界定為納稅主體,但也有例外,像馬里蘭州,就采取了“視同性”做法,但未明確。(2)俄羅斯將所有者界定為自然人財產稅的唯一納稅主體,無所有者或所有者不詳的,不征房產稅。(3)臺灣明確將房地產的使用人界定為納稅主體,并設置了納稅主體的選擇順序。

5. 計稅依據比較。(1)美國直接以評估價值或評估價值乘以折算比例作為計稅依據。(2)俄羅斯的土地稅以土地面積作為計稅依據,企業和組織財產稅以房產歷史成本作為計稅依據,自然人財產稅以房產登記價值作為計稅依據。(3)臺灣房屋稅的計稅依據是房屋現值,房屋現值是根據核定單價、折舊、地段等計算的核定價值,與評估價值有一定的差異;土地稅計稅依據以政府公告地價為基準,申報數低于公告地價的80%時,以公告地價的80%為計稅依據;申報數超過公告地價的120%時,以公告地價的120%作為計稅依據。

6. 名義稅率比較。(1)美國財產稅實行的是比例稅率,稅率由地方政府根據下年預算缺口和財產估價自行計算得出。各地稅率差異較大,大約在0.4%~3%。(2)俄聯邦確定企業和組織財產稅稅率的最高限額為2%,各聯邦主體再根據實際確定稅率級差;自然人財產稅實行0.1%~2.2%的超額累進稅率,俄聯邦確定最高限額,地方政府確定每個市的具體數值;土地稅由俄聯邦制定平均稅率,地方政府再據此確定具體稅率。(3)臺灣房屋稅按用途設置差別稅率:住家用房屋1.2%~2%,非住家營業用房屋3%~5%,非住家非營業用房屋1.5%~2.5%等,各地方當局據此制定各自的征收率。地價稅的基本稅率為10‰,超過累進起點地價的,以5倍為一個級距,共設置15‰~55‰五個級距;同時為促進土地有效利用,對空地或閑置土地征收3~5倍的地價稅。

7. 稅收豁免比較。像用于公益性或者農業的房產和土地,預算撥款單位或特殊群體所有的房產和土地基本被納入豁免范圍。但對居住性房地產的豁免存在一定差異。美國有29個州及哥倫比亞特區對居住性財產給予“斷路器”稅收抵免政策;臺灣對居住性房屋現值在新臺幣10萬元以下的全免;俄羅斯暫無相應政策。

8. 稅基評估比較。(1)美國的稅基評估體系非常成熟,評估機構是地方政府直屬機構或財政下屬職能部門,但與征稅部門分開;在評估時,廣泛應用計算機輔助批量評估系統和地理信息系統做技術支撐,運用比較法、成本法、收益法三大方法建立評估模型;為化解糾紛,美國還建立了三級爭議處理機制。(2)俄羅斯自然人財產稅的稅基評估機構為地方政府的技術評估局,評估方法類似于核定,以每平方米基礎價格加上城市立法者批準的調整系數來評估稅基;土地稅的稅基評估工作由聯邦機構招標或授權的私人公司進行,采用的是批量評估方法。(3)臺灣房屋稅的稅基評估工作由不動產評價委員會負責,除主管人員、技術人員外,不動產評價委員會中民意代表和人民團體代表不少于2/5,房屋的標準價格由不動產評價委員會根據建筑物種類、等級、耐用年數、折舊標準、交通情形、供求概況等確定。地價稅的稅基評估與房屋稅大體相同。

(二)試點實踐

始于2011年1月28日的滬、渝兩地個人非營業用房房產稅試點可視作房地產稅改革的“破冰之旅”,當年吸引了社會各界的極大關注,只是其自身的一系列短板導致實際試點效果與社會期望出現了較大的反差。

1. 征稅范圍過于狹窄。上海的征稅范圍雖覆蓋全市,但存量房被排除在外,僅限增量房;重慶的征稅范圍僅限定在主城九區,雖有將獨棟商品住宅納入征稅范圍,但回避了占市場存量最大的普通住宅和高檔住宅。

2. 計稅依據有待規范。上海市和重慶都以房產的交易價格作為計稅依據,而非房產的評估價值,這顯然不符合房地產的主要特征。兩個試點城市也都意識到了這一點,都預留了未來條件成熟時以房地產稅的評估價值作為計稅依據的伏筆,但規定似乎都過于簡單,與建立成熟的稅基評估體系還有非常大的差距。

3. 名義稅率相對較低。上海市適用稅率暫定為0.6%,重慶市的稅率基本維持在0.5%~1.2%,與美國約3%、俄羅斯2.2%、臺灣2%稅率上限存在一定的差距。

4. 稅收豁免還需細化。重慶規定農民宅基地和自住房免稅;獨棟商品住宅,實施辦法出臺前的,免稅面積180m2;實施辦法出臺后的,與高檔住房一樣,免稅面積100m2。上海市規定居民人均免稅面積60m2;同時對四類購房人實行特殊豁免,即對持居住證滿3年并在本市工作生活的購房人、符合規定引進的高層次人才、重點產業的緊缺急需人才,實行首套房免稅;對因婚姻等需要而首次新購住房且屬于成年子女家庭唯一住房的,暫免征收房產稅。

5. 收入用途難以監督。上海、重慶兩地分別都規定個人非營業用房房產稅全部用于保障性住房或公共租賃房的建設、維護,但未建立相應的制度保障。

三、對策建議

(一)稅制設計構想

1. 擴大征稅范圍。地域范圍方面:可將城鄉所有土地和房產都納入征稅范圍,為延伸至農村的工商業房產和地產征稅問題提供法理支持。對于因城鄉土地產出率差異大而可能導致的稅負不公問題,可以通過對農地、宅基地、農民住房實行豁免的方式解決。(2)房產范圍方面:應將存量房和增量房等均納入征稅范圍;并采用“新舊有別”的過渡性政策解決存量房征稅難題[6]。

2. 明確納稅主體。考慮到中國土地所有權與使用權分離的現狀,以及征管水平不高的事實,可將房地產所有人和使用人均設定為納稅主體,并明確納稅主體順序:在中國境內擁有屬于征收范圍的房屋產權和土地使用權的單位和個人為納稅人;產權屬于全民或集體所有的,以經營管理單位為納稅人;產權出典的,以承典人為納稅人;產權共有的,以共有人為納稅人,由共有人推定一人繳納,沒有推定人的,由現住人或使用人代繳;產權關系不明確,或者產權所有人、承典人不居住在產權所在地的,由產權代管人或使用人繳納。

3. 科學設計計稅依據。應采用成熟經濟體的普遍做法,以評估價值作為計稅依據,房地產租金不再作為計稅依據。同時,為降低評估誤差影響,可設置扣除比例,計稅依據=評估價值×(1-扣除比例)。(1)經營性房地產扣除比例,可參照房產稅10%~30%的設定辦法,具體的減除幅度授權省級政府規定。(2)對于個人非營業用房,課題組認為,采用扣除比例對居民生活性住房進行豁免,比采用首套房免稅或者設定人均免稅面積的方法更科學、更富有彈性一些。扣除比例=(當地城鎮人均居住面積×家庭總人數)÷家庭非營業用房總面積。

4. 設置差別比例稅率。(1)經營性房地產,考慮到模擬評稅試點顯示“房地兩稅”合并后稅率不變時收入變化不大,因此建議維持1.2%的稅率,對于部分地區改革后稅負波動過大的,允許地方調整,但須經中央批準。(2)對于個人非營業用房,為避免激發自然人的抵觸情緒,可在改革初期借鑒上海、重慶低稅率做法;同時鑒于個人非營業用房稅率上限一般不超過經營性房地產,因此建議稅率設定為0.4%~1.2%,授權地方政府結合房屋等級(普通住宅、高檔住宅)確定本地稅率。(3)可借鑒臺灣經驗,對空地或者閑置土地按照基準稅率的3~5倍加倍征收,同時對土地閑置費實行稅費改革。

5. 確保稅收豁免有序有度。(1)全部豁免:預算撥款單位的自用房地,慈善、公益、寺廟、公園、名勝古跡的自用房地,非營利性組織機構的自用房地,農地、宅基地、公共用地、農民住房等,免征房地產稅。(2)局部豁免:對存量房,可在房地產稅實施當年減按其應納稅額的50%計算繳納,第二年減按40%計算繳納,以此類推,5年后不再與增量房實行差別政策。原“房地兩稅”優惠政策可給予3~5年的過渡期,期滿后一律按新辦法實施。(3)特殊豁免:低收入者、老人、殘疾人、軍烈屬、退伍軍人等,可扣減個人應納稅額部分,對于家庭確實困難的,免征房地產稅;經濟適用房、廉租房、公租房等,因具有社會保障性質,暫免征收房地產稅;小產權房,在其合法變更為商品房之前,也暫免征收房地產稅[7]。

(二)地方政府的應對策略

1. 省級政府因“營改增”造成的財力缺口需通過其他途徑予以彌補。(1)按照現行的財政分配體制,省級政府并沒有參與房地產稅的分配,因此,建議省級政府積極分析以其他流轉稅替代營業稅的可行性,仔細權衡調高增值稅共享比例、開征零售稅,或者改革消費稅對地方財力影響的差異,以爭取最有利的財力分配格局。(2)對于省級以下地方政府因房地產稅改革造成的短期收入波動,建議省級政府積極向中央爭取過渡性財政補償政策,或適度參與房地產稅的收入分成,將所獲資金專項用于解決房地產稅改革造成的地區間財力分配不平衡。

2. 積極爭取房地產稅的地方稅政自主權。為優化地方稅體系,中央自十六屆三中全會以來一直強調“在統一稅政的前提下賦予地方一定的自主權”,房地產稅立法與改革是一個難得的契機,建議省級政府在中央確定的統一法律框架內,積極爭取實施細則的制定權、折算比例的調整權、稅率的選擇權、稅收減免的設定權等。同時,在確保省級稅政管理權統一的前提下,探索對地級和縣級等地方政府適度授予折算比例、稅率選擇等權限,提升地方的積極性和靈活性。

3. 有序推進城鎮化建設,培育和拓寬房地產稅稅源。城鎮化水平的高低在一定程度上決定了當地房地產稅稅源的大小。因此,建議各級地方政府以國家新型城鎮化發展戰略為指導,進一步改進戶籍政策,有序推進農業轉移人口市民化;優化城鎮規模結構,增強中心城市輻射帶動功能;加快發展中小城市,有重點地發展小城鎮,促進大中小城市和小城鎮協調發展。

4. 推動地方政府轉型,爭取社會公眾對房地產稅的認可。美國等成熟經濟體十分注重將房地產稅與城鎮居住環境等公共服務的改善聯系起來,上海和重慶兩地的個人住房房產稅試點也注意到這一點,建立了專款專用制度。因此,推進房地產稅改革不僅要做好輿論宣傳,更重要的是推動地方政府轉型,建議省級政府逐步建立以公共服務為導向的官員績效考核機制,以公共服務的數量和質量指標慢慢替代GDP考核指標[8],同時提高房地產稅征收和支出的公平性、透明性,使房地產稅收入與支出形成直接的對應關系,爭取社會公眾的鼎力支持。

5. 逐步發揮房地產稅在縣級地方政府中的主體作用。(1)建議省級政府在推進房地產稅改革的同時,進一步推廣和完善“省直管縣”和“鄉財縣管”的財政管理體制,通過減少財政層級來強化房地產稅在縣級財政中的主體稅種作用。(2)目前的房地產稅改革仍是一種過渡性制度安排,其設計主要是從“房地兩稅”的狹義概念出發,具有一定的局限性。從中長期來看,正稅清費,處理好土地出讓金和房地產稅之間的銜接關系,是保證房地產稅成為縣級地方政府主體稅種的必要步驟。建議省級政府未雨綢繆,著力理清國有土地使用權出讓金收入、國有土地收益基金收入、農業土地開發資金收入、新增建設用地土地有償使用費收入、城市基礎設施配套費收入、新菜地開發建設基金收入等房地產領域的基金、收費與房地產稅的關系,推進房地產領域的“稅費改革”,解決基金和收費對房地產稅的“擠出效應”。

6. 逐步創建征管便利性條件。(1)組建房地產稅基評估機構。建議由地方政府牽頭,整合現有資源,組建非營利性、非行政主體的專門機構來實施稅基評估,并成立稅基評估委員會,負責評估爭議復議工作。在這方面,深圳的做法值得借鑒。該市的房地產評估發展中心,現為深圳市規劃和國土資源委員會直屬事業單位,自2011年起承擔存量房地產計稅評估工作,其評估專業性、操作可行性得到OECD、國家稅務總局等的高度認可。(2)建立房地產涉稅信息平臺。建議省級政府以《不動產登記暫行條例》實施為契機,促成國土部門按照地稅所需數據的項目、格式要求,完善不動產登記信息管理基礎平臺;同時,搭建一個省級聯網的,能實時更新的,涵蓋公安、民政、計生等部門相關數據的人口信息系統,為房地產稅改革提供有力的數據支撐。(3)完善社會信用信息交換平臺。建議由省級政府牽頭,完善社會信用信息交換平臺。對長期拒不繳稅的自然人納稅人,可限制應稅房地產權屬轉移、出租,限制該自然人擔任新設企業法人代表、董事、監事、高管,限制其出境,禁止金融機構授信等。

注釋:

①Ⅰ表示房地兩稅收入占全省地方稅收收入的比重;Ⅱ表示地級房地兩稅收入占本級稅收收入的比重;Ⅲ表示縣級房地兩稅收入占本級稅收收入的比重;Ⅳ表示鄉級房地兩稅收入占本級稅收收入的比重。

②計稅依據=城鎮人均居住面積×城鎮常住人口×住宅均價;房地產稅=計稅依據×稅率×征收率。

參考文獻:

[1]劉明慧,趙敏捷.房地產稅改革定位的相關問題辨析[J].經濟與管理評論,2014,(3):90-96.

[2]涂京騫,王波冰,涂龍力.房地產稅立法與改革中幾個重要問題的破解思路[J].國際稅收,2014,(4):23-26.

[3]王建偉.物業稅征收的冷思考[J].南京財經大學學報,2009,(11):42-44.

[4]蔡紅英,范信葵.房地產稅國際比較研究[M].北京:中國財政經濟出版社,2011.

[5]葉少群.海峽兩岸稅收制度比較[M].北京:中國財政經濟出版社,2008.

[6]鄒偉,吳群.物業稅的困境擺脫與框架方案設計[J].改革,2009,(9):58-62.

[7]樓繼偉.財政改革發展若干重大問題研究[M].北京:經濟科學出版社,2014.

[8]陳弦.不動產稅制改革與政府轉型[J].宏觀經濟研究,2009,(6):58-62.

責任編輯:曹華青

Abstract: It will be found that the real estate tax has the potential to make up for the local financial gap,when positioning regulatory function to perfect the local tax system,defining caliber as real estate maintain links,taking Fujian Province as a specific case.By comparing the practice of the United States, Russia, Taiwan,learning pilot experience from Shanghai and Chongqing,a more comprehensive framework can be designed for the real estate tax system.To successfully promote the real estate tax reform,it requires the local government to actively fight for tax policy autonomy, foster real estate tax collection and management, promote the transformation of the government, create convenience condition.

Key words: Real estate tax;Function;Calculation;Comparison