中國適應氣候變化政策現狀、問題和建議

彭斯震等

摘要 適應氣候變化對于中國來說是更現實而緊迫的任務。適應氣候變化政策的制定和實施是適應工作的重要組成部分,是確保國家和地方適應目標得以有效落實的重要保證。自2007年《中國應對氣候變化國家方案》發布以來,國家、部門和地方相繼發布了一系列適應氣候變化政策,推動了我國適應氣候變化政策的快速發展。本文首先系統梳理和分析了我國適應政策的現狀,發現:我國初步形成了自上而下的適應氣候變化政策體系,包含117項國家和部門層面適應相關的政策、31個省級適應行動方案和21個省級適應規劃。其中,雖然專門適應政策較少,但與氣候密切相關的行業和部門的政策中,越來越多的考慮適應氣候變化的需求,適應政策主流化趨勢明顯;地方適應政策考慮氣候變化的影響以及現有的適應能力存在差異,在政策原則、目標和優先領域等方面能夠因地制宜。其次,剖析了我國現有適應政策的制定和實施中存在的問題,包括:一是國家和部門適應政策組成要素不夠完善,具體的適應政策的目標與對應的適應能力與適應資源不匹配;適應政策決策因素考慮得仍不夠完整;適應政策監督不足,適應成效評估較弱。二是隨著政策中心下移,地方政府對適應氣候變化工作重要性的認知水平以及制定氣候變化適應政策的能力存在明顯局限。三是適應氣候變化政策的科學基礎仍相當薄弱。最后,為了進一步完善我國適應氣候變化政策體系,提出了從提高適應戰略地位到加強適應決策機制,從夯實適應研究基礎到完善適應相關治理結構等方面的建議。

關鍵詞 氣候變化;適應政策;現狀、問題和建議

中圖分類號 X32;F205 文獻標識碼 A 文章編號 1002-2104(2015)09-0001-07 doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2015.09.001

隨著氣候影響的不斷凸顯,發達國家開始日益重視適應氣候變化工作[1]。氣候變化對我國的負面影響也已在多個領域呈現,并且某些影響具有不可逆性,如果不采取有效的適應措施,氣候變化所造成的損失將進一步加大,并可能阻礙我國經濟社會的進一步發展,適應氣候變化對于我國來說是更現實而緊迫的任務[2-5]。保障我國糧食安全、生態安全和人民生命財產安全,要求我們把適應氣候變化工作擺在極端重要的地位[6]。1994 年頒布的《中國21世紀議程》首次提出適應氣候變化的概念,2007 年制定實施的《中國應對氣候變化國家方案》系統闡述了各項適應任務[7],2010 年發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》明確提出要增強適應氣候變化能力。中國共產黨第十八次全國代表大會把生態文明建設放在突出地位,對適應氣候變化工作提出了新的要求[8]。作為遭受氣候變化不利影響最嚴重的發展中國家之一,我國正處于工業化、信息化、城鎮化和農業現代化快速發展的歷史階段,這決定了我國適應工作有自身的特點,面臨著提升可持續發展能力的“發展型”適應需求和應對新增氣候變化風險的“增量型”適應需求[9],要解決來自于發展程度較低所導致的對已發生的氣候變化影響適應不足的挑戰,以及由于氣候變化所導致對未來即將發生的氣候變化影響適應不足的挑戰。

適應氣候變化政策的制定和實施是適應工作的重要組成部分,是確保國家和地方適應目標得以有效落實的重要保證。我國政府結合國民經濟和社會發展規劃,采取了一系列政策和措施,從中央、部門到地方相繼發布和實施了一系列應對氣候變化相關的適應政策,有效地支撐了我國適應氣候變化工作的開展[10]。本文通過對已發布的適應氣候變化政策的全面梳理和系統分析,總結了適應政策的現狀和面臨的問題與挑戰,并結合我國的典型發展階段和適應政策存在的問題,提出完善我國適應政策體系的政策建議,以期促進對適應政策的進展和實施效果的了解,加深對適應政策及其實施機制和發展障礙的認識,為今后適應氣候變化政策制定和實施提供決策參考。

1 我國適應氣候變化政策現狀

1.1 初步形成自上而下的適應政策體系

自2007年國務院發布《中國應對氣候變化國家方案》以來,我國政府相繼發布和實施了一系列與適應氣候變化相關的政策,根據2008年至2012年我國發布的《中國應對氣候變化的政策與行動》白皮書、《中國氣候變化第二次國家信息通報》以及公布的政府文件等,梳理出國家和部門層面適應氣候變化相關的政策117項、31個省級行動方案和21個省級規劃。這些政策的出臺使我國初步形成了由上而下、由綜合部門擴展到專業部門的適應氣候變化政策體系(圖1)。首先,由國務院發布《國家應對氣候變化方案》以及《國家應對氣候變化規劃(2011-2020)》等文件確定了我國應對氣候變化工作的整體框架,形成了我國適應政策體系的頂層設計。其次,發改委等部門制定了《國家適應氣候變化總體戰略》以及相關法規指導了國家層面的適應政策制定和實施措施。最底層是由部門和地方政府根據以上的規劃、戰略和法規,按不同的部門分工和領域特點,制定一系列具體適應政策、措施與行動,將適應氣候變化納入社會經濟和生態文明建設的具體工作。

1.1.1 國家和部門層面

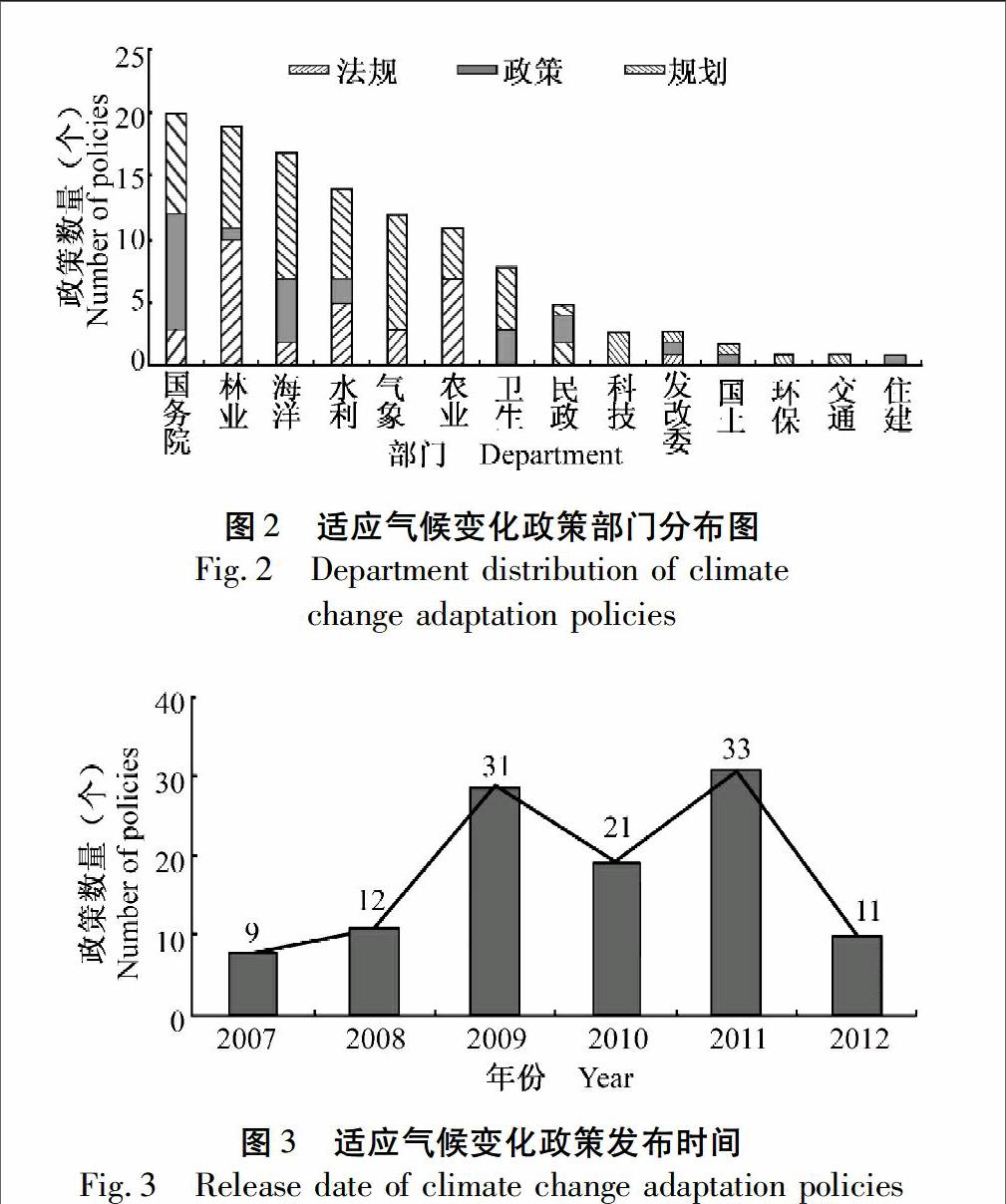

國家和部門發布的117項適應氣候變化相關的政策主要來自國務院及下屬的林業、海洋、水利、氣象、農業、衛生、民政、科技、發改委、國土、環保、交通和住建13個部門(圖2)。經過分析可知:①國務院從規劃、法規和政策3方面較全面、系統地制定了相關的適應政策以支撐政策體系的頂層設計。②從涉及的部門來看,林業、海洋、水利、氣象、農業、衛生和民政等受氣候變化影響顯著的部門在應對氣候變化方面工作較為扎實,制定了一定數量的適應政策,其中海洋、水利、氣象和衛生等部門注重政策和規劃來推動適應氣候變化工作,而林業和農業部門側重于適應氣候變化法規的制定。③從適應政策的種類來看,將117項政策細化為法規、政策和規劃,其中規劃為58項,約占50%;政策28項,約占24%;法律為31項,約占26%。④從發布的時間來看,2007-2012年的5年中,2009-2011年是我國適應氣候變化政策制定與發布的高峰期,占已發適應政策的72%(圖3)。

1.1.2 地方層面

《中國應對氣候變化國家方案》明確要求地方各級人民政府“抓緊制定本地區應對氣候變化的方案,并認真組織實施”。根據國家方案的要求,我國31個省、自治區、直轄市在2009年均編制完成了省級應對氣候變化方案。2011年,國家發展和改革委員會發布了《地方應對氣候變化規劃編制指導意見》,指導地方編制應對氣候變化規劃,目前北京、上海、天津、江西、陜西等21個省市(區)已經發布了省級應對氣候變化規劃。一些省份還積極推動制定地方法規,規范應對氣候變化行動中的職責、任務、保障措施等,目前青海和山西兩省已經頒布相應的應對氣候變化辦法。雖然各地尚未制定專門的氣候變化適應政策,但應對氣候變化方案、規劃和相關法規中均包含了適應氣候變化的內容。因此,自2007年《中國應對氣候變化國家方案》發布以來,在中央政府自上而下的整體推動下,我國在地方層面已經全面啟動適應氣候變化的政策和行動。

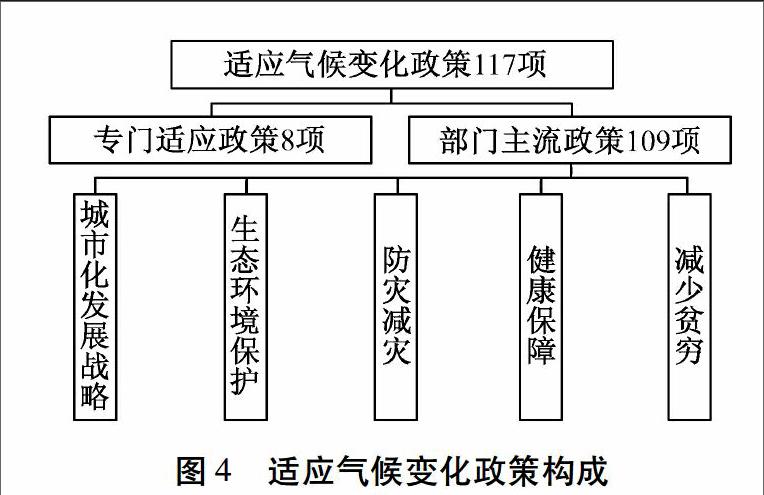

1.2 專門適應政策較少,但適應政策逐步主流化

政府各部門發布的專門針對適應氣候變化的政策和部門主流化的政策構成了我國在適應氣候變化方面的工作基礎(圖4),對于我國適應氣候變化能力的提高均發揮著重要作用。目前,雖然其中專門針對適應氣候變化出臺的政策還較少,但是與氣候密切相關的行業和部門制定的政策中,越來越多的考慮和重視適應氣候變化的需求,即適應政策逐步主流化。

一方面,專門的適應政策構成了我國適應氣候變化工作的政策核心,也是適應政策體系的頂層設計。但是自2007年以來我國政府專門針對適應氣候變化工作制定并發布的政策僅8項,其中《國家適應氣候變化戰略》是完全獨立針對性的適應政策,《中國應對氣候變化國家方案》、《中國應對氣候變化科技專項行動》、《“十二五”國家應對氣候變化科技發展專項規劃》等政策雖然整個文件還包括減緩氣候變化的內容,但針對適應氣候變化已有專門的章節和內容。這些政策共同形成了我國適應氣候變化的整體框架,明確了我國應對氣候變化的具體目標、基本原則、重點領域及其政策措施,并從適應氣候變化的角度,統籌協調與部署國務院及其組成部門的業務工作。

另一方面,部門主流化的眾多政策協同專門適應氣候變化政策,提高了我國各領域適應氣候變化能力。例如氣候變化的背景下,《中國生物多樣性保護戰略與行動計劃(2011-2030年)》進一步要求加強我國的生物多樣性保護工作,有效應對我國生物多樣性保護面臨的挑戰;《國家綜合防災減災規劃(2011-2015年)》明確要求加強自然災害風險管理能力建設;《國家減災委員會關于加強城鄉社區綜合減災工作的指導意見》指出加強城鄉社區綜合減災工作是適應全球氣候變化;《國家環境與健康行動計劃(2007-2015)》完善環境與健康工作的法律、管理和科技支撐,控制有害環境因素及其健康影響,減少環境相關性疾病發生,維護公眾健康,等政策。這些部門主流化政策的制定和實施緊密結合專門適應政策協同作用,共同提高了我國生態環境保護、防災減災、健康保障、城市化發展和減少貧困等領域適應氣候變化的能力。

1.3 地方適應政策因地制宜,體現出適應的不同需求

通過分析各地應對氣候變化方案、規劃和相關法規可知,我國地方適應氣候變化的政策和行動總體上能夠因地制宜,反映各地自然、社會、經濟等不同特征,體現適應氣候變化的不同需求。

首先,從各地應對氣候變化政策的制定原則來看,我國絕大多數省份堅持減緩與適應并重的原則,只有極少省份的表述略有差異。例如,甘肅省考慮到其屬于生態脆弱區,適應氣候變化更為重要和緊迫,因此在其應對氣候變化方案中提出“堅持適應優先,注重減緩的原則”。類似的,《青海省應對氣候變化地方方案》提出堅持“適應與減緩兼顧并重的原則”。甘肅和青海省對于減緩和適應二者關系的不同表述體現了適應在當地氣候變化行動中的重要地位。

其次,由于受到氣候變化的影響以及現有的適應能力存在差異,各地適應氣候變化的政策目標和重點領域也各有側重。從圖5和圖6可以看出,幾乎所有省份都把農業、林業和其他自然生態系統、水資源作為適應氣候變化的重點領域,其中農業通常被列為適應的首要任務。絕大部分省份都對這三個領域的適應工作提出了目標,并且多數省份提出的目標中包括了量化指標。從圖6還可以看出,多數省份把防災減災列為重點領域。此外,天津、河北、遼寧、山東、江蘇、浙江、福建、廣西等沿海地區把海岸帶作為重點領域;江蘇、安徽、江西、湖南、廣東、重慶等存在血吸蟲病等媒介傳播疾病風險的地區把公共衛生作為重點領域[11]。寧夏回族自治區針對當地生態環境脆弱的狀況,把實施生態移民作為提高適應能力的一項工作目標,而青海省結合其自然地理特征,把提高交通基礎設施的適應能力和充分利用氣候變暖給旅游業帶來的機遇作為重點領域。

2 我國適應氣候變化政策存在的問題

2.1 國家和部門適應政策組成要素不夠完善

適應政策組成要素包括目標設定、適應能力與資源、決策、實施4個方面,通過對國家和部門適應政策中這些要素的完整性和合理性的評價,發現了存在的一些問題:一是我國適應政策的目標與對應的適應能力與適應資源不匹配。現有的適應政策中往往有比較明確的適應目標,但與之對應的適應能力與適應資源僅僅只提及其重要性、加強資金投入等,而對適應資源包括社會資本、自然資源和實物資本的來源基本沒有涉及。二是我國適應政策決策因素考慮得仍不夠完整。適應的決策過程需考慮氣候因素,非氣候因素,影響、脆弱性和風險以及清楚科學假設與不確定性等。目前的適應決策過程忽視了對非氣候因素的評估,對適應決策很關鍵的未來風險評估不足,對當前氣候變化領域的科學假設和不確定性考慮不足。三是適應政策監督不足,適應成效評估較弱。現有的適應政策中僅有為數不多的政策有相對完整的實施與監督機制,其他政策均沒有明確表述。此外,適應政策的最終目標是取得適應成效,但現有政策對成效評估基本缺失,也沒有明確的成效評估安排[12]。

2.2 地方適應政策的實施與監督面臨挑戰

我國地方層面在其應對氣候變化方案、規劃和相關法規中均對適應氣候變化做出了政策部署,但是這些政策還面臨一些共性的挑戰。

首先,與減緩政策設定明確的、量化的總體目標相比,適應政策的總體目標通常是定性描述,如“適應能力不斷(或明顯、進一步)增強”。即使從適應政策針對的具體領域來看,很多省份的政策也沒有對具體領域的適應工作規定明確的量化目標。政策目標的可度量性差將導致政策實施進展無法評估和監督[13]。對于確定了量化目標的適應領域,通常也存在政策目標與行動方案的因果關系不明確的問題。例如,很多省份的應對氣候變化方案提出了農業灌溉用水有效利用系數的量化目標,但是對具體方案和技術措施的描述多是原則性的,無法評估這些方案和措施的實施方式、規模等是否支持政策目標的實現。

其次,與減緩相比,各省現有的適應政策通常沒有明確規定各項任務的責任主體,這將降低政策的約束效力,不利于對政策實施進行監督和考核。同時,很多省份的適應政策中雖然提及監管、督促、監督、考核等內容,但是沒有規定具體的工作機制,也沒有制定配套的實施細則,因此仍然無法落實。

最后,隨著政策中心下移,基層地方政府對氣候變化適應工作及其重要性的認知水平以及制定氣候變化適應政策的能力存在明顯局限,省級以下政府(包括地級市、區縣等)制定與應對氣候變化相關的政策內容總體仍以節能減排(或節能降耗)為主。例如,某市的《節能和應對氣候變化“十二五”規劃》中提出“進一步提高城市綜合防災能力,到2015年,具有較強的適應氣候變化能力”的目標,工作內容包括提升城市應對極端天氣氣候事件應急能力、提升城市基礎設施適應氣候變化能力等。這些總體目標在2010年至2013年各年的《節能減排和應對氣候變化重點工作安排》中均有體現,并明確了時間節點和責任部門。但由于氣候變化適應工作的責任部門都是市級政府部門,對于各區縣的任務沒有明確規定,因此區縣層次的相應政策文件對適應的關注程度較低,雖然文件名稱包含應對氣候變化,但未涉及適應的內容。

2.3 適應政策科學基礎薄弱

目前我國在氣候變化適應領域開展了大量的研究工作,取得了較為顯著的成果,但有關適應政策的基礎科學研究相較國外仍有差距,氣候變化適應科學基礎研究仍存在以下不足:

首先,氣候變化適應的影響-脆弱性-風險-能力研究的各環節脫節。氣候變化的適應是系統過程,氣候變化產生的影響疊加在自然生態系統和社會經濟系統的脆弱性上,產生了氣候變化的風險,需要提高主動適應氣候變化的能力。實際中不同的自然生態系統和社會經濟系統面對氣候變化的脆弱性是不盡相同的,且脆弱性在不同的研究區域、條件及背景下所具備的風險具有區域差異,而當前的研究較多的局限于其中某個環節,忽視了氣候變化適應的系統分析[14]。

其次,氣候變化適應偏重自然生態系統,社會經濟影響的研究不足。氣候系統變化對自然生態系統和人類社會經濟系統均會造成影響,但目前所開展的氣候變化適應的研究主要集中于自然生態系統(如水資源、農業、森林等自然生態系統)[15-17],而適應的社會經濟系統方面研究不足。氣候變化對工業、城市等人類社會經濟系統影響的研究仍是嚴重匱乏,導致國家和地方經濟社會發展規劃關于適應氣候變化的政策缺乏理論基礎,限制了我國在社會經濟系統的有針對性的氣候變化適應政策的制定和發布。

最后,支持具體適應政策制定的基礎研究不足。氣候變化風險的認知到制定適應政策的過程存在脫節,氣候變化的研究成果和氣候變化決策需要的信息往往不能實現“無縫鏈接”[18]。當前研究集中于適應機理的基礎研究,缺乏實際應對氣候變化的應用性研究,且具體到各個自然及社會系統、區域、領域的適應研究仍極為缺乏。另一方面,適應政策的制定在方法學上定位不清,針對政策制定的方法學和依據、政策內容的完整性和合理性以及政策實施中和實施后的評估研究較少,尚未建立一個“適應氣候變化國家方案的實施細則”[19]。

2.4 適應政策的部門協作和社會參與不足

適應氣候變化的工作涉及廣泛,與社會、經濟、生態、環境、生產、生活等各方面息息相關,是跨部門、跨領域的復雜問題。一方面,在《中國應對氣候變化國家方案》要求下,我國政府各部門均從自身領域制定了相應的適應政策,但由于不同部門工作重點的不同,對適應工作的部署、要求不同,導致不同部門發布的適應政策之間缺乏統一領導、統一部署、統籌安排,缺乏一致的適應行動方案。部門適應政策制定缺乏有效的協調溝通機制,造成適應工作難以有序、高效的展開。另一方面,與“減緩”相比,我國關于適應氣候變化的社會宣傳、培訓工作較少,公眾對于適應氣候變化的了解和認識程度普遍較低,很難形成社會不同層面(社會組織、企業以及個體)共同參與適應氣候變化工作的合力。當前適應氣候變化政策主要還是依靠政府部門頂層設計、并強力的推行和實施,不利于多方面調動社會資源、社會公眾廣泛參與、有序適應氣候變化。

3 完善我國適應氣候變化政策的建議

3.1 認清適應政策的發展階段,提高適應氣候變化的戰略地位

我國的國情和發展階段決定了我國適應政策與行動所處的發展階段。當前,我國適應政策與行動既要解決歷史欠賬問題,又要面向未來整個國家的發展需求,就要求適應政策要為未來的發展保駕護航。適應政策的制定必須首先要符合中國的國情和適應本身的發展階段。此外,對于中國這樣一個發展中大國,適應是一件迫切而緊迫的工作。適應的政策與行動關系到氣候變化工作的未來乃至整個國家的發展。適應在氣候變化領域和國家發展過程中的戰略地位需要受到更多的關注和足夠的重視。

3.2 切實提高各個層面的適應能力,實現適應氣候變化的目標

適應政策最大的目標就是提高適應能力。要提高農業、林業、水資源等重點領域和沿海、生態脆弱地區適應氣候變化水平;加強對極端氣候天氣和氣候事件的監測、預警和預防,提高防御和減輕自然災害的能力;要成立跨部門的適應氣候變化工作機制,增強組織機構保證的能力;同時加大對適應氣候變化知識的普及與理念的推廣,注重適應氣候變化人才的培養等。

3.3 針對氣候變化產生的不同影響,分層次采取不同的適應措施

氣候變化會對不同的領域和區域帶來不同的影響,需要針對不同的適應問題采取有針對性的適應措施。而即使是對于面臨同樣適應問題的領域或區域,由于氣候變化產生的影響程度不同,適應措施也需依據影響的不同程度分層次制定和實施。一是“增量性”適應措施,也即在原有的措施基礎上考慮氣候變化帶來的增量影響;比如,農業領域采取傳統的調整種植時間、灌溉量,殘株管理等措施適應新增的氣候變化影響。而對于我國這樣的發展中國家,在考慮新增氣候風險所需的增量適應外,還要協同考慮未來發展和提升可持續發展能力的適應措施。二是“系統性”適應措施,在傳統措施無法適應氣候變化增量影響的情況下,采取的一些系統層面的調整措施;比如,農牧業采取調整作物種類或整合牧場等措施適應氣候變化影響。三是“變革性”適應措施,這種措施往往是領域內徹底的改變措施;比如,作物搬遷或者從灌溉系統到旱地系統等農作制度的改變。

3.4 借鑒國內外經驗,完善適應政策體系和決策機制

一是制定適應氣候變化關鍵部門的中長期適應專項規劃,進一步完善適應政策的頂層設計;二是加強部門和區域適應規劃之間的銜接,將適應與其他領域協同效應發揮地更充分;三是創新適應政策制定過程模式,將“自上而下”和“自下而上”的兩種決策模式結合起來;四是加強適應政策目標與適應資源的匹配度,配套必要的人力、財力和物力,促進適應政策的落實;五是加強適應行動、政策實施的后評估,建立健全政策評估體系,確保評估的獨立性,認真對待評估結論,注意對評估結果的消化與吸收,使政策評估真正發揮作用。

3.5 加強適應氣候變化的相關基礎和應用研究,夯實適應的決策基礎

一是構建包括氣候變化適應的影響-脆弱性-風險-能力研究的各環節的基礎研究體系,加強各環節之間的聯系,將適應政策的制定建立在充分科學依據的基礎上,增強適應政策的針對性和可實施性;

二是研發和推廣符合我國國情的適應氣候變化技術,構建適應技術集成體系,為落實適應政策和行動提供更廣泛的途徑和空間;三是加強社會經濟領域適應政策與行動的研究,提高適應氣候變化對產業和能源等非傳統適應領域造成不利影響的能力。

3.6 完善適應氣候變化相關治理結構,發揮政府、企業和社會團體等多主體的作用

氣候變化的適應性措施往往具有公共品的屬性,需要政府與公民對公共生活的合作管理,建立起民間和政府組織、公共部門和私人部門之間的管理和伙伴關系,以促進社會公共利益的最大化。一是政府需要通過政策和規劃統籌管理、分配和引導社會公共資源的開發方式和利用途徑,與公共部門、私人部門和民間一起分擔開發資源的費用和風險;二是政府需要公平分配實施適應氣候變化措施過程中可能帶來的有利或不利后果,恪守保障社會公平的職能;三是要讓公眾在氣候、環境和資源管理中獲得知情權、參與權和監督權。

(編輯:李 琪)

參考文獻(References)

[1]Biesbroek G R, Swart R J, Carter T R, et al. Europe Adapts to Climate Change: Comparing National Adaptation Strategies [J]. Global Environmental Change, 2010, 20(3): 440-450.

[2]葛全勝,曲建升,曾靜靜,等. 國際氣候變化適應戰略與態勢分析[J]. 氣候變化研究進展,2009, 5(6): 369-375. [Ge Quansheng, Qu Jiansheng, Zeng Jingjing, et al. Review on International Strategies and Trends for Adaptation to Climate Change [J]. Advances in Climate Change Research, 2009, 5(6): 369-375.]

[3]《第二次氣候變化國家評估報告》編寫委員會.第二次氣候變化國家評估報告[M]. 北京: 科學出版社,2011. [The Committee on Chinas National Assessment Report on Climate Change. The Second Chinas National Assessment Report on Climate Change[M]. Beijing: Scientific Press, 2011.]

[4]潘韜,劉玉潔,張九天,等. 適應氣候變化技術體系的集成創新機制[J]. 中國人口·資源與環境, 2012, 22(11): 1-5. [Pan Tao, Liu Yujie, Zhang Jiutian, et al. Integrated Innovation Mechanism of Technology System for Adaptation to Climate Change [J]. China Population, Resources and Environment, 2012, 22(11): 1-5.]

[5]劉燕華,錢鳳魁,王文濤,等. 應對氣候變化的適應技術框架研究 [J]. 中國人口·資源與環境,2013, 23(5): 1-6. [Liu Yanhua, Qian Fengkui, Wang Wentao, et al. Research of Adaptive Technology Framework of Addressing Climate Change [J]. China Population, Resources and Environment, 2013, 23(5): 1-6.]