不同音樂時期鋼琴演奏風格比較研究

文/李 虻 張曉燕

不同音樂時期鋼琴演奏風格比較研究

文/李 虻 張曉燕

內容提要

本文通過對音樂中的四個時期進行了風格對比,對這些風格特征的把握,有助于發掘學生的自主學習能力,準確地理解作曲家的創作意圖,對教學起到事半功倍的作用。

鋼琴演奏風格 比較 不同音樂時期

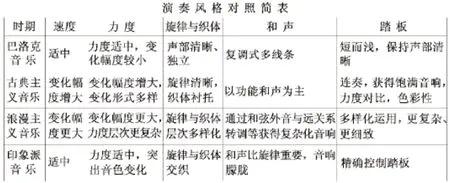

演奏風格是指藝術家在處理音樂題材、駕馭體裁形式、解讀結構布局、運用表現技巧、深化主題性格、描繪形象意境等方面所表現出來的藝術特色。無論是作曲家的作品還是鋼琴家的演奏,不同音樂時期都有共性化風格和個性化特征。對這些風格特征的把握,有助于發掘學生的自主學習能力,準確地理解作曲家的創作意圖,對教學起到事半功倍的作用。

1.巴洛克時期鋼琴音樂風格

在巴洛克時期,古鋼琴是僅次于管風琴的主要鍵盤樂器。與現代鋼琴不同,古鋼琴的結構與發音原理決定了其音量較小,音色古板,沒有踏板,表現力較弱,無法彈出現代鋼琴那樣豐富的力度和音色變化。這個時期是復調音樂的鼎盛時期,巴赫的創意曲、組曲與《平均律鋼琴曲集》等復調音樂的精華都是為古鋼琴而創作的。這些作品原譜雖然很多沒有速度、力度標記,沒有表情術語的演奏提示,但結構精巧、對位嚴謹、氣氛莊重、裝飾音多樣,各相對獨立的聲部按照一定的邏輯關系結合。

巴洛克時期鋼琴作品的演奏特點是:

⑴一首作品通常只表達一種基本情緒,由此影響到節奏型的貫穿、主題動機的延續、速度的穩定、力度的統一。

⑵既保持各聲部旋律清晰、富有歌唱性,又使獨立的各個聲部均衡、完美地結合。主題進入時準確提示,退出時了無痕跡。

⑶保留古鋼琴的部分音響特點,音色明亮,通過連奏和斷奏形成對比。手和手指保持獨立,用力部位主要在指掌關節,身體其他部位基本不參與,以簡潔、有效的觸鍵獲得每個音符的良好音質。

⑷當時樂譜標記的快板(allegro)、急板(presto)和今天標記的含義并不完全相同,沒有現代鋼琴要求的那樣快,慢板也沒有今天那樣夸張。力度對比較小,常在mp-mf之間呈現較強或較弱的變化。雖然現代鋼琴表現力得到極大的拓展,但演奏巴洛克時期的鋼琴作品時,保留適中的速度和力度變化,顯然有益于再現以巴赫為代表的巴洛克時期鋼琴作品風格。

⑸裝飾音常起于重音,借助于裝飾音達到保留長音音響的效果。顫音(tr.)、波音( )、回音( )通常從主音的上輔助音開始,但如果裝飾音前面的音是上、下行的音階,則裝飾音從主音開始。下波音()通常由主音開始。古鋼琴上的裝飾音輕巧而柔和,在現代鋼琴上彈奏時不要彈得太強,也不要彈得過于靈敏而短促。

⑹不能過于依賴踏板。如果要使用踏板,則應慎用踩到底的全踏板,避免長時間保留踏板,以免形成混雜的泛音,影響各聲部旋律的清晰度。

2.古典主義時期鋼琴音樂風格

古典主義時期主調音樂占主導地位,情感與理性并重,嚴謹平衡的結構形式與清晰簡明的音樂語言相結合。現代鋼琴取代了古鋼琴,結構與發音原理的巨大變化,大大提升了鋼琴的表現力,推動了鋼琴藝術的發展。作曲家開始在樂譜上對速度、力度、奏法、表情等細節做出標記,以求準確地表達創作意圖。貝多芬是兩個音樂發展時期承上啟下的偉大作曲家,為滿足戲劇性、沖突性的表現需要,其作品的音區范圍、強弱對比、音色變化都超越了同時期的海頓與莫扎特,常需要奏出音量宏大、聲音飽滿、共鳴較強的音響效果。

古典主義時期鋼琴作品的演奏特點是:

⑴音樂情緒可能是漸變的,也可能是突變的,常具有強烈的對比。這個時期形成的三部性奏鳴曲式將這種情緒特征表達得淋漓盡致。

⑵盡顯主調音樂特點,旋律與織體相互依托,主次分明。旋律曲調化,富有表現力,清晰而易于記憶。演奏中應重視動機、樂句的相互關系,準確表達音樂材料發展特征,如重復、變奏、模進、模仿、分裂等等。

⑶強調每個音的顆粒性、清晰度和透明度,常出現連音(legato)、跳音(staccato)、連線、重音、保持音等各種記號,常需要借助手臂的力量為手指提供支撐。

⑷力度變化呈現多層次、高頻率、大幅度的特征。既有最強至最弱之間不同等級的對比,又有漸強與漸弱、突強與突弱等各種變化形式;既適合表現聲部獨立的復調音樂,又適合表現力度層次富有變化的主調音樂。以鋼琴奏鳴曲為例,海頓作品較少運用力度標記,即便有也在p-f之間;莫扎特作品最多只少見地用到pp-ff的對比;而貝多芬作品中的力度標記大大增加,力度對比常在ppp-fff之間,大量運用了“突強”到“突弱”之類的力度變化形式。

⑸速度向兩頭擴張,快則更快,慢則更慢。旋律線條可以根據演奏者的理解適當調整,織體則應嚴格地保持均勻的律動。

⑹功能和聲及調性和聲成為音樂結構重要的組織因素,終止四六和弦的運用使樂句、樂段等結構有了明顯的句讀分隔特征。和弦的變化不僅使旋律感更強,也直接影響了踏板的更換,豐富了音樂表現的色彩性。

3.浪漫主義時期鋼琴音樂風格

浪漫主義音樂是古典主義音樂的延續與拓展,更注重個人情感的宣泄與情境的描寫,是鋼琴演奏藝術的鼎盛時期。這個時期的很多作品采用了標題音樂的形式,形象鮮明,音色豐富,強調個性化創作風格,突出抒情性、炫技性、色彩性,這些特點在鋼琴演奏中被淋漓盡致地展現出來。作曲家常以夸張的手法來表現強烈的感情變化。

浪漫主義時期鋼琴作品的演奏特點是:

⑴演奏風格個性化。如肖邦首先在黑鍵上運用拇指和五指彈奏,其作品常以富有表現力的弱奏獲得纖細迷人的音色和千變萬化的力度層次,并以柔和的觸鍵來表現音樂內在意境的微妙變化,其作品雖沒有標題,但優美、典雅、細膩,被譽為“鋼琴詩人”。而李斯特則繼承和發展了貝多芬充滿激情的演奏風格,音樂熱情雄渾,音響恢宏飽滿。他把手指、手腕、手臂、肘部、肩部看作是不可分割的整體和互相聯系的杠桿,強調身體各部位高度協調地演奏,在鋼琴上創造出管弦樂般的音響效果和炫技的演奏風格:輝煌的技巧、狂放的氣勢、極快的速度。

⑵炫技的風格使彈奏難度增加,如極快速的琶音、連續進行的雙音與和弦、超過八度的大音程跳進、超過八度的和弦、快速輪指、震音與顫音、刮奏、快速跑動的華彩段等高難度技巧,在李斯特鋼琴作品中比比皆是,使演奏難度大大提高。豐富多彩的音色變化要求觸鍵方式多樣化,音色處理色彩化,可能是極輕快、短促的跳音(),也可能是強烈要求連奏效果的連音(legatissimo)。情感抒發的需求使力度變化更加頻繁,如大量的重音標記、突強與突弱、漸強與漸弱等。

⑶通過和弦外音與遠關系轉調等手段使和聲音響復雜化。演奏中只有分清和弦音與和弦外音的關系,才能在音樂發展中突出主要旋律,輕重有序。而分清調性布局及和聲手法,則有助于準確地表現各部分的對比關系。

⑷通過大量的表情記號,對細節處理提出具體的要求。有些作品標注了節拍器的具體數字,如 =88、 =152等,要求嚴格的演奏速度;有些作品又大量運用伸縮處理(rubato),要求演奏者在深入理解作品內涵的基礎上自主處理,靈活自由地把握節奏的快慢與松緊。

⑸踏板成為不可或缺的輔助手段。除了獲得延音效果外,踏板的運用更加多樣化,不同深度、不同位置的變化復雜而細致。如通過制音器離開琴弦而增強聲音的力度,使縱向音響具有立體感;又如通過泛音的作用改變音色,使彈奏的旋律更富有歌唱性。

4.印象派時期鋼琴音樂風格

以德彪西為代表的印象派音樂受法國印象派畫家莫奈等人的影響,運用音響色彩的對比,捕捉瞬間的情緒、印象,物體周圍的色彩、明暗和氛圍勝過實體具象。其鋼琴音樂節奏復雜、情緒夸張,音響朦朧新穎,和聲比旋律更重要,蕩漾著一種感覺新奇的色彩氛圍。

印象派時期鋼琴作品的演奏特點是:

⑴作曲家將自己要求的音響效果通過樂譜上極為細致的演奏指示表達得非常清楚,演奏者應按照指示的要求去彈奏,在指定的框架范圍內發揮自己的想象空間,于細微處精雕細琢。

⑵演奏力度的主要特色是竭力發掘弱音量范圍內的變化層次,力度常在p、pp、ppp、pppp之間變化。

⑶突破傳統功能和聲調式調性的限制,大量使用不經解決的七和弦、九和弦、十一和弦,導致和聲功能的模糊,增強了每個和弦的獨立性,產生音塊般的音色效果。和聲功能淡化、和弦高位疊加、和弦外音復雜化以后,和弦變化與踏板更換的對應關系被打破,踏板的踩放主要受和弦低音變化的影響,有時會出現更換和弦或不協和和弦延續而不更換踏板的情形。

⑷觸鍵方法與部位、觸鍵速度與力度均需要掌握高超的技巧,強調有控制觸鍵,較少使用高抬指的大力度垂直敲擊,常使用手指尖貼近琴鍵的輕柔觸鍵、指腹推進的按弦式觸鍵等觸鍵技巧;頻繁運用的弱奏雙音要求指掌關節極高的控制力,兩個音觸鍵力度要均勻,不能出現突強或明顯的聲部對比。不追求音量對比的幅度,更在意弱奏藝術細膩而微妙的處理、音量漸強與漸弱的頻繁變化,手指必須平穩而有彈性。

⑸踏板形式與踩踏深度復合多變,更多是為了潤色。有時用1/2、1/3甚至1/4踏板,有時用切分式踏板延續音響,有時用抖動式踏板快速“輕點”,有時踏板抬起后仍保留部分余音,有時又使用柔音踏板……以滿足音響色彩與音樂層次變化的需求。

這些技法的特征均以獲得轉瞬即逝、變幻縹緲的朦朧音效為目的。

(責任編輯 霍 閩)

李虻(1956 —),四川師范大學 三級教授,

張曉燕(1962 —)女,沈陽音樂學院教授。

[1]應詩真.鋼琴教學法[M].北京:人民音樂出版社,2007