校企合作中企業參與行為的博弈分析

吳立軍++吳曉志

摘要:校企合作作為一種公共物品(教育)的生產合作,普遍存在學校“一頭熱”的現象,因此研究并引導企業參與是關鍵。利用博弈分析的理論框架,基于企業和社會收益的不同視角對企業參與校企合作的行為展開研究,形成以下三點結論和建議:一、行業中企業規模越分散(n越多),校企合作的可能性越低,校企合作可選擇在規模集中的行業中展開或者加強學校專業設置的行業針對性;二、企業在校企合作上的參與意愿決定于校企合作投資與其他投資的收益比例關系,改變教育投資結構實現校企合作收益外部性的內部化是提高企業參與的根本途徑;三、行業內企業的資源稟賦分布會影響校企合作總供給,政府的主導作用可利用行業和協會的作用形成大企業“利益共同體”。

關鍵詞:校企合作; 博弈分析; 收益函數;企業

一、前言

中國經濟的持續快速增長,產業結構的轉型升級與人才培養改革的相對滯后形成了勞動力市場 “用工荒”與“就業難”兩種現象并存。“用工荒”說明經濟發展中對人才和勞動的需求旺盛,而“就業難”則表明學校人才培養與實際用工素質的偏離。因此,建立教育部門與社會生產部門協同合作的人才培養機制將是經濟轉型、教育改革的重要方向。為此,2006年教育部16號文件將“校企合作,工學結合”確定為我國職業教育發展的重要內涵;2010年《國家教育中長期改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》指出要建立起政府主導、行業指導、企業參與的職業教育辦學體制;2014年在《國務院關于加快發展現代職業教育的決定》的文件中指出要引導支持社會力量興辦職業教育,健全企業參與制度,促進校企合作辦學政策的制定。但現實的需要和政府的助推并沒有很好地激發企業參與合作的熱情,校企合作所面臨的最大現實困境仍然是企業參與動力不足。[1]因此,要構建校企合作的長效機制,關鍵之處仍是研究校企合作中企業的參與行為。

二、文獻綜述

從上世紀七八十年代,國內外的研究者從產學研或者技術創新角度就開始了校企合作問題的探討,并因此形成了豐富的成果,在國外研究中比較有代表性的如上世紀 70 年代末R.Rothwell,Rothberg 等人就提出社會創新主體應該包括企業及與之相關聯的其他社會集團(如研究機構或個人等),將大學、研究機構納入共同創新的主體范疇,是校企合作較早的理論基礎之一[2];Lois P,Fusfeld H (1982),Geisler et.al.(1991) 等從不同角度探討了校企合作的動機問題[3]; Edwin Mansfield(1991)通過對校企合作的研究得出更多具有實踐價值的結論,他指出電機、化學、制藥等產業中,如果缺少學術研究的配合,將有十分之一的新產品無法被發展出來,學術研究對整個社會生產的投資報酬率大約為28%等等[4];R.E.Lopez-Martinez 等(1994) Geisler (1995)二者持相同觀點,指出產學合作受到企業和學校兩種類型組織文化、行為準則差異的影響,兩種組織文化的相近程度對合作關系的穩定有著重要的意義[5]。但Yong S.Lee(1996)對此提出異議,他根據對全美100余所大學教師的調查,表明崇尚學術自由的文化氛圍并不影響與企業合作的追求,阻礙校企合作的真正障礙在于兩種文化之間缺乏溝通橋梁[6];Geisler& Rubenstein(1995)探討了校企合作可能帶來的風險和困難,以及如何提高合作的成效等[7]; Campbell T I D (1997)提出了一個系統評價大學-企業合作的模型,并構建出了校企合作模式的衡量指標[8]; Motohashi Kazuyuki(2005)具體地分析了技術型企業在校企合作中的情況,指出產學研合作對小企業生產力提高的影響遠大于大企業[9]。 Guan J C,Yam R C M,Mok C K (2005)通過對北京近1000家企業的調查發現,產業創新的新穎程度和產學研合作程度成正比,而且認為中國產學研合作對產業創新的激勵作用還處于低效階段[10];Jean-Louis(2006)認為有效的校企合作需要具備四個關鍵要素:共同的發展戰略,穩定的合作關系,擁有高市場潛力的專長技術和全球化的眼光[11]。

國內對校企合作問題的研究是從學習國外成功職業教育模式基礎上建立起來的,在這個過程中形成了不少具有實踐價值的理論探索。早期主要集中在校企合作模式的選擇和討論上,如李廉水(1997)較早地提出了校企合作模式的四種方式:政府推動、自愿組合、合同連接和共建實體[12];而蘇敬勤(1999)則根據交易成本的概念,將校企合作模式分為內部化模式、外部化模式、半內部化模式三種類型[13];薛金梅(2000)按照校企合作的契約關系,將校企合作的模式分為技術轉讓、聯合開發(委托開發)、共建實體等三種模式[14];謝開勇等人(2002)將校企合作的模式按照功能分為人才培養合作模式、研究開發型合作模式、生產經營型合作模式等等[15];周靜珍(2005)結合我國的國情,提出了四種校企合作模式:政府指令型模式、政府推動型模式、企業主導型模式、大學主導型模式[16];最近3-5年關于校企合作研究則更側重對校企合作績效評價和實踐問題的分析,比較有代表性的如胡振華, 李詠俠(2012)基于方向型和交易型障礙的校企合作影響因素的實證研究,得出校企合作經驗可降低方向型障礙,組織間信任程度較高可降低方向型和交易型障礙的結論[17];王文槿(2009) 對6省135家企業調查顯示校企合作缺乏長效機制,企業沒有積極性,校企合作中學生管理混亂等[18];金輝(2010)對高等職業教育深化校企合作的應然路徑分析指出互惠多贏是融通校企合作的前提,組織文化的契合是夯實校企合作的基礎,學習型組織的共建是重構校企合作的載體[19];馮建軍(2010)針對高等職業教育校企合作長效機制的構建,認為從國家到地方,應該成立校企合作的專門機構,重點抓好校企合作方面的工作,規范校企合作培養人才的主要內容和方式,創新人才培養模式等[20]。

縱觀國內外在校企合作領域的研究,多見于合作文化基礎、動力機制、運營模式等方面的探究,而對校企合作最本源的問題,校企合作性質,企業行為動機等問題缺乏探討,而對這些問題的深刻認識才是機制設計的基礎和根本。首先,校企合作本質是什么?校企合作本質上仍然是合作雙方通過建立契約關系的一種逐利行為,但與普通合作不同的是,校企合作的任務目標是“生產”教育產品,一種典型的公共產品。其次,如何實現校企合作這種公共“產品”的生產?按照福利經濟學的一般觀點公共產品有效的供給方式應該由政府或公共部門提供,公共產品固有的外部性和被搭便車的風險通過由私人部門(企業)提供的可能性不大。但市場化改革的結果使政府不擁有企業產權,無法像以往一樣通過行政指令提供這種公共產品是生產要素——“企業參與”①。因此,校企合作作為一種公共物品,政府不能供給,市場不愿供給,一個自然的思考方向就是能否在公共產品私人自愿供給的博弈框架下研究企業的參與行為,并通過機制設計實現最優的博弈結果和最大的私人供給。

三、校企合作企業參與博弈的均衡解分析

·高職教育·校企合作中企業參與行為的博弈分析

(一)博弈假設

1.每個企業自愿參與校企合作,參與的企業越多,校企合作的收益越大,從全社會的角度而言校企合作的收益遠大于其成本。不管企業參與與否,每個企業都能從行業校企合作中獲得收益②。

2.參與企業的資源稟賦為Mi,并假定所有企業具有相同的資源稟賦,企業根據收益最大化原則將Mi在兩類投資之間進行分配:一類即是用于投資校企合作為ei,行業總的校企合作投資為E=∑ni=1ei;另一類投資即用于企業內部投資(如修建廠房、更新設備、員工培訓等等)為Ii;所有投資可以量化為具體的單位計量,且存在各自投資價格,分別為PE與PI。

3.企業的收益函數取柯布道格拉斯函數形式:Ri(Ii,E)=IiαEβ,0<α,β<1且α+β<1,保證企業收益函數的擬凹特性RiIi>0,RiE>0,企業內部投資和校企合作投資之間的邊際替代率遞減;社會收益函數:W=π1R1+π2R2…+πnRn,π10。

(二)不同視角下企業參與校企合作行為的博弈分析

1.基于企業收益最大化的納什均衡分析

企業是否參與校企合作,或者企業在校企合作中投資的多少約束于企業的資源稟賦和兩種投資之間的替代關系,企業的決策可表述如下:

s.t.PEei+PIIiMi

MaxRi(Ii,E)=IiαEβ(1)

每個企業面臨的問題是給定其他企業選擇的情形下,選擇自己最優的戰略組合(Ii,ei)以最大化目標函數,利用拉格朗日函數可將目標函數寫為:

Li=Ri(Ii,E)+λ(Mi-PEei-PIIi)(2)

為拉格朗日乘數,最優化的一階條件為:

RiE-λPE=0;RiIi-λPI=0,

將企業收益的具體函數代入其中,即得到均衡條件:

RiERiIi=βIiαEβ-1αIiαEβ=βIiαE=PEPIi=1,2…n(3)

將預算約束條件Ii=Mi-PEeiPI代入式(3),并利用E=∑ni=1ei=∑j≠iej+ei的關系式整理得到企業參與校企合作投資的反應函數:

e*i=βα+β MiPE-αα+β∑j≠iej,i=1,2…n(4)

反應函數可以看出,對于具體的企業i而言,如果相信其他企業參與的投資越多,自己參與的投資就越少③。為簡化分析,假定市場中只有兩家企業參與校企合作的博弈,即n=2時,e*1與e2,e*2與e1正好是具有反函數關系,兩反應曲線的交點即是其均衡解④。

接下來討論更一般的情形。n為任意數,當所有企業具有相同的資源稟賦M,根據反應函數式(4)企業i參與校企合作的投資均衡水平ei:

ei=βαn+β MPE-αα+β(n-1)ei(5)

整理得式(5)即可得到單個企業的納什均衡解為:e*i=βαn+β MPE(6)

因此,全社會校企合作企業投資的納什均衡總供給:E*=ne*i=nβαn+β MPE(7)

2.基于社會收益最大化的帕累托均衡分析

從社會最優的角度研究企業參與校企合作的行為,基于社會收益函數以及社會總預算約束來分析在全社會實現帕累托最優的情形下,單個企業的校企合作參與水平,因此約束條件,目標函數可表述為:

s.t∑ni=1Mi=PI∑ni=1Ii+PEE;

MaxW=π1R1+π2R2…+πnRn。(8)

同樣,利用拉格朗日函數求解極值,最優的一階條件為:

∑ni=1πiRiE-λPE=0; πiRiIi-λPI=0i=1,2…n。

(9)

使用n個等式消除πi,在資源稟賦相同的假設條件下,將企業具體的收益函數代入其中即得到全社會帕累托最優的均衡條件:

∑RiERiIi=nβIiαEβ-1αIiα-1Eβ=PEPI(10)

與上述納什均衡求解方法一樣,將預算約束條件代入式(10),即可得到企業校企合作的參與投入以及全社會參與投入總供給的帕累托均衡解:

企業參與投入的帕累托均衡解:

e**i=βα+β MPE; (11)

全社會總參與供給的帕累托均衡解:

E**=ne**i=nβα+β MPE(12)

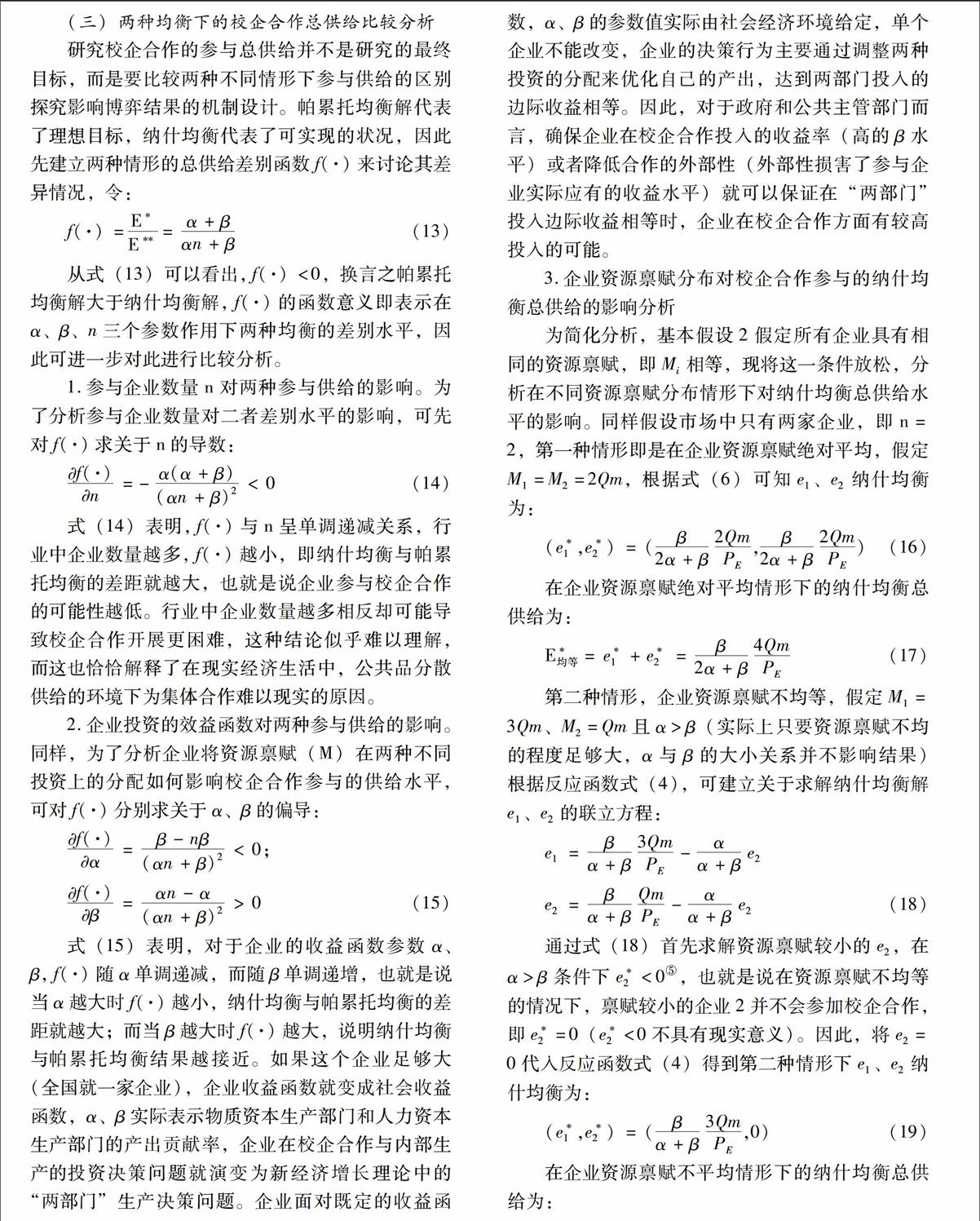

(三)兩種均衡下的校企合作總供給比較分析

研究校企合作的參與總供給并不是研究的最終目標,而是要比較兩種不同情形下參與供給的區別探究影響博弈結果的機制設計。帕累托均衡解代表了理想目標,納什均衡代表了可實現的狀況,因此先建立兩種情形的總供給差別函數f(·)來討論其差異情況,令:

f(·)=E*E**=α+βαn+β(13)

從式(13)可以看出,f(·)<0,換言之帕累托均衡解大于納什均衡解,f(·)的函數意義即表示在α、β、n三個參數作用下兩種均衡的差別水平,因此可進一步對此進行比較分析。

1.參與企業數量n對兩種參與供給的影響。為了分析參與企業數量對二者差別水平的影響,可先對f(·)求關于n的導數:

f(·)n=-α(α+β)(αn+β)2<0(14)

式(14)表明,f(·)與n呈單調遞減關系,行業中企業數量越多,f(·)越小,即納什均衡與帕累托均衡的差距就越大,也就是說企業參與校企合作的可能性越低。行業中企業數量越多相反卻可能導致校企合作開展更困難,這種結論似乎難以理解,而這也恰恰解釋了在現實經濟生活中,公共品分散供給的環境下為集體合作難以現實的原因。

2.企業投資的效益函數對兩種參與供給的影響。同樣,為了分析企業將資源稟賦(M)在兩種不同投資上的分配如何影響校企合作參與的供給水平,可對f(·)分別求關于α、β的偏導:

f(·)α=β-nβ(αn+β)2<0;

f(·)β=αn-α(αn+β)2>0(15)

式(15)表明,對于企業的收益函數參數α、β,f(·)隨α單調遞減,而隨β單調遞增,也就是說當α越大時f(·)越小,納什均衡與帕累托均衡的差距就越大;而當β越大時f(·)越大,說明納什均衡與帕累托均衡結果越接近。如果這個企業足夠大(全國就一家企業),企業收益函數就變成社會收益函數,α、β實際表示物質資本生產部門和人力資本生產部門的產出貢獻率,企業在校企合作與內部生產的投資決策問題就演變為新經濟增長理論中的“兩部門”生產決策問題。企業面對既定的收益函數,α、β的參數值實際由社會經濟環境給定,單個企業不能改變,企業的決策行為主要通過調整兩種投資的分配來優化自己的產出,達到兩部門投入的邊際收益相等。因此,對于政府和公共主管部門而言,確保企業在校企合作投入的收益率(高的β水平)或者降低合作的外部性(外部性損害了參與企業實際應有的收益水平)就可以保證在“兩部門”投入邊際收益相等時,企業在校企合作方面有較高投入的可能。

3.企業資源稟賦分布對校企合作參與的納什均衡總供給的影響分析

為簡化分析,基本假設2假定所有企業具有相同的資源稟賦,即Mi相等,現將這一條件放松,分析在不同資源稟賦分布情形下對納什均衡總供給水平的影響。同樣假設市場中只有兩家企業,即n=2,第一種情形即是在企業資源稟賦絕對平均,假定M1=M2=2Qm,根據式(6)可知e1、e2納什均衡為:

(e*1,e*2)=(β2α+β 2QmPE,β2α+β 2QmPE)(16)

在企業資源稟賦絕對平均情形下的納什均衡總供給為:

E*均等=e*1+e*2=β2α+β 4QmPE(17)

第二種情形,企業資源稟賦不均等,假定M1=3Qm、M2=Qm且α>β(實際上只要資源稟賦不均的程度足夠大,α與β的大小關系并不影響結果)根據反應函數式(4),可建立關于求解納什均衡解e1、e2的聯立方程:

e1=βα+β 3QmPE-αα+β e2

e2=βα+β QmPE-αα+β e2(18)

通過式(18)首先求解資源稟賦較小的e2,在α>β條件下e*2<0⑤,也就是說在資源稟賦不均等的情況下,稟賦較小的企業2并不會參加校企合作,即e*2=0(e*2<0不具有現實意義)。因此,將e2=0代入反應函數式(4)得到第二種情形下e1、e2納什均衡為:

(e*1,e*2)=(βα+β 3QmPE,0)(19)

在企業資源稟賦不平均情形下的納什均衡總供給為:

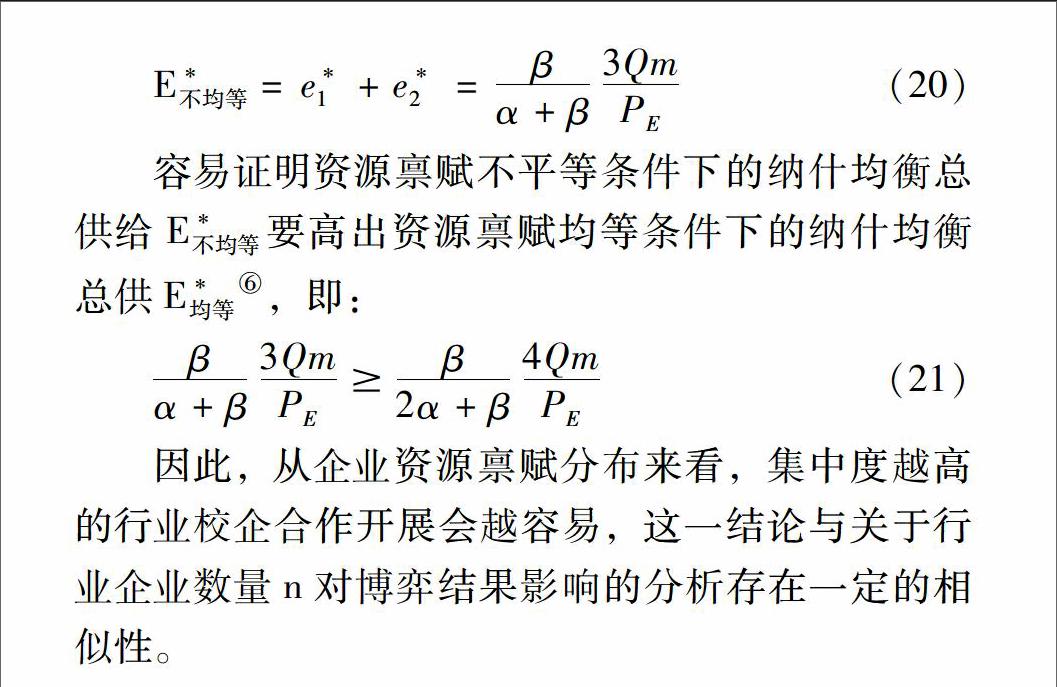

E*不均等=e*1+e*2=βα+β 3QmPE(20)

容易證明資源稟賦不平等條件下的納什均衡總供給E*不均等要高出資源稟賦均等條件下的納什均衡總供E*均等⑥,即:

βα+β 3QmPEβ2α+β 4QmPE(21)

因此,從企業資源稟賦分布來看,集中度越高的行業校企合作開展會越容易,這一結論與關于行業企業數量n對博弈結果影響的分析存在一定的相似性。

四、結論及建議

(一)校企合作的行業選擇及專業設置思考

f(·)與n的關系分析可以看出行業中企業規模越分散,行業中的企業數量就越多,相反則越難形成校企合作參與供給。因此,基本對策之一即是:校企合作可選擇規模相對集中的行業展開,盡管很多地方性高職院校將服務本地區的中小企業作為辦學目標,但校企合作實踐卻發現與大企業建立訂單班、開展工學互動的合作可能性往往要高于中小企業,這不僅因為大企業的用工需求和參與合作的能力,更是由于市場博弈規則的“無形之手”在作用于企業的真實行為。其次,對于學校而言,校企合作不僅要關心能否達成合作,還要考量合作企業的工作內容與專業教學的匹配度問題。以營銷專業為例,專業人才市場需求量大,但愿意參與校企合作的企業少。究其原因是由于營銷專業的校企合作面對龐大可供選擇的企業群(現代企業中幾乎都設有獨立的營銷部門,相當于n很大),屬于上文分析的行業規模分散類型,企業參與容易被搭便車,校企合作相反難以展開。所以,從學校的角度為了提高合作的可能性,可行的思路是加強專業設置的行業針對性(即通過專業細分,減少“n”),比如將原來籠統的大營銷專業與行業結合,設置諸如汽車營銷、房地產營銷、金融產品營銷等,在具體的行業中形成合作的可能性將會更大。

(二)校企合作收益內部化及教育投資結構改革思考

f(·)與企業收益函數參數α與β的分析表明,企業參與校企合作的意愿以及在校企合作中投資的比例決定于在兩種投資中的收益率水平,β越大企業在校企合作中收益越大,企業參與的意愿就越高。但現實的情形是由于校企合作本身的外部性(比如合作企業培養的人才被競爭企業所用)大大降低了參與企業的合作收益率(β),降低了企業在校企合作投資上的分配。因此,要解決校企合作的企業參與意愿問題,需要從根本的體制建設上著手降低教育投資的外部性,將合作收益外部性內部化。對于技能型、應用型人才培養,教學工作較大程度依賴于生產實踐的可引導支持社會力量興辦職業教育,讓民營資本成為職業教育的投資主體,企業辦校、行業辦校從資本結構上實現校企合作收益內部化。目前,從我國高等教育的投資結構來看,民營資本投資主要集中在三本院校,職業教育中政府仍然是投資的主力,這實際上是我國教育投資結構上一種不太合理的現象。讓民營資本成為職業教育投資主力,從產權關于上實現“校”與“企”的結合,校即是企,企即是校,內化校企合作收益,這是解決校企合作企業參與問題的最根本途徑。

(三)校企合作中政府作用和角色思考

從資源稟賦分布對校企合作參與總供給的影響可知,企業資源稟賦分布越平均,行業內形成校企合作的可能性越低;而企業資源稟賦集中度越高,越容易形成所謂的“智豬博弈”效應,校企合作的參與供給相反會更高。但從學校角度,具體行業中企業的資源稟賦分布情況是不能改變的博弈環境,為了得到更優的博弈結果,使納什均衡向著總供給更大的可能性發生,政府的主導作用發揮可以借助對行業和協會的指導管理,將分散的小企業整合成大的 “利益共同體”。通過信息指導、稅收補償、參與激勵等制度在行業中引導企業參與到行業協會,在校企合作博弈之前先形成有利于參與的“利益共同體”,以此改善學校與企業的博弈環境。企業參與合作的主要驅動力是合作利益而不是行政指令,政府的強制干預可能使市場失去甄別機制,導致合作的低效和不可持續。因此,政府職能邊界要求政府并不應該直接成為參與合作的主體,政府的主導作用應主要體現在積極地為校企雙方創造有利于合作供給發生的制度環境。

注釋:

① 如果將校企合作看成是公共產品的生產,“學校參與”和“企業參與”就可視為其兩種投入要素,市場化改革后政府只能提供“學校參與”,而無法提供“企業參與”。

②這一假設即校企合作公共產品供給屬性假設,前文已有論述。

③在假設條件中認為可以將企業的投資量化成可計量的單位,企業參與校企合作投資的多與少更準確的理解是參與可能性的大與小。在實際經濟生活中企業只有參與與不參與兩種可能,對應的概率是100%與0%,而這種假設將企業參與可能性以投資額度的大小量化為連續的概率大小。

④ 當參與人為2時,∑j≠iej=e2或者e1,即e*2=βα+β M2PE-αα+βe1,或e*2=βα+β M2PE-αα+βe1,這兩個函數必定存在交點,即存在均衡解。

⑤ 將e1代入e2中求解得e*2=β2Qm-αβQm(β2+2αβ)PE0。

⑥ E*不均等-E*均等=2αβQm-β2Qm(α+β)(2α+β)PEαβQm-β2Qm(α+β)(2α+β)PE0

參考文獻:

[1]葉小明,朱雪梅.中國高職教育校企合作:模式特征與實踐策略[J].現代教育管理,2011(4):91-94.

[2]R.Rothwell & A.B.Robertson. The Role of Communications in Technological Innovation[J].Research Policy ,1973(10):204-225.

[3]Lois P,Fusfeld H.University-Industry Research Relationships",National Science Foundation,USA[J].Research Policy,1982(3).

[4]Edwin Mansfield.Academic Research and Industrial Innovation[J].Research Policy,1991(20):1-12.

[5]LópezMartínez R E,Medellin E,Scanlon A P,et al.Motivations and Obstacles to University Industry Cooperation (UIC):a Mexican Case[J].R&D Management,1994,24(1):17-30.

[6]Lee Y S.‘Technology transferand the Research University:A Search for the Boundaries of University-industry Collaboration[J].Research Policy,1996,25(6):843-863.

[7]Geisler E.Industry-university Technology Cooperation:A Theory of Inter-organizational Relationships[J].Technology Analysis & Strategic Management,1995,7(2):217-229.

[8]Campbell T I D.Public Policy for the 21st Century:Addressing Potential Conflicts in University-industry Collaboration[J].The Review of Higher Education,1997,20(4):357-379.

[9]Motohashi K.University–industry Collaborations in Japan:The Role of New Technology-based Firms in Transforming the National Innovation System[J].Research Policy,2005,34(5):583-594.

[10]Guan J C,Yam R C M,Mok C K.Collaboration Between Industry and Research Institutes/universities on Industrial Innovation in Beijing,China[J].Technology Analysis & Strategic Management,2005,17(3):339-353.

[11]Jean-Louis Armand PHD.,University-industry Cooperation:the French Perspective in the European Perspective[J].Journal of Industry-academic-government Collaboration,2006(5):1-5.

[12]李廉水.我國產學研合作創新的途徑[J].科學學研究,1997(3):42-44.

[13]蘇敬勤.產學研合作創新的交易成本及內外部化條件[J].科研管理,1999(5):68-72.

[14]薛金梅.我國產學研合作模式及相關問題研究件[J].山東醫科大學學報(社會科學版),2000(2):83-87.

[15]謝開勇,趙邦友等.論高校產學研及其運行機制[J].科學學研究,2002(8):424-427.

[16]周靜珍,萬玉剛,高靜.我國產學研合作創新的模式研究[J].科技進步與對策,2005,22(3):70-72.

[17]胡振華,李詠俠.基于方向型和交易型障礙的校企合作影響因素的實證研究[J].預測,2012,31(3):48-53.

[18]王文槿.關于校企合作的企業調查報告[J].中國職業技術教育,2009(2):22-25.

[19]金輝.高等職業教育深化校企合作的應然路徑[J].教育研究,2010(4):56-59.

[20]馮建軍.高等職業教育校企合作長效機制問題研究[J].湖北經濟學院學報,2008(7) :125-127.

(責任編輯鐘嘉儀)