任務型教學法在大學英語課堂的應用

路璐

【摘 要】本文從任務的定義出發,通過對任務型教學法理論基礎的探討,結合我校大學英語課堂教學實踐,探討任務型教學法對有效提高英語課堂教學效果的作用。

【關鍵詞】任務型教學法 ? ? 大學英語課堂 ? ? 應用

一、背景

2007年,教育部頒布的《大學英語課程要求》明確指出:“大學英語的教學目標是培養學生綜合的英語應用能力,從而使他們在今后的學習、工作和社會交往中能用英語有效地進行交際。”2012年,中國第一份地方性大學英語教學指導性文件——《上海市大學英語教學參考框架》(以下簡稱《框架》)出爐,這份以學術英語(EAP)為導向的文件,對大學生的英語綜合能力提出了定性的要求。《框架》提出:“提高學生聽、說、讀、寫學術英語的能力,使他們能用英語直接從事自己的專業學習和今后的工作,在自己的專業領域具有較強的國際交往能力;在提高學術交流能力和學術素質修養的同時,培養他們的人文素質修養,提升他們的跨文化交流、溝通和合作,以及參與國際競爭的能力,以適應上海市和國家的社會和經濟發展的需要。”

在傳統的大學英語課堂上,教師往往僅把注意力放在課文新詞和短語的講解上,缺乏與學生的互動交流。而學生往往只能被動地聽,不停地記筆記,最終花了大量的時間學習英語,卻聽不懂,說不出。這與目前強調培養學生的語言綜合應用能力的主旨背道而馳。如何才能在課堂上有效地激發學生的學習興趣,調動其積極性,成功地傳授知識,使學生掌握能運用英語與他人交流溝通的本領呢?筆者以所教的大學一年級學生為例,探討如何在教學中運用任務型教學法,希望能為大學英語教學方法的研究提供一個可參考的模式。

二、何為任務

任務型語言教學的研究者和倡導者對任務的定義各不相同。Michael Long 是較早研究任務型語言教學的學者之一,他在1985年給任務下的定義是:“任務是我們為自己或他人,無償或有償地做的一些事情,比如給柵欄刷油漆、給孩子穿衣服、填寫表格、到商店買鞋、預訂機票、從圖書館借書、考駕駛執照、打印信件、給病人量體重、分發郵件、在飯店預訂房間、開支票、在地圖上查找目的地等。”Long 所定義的任務即“真實任務”。另一學者Prabhu給任務下的定義是:“任務是學習者根據所給信息,經過思考等過程,得出某種結論或結果的活動。在完成任務時,學習者能夠對自己的思考過程進行控制和調整。”由此,任務不是簡單的語言實踐活動,而是要經過思考過程才能完成的活動,如在判斷、分析、比較的基礎上完成的活動。Ellis給任務下的定義更為簡單:“任務是那些主要以表達意義為目的的語言運用活動。”

結合幾位學者對任務下的界定,我們不難看出任務與傳統英語課堂上的練習是不同的。

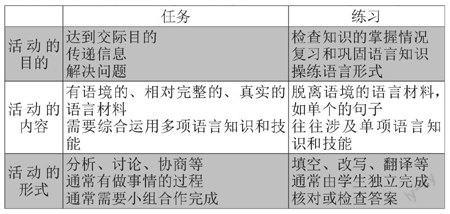

任務 練習

活動的目的 達到交際目的

傳遞信息

解決問題 檢查知識的掌握情況

復習和鞏固語言知識

操練語言形式

活動的內容 有語境的、相對完整的、真實的語言材料

需要綜合運用多項語言知識和技能 脫離語境的語言材料,如單個的句子

往往涉及單項語言知識和技能

活動的形式 分析、討論、協商等

通常有做事情的過程

通常需要小組合作完成 填空、改寫、翻譯等

通常由學生獨立完成

核對或檢查答案

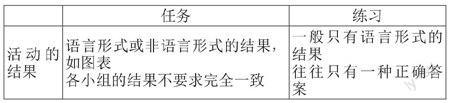

活動的結果 語言形式或非語言形式的結果,如圖表

各小組的結果不要求完全一致 一般只有語言形式的結果

往往只有一種正確答案

三、任務型教學法實例

英國語言教學專家Jane Willis 側重探索如何實施任務型語言教學,她把任務分為六個種類:羅列(Listing)、排序和分類(Ordering and sorting)、比較(comparing)、解決問題(problem solving)、分享個人經歷(sharing personal experiences)、創造性任務(creative tasks)。下面通過筆者的教學實踐來說明如何在任務教學法中有意識地運用這幾個任務。

在筆者的大一英語課堂上,每個班有30名學生,開學之初,5人一組,共6組,分組原則是在老師的指導下自由組合,確保成績好的、活躍的學生均勻分布在各個小組中。同時要求每個小組集思廣益起組名,增強小組凝聚力。本學期所用教材是新世紀大學英語系列教材視聽說課程(2),從unit 2 的話題“customs around the world” 出發,為了重點討論“stereotype”,設置任務為“differentiate stereotype from bias by taking the example of Japan” .

1.任務前活動

a.教師介紹話題和任務:播放視頻“An important rule to travel in Japan”作導入,并提問:(1)Do you know bowing is an important custom in Japan? (2)Have you ever travelled to Japan? (3)Whats your impression of Japan?

b.講解單詞stereotype,generalization ,bias 的異同。

2.任務中活動

a.學生以小組為單位自由討論,羅列他們對日本的印象,每個組至少列出六到八個,然后兩個小組互相比較,并討論是否認可對方觀點。

b.每兩個小組派一個代表到黑板上寫下他們匯總后的答案。

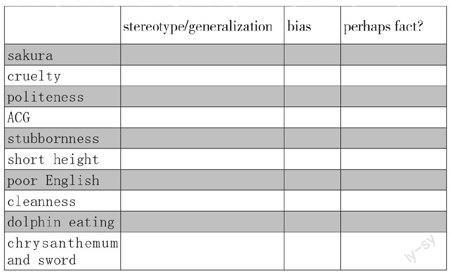

c.經教師整理后全班的答案為下表(由于篇幅所限,只列出10個,實際上同學們的答案十分豐富多樣)。

stereotype/generalization bias perhaps fact?

sakura

cruelty

politeness

ACG

stubbornness

short height

poor English

cleanness

dolphin eating

chrysanthemum and sword

d.請各小組自由發言,分類哪些是stereotype, 哪些是bias, 或者fact,以及為什么,有不同意見者可站起來反對,并說明自己反對的原因。

3.任務后活動

a.啟發學生進行反思,本堂課以我們的視角討論關于日本的刻板印象,那么日本人自己如何看待這一“外國人視角呢”?播放在網上找的一位日本學生的自媒體視頻“5 False & Ridiculous Stereotypes About Japan”.

b.通過本視頻,訓練學生的聽力理解能力,完成note-taking練習。

c.鞏固表達自己的觀點的句型。

My view is that…

Like everybody else, I believe that…

Im not entirely convinced of

From a personal perspective, I prefer to…

Im not suggesting that…

四、課堂模式角色的轉變

任務教學法改變了傳統課堂教學的教師與學生的關系:

1.學生不再被動地接受知識或機械地模仿、重復,而是積極主動地、有目的地嘗試使用熟悉的或不太熟悉的語言知識與技能。在體驗、參與、探究、協商、討論等過程中,學生接觸各種語言,充分提取和運用已有的語言知識與技能,鞏固舊知識,構建新知識。

2.教師不再是權威,任務的答案和結論并不是唯一的,往往有多種解決問題的方案。教師本人也不一定預先知道所有學生可能做出的結論,學生所完成的任務,其答案往往是開放性的。

3.在活動中,學生不僅僅是純粹的語言學習者,而是社會交往者、協商者、組織者、幫助者等,教師主要起著監控者的作用,讓學生有安全感、成就感、滿足感。

五、結語

倡導采用任務型語言教學并不是放棄其他教學途徑或教學方法。事實上,由于我國大學英語課堂班級大,學生多,實施任務型語言教學有一定的困難,因此要兼顧意義與形式的關系。既要注意任務的真實性、生活性和趣味性,又要有意識地為某些語言結構的使用提供機會,做到有些語言結構是可選擇的,有的選擇是唯一的,以此促使學生對語言信息的吸收、消化。任務的設計和實施也對教師提出了較高的要求,教師在課前必須花費大量的時間和精力考慮任務的類型、主題、性質等因素,還需要考慮實施的條件、任務前的活動和任務后的活動。總之,任務型語言教學需要教師在自己的實踐和研究過程中充分發揮主動性和積極性。

【參考文獻】

[1]程曉堂.任務型語言教學[M].北京:高等教育出版社,2004.

[2]柯靜,王緒倫.任務型教學法在醫學院校大班英語精讀課堂教學中的應用[J].西北醫學教育,2007,15(5):940-943.

[3]盧易,章瑋.論醫學研究生學術英語能力的培養——任務型教學法的課堂實踐[J].中國高等醫學教育,2009(7):114-116.

[4]徐淑娟.大學英語教學改革與任務型教學法[M].北京:中國水利水電出版社,2015.