同化論在建構小學科學概念中的應用

丁曉華

【關鍵詞】深度參與 同化論 小學科學

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2015)12A-

0035-02

認知心理學認為,有深度的學習必須是經過主觀思考和自主建構的,知識的學習不是來自于閱讀內容,而是來自于加工、思考或反省內容。同化論認為,學生獲得新概念的主要方法,是借助他們認知結構中已有的有關概念與新信息之間的有效結合。因此,科學課要想引導小學生深度建構科學概念,必須從學生實際出發,借助學生已有經驗,投放適當的信息,并通過以探究為核心的系列活動,讓學生在思考與操作中,獲得對科學本質的認識。在教學中,筆者使用如下策略幫助小學生深度參與科學課堂,有效建構科學概念。

一、深度建構科學概念的前提——充分暴露學生的前概念

根據同化論的理念,學生獲得新概念的主要方法是借助認知結構中已有的有關概念與新信息之間的有效結合,使新知識與學習者認知結構中已有的適當觀念建立非人為的和實質性的聯系。因此,充分暴露和利用學生的前概念是科學學習的前提。對此,教師可以設計一些暴露學生前概念的活動,激起學生對前概念的回憶,從而更好地學習新概念。例如,在上自編教材《水的浮力》一課時,筆者設計了一個情境:把一塊石頭放入水中,讓學生思考石頭有沒有受到水的浮力。學生的前概念一下子就暴露出來了:石頭沒有受到浮力,因為石頭沒有浮起來;石頭受到了浮力,但是石頭太重,浮力太小,所以石頭沉下去了;石頭是受到浮力的,但是石頭太重了,水的浮力托不起石頭。一個活動就把學生對浮力大小的前概念完全暴露出來了,這里面呈現了三個不同層次的理解:第一層理解浮力的大小跟沉浮狀態有關;第二層理解物體受到浮力的大小跟物體的輕重有關;第三層理解比較深入,他把水的浮力與石頭受到的重力進行了比較,更接近概念的本質屬性。有了對學生前概念的了解,教師組織教學時就可以做到有的放矢了。

呈現學生前概念的方法還有很多,如直接提問、預測、制作圖表等。前概念的暴露不僅可以為教師的教學設計服務,同時也是學生進入學習狀態的最佳切入點。

二、深度建構科學概念的關鍵——充分利用認識沖突

科學家認為,在學習科學的過程中,學生會注意到事件與自己的期望相矛盾,即與自己的圖式不匹配,從而引起腦脈沖的警覺,產生認識沖動,或挑戰沖動,進而促進學習活動的進行。由此可見,認識沖突是深度建構科學概念的關鍵。

(一)沖突可產生批判性思維。上例中“石頭沉入水中是否受到浮力”的問題,引出了學生大量的前概念,同時認知間的矛盾也呈現了出來。學生有了矛盾就產生了強烈的求證欲望,就產生了批判性思維,就有了概念遷移的可能。

(二)沖突可激活探究欲望。在《水的毛細現象》導入階段,筆者創設了一個實驗情境:把一杯水和一個空杯放在一起,然后提問:“水能自己流到空杯子里去嗎?”“有沒有辦法給這兩個杯子架一座橋,讓水自己爬過去?”學生的回答是“不能”。當教師放入用餐巾紙做的橋,水沿著紙巾上升的現象呈現在學生面前時,這個現象與學生的原有認識產生了沖突,學生產生了“怎么會這樣”的探究熱情。

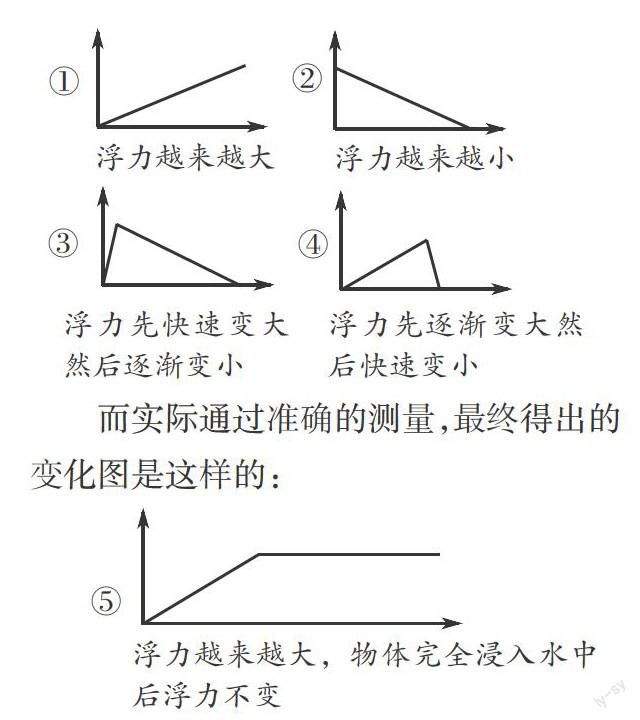

(三)沖突可引出核心問題。在《水的浮力》一課中有這樣一個問題:“物體在水中下沉的過程中受到的浮力大小有什么變化?”學生的預測是:

而實際通過準確的測量,最終得出的變化圖是這樣的:

實證與預測間產生了強烈的沖突,“怎么會是這樣的呢,引起浮力大小變化的原因到底是什么呢?”關于浮力大小的核心問題很自然地就切入了進來。

(四)沖突可以將概念指向本質特征。塑料片是光滑的,對于光滑的物體水不能沿著它往上爬;玻璃棒是光滑的,水也不能往上爬。這時,教師給出一根內徑很細的有孔隙的玻璃管,問學生水能不能往玻璃管爬。有不少學生認為不能,而實驗證明是能的。這個沖突一下子就把“光滑、毛糙”等非本質屬性排除了,而把概念真正建立在了“孔隙”上,是孔隙造成了水的毛細現象,這一沖突讓概念的建立指向了本質特征。

三、深度建構科學概念的保證——充分解析科學概念的基本結構

(一)提供有結構的材料,為解析科學概念提供有效信息。奧蘇伯爾的有意義學習理論認為,新概念的形成主要是靠新信息與學生認知結構中已有的有關概念的相互作用。因此,深度學習的又一重要條件是給學生提供有指向性的新信息,以幫助學生建構新的概念。比如,教學《水的毛細現象》一課,筆者提供了這樣幾組材料:第一組:布條、宣紙條、塑料紙條。材料提供的信息指向“能使水上升的物體上有明顯的孔隙”。第二組材料:鐵釘、玻璃棒、粉筆、木塊。材料提供的信息指向“孔隙不明顯,但只要有孔隙,水就能上升”。第三組:玻璃棒、玻璃管。材料提供的信息指向“孔隙能讓水往上升”。將能使水上升的原因由帶孔隙的材料提升到純孔隙上,使學生明白水上升的原因是孔隙而不是材料。第四組:四根內徑粗細不同的玻璃管。信息指向“孔隙小水位上升得高,孔隙大水位上升得低”。

提供信息的方法有很多:實驗器材、文本文字、多媒體等,但不管哪一種材料,呈現的信息都要有針對性,要準確,不容易引起疑義;要簡約,防止思維干擾;出示要有序,要符合建構的邏輯順序;要易于學生操作,便于學生自主建構科學概念。

(二)將問題轉化為可操作的活動,用實證來詮釋概念的內涵。由于小學生抽象思維水平相對較低,因此,行為化的活動更有助于學生建立科學概念。在教學過程中,我們要將抽象問題轉化成可操作的活動。比如,在研究“物理變化與化學變化各有什么特點?”這一問題時,我們可以轉化為“讓蠟燭發生一些變化”這一活動來進行研究。學生在對蠟燭進行切碎、融化、凝固、燃燒等一系列變化操作之后,進行歸類,從而得出“千變萬變,物質本身沒有變化,這種變化叫物理變化”“物質本身變了,產生了新物質,這種變化叫化學變化”等認識。

(三)厘清概念內外的關系,建構有層次的概念體系。概念是用來反映事物本質屬性的。因此,建立的概念必須具有穩定性和可辨性。穩定性主要明確“它是誰”,它的內涵是什么,外延有哪些;可辨性是指它跟其他概念有什么區別,有什么聯系。要想在教學中厘清概念內外的關系,需要建構有層次的概念體系。

第一個層次表現在概念的內涵描述上有層次。比如,在《水的毛細現象》中,可以設計這樣的一個層次序列:第一步解決水能借助物體向上升的問題,第二步解決水能借助孔隙向上升的問題,第三步讓學生明白水上升的高度跟孔隙的大小有關系,第四步讓學生用給定的材料制造一個能讓水上升到不同高度的裝置。四個步驟層層推進:水能上升;水能借助孔隙上升;水能借助大小不同的孔隙上升,孔隙小水位上升得高,孔隙大水位上升得低。爾后再設計一個綜合活動,讓學生用逆向思維對概念進行再加工:水要上升必須要有孔隙,水位要有高低,孔隙必須要有大小。這樣,水位的毛細現象的概念就被學生所認識、理解并運用。

第二個層次表現在概念在知識體系中所處的位置。新概念的產生是由原認識中的概念和新的信息結合而成,因此,在概念教學中我們應當幫助學生弄清新概念在概念體系中所處的位置,以及與它相鄰概念間的區別。比如,蘇教版教材四年級下冊《無處不在的力》這一單元就對概念的體系進行了有序的組織。如果我們能利用概念體系建構概念,就對學生的認識有很大的幫助。第一課《力在哪里》首先建立了本單元的上位概念:力。學生發現了力存在于對物體運動和形狀的影響;有施力者、受力者;力有方向、大小、作用點三個要素。第二課《物體的形狀改變以后》要建立的是一個彈力的概念,這是力的下位概念,教學中就可以從力這一上位概念入手。彈力首先是一種力,有力的基本特征,就能在對運動和形狀的影響中表現出來,就有施力者、受力者,就有方向、大小、作用點。爾后再找出“恢復原來形狀”這一彈力特有的屬性,這樣對于彈力的概念就建立得比較清楚了。

總之,在概念教學中,我們要根據新概念的特點提供各種直觀的、具體的信息,為新概念找到固定點、結合點,幫助學生建立有層次的概念。

(責編 黎雪娟)