基于灰色關聯度分析法的土遺址病害程度量化評價

姚雪 孫滿利

內容摘要:為探究土遺址病害量化分級方法,引入灰色關聯度分析法,通過對陜北榆陽區牛家梁至芹河段長城29座單體建筑的病害現狀進行現場調查,得出不同病害類型對遺址保存狀況的破壞程度,采用多種病害加權法計算各單體的病害程度并嘗試對其進行量化分級,最終確定各單體建筑的危險程度。

關鍵詞:土遺址病害;量化評價;灰色關聯度分析法;貢獻度

中圖分類號:K854.3 文獻標識碼:A 文章編號:1000-4106(2016)01-00128-07

Abstract: In order to explore the methods of quantitative classification of earthen site deterioration, a gray correlation degree analysis was implemented in this project. Based on field investigation of twenty-nine individual buildings of the Great Wall(spanning the section from Niujialiang to Qingheliang), the contribution degrees of different types of deterioration has been obtained along with calculations of the deterioration degrees of individual buildings by a weighted method, leading to the final determination of a quantitative classification method and risk degrees for each building.

Keywords: deterioration of earthen sites; quantitative evaluation; gray correlation degree analysis; contribution degree

0 引 言

我國土遺址數量眾多,由于建筑材料的特殊性以及露天保存的環境特點,使現存的土遺址普遍發生病害。目前對土遺址病害的研究主要包括兩方面:(一)病害成因、現狀調查[1-14],(二)病害分類及評估體系研究[15-17]。病害成因調查為病害體系研究積累了大量實例,病害分類體系研究從一定程度上解決了土遺址病害分類混亂的問題,病害評估體系研究基本確立了土遺址病害調查的流程。土遺址的破壞程度是多種病害的結果,然而現有的研究僅從宏觀方面定性化地對土遺址病害進行簡單分類和評估,無法通過量化手段體現出不同病害對遺址的破壞程度。

在我國文物保護領域,文物病害的量化評估剛剛開始。高東亮在對龍門石窟調研時,曾提出文物病害的量化評估有助于判斷文物病害的發育程度以及是否需要人為干預,文物病害程度分級標準的建立非常必要[18]。2013年我國《可移動文物病害評估技術規程·瓷器類文物》頒布,為我國可移動文物保存狀況的科學分析與評估提供了基礎標準。該標準考慮到文物病害具體量化的單項評估和綜合評估實際操作難度大,因此僅對病害的定性判別方法和定量檢測技術作出規定[19]。目前對不可移動文物病害的量化評估分級尚未見報道。

本文是針對不可移動文物領域病害量化評估分級的一次嘗試。

陜北明長城呈線形分布,自東北向西南依次穿過府谷、神木、榆陽、橫山、靖邊、吳起、定邊7個區縣。明長城根據建筑形制可以分為單體建筑(包括馬面、敵臺、烽火臺)、營堡類建筑和墻體。長城的保存狀態受自然因素、人為因素和遺址本體因素三個方面的影響,遺址的病害是所有問題的集中表現。

本次研究以榆陽區牛家梁至芹河段典型的29座單體建筑(不包括營堡類和墻體建筑)為研究對象,采用灰色關聯度分析法計算每種病害對遺址現狀的破壞程度,得出其權重,對病害程度進行量化評估,最終得出每個單體建筑的危險度。本文是對病害程度量化評估方法的初步探究,暫不涉及對病害成因的量化分析。研究采用泥石流等地質災害風險評估中常用的灰色關聯度分析法[20-22],對明長城單體建筑的病害程度進行量化計算,并對主要病害進行篩選。其意義在于,在對遺址進行現場初步勘查之后可以快速有效地判定該遺址的主要病害,從大體上估算導致遺址病變的主要病害種類排序及各病害因子的權重,為下一步采取的保護加固措施提供基本依據,初步給定遺址的危險度分級,對危險度大、保存狀況差的遺址給出量化依據,優先采取措施。

1 病害危險度的灰色關聯性分析法

灰色關聯度分析法是基于灰色數學理論的一種研究系統內部因素間關聯性大小的研究方法[21]11-13[23]。灰色系統理論試圖尋求系統中各子系統(或因素)之間的數值關系,對于一個系統發展變化態勢提供了量化的度量,適合于動態歷程分析。灰色關聯分析的基本原理與方法:系統的變化是多因素作用的結果,一些因素可以量化其變化程度,但也有一些因素是不能完全確定的,甚至是模糊的,這就形成一個灰色系統。在進行關聯度分析時,首先確定系統中的主導因子和其余關聯因子,采用均值化方法對主導因子與關聯因子的原始數據進行無量綱化處理,得出均值化矩陣,計算主導因子序列與關聯因子序列的絕對差值,找出最大絕對差值和最小絕對差值,按照關聯度計算公式(1)計算關聯度[20]36[24]。

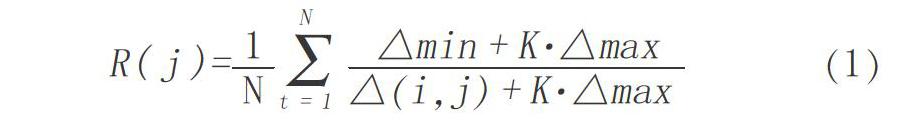

(1)式中R(j)為主導因子與其他因子間的關聯度,N為樣本個數,j為第j個關聯因子,i為第i個樣本,△(i,j)為主導因子與關聯因子比較后的絕對差值,△max為數列矩陣中的最大絕對差值,△min為數列矩陣中的最小絕對差值,K為經驗系數,一般取K=0.5[20]36。

遺址的病害是多種因素共同作用的結果,本文暫不涉及對病害成因進行量化分析,旨在通過灰色關聯性分析法確定每種病害形式的權重,確定每種病害對遺址現狀的破壞程度,最終對遺址的綜合破壞程度進行量化分級。根據孫滿利《土遺址病害的評估體系研究》[17]27,土遺址病害大體分為區域性病害和本體病害兩方面。區域性病害指遺址所在區域的地質災害。

本次研究的單體建筑位于榆陽區,不存在地質災害等區域性問題,因此僅對遺址本體病害進行評價。本體病害包括穩定性問題和表面風化病害[17]27。穩定性問題指由于土體變形造成的土體內部相對運動,可以導致遺址突然局部坍塌。這種問題潛伏期長,作用過程短,破壞強度大。除地質災害和穩定性問題以外的其余問題可以歸結為表面風化。表面風化的病害表現形式較多,作用過程緩慢,作用時間長,會導致遺址逐漸緩慢地變小,直至消失[17]27-28。這兩種本體病害歸根結底表現為遺址本體的缺失。因此本文以遺址本體的缺失量為主導因子,以導致遺址本體缺失的眾多病害形式為關聯因子,對關聯因子與主導因子間的關聯度進行計算,從而量化地確定各因子與遺址本體缺失量間的“親疏”關系或影響大小。本文中,遺址缺失量既包括單體建筑的坍塌失穩量也包括遺址的表面風化量。

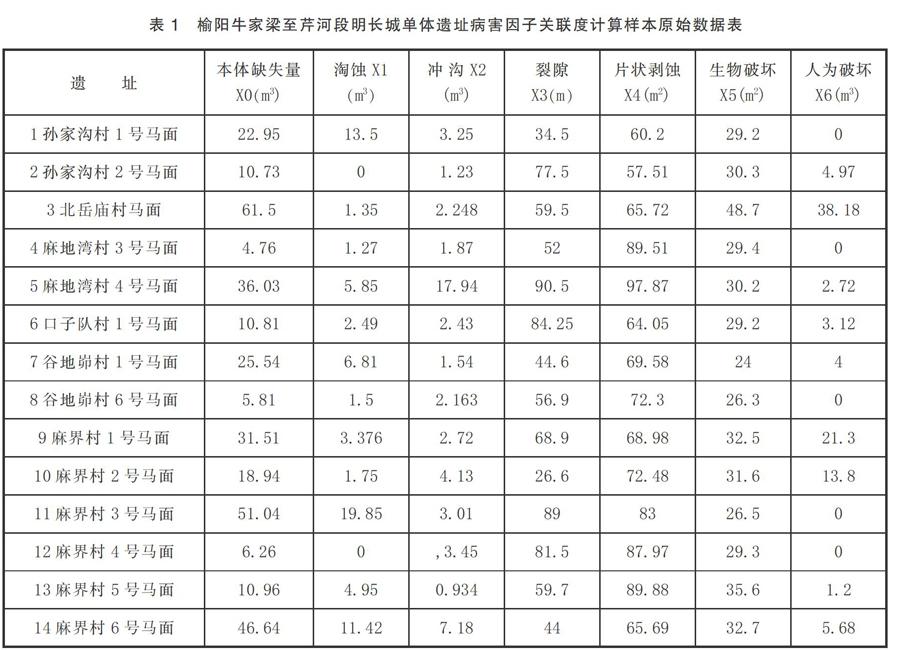

根據牛家梁至芹河段單體建筑的病害形式,將遺址本體的缺失量作為主導因子(X0);根據土遺址病害的二級分類方式[15]773,將淘蝕體積(X1)、沖溝體積(X2)、裂隙長度(X3)、片狀剝蝕面積(X4)、生物破壞(包括灌木和喬木)面積(X5)、人為破壞體積(X6)6種病害形式作為關聯因子;選取牛家梁至芹河段典型的29座單體建筑,分別進行系統調查、統計和計算,得出各因子的原始數據(表1)。

2 病害因子的灰色關聯性分析

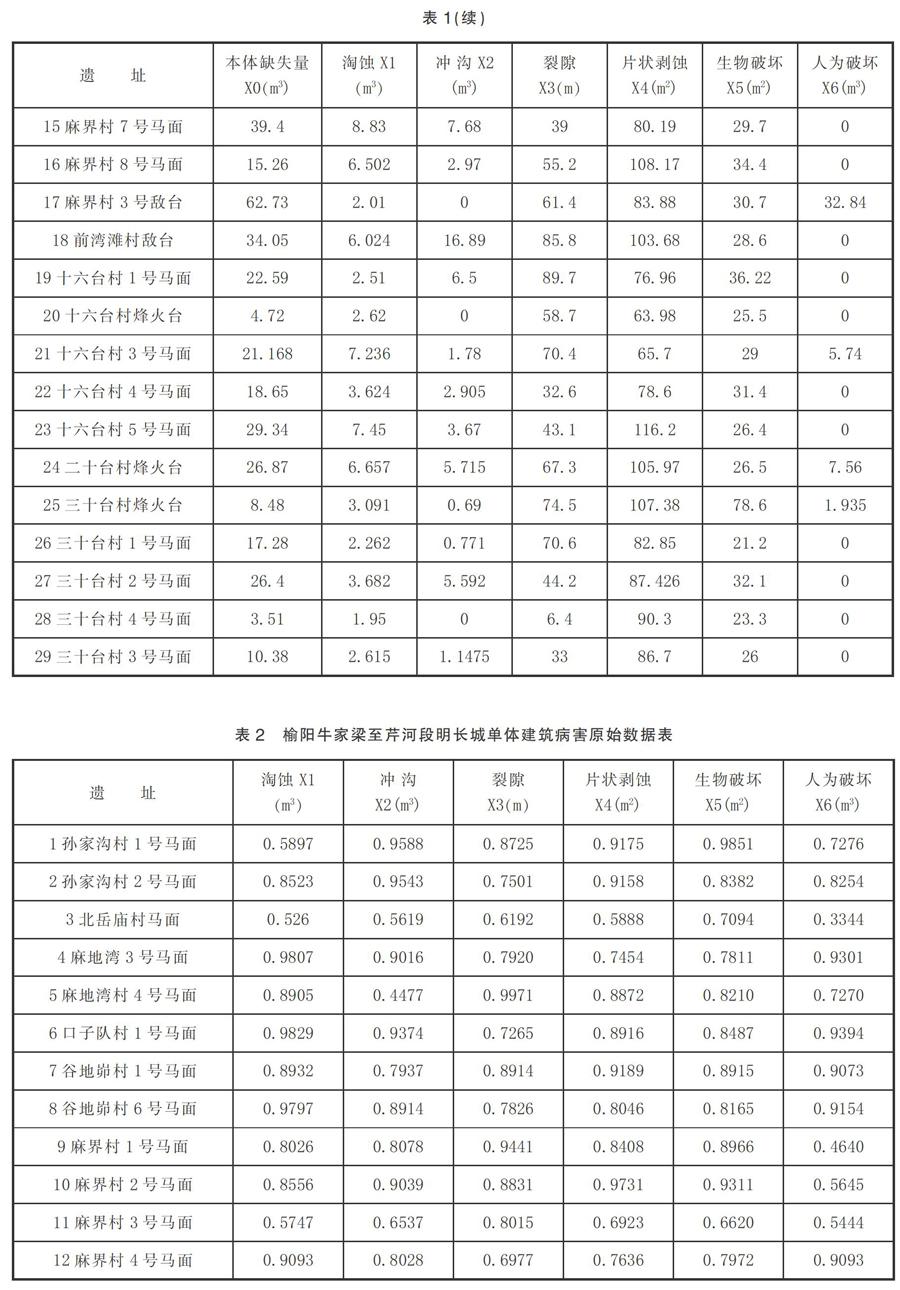

利用Excel軟件對上述原始數據樣本按照公式(1)進行計算,得出每種病害與遺址缺失量間的關聯系數(表2)。

通過對關聯系數進行統計分析可以得出每種病害與遺址本體缺失量間的關聯度(表3)。

從表3分析結果可知,6種病害形式對遺址本體造成的缺失程度依次為:淘蝕X1(0.8512)>片狀剝蝕X4(0.8394)>沖溝X2、生物破壞X5(0.8344)>裂隙X3(0.8326)>人為破壞X6(0.7611)。牛家梁至芹河段明長城單體建筑中,對遺址破壞程度最大的是淘蝕,其次是表面風化引起的片狀剝蝕,沖溝和生物破壞對遺址的破壞程度相當,然后是裂隙及人為破壞,與大量現場調查的結果一致。現場調查和計算結果分別從定性和定量兩個方面確定了該段長城的主要病害。在進行保護加固設計時應當重點考慮這兩種病害的應對措施,為后期對該地區其他遺址的病害機理研究提供方向。

3 單體建筑的危險性評價

不同單體建筑的病害程度不同,其危險程度也不盡相同,因此可以采用單體建筑危險性這一概念綜合反映其病害現狀,并以危險度作為衡量指標。

根據關聯度分析結果分別給定各因子的權重值,主導因子淘蝕為5,片狀剝蝕為4,沖溝和生物破壞為3,裂隙為2,人為破壞為1,對各單體的原始數據進行均值化處理,計算經過均值化處理之后的病害數據與病害權重的乘積之和,為單體建筑的危險度。計算公式如下:

WXD=X1×5+X4×4+X2×3+X5×3+X3×2+X6×1

(2)

根據公式(2)計算29座單體建筑的危險度(表4)。

牛家梁至芹河段29座單體遺址危險度介于0—33之間,由于目前土遺址病害危險度分級尚無標準。作者參照泥石流危險度分級方法,以8為公差按照等差數列進行分級,考慮到盡可能地突出危險性較大的單體建筑,故高危險度范圍較大(25—33)。按照危險度數值范圍將牛家梁至芹河段長城單體建筑危險性劃分為4個等級(表5)。

將29座單體遺址建筑的危險度按照危險度等級列表進行對照,可以確定每座單體建筑的危險等級(表6)。

從上述統計結果可以看出,長城牛家梁至芹河段的29座單體遺址建筑中,處于低危程度的單體有0座,處于中危程度的有12座,處于危險程度的有13座,處于高危程度的有4座。在現場調查時,處于高危險度的4座單體建筑均出現不同程度的坍塌、失穩,單體結構大多支離破碎,風化程度高,現場調查結果與計算結果一致。處于危險程度的部分單體遺址,危險度值處于危險與高危的臨界值,隨著時間的推移,危險度會逐漸增高。現場調查發現,這部分單體遺址結構雖未出現明顯缺失,但大多淘蝕嚴重,沖溝嚴重發育,表面裂隙切割,局部貫穿,有影響單體遺址穩定性的大型裂隙出現。中度危險單體遺址出現有局部淘蝕、沖溝密集發生,裂隙大多為表面裂隙,雖切割墻體但尚未貫穿,暫無穩定性問題,但隨著時間的推移,這部分單體遺址極有可能向危險程度較高的級別發展。綜合計算結果與現場調查結果,在進行相關保護加固措施時,應當優先考慮危害程度大、危險等級高的單體遺址,對每個單體遺址的加固保護措施應當有針對性地進行調整。

4 結 論

通過對長城陜北榆林市牛家梁至芹河段29座單體建筑遺址的不同病害形式進行灰色關聯度分析,可以得出如下結論:

1. 根據病害統計,該段長城的主要病害有淘蝕、片狀剝蝕、裂隙、沖溝、生物破壞和人為破壞,6種病害形式對遺址病害程度的關聯度依次為:淘蝕>片狀剝蝕>沖溝、生物破壞>裂隙>人為破壞。

2. 通過對29座單體遺址建筑危險度進行加權計算,得出處于中危程度的有12座,處于危險程度的有13座,處于高危程度的有4座。

3. 灰色關聯度分析法適用于土遺址病害種類的量化評估,可以確定不同病害因子的權重,建立遺址病害程度量化分級的數學模型,是對不可移動文物病害量化分級的一次嘗試,為今后進行病害成因的量化評估奠定了基礎。

參考文獻:

[1]孫滿利,王旭東,李最雄.土遺址保護初論[M].北京:科學出版社,2010:2.

[2]王旭東,張魯,李最雄,等.銀川西夏3號陵的現狀及保護加固研究[J].敦煌研究,2002(4):64-71.

[3]梁濤.高昌故城現狀及病害因素分析[J].敦煌研究, 2009(3):107-110.

[4]郝寧,陳平,趙冬,等.高昌故城病害調查及成因分析[J].寧夏工程技術,2008,7(1):95-97.

[5]趙海英,張國軍,楊濤,等.成紀古城發育主要病害及保護加固研究[J].敦煌研究,2005(5):89-91.

[6]孫滿利,李最雄,王旭東,等.交河故城的主要病害分析[J].敦煌研究,2005(5):92-94.

[7]任建光,黃繼忠,石云龍,等.云岡堡土遺址病害調查及其防治措施建議[J].山西大同大學學報:自然科學版,2009,25(3):87-90.

[8]張衛喜,陳平,趙冬.高昌故城西南大佛寺結構病害分析與加固[J].工業建筑,2007,37(8):86-88.

[9]藺青濤.甘肅瓜州鎖陽城遺址墻體鹽分調查與分布規律研究[D].蘭州:蘭州大學,2010.

[10]楊璐,孫滿利,黃建華,等.西安漢神明臺遺址的主要病害分析及保護對策[J].敦煌研究,2007(5):83-86.

[11]楊予川.戚城古代夯土城墻的病害調查與保護對策研究[J].中原文物,2008(1):91-96.

[12]梁濤.新疆地區土遺址病害類型及成因初步分析[J].考古與文物,2009(5):103-106.

[13]李最雄,趙林毅,孫滿利.中國絲綢之路土遺址的病害及PS加固[J].巖石力學與工程學報,2009,28(5):1047-1054

[14]王石斌.北方土遺址的病害成因與環境區劃研究[D].蘭州:蘭州大學.2009.

[15]孫滿利,李最雄,王旭東,等.干旱區土遺址病害的分類研究[J].工程地質學報,2007(6):765,772-778.

[16]孫滿利,王旭東,李最雄.西北地區土遺址病害[J]. 蘭州大學學報:自然科學版,2010(6):41-45.

[17]孫滿利.土遺址病害的評估體系研究[J].文物保護與考古科學,2012(3):27-32.

[18]高東亮.龍門石窟病害調查與評估方法的探索與研究[J].石窟寺研究,2013(總第5輯):357-363.

[19]龔玉武.談《可移動文物病害評估技術規程·瓷器類文物》編制工作[J].中國文物科學研究,2014(1):68-70.

[20]張春山.北京地區泥石流災害危險性評價[J].地質災害與環境保護,1995(3):33-40.

[21]李玉輝,張建.灰色關聯度分析法在系統綜合評價中的應用[J].山東交通科技,2005(4):11-13.

[22]楊宗佶,喬建平,陳曉林,等.泥石流危險度野外快速評價方法探討[J].中國地質災害與防治學報,2009,20(1):16-20.

[23]孫芳芳.淺議灰色關聯度分析方法及其應用[J].科技信息,2010(17):880-882.

[24]于萍,李克.使用Microsoft Excel進行數據的灰關聯分析[J].微型電腦應用,2011,27(3):29-30.