三次產業間勞動力流動對城鄉收入差距的影響——基于1978~2011年時間序列的實證研究

艾文衛,王家庭(. 中國人民大學商學院,北京0087;. 南開大學中國城市與區域經濟研究中心,天津30007)

?

三次產業間勞動力流動對城鄉收入差距的影響——基于1978~2011年時間序列的實證研究

艾文衛1,王家庭2

(1. 中國人民大學商學院,北京100872;

2. 南開大學中國城市與區域經濟研究中心,天津300071)

[摘要]在經典二元經濟結構以及勞動力轉移理論的基礎上,構建了以城鄉收入一體化為目標、以城鄉三次產業間勞動力轉移以及發展現代化農業為途徑的新型城鎮化模型。隨后,利用1978~2011年的時間序列進行實證分析,結果表明城、鄉第二產業就業人數比重上升會擴大城鄉收入差距,城、鄉第三產業就業人數比重上升以及農業現代化水平提高會縮小城鄉收入差距。因此,政府部門應該重視城鄉一、二、三次產業融合發展,在當前階段需特別注重發展農村非農產業促進農業剩余勞動力向非農產業轉移以及提高農業現代化水平,為農民創造就地增收的條件,實現農村就地城鎮化、農民就地市民化。

[關鍵詞]城鄉收入差距;新型城鎮化;三次產業;勞動力轉移;農業現代化

一、引 言

我國經濟已經進入以結構調整來實現可持續發展的重要時期,城鄉結構調整是經濟結構調整的重要方面,而推進城鎮化是優化城鄉經濟結構的重要途經,《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》①明確指出城鎮化是保持經濟持續健康發展的強大引擎。然而,如果城鎮化發展不當,那么潛在的城鄉沖突和矛盾將成為經濟增長的摩擦石,甚至威脅國家穩定。目前城鎮化進程已經暴露出土地資源浪費、生態環境破壞、失業農民增加、城鄉收入差距擴大等問題(ZHANG&SONG,2003)[1]。在這種背景下,中央政府適時地提出要走“中國特色新型城鎮化道路”,來應對城鎮化進程中的風險挑戰。新型城鎮化的一個重要方面就是農村就地城鎮化、農民就地市民化,要實現這一點必須發展和完善農村的三次產業②,一方面為農民創造就地增收的途徑,另一方面為農民提供就地消費的環境。本文試圖在回顧經典二元經濟結構以及勞動力轉移理論的基礎上,構造一個以城鄉收入一體化為目標、以城鄉三次產業間勞動力轉移為載體、以農村三次產業發展為重點的新型城鎮化模型,以期對新型城鎮化建設提供一些政策借鑒。

二、文獻綜述

城鎮化的本質是城鄉一體化,反過來說就是打破城鄉二元結構,而核心是通過農業剩余勞動力向非農產業轉移來實現不同部門的勞動者報酬收斂、消除城鄉居民的收入差距(高帆,2012)[2]。劉易斯[3]在1954年率先提出“二元經濟結構理論”,揭示發展中國家同時存在傳統農業部門和現代工業部門,由于邊際勞動生產率存在差異進而工資水平存在差異,導致勞動力不斷從傳統農業部門向現代工業部門轉移,直至前者剩余勞動力被吸收完畢、工資相應上漲為止,從而實現“一元結構”。之后,費景漢和拉尼斯(1964)[4]對劉易斯模型進行修訂和擴充,認為農業剩余勞動力轉移的前提是農業生產率不斷提高來滿足工業部門對農業剩余的需求,否則工業部門會因實際工資上升而無法繼續擴張來吸收農業剩余勞動力。喬根森(1967)[5]與費景漢和拉尼斯一樣,也強調了農業剩余對保障工業部門發展和促進勞動力轉移的重要作用。托達羅(1969)[6]對傳統工資差異模型進行完善和延伸,指出城鎮中存在的大量失業以及未充分就業人群無疑會影響外來勞動力在現代部門的就業概率,因此勞動力在決定是否從農村農業部門向城鎮現代部門轉移的時候必然會同時考慮兩部門收入差異以及失業的風險,即勞動力轉移過程取決于預期收入差異。

上述經典理論基于農村——城市、農業——工業的對立關系來分析“二元結構”向“一元結構”轉變的過程,勾勒出城鎮化的一般發展路徑,即主要通過勞動力的產業間轉移(傳統農業部門向現代工業部門)和空間轉移(農村向城市)來實現城鄉收入一體化。然而,如果直接用上述理論來解釋城鎮化進程還存在三個缺陷:首先,假定經濟社會中只存在農業和工業兩個部門,忽視了第三產業對于吸收農業剩余勞動力進而推動城鎮化的作用,而第三產業特別是批發、零售、餐飲等勞動密集型服務業由于較高的就業彈性無疑是農業剩余勞動力的新蓄水池;其次,假定勞動力可以在產業間和城鄉間自由流動,忽視了現實經濟生活中一些制約勞動力轉移的因素,譬如戶籍管理制度(陳吉元等,1994)[7];最后,假定勞動力的產業間轉移必然伴隨空間轉移,忽視了農村發展現代工業、服務業從而就地轉移農業剩余勞動力的可能性。因此,本文在劉易斯的“二元經濟結構理論”基礎之上,融合費景漢和拉尼斯、喬根森的農業剩余思想,以及托達羅的預期收益理論,再結合城鎮服務業以及農村非農產業在城鎮化進程中發揮的新作用,可以構建一個基于城鄉一、二、三次產業間勞動力轉移的新型城鎮化模型,如圖1所示。

圖1基于城鄉一、二、三次產業間勞動力轉移的新型城鎮化模型

(一)勞動力轉移下的城鎮化

1.以產業轉移為載體的勞動力異地轉移

城鎮化的本質是城鄉間收入趨于一致、消除二元經濟結構,而目前的城鄉收入差距恰恰構成勞動力轉移的根本動因。由于第二、三次產業的邊際生產率因而收入水平是高于傳統農業部門的,導致了傳統農業部門的剩余勞動力向二、三次產業的轉移,即勞動力的產業間轉移。又由于城鎮是二、三次產業的主要聚集之地,在這一前提下,勞動力由農業向二、三次產業的轉移就連帶著勞動力由農村向城鎮的轉移,也就是說勞動力的空間轉移是產業轉移的附屬產物。結合我國國情,勞動力的產業間轉移和空間轉移表現為大量農民工進城務工,據統計,2014年底全國農民工數量為2.74億人③,農民工已經成為我國產業工人的主體。農民工進城快速提高了我國的“城鎮化率”,因為現行的按居住地來統計的城鎮化率是包含了農民工群體的。但是這種形式上的高城鎮化率隱含著巨大的矛盾和挑戰。一方面,農民工及其隨遷家屬雖然生活在城鎮但卻受戶籍限制不能享受城鎮的教育、醫療、養老、保障性住房等基本公共服務,往往生活在城鎮的邊緣地帶,市民化進程滯后,出現勞動力流動與城鄉收入差距擴大同時存在的現象(李賓和馬九杰,2013)[8];另一方面,青壯年勞動力外流使得農村往往成為孤寡兒童的留守地,這種空心化現象使得農村、農業的發展更加后繼乏力,這也是為什么近年來我國城鎮化水平快速提高但卻難以在整體上推進農民、農業、農村現代化(陳錫文,2011)[9]。因此,這種依靠非均等化公共服務壓低成本推動城鎮化快速發展的模式不應當再繼續下去①,應探索農業剩余勞動力就地轉移下的農村就地城鎮化、農民就地市民化的新型城鎮化路徑。

2.以產業轉移為載體的勞動力就地轉移

如果農村也發展二、三次產業,打破城鎮是非農產業的唯一聚集之地這一前提,那么以增收為目標的勞動力產業間轉移就不一定伴隨勞動力的空間轉移。換言之,在相同的利益驅動下,可以實現勞動力從農業向農村二、三次產業的就地轉移。而農村第二產業的發展,起源于20世紀70年代末鄉鎮企業的崛起。鄉鎮企業一方面創造大量就業機會,就地轉移勞動力,緩解農村人口向城市聚集的壓力;另一方面,由于鄉鎮企業以農產品加工企業為主,產業關聯效應明顯,既增大對農業部門農產品產出的需求,也為城市工業部門提供原料和半制成品。李克強(1991)[10]認為以鄉鎮企業為代表的農村工業部門可以看做傳統農業與現代工業之間的橋梁,是打破城鄉二元結構的重要力量,并提出農村農業部門、農村工業部門、城鎮工業部門并立的“三元結構”是由“二元結構”向“一元結構”轉化的必經階段。而農村第三產業的發展既是產業結構演進的必然產物,也是農村就地城鎮化的必然要求。不管是勞動力由農業向工業的產業間轉移還是勞動力仍留在升級后的現代農業部門,技術進步都會導致有機構成提升,資本對勞動力的替代和排擠效應日益顯著,因此如何轉移從農業、工業部門剩余出來的勞動力,就成為城鎮化的另一瓶頸。伴隨著農村工業崛起而發展的農村服務業可以有效解決剩余勞動力轉移難問題。并且,農村就地城鎮化的一項重要內涵即在衣食住行等各方面為農村居民提供便利性和多樣性,使其與城鎮居民的消費水平和結構趨于一致,這必然要求農村在走工業化道路之余要發展配套的服務業。

(二)勞動力不轉移下的城鎮化

勞動力轉移包括產業轉移和空間轉移,因此勞動力不轉移指勞動力仍留在原來產業、原來地區,在本文中即指勞動力仍留在農村地區、農業部門。根據費景漢、拉尼斯和喬根森的理論,隨著勞動力向工業部門轉移,農業部門萎縮、導致農業剩余無法支撐工業部門的發展,而且農產品價格上漲導致工業部門無法繼續擴張來吸收剩余勞動力。因此在發展工業的同時,必須發展現代農業,當農業邊際生產率提高到與工業邊際生產率相同的水平,按照邊際生產率決定工資的規律,農業部門與工業部門收入趨于一致,那么勞動力就不需要發生轉移,減少城鎮化成本的同時,為工業部門繼續供給農業剩余從而保障城鎮化的可持續發展。發展現代農業的兩個重要條件就是制度保障和技術進步。土地流轉制度允許土地向少數農業大戶聚集,促進了“小農”向“中農”甚至“大農”的發展,發揮土地規模種植效益,實現農業產業化經營方式。工業部門通過技術創新和改進,研發制造實用的農機設備投入到農業生產,提升農業的機械化水平,節約勞動力、提高生產率。服務業特別是流通業通過組織創新和模式創新,大力發展高效配送體系,提高農產品流通效率,保障農業部門的剩余可以在社會再生產系統中正常流轉。因此勞動力不轉移下的城鎮化,表面上是依托農業的自身產業升級從傳統農業發展為現代農業,實質上需要發達的第二產業和第三產業對農業進行反哺,是建立在一、二、三產業聯動基礎上更高層次的城鎮化。

三、實證研究

(一)計量模型和數據來源

本文擬在前文理論分析基礎上,構建如式(1)所示計量模型,來實證檢驗勞動力向城鎮第二產業(URB2)、城鎮第三產業(URB3)、農村第二產業(RUR2)和農村第三產業(RUR3)流動及農業現代化(AGRI)對城鎮化水平(Y)的貢獻作用。

因變量“城鎮化水平”本文擬使用城鄉居民人均收入差距來衡量,計算上等于城鎮居民人均可支配收入比上農村居民人均純收入,由于兩者比值長期以來始終大于1,因此該比值越小越接近1說明城鄉收入差距越小,城鎮化水平越高。采用收入指標而非現行的人口比率指標來衡量城鎮化,出于兩方面原因:首先,城鄉二元經濟結構集中表現為城鄉居民之間的收入差距,二元結構向一元結構轉化或者說城鎮一體化的核心是城鄉居民收入一體化(高帆,2012)[2],而人口比率指標未能反映城鎮化的這一核心;其次,以城鎮人口比重衡量的城鎮化水平具有迷惑性,譬如部分地方政府通過行政手段將村落改名為街道、將轄區內農村居民戶口登記為城鎮戶口,從而人為提高城鎮化率。城鄉居民人均收入數據主要來源于歷年《中國統計年鑒》,其中1979年、1981~1984年、1986~1989年的城鎮居民人均可支配收入數據來自《新中國六十年統計資料匯編》。圖2給出了1978~2013年城鄉居民人均收入差距變動情況,可以看出自1985年以來人均收入差距總體是在不斷擴大的,在2008年左右達到峰值,隨后差距逐年縮小但人均收入比值仍在3倍以上,說明中國城鄉二元經濟結構特征仍非常顯著。

自變量中URB2用城鎮第二產業就業人數占全部就業人數比重來表示,URB3、RUR2、RUR3的定義類同。由于在現行的統計資料中,缺少按城鄉兩部門分開統計的一、二、三次產業就業人數數據,我們借鑒中國社會科學院農村發展研究所、國家統計局農村社會經濟調查總隊(2013)[11]將三次產業GDP進行城鄉分解的思路,具體地:將第一產業全部視作農村的產業部門,不再分解;將鄉鎮企業第二產業就業人數作為農村第二產業就業人數的替代,然后用全國的第二產業就業人數減去農村部分即為城鎮第二產業就業人數;第三產業就業人數的分解方法與第二產業相同。從歷年《中國鄉鎮企業及農產品加工業年鑒》④(以下簡稱《鄉鎮企業年鑒》)可以獲得1978~2011年鄉鎮企業各個細分行業⑤的就業人數數據,將鄉鎮企業的工業和建筑業就業人數相加得到鄉鎮企業第二產業就業人數,將鄉鎮企業總的就業人數減去農林牧漁業、工業和建筑業的就業人數得到鄉鎮企業第三產業就業人數。利用歷年《中國統計年鑒》中得到的二、三次產業總就業人數分別減去鄉鎮企業所代表的農村二、三次產業就業人數即得到城鎮二、三次產業就業人數。最后,將歷年城鄉二、三次產業就業人數分別除以當年全國總的就業人數得到各部門就業人數比重,其變動情況如圖3所示。由圖3可知,從1982年以后城鎮第三產業一直是吸納勞動力最多的部門;1985~2006年期間,除了1997年,農村第二產業一度超越城鎮第二產業成為第二大就業部門;2006年之后農村第二產業部門的勞動力比重開始下降,與此同時城鎮第二產業和農村第三產業的就業比重明顯上升。

圖2 1978~2013年城鄉居民人均收入差距變動情況

圖3 1978~2011年城鄉二、三次產業就業人數比重變動情況

自變量“農業現代化”借鑒王貝(2011)[12]的做法,用農業部門相對勞動生產率來衡量,計算公式為第一產業占GDP的比重比上第一產業就業人數占總體勞動力數量的比重,該比值越大說明農業部門相對勞動生產率越高、農業現代化水平越高。

為了降低潛在的異方差水平,以及便于對模型的系數進行解釋,本文對所有的自變量和因變量取對數。

(二)單位根檢驗

為了避免出現偽回歸,首先必須對時間序列進行單位根檢驗,看數據是否平穩。本文采用Eviews 8軟件對所有的自變量和因變量進行ADF檢驗。檢驗形式(c,t,k)按照如下準則確定:如果變量的走勢圖是在一個偏離x軸的位置隨機變動,表明變量均值非0,則添加漂移項c;如果變量的走勢圖存在明顯的向上或向下變化趨勢,則添加趨勢項t;最佳滯后階數k一方面要足夠大來控制序列自相關使得殘差變成白噪聲,另一方面又不能過大導致模型自由度降低、檢驗功效下降,本文依據MAIC準則來選取最佳滯后階數。ADF檢驗結果如表1所示,lnY、lnURB2、lnURB3、lnRUR2、lnRUR3和lnAGRI的原序列均不平穩,在一階差分后都變得平穩,即所有變量都存在一個單位根、屬于I(1)過程。

表1 ADF單位根檢驗

(三)協整檢驗

由于所有的自變量和因變量都是非平穩序列,不能直接進行普通最小二乘估計(OLS);但是因為都是I(1)過程,屬于同階單整,可以進行協整檢驗,來判斷變量之間是否存在長期均衡關系。協整檢驗方法通常有兩種:Engle-Granger兩步法(EG檢驗)和Johansen協整檢驗。EG檢驗采用一元方程技術,首先通過OLS對模型進行估計得到殘差序列,然后對殘差序列進行單位根檢驗,如果殘差序列平穩說明變量之間協整,反之不存在協整關系。受檢驗技術的限制,當長期動態模型中包含多個變量時,EG檢驗無法檢測出兩個以上的協整關系(王黎明等,2009)[13]。因此本文使用Johansen協整檢驗,即基于向量自回歸模型用極大似然估計法進行參數估計,并得到兩個似然比(LR)檢驗統計量,分別為跡檢驗統計量(trace statistic)和最大特征根統計量(maximum -eigenvalue statistic)。結果如表2所示,跡檢驗表明存在一個協整向量,最大特征根檢驗雖然在5%的顯著性水平上不能拒絕協整向量個數為0的原假設,但是檢驗統計量非常接近5%顯著性水平下的臨界值,因此綜合來看可以認為存在一個協整向量,即本文變量之間存在長期均衡的穩定關系。

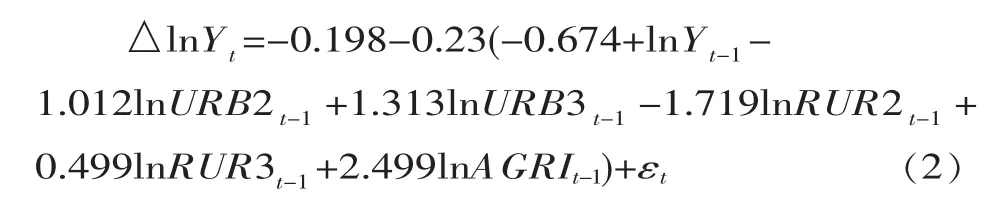

(四)誤差修正模型結果

因為變量之間協整,符合建立誤差修正模型(ECM)的前提條件。ECM模型的特點是方程右邊包含協整方程的殘差一階滯后變量和各個變量的k階滯后差分變量,可以同時反映變量的長期均衡關系和短期動態調整過程。ECM模型的滯后階數k由相對應的向量自回歸模型(VAR)的滯后階數減1得到,根據SBIC準則確定的VAR模型滯后階數為1,因此ECM的滯后階數為0,即方程右邊不含任何差分變量。本文所關心的以△lnY為因變量的誤差修正模型估計結果如式(2)所示,所有系數均顯著。

表2各產業就業人數比重的Johansen協整檢驗

式(2)括號內的協整方程揭示了本文自變量對因變量的長期均衡影響:城鎮第二產業(lnURB2)和農村第二產業(lnRUR2)就業人數比重上升,均會擴大城鄉人均收入差距;城鎮第三產業(lnURB3)、農村第三產業(lnRUR3)就業人數比重上升以及農業現代化水平(lnAGRI)提高均會縮小城鄉人均收入差距。具體地,lnURB2對lnY的彈性系數為1.012,即整體國民經濟當中城鎮第二產業就業人數比重每上升1%,城鄉人均收入差距會擴大1.012%;農村第二產業就業人數比重每提高1%,城鄉收入差距擴大1.719%;城鎮和農村第三產業的就業人數比重每提高1%,城鄉人均收入差距分別降低1.313%、0.499%;農業現代化水平每提高1%,城鄉人均收入差距下降2.499%。在進一步的分析之前,我們可以結合當前中國國情作出如下兩個假設:首先,由于勞動力素質、資本投入規模等要素積累方面的差距,我們可以合理地預期城鎮第二、三產業的勞動生產率和工資水平是高于農村第一、二、三產業的;其次,城鎮第二、三產業的主要就業群體為城鎮居民,農村第二、三產業的就業群體基本為農村居民。因此,當城鎮第二產業就業人數比重上升時,主要源自城鎮居民的就業率上升,使得城鎮居民人均收入增加;即便該比重上升的主要源泉是農民工進城務工,由于存在受教育程度和人力資本水平差距,在城鎮第二產業中出現崗位分化,農民工主要從事“藍領”工作,城鎮本地勞動力主要從事“白領”工作(鐘笑寒,2006)[14],即便處于同一崗位,在戶籍制度影響下農民工往往受到歧視性待遇,與城鎮本地勞動力同工不同酬(王美艷,2005)[15],這些因素均加劇城鄉收入分化。農村第二產業就業人數比重上升可能源自兩個方面:一方面可能是該部門吸納了原本賦閑的農村剩余勞動力,從而提高農村居民的就業率、促進農民增收;另一方面可能是承接了部分從城鎮第二產業轉移出的勞動力,由于農村第二產業主要集中在勞動密集型、低附加值行業,在空間分布上又較為分散,存在資源浪費、規模不經濟、市場競爭力不強等弊端(趙勇,1996)[16],其工資率是低于城鎮第二產業的,并且隨著勞動力供給數量的上升農村第二產業的工資率進一步下降,因此這種情況下農村居民人均收入反而下降。本文的實證結果表明兩種機制中后一種機制的效應是居于主導地位的,與潘文軒(2010)[17]的發現一致。這雖然與我們的預期不相符,但是隨著農村工業的產業結構轉型和升級,勞動生產率和勞動者報酬水平將逐漸提高,其未來應該能夠發揮出促進城鄉收入收斂的作用。城鎮和農村第三產業的就業人數比重上升均能顯著地改善城鄉收入不平等現象,符合我們的預期,特別是農村第三產業諸如鄉村旅游、休閑農業等附加值較高,經濟效益較好,并且通常采取農民自主經營形式,創收致富效應顯著。從本文實證結果來看,在所有因素當中,農業現代化具有最突出的縮小城鄉收入差距的作用。結合現實,長期以來農業是農村最主要的產業部門,農作是農民最主要的收入來源,農業生產率低下是制約農民收入增長的最主要因素。通過土地流轉制度改革和土地經營方式轉變,傳統粗放式農業向現代集約化農業發展,一方面可以獲得規模經濟、提高農民的人均產出,另一方面釋放出富余勞動力向二、三次產業轉移,拓寬農民的收入來源,兩種途徑均能有效地提高農村居民的收入水平,從而縮小城鄉收入差距。

協整方程前的系數即誤差修正系數,其符號反映了調整的方向,其絕對值反映了調整的的速度。誤差修正系數為-0.23且在1%的顯著性水平上顯著,符合反向修正機制,說明經濟體具有自動糾正偏差向均衡動態調整的特征。每當上一期城鄉人均收入差距lnY偏離相對各個自變量應有的長期均衡水平1個點時,經濟體便會在下一期朝相反的方向調整0.23個點。

四、結論與政策意義

本文在經典二元結構理論以及勞動力轉移理論的基礎上,構建了以城鄉收入一體化為目標、以城鄉二、三次產業間勞動力轉移以及發展現代化農業為途徑的新型城鎮化模型。運用1978~2011年的時間序列進行實證分析,結果表明城、鄉第二產業就業人數比重上升會擴大城鄉收入差距,城、鄉第三產業就業人數比重上升以及農業現代化水平提高會縮小城鄉收入差距。盡管農村第二產業的就業人數比重上升出乎意料地會加劇城鄉收入分化,但我們認為這只是在當前階段農村工業存在一些弊端下的暫時現象,隨著農村工業的產業結構轉型和經濟效益轉好,其在未來將顯著地改善城鄉收入不均等矛盾。本文結論的政策意義在于,在新型城鎮化道路上需要改變以往城市傾向的經濟政策(陸銘、陳釗,2004)[18],重視農村三次產業的發展,加快農村勞動力向非農產業的轉移,建立保障農民就地增收的長期有效機制,實現農村就地城鎮化、農民就地市民化。具體可以從如下幾方面來著手進行:①加大對農村教育培訓的投資力度,一方面地方政府可以通過稅收減免、財政補貼等優惠政策鼓勵各類企業、機構在農村創辦技工學校,幫助農民學習和掌握從農業向非農產業轉移所需的必備技能和知識;另一方面通過增加對農村科教文衛的財政支出來提高農村教學質量,讓農村下一代享受更好的教育、獲得更好的人力資本積累,防止就業崗位和工資差異的代際遺傳(王美艷,2005)[15]。②完善農村基層金融服務體系,為農民開展各類農業或非農生產經營活動提供便利的融資渠道,方便農民從多種途徑創收致富,結合當前農民貸款難的現狀,應逐步通過制度安排擴大農村有效抵押物范圍,允許農民將農村土地承包經營權、住房財產權、宅基地使用權等進行抵押貸款(國務院發展研究中心農村部課題組,2014)[19],以解決自身資金少、融資難問題。③加強農村產業結構和空間規劃,結合當地的自然資源或者人文資源稟賦,發展特色主導產業而不是“千村一業”,充分發揮地域優勢;與此同時產業內的企業在空間分布上相互鄰近,一改以往農村工業散、亂、差的無組織狀態,充分發揮產業集聚效應,以此來提高農村非農產業的經濟效益,在吸納農業剩余勞動力的同時可以提供較高的勞動報酬。④深化土地流轉制度改革,引導土地向種養大戶、專業合作社、農業龍頭企業等新型農業經營主體的成片流轉,并且給予相應的財政、稅收、金融方面扶持,譬如加大農機農具采購補貼力度,為農業生產提供針對性的金融保險服務,降低農業經營風險,以此來鼓勵農業向規模化、產業化、現代化經營方式發展,提高農業的生產效率,促進農民收入增長、實現城鄉收入一體化。

[注釋]

①國家新型城鎮化規劃(2014-2020年),http://www.gov.cn/ zhengce/2014-03/16/content_2640075.htm,中央政府門戶網站,2014-03-16。

②本文中一、二、三次產業分別對應農業、工業(含建筑業)和服務業,兩種說法在文中會交替出現。

③人社部:農民工總量、外出同比增幅雙下降,http://news.xinhuanet.com/politics/2015 -03/01/c_127529885.htm,新華網,2015-03-01。

④目前農業部最新公布的為《2012中國鄉鎮企業及農產品加工業年鑒》,因此本文擬研究1978~2011年城鎮化水平與城鄉一、二、三次產業間勞動力轉移的相互關系。

⑤《中國鄉鎮企業及農產品加工業年鑒》將國民經濟行業分組為:①農林牧漁業;②工業(包含采礦業和制造業);③建筑業;④交通運輸倉儲業;⑤批發零售業;⑥住宿及餐飲業;⑦社會服務業;⑧其他。

[參考文獻]

[1] ZHANG,H.L.,SONG,S.F. Rural-Urban Migration and Urbanization in China: Evidence from Time -Series and Cross -Section Analyses [J]. China Economic Review 2003(14):386-400.

[2]高帆.中國城鄉二元經濟結構轉化的影響因素分解:1981-2009 年[J].經濟理論與經濟管理,2012(9):5-18.

[3] LEWIS,W.A. Economic Development with Unlimited Supplies of Labor[J]. The Manchester School,1954,22(2): 139-191.

[4] FEI,J.C.H.,RANIS,G. Development of the Labor Surplus Economy: Theory and Policy [M]. Homewood,Illinois: Richard D. Irwin for the Economic Growth Center,Yale University,1964.

[5] JORGENSON,D.W. Surplus Agricultural Labor and the Development of a Dual Economy[J]. Oxford Economic Papers,New Series,1967,19(3): 288-312.

[6] TODARO,M.P. A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries[J].The American Economic Review,1969,59(1): 138-148.

[7]陳吉元,胡必亮.中國的三元經濟結構與農業剩余勞動力轉移[J].經濟研究,1994(4):14-22.

[8]李賓,馬九杰.勞動力流動對城鄉收入差距的影響:基于生命周期視角[J].中國人口·資源與環境,2013(11):102-107.

[9]陳錫文.工業化、城鎮化要為解決“三農”問題做出更大貢獻[J].經濟研究,2011(10):8-10.

[10]李克強.論我國經濟的三元結構[J].中國社會科學,1991(3):65-82.

[11]中國社會科學院農村發展研究所,國家統計局農村社會經濟調查總隊.2013~2014年:中國農村經濟形勢分析與預測[M].北京:社會科學文獻出版社,2013:32-34.

[12]王貝.中國工業化、城鎮化和農業現代化關系實證研究[J].城市問題,2011(9):21-25.

[13]王黎明,王連,楊楠.應用時間序列分析[M].上海:復旦大學出版社,2009:238-239.

[14]鐘笑寒.勞動力流動與工資差異[J].中國社會科學,2006(1):34-46.

[15]王美艷.城市勞動力市場上的就業機會與工資差異——外來勞動力就業與報酬研究[J].中國社會科學,2005(5):36-46.

[16]趙勇.城鎮化:中國經濟三元結構發展與轉換的戰略選擇[J].經濟研究,1996(3):63-68.

[17]潘文軒.城市化與工業化對城鄉居民收入差距的影響[J].山西財經大學學報,2010(12):20-29.

[18]陸銘,陳釗.城市化、城市傾向的經濟政策與城鄉收入差距[J].經濟研究,2004(6):50-58 .

[19]國務院發展研究中心農村部課題組.從城鄉二元到城鄉一體——我國城鄉二元體制的突出矛盾與未來走向[J].管理世界,2014(9):1-12.

(責任編輯:李萌)

The Impact of Labor Migration among Three Industries on Urban-Rural Income Gap——A Time Series Study from 1978 to 2011

Ai Wenwei1,Wang Jiating2

(1. School of Business,Renmin University China,Beijing 100872,China;2. Research Center of China Urban and Regional Economies,Nankai University,Tianjin 300071,China)

Abstract:Based on the classic dual economic structure and the labor force transfer theory,the article constructed a new urbanization model,which aims at achieving urban-rural income integration and takes three industries of the urban and rural areas and the modern agriculture development as its realizing routes. Then,utilizing time-series data from 1978 to 2011,the article conducted an empirical study. The results show that the rise in both urban and rural second industry's employee ratio could enlarge urban-rural income gap,while the rise in urban and rural third industry's employee ratio,and the enhance of the agricultural modernization level,could narrow urban-rural income gap. Thus,the government should pay attention to the coordinated development of the three industries. Currently,developing non-agricultural industry in rural areas to facilitate the removal of redundant labor to the non agricultural industries,and implementing modern agriculture industry to increase agricultural productivity,should be of their high priorities,thus to create income increasing opportunities for farmers locally and to realize localized urbanization and urbanization of local farmers.

Key words:urban-rural income gap;new urbanization;three industries;labor force transfer;agricultural modernization

DOI:10.13253/j.cnki.ddjjgl.2016.03.011

[中圖分類號]F124.7

[文獻標識碼]A

[文章編號]1673-0461(2016)03-0062-07

作者簡介:艾文衛(1989-),女,江西上饒人,中國人民大學商學院博士研究生,研究方向為城市經濟、流通經濟;王家庭(1974-),男,山東諸城人,經濟學博士,南開大學中國城市與區域經濟研究中心副教授,碩士生導師,研究方向為城市與區域經濟、土地與房地產經濟。

基金項目:中國人民大學科學研究基金(中央高校基本科研業務費專項資金資助)項目(2015030240)。

收稿日期:2015-09-04

網絡出版網址:http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1356.f.20160202.2130.020.html網絡出版時間:2016-2-2 21:30:20