讓課堂提問成為點燃學生物理思維的明燈

□許肅宏

?

讓課堂提問成為點燃學生物理思維的明燈

□許肅宏

【摘要】課堂提問是中學物理教學的重要組成部分,更是教師引導學生進行思維活動的重要環節。教師的提問好不好,直接關系到學生的思維過程是否清晰,概念的建立是否準確,思維能力能否提升。所以,有效的課堂提問就是啟發學生物理思維的明燈。課堂提問應該是在適當的時機,循序漸進地提出難度適宜的問題,還要將問題適當發散,這樣才有利于培養學生思維的靈活性。

【關鍵詞】物理教學;問題設計;提問;思維

課堂提問是中學物理教學的重要組成部分:教師通過提問來傳遞教學信息,實現以教師為主導、學生為主體的教學理念,達到師生互動、共同發展的一種重要手段。可見,課堂提問在教學中有著舉足輕重的作用,那么,怎么樣才算是提問得好呢?提問得好,就是要讓問題成為點亮學生思維的明燈。問題可以讓學生思考,主動參與到思維的過程中,經過反復琢磨,對所學知識通透理解,并能因此學會應用。

一、提出的問題應該循序漸進,逐層深入

有思維含量的問題要注意前后問題的層次性、連續性,讓學生感到問題合情合理,層層遞進。

例如,“感應電流的方向”這一節課,要把握問題的難度、梯度,引導學生探究得出感應電流方向的規律就顯得很重要。問題設置不合適,不僅難以讓學生的思維火花迸發出來,就連所要探究的結論都難以總結出來。筆者在判斷感應電流的方向時是這樣設計問題的:

教師:(引導學生復習電磁感應現象,如圖1,使學生回憶起通電螺線管內會產生感應電流。)

教師:電流在螺線管內有幾種可能的方向?(這是一個簡單的問題,為導出下一個問題做準備)

教師:有什么儀器可以顯示電流方向的不同呢?(學生已經知道靈敏電流計可以顯示電流的大小和方向,以便引出電流表)

圖1

教師:怎么才能驗證通過螺線管的電流的方向呢?(學生回答:把電流表和螺線管串聯就可以通過電流指針的偏轉顯示螺線管內的電流方向)

教師(演示實驗):將磁體放入螺線管內,看見電流計指針偏轉了;是否就知道電流的方向了呢?(學生的思維成果得不到實驗事實的支持,激發了他們繼續尋找答案的好奇心,增加了問題的挑戰性)

教師:到底是缺少了什么步驟?這個問題是針對學生在探究實驗過程中缺乏完善實驗方案的積極性而提出的。

反思并完善實驗探究的方案是探究活動的重要環節,有利于激發學生思維的嚴密性。問題提出之后,挑戰了學生的思維定式,難度比較大。因為前面問題的鋪設,啟發了學生找出要先驗證電流表指針的偏轉方向與流入電流表電流方向的關系是判斷感應電流方向的前提,提高了學生的實驗設計能力和創造性思維。

二、提出的問題應該難度適當,具有挑戰性

物理問題的設計要緊扣教學目標,結合學生的認知水平,將教學目標轉化為讓學生“跳一跳,摘得到”的問題。

在教學過程中,常見到教師問學生“是不是”“對不對”“有沒有”,讓學生滿堂齊聲回答。從表面看,是學生在積極參與,實質上沒有真正啟發學生思維,這是不可取的。造成這種現象的原因是教師設計問題不夠具體,使問題的難度太低,只能在兩個結果中做選擇,但是,問題的難度如果太大也不利于學生思維的培養。

例如,“電場”是一個既難懂又重要的概念,為了讓學生理解電場強度與試探電荷的關系,需要在設計問題上下功夫。對此,教師可這樣提問:“試探電荷對電場場強的大小有影響嗎?”這個問題沒有鋪墊,很容易得出錯誤結論,學生的回答是:“有的,因為不同的試探電荷受電場力大小不同啊!”如果教師通過例子計算不同的試探電荷受到的庫侖力雖然不同,但這個量卻總是相同的,學生能理解并接受這個結論,但不利于激發學生的思維。對于剛接觸電場缺乏體驗的學生來說,如果教師能把這種抽象概念設置在一定的情境中,通過類比激發學生的思維,就能使問題通透。要想通過設計問題來引起學生思維的沖突,教師就可以這樣設問:“同學們,現在外面有風嗎?”學生回答:“有!”教師繼續追問:“你是怎么判斷出來的?”學生回答:“外面的旗幟和大樹在搖晃啊。”教師說道:“樹和旗幟的搖晃是檢驗有沒有風的標準”,接著問道:“那風的大小跟有沒有種樹有關嗎?”學生回答:“肯定沒有關系啦。”這樣的問題設計更加具體,也更加具有啟發性。然后,教師問學生:“你能根據旗幟與風的關系,來說明試探電荷與電場的關系嗎?”學生接到這個問題都很積極地思考,“跳一跳”就能摘到知識果實。通過這樣的問題設計,學生已經能運用已有的知識主動構建新知識,具有更強的思維能力。

三、提出的問題應該找準時機,有助于學生思考積極性的保持

新課程理念強調以學生為主體,教師為主導的課堂教學模式。那是不是讓學生在整節課不停地回答問題就能體現學生的主體地位,點燃學生思考的激情呢?答案是否定的,提出的問題太多會使學生疲倦,特別是思維含量不大的問題,會使學生失去思考的積極性。筆者認為,問題不在于多,關鍵是找準時機拋出問題。課堂提問是師生交流的過程,學生思維的興奮點稍縱即逝,需要教師及時捕捉。

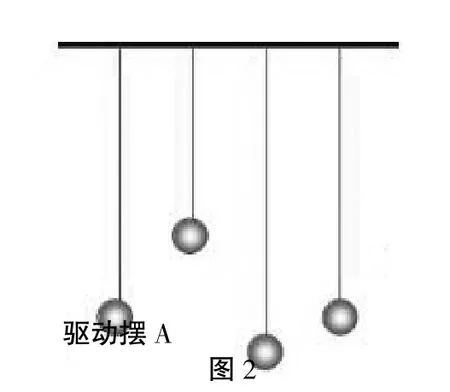

圖2

例如,學習“生活中的振動”這節課時,講到做受迫振動的物體的周期與驅動力周期相等這個知識點時,教師用圖2的演示實驗讓學生觀察受迫振動的單擺與驅動擺的快慢關系,學生很快就能發現規律:兩個擺的快慢相同。這個現象帶給學生相當大的震撼,想一探究竟。這時候進行提問和進一步的思維活動是多么合適的機會呀!于是接著問道:“驅動擺的快慢是不是只影響到受迫振動的快慢呢?你還能觀察到其他的現象嗎?”學生這時正處于“心欲知而不得,口欲言而不能”狀態,積極性立即又被調動起來了,投入到對振幅的觀察當中,課程就很自然地過渡到研究“共振”的問題上來了。值得注意的是,以提問的方式結尾,可以為下節課或下個問題的教學埋下伏筆,激發學生課后思考的積極性,使思維的活動從課堂拓展到了課外,保持著“且聽下回分解”的好奇心開始第二天的學習活動,使思維活動延續,思維火苗熊熊燃燒。

四、提出的問題要具有發散性,培養學生的思維靈活性

筆者經常聽到學困生說:“物理課,上課聽得懂,一做題就不會。”教師常苦惱怎么使這些學生“腦子開竅”,就是要培養這些學生的思維靈活性,培養學生可以從同一題的信息源產生不同的聯想,然后對每一種聯想進行合理的思維推理,一旦一種假想思維受阻能立即轉換思維方式,而不是“一條路走到黑”。因此,在課堂教學中有目地地根據同一問題設計發散式的問題,如在一題多解的習題討論中,增強思維發散與知識交叉,增加思維的廣闊性、靈活性。

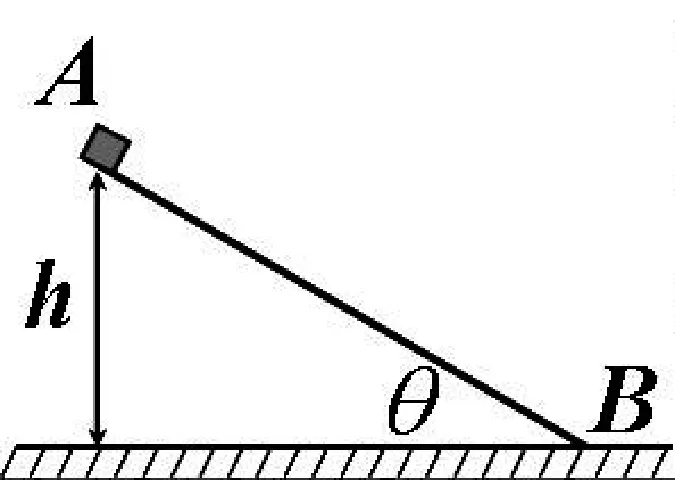

例如,下面一道題:一個物體從光滑斜面的頂端由靜止開始滑下,斜面高為h=1.0m,傾角為=30°,不計空氣的阻力,取g=10m/S2。求物體滑到斜面底端的速度大小。

圖3

分析這道題,常見的有3種思路:①用牛頓定律求解;②用機械能守恒定律求解;③用動能定理求解。學生通常會因為先入為主的思想選擇第一種方法分析。教師可以設計問題進行發散:“同學們分析得到物體在B點時速度更大,是什么能量變化了?”學生:“動能!”教師再問:“是什么原因使物體動能發生變化?”學生的回答就不那么統一了,暴露出對動能定理的理解深度不同。教師再引導到動能定理,并分析怎么用解法②解題;還可以繼續追問:“動能增大了,什么能量減少?”然后發散到解法③。3種解法都是物理思想的重要體現,進行發散訓練,不僅有利于提高學生思維的靈活性,而且可以使學生的思維走向深入。

物理課堂的提問涉及學生的思維過程,這思維過程還會延續到課堂以外。因此,設計的問題要具有啟發思維的功能,成為點亮思維的明燈。學生的思維過程就是經歷解決一系列問題的過程:①這個問題所涉及的內容是什么,這個問題該怎么想;②我為什么這么想;③深入分析下去。當自己的思維過程誤入歧途時,是怎么意識到誤入歧途的,又是怎么讓自己的思維回到正確軌道上來的?④有沒有新的發現。當一個人在思考過程中有所領悟,而一次又一次的領悟積累帶來新的思維高度,思維的能力就不斷提升。所以讓我們精心地做好問題設計,讓物理課堂提問成為點亮思維道路的明燈吧。

參考文獻:

[1]滕玉英.點燃學生思維火種的物理問題設計[J].物理教師,2013, (12).

[2]王趙云.物體課堂提問的探討與實踐[J].實驗教學研究,2013, (11).

(編輯:易繼斌)

作者簡介:許肅宏,福建省廈門市外國語學校教師。

中圖分類號:G633.7

文獻標識碼:A

文章編號:1671-0568(2016)06-0090-02