淺談初中生化學學習遷移能力培養的教學策略

瞿素芳

摘要:初中化學教學不僅要讓學生掌握基本的知識和技能,而且要培養學生運用已有的知識和技能去解決新問題的能力,即學習遷移能力。文章結合滬教版初中化學教學實例,從構建知識結構體系、打破思維定勢干擾、提高學生概括能力、實施科學探究四個方面闡述初中生化學學習遷移能力培養的教學策略。

關鍵詞:化學教學;學習遷移能力;教學策略

文章編號:1008-0546(2016)09-0030-02 中圖分類號:G632.41 文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2016.09.011

心理學家認為,學習遷移是一種學習對另一種學習的影響,若這種影響對學習起促進作用,則形成正遷移,反之形成負遷移。學習遷移的本質,就是新舊不同學習之間在認知規律以及知識結構等相同要素之間的互相影響和同化。在教學中經常發現許多學生對化學知識和原理一味死記硬背,不會靈活應用于新的學習情境中,導致學習成績不理想,滋生厭學情緒。因此,在化學教學中,教師要以遷移理論為依據,采取有效的教學策略,提高學生的學習遷移能力,使他們學得輕松,學得高效。

一、構建知識結構體系是促進學習遷移的前提

人在學習過程中,對原有的知識認知水平越高,就越能揭示新鮮事物的實質,并把新事物納入到已有的知識系統中去,新知識的遷移就比較順利[1]。在教學中,經常有學生反映“課上聽得懂,課下題難解”的情況,其重要原因之一是學生的已有知識只是零碎地儲存在大腦中,不能快速提取出來,從而影響了知識的順利遷移。因此,在中學化學教學過程中,教師不僅要引導學生熟練掌握基礎知識和基本原理,還要學會對知識進行重組、整合和概括,構建成知識網絡。

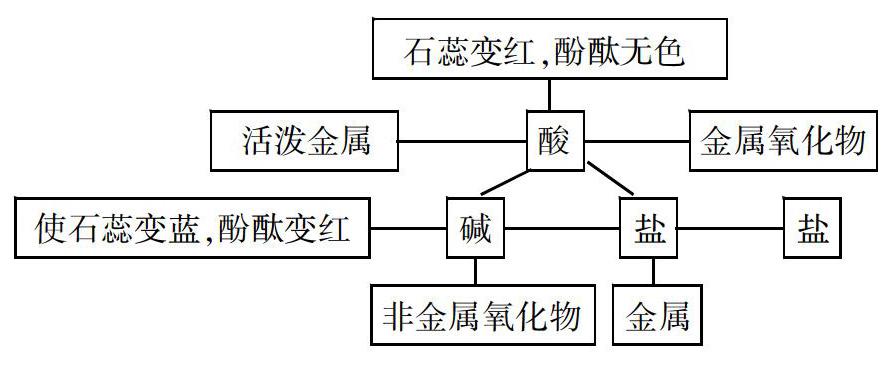

例如,在進行“酸、堿、鹽的化學性質”教學時,由于涉及到的物質種類多,化學反應多,學生記憶起來非常吃力,此時教師可以引導學生及時復習,并繪制知識框架圖:

可見,構建知識結構圖,可以將零散的知識形成一個統一的整體,在此基礎上進行類比記憶,有助于學生基礎知識的掌握,為學習遷移奠定知識基礎。

二、打破思維定勢干擾是促進正向遷移的根本

所謂思維定勢,是指人們從事某項活動時的一種預先準備的心理狀態,它能夠影響后續活動的趨勢、程度和方式。由認知的固定傾向所產生的消極的思維定勢是引起負遷移的重要原因。在初中化學教學中,教師可以引導學生比較新舊知識、技能之間的區別與聯系,抓住不同事物的本質屬性,不斷完善和糾正原有認知結構中的錯誤觀念,從而打破思維定勢的消極影響,避免負遷移的產生。

(一)創設認知沖突,正確把握遷移的方向

心理學家認為,認知沖突就是當個體意識到個人認知結構與環境或是個人認知結構內部不同成分之間的不一致所形成的狀態。只有當學生原有的認知結構與新知識、新情境產生激烈的沖突,引起學生深刻剖析固有觀念,從多角度分析問題,不斷完善原有的認知結構,才有可能正確把握遷移的方向。

例如,講授“鹽和金屬發生置換反應的條件”時,教師故意設疑:鈉與硫酸銅溶液能反應嗎?若反應,產物是什么?學生受到固定的認知傾向影響,都認為可以反應,生成銅和硫酸鈉。教師可暫不作評價,演示鈉與硫酸銅溶液反應的實驗,發現有氣泡產生和藍色沉淀析出。教師趁勢解釋:鈉實際上先與硫酸銅溶液中的水反應生成氫氧化鈉和氫氣,氫氧化鈉再和硫酸銅反應生成氫氧化銅藍色沉淀和硫酸鈉,這就進一步明確了金屬和鹽反應除了要滿足“前金換后金、鹽一般可溶”的條件外,金屬還不能是鉀、鈣、鈉等極活潑金屬。由此可見,認知沖突的創設,可以大大激活學生的思維,實現由原始認知結構向新的認知結構的轉換。

(二)加強變式訓練,培養學生的發散思維,促進靈活遷移

變式訓練是指在練習時,把握教學內容的本質目標不變,而有意改變練習的材料、形式、要求等非本質的元素,以突出事物的本質特征。變式訓練促使學生從多角度審視問題,有助于培養學生的發散思維,防止思維僵化,形成定勢,進而影響遷移的靈活性。

例如,在進行“溶液中析出晶體質量的計算”教學時,學生往往會進入一個思維誤區,即“同種溶液恒溫蒸發等質量的水,析出晶體的質量一定相等”。于是筆者設計了以下變式:(1)20℃時,將某硝酸鉀飽和溶液恒溫蒸發水,第一次蒸發10g水,析出2g晶體,若第二次蒸發10g水,析出晶體 g;(2) 20℃時,將某硝酸鉀溶液恒溫蒸發水,第一次蒸發10g水,析出2g晶體,第二次蒸發10g水,析出3g晶體,若第三次蒸發10g水,析出晶體 g;(3) 將20℃時,100g和200g硝酸鉀飽和溶液各蒸發10g水,分別析出晶體質量為m和n,則m和n的關系是 。上述三個變式的訓練旨在明確解決此類題要抓住兩個規律,即“只有在某物質的飽和溶液中恒溫蒸發等質量的水,析出的晶體質量才相等、析出晶體以后的溶液一定是該物質在該溫度下的飽和溶液”。接著,筆者又設計了變式(4)一定溫度下,將某硝酸鉀溶液均分為兩份,一份恒溫蒸發10g水,得到1.2g晶體;另一份恒溫蒸發15g水,得到2.5g晶體,求此溫度時硝酸鉀的溶解度。該題將晶體質量的計算遷移到物質溶解度的計算,對知識點進行了一定的拓展和延伸,以此鍛煉學生的應變能力。

三、提高學生的概括能力是促進學習遷移的關鍵

美國心理學家賈德的概括化遷移理論認為:“兩個學習活動之間存在共同因素是產生遷移的必要前提,而引起遷移的關鍵在于學生能否概括出兩種活動之間的相同要素”。學習者只有對他的知識經驗進行了概括,獲得了一般原理,才能實現從一個學習情景到另一個學習情景的遷移。因此,在化學教學中,教師要指導學生遵循從特殊——一般——特殊的認知規律,進行知識的概括性練習,培養學生的概括能力,促進學習遷移能力的發展。

四、實施科學探究是促進知識、技能協同遷移的重要途徑

科學探究是一種重要而有效的學習方式。在化學教學中開展實驗探究活動,學生通過對已有知識、技能的運用,加深對原有化學概念、原理的思考;通過對舊知識和技能的再次加工和理解,學生的動手能力、創造力以及概括能力都有了一定的提高,學生由最初的知識、技能的遷移最終達到遷移能力的升華。

開展實驗探究的一般步驟是:(1)教師創設問題情境引導學生提出問題。(2)學生通過提取新舊知識間的共同要素,對提出的問題作出合理的猜想與解釋。(3)引導學生運用已有的化學實驗知識和技能,制定實驗方案。(4) 進行實驗論證。實驗的實施涉及了影響學生學習遷移的眾多因素,如先前實驗與現有實驗之間的操作、現象等的相似性;對學習材料的理解程度;思維定勢的影響等。因此,此環節是整個探究活動的核心環節。(5)解釋與結論。實驗與觀察只是為解決問題提供具體的感性材料,更重要的是觀察實驗現象后,積極地進行思維活動,將感性材料加工成正確的理性認識,形成清晰、穩定的認知結構才是探究的目的所在。(6)反思與評價。通過啟發學生進行思維過程的重新整理,達到認識的深化和認知結構的完善;通過實施激勵評價,使學生獲得積極的情感體驗與掌握探究學習的方法。(7)表達與交流。學生用口頭、書面等方式表述探究過程和結果,同時傾聽他人的不同意見,在歸納和比較中,其心智技能得到了較好的遷移。可見,在化學實驗探究中,化學知識、操作技能、心智技能的遷移是相互融合的,教師應該根據教學需要,努力為學生創造良好的探究環境,讓他們在探究中學習,在學習中發展。

綜上所述,在新課程理念下的化學課堂教學中,要促進學生學習遷移能力的發展,教師應該從學生自身內在的需求出發,結合化學學科的特點,以遷移理論為指導,采取有效的教學策略,促進學生學習遷移能力的持續發展。

參考文獻

[1] 王小莉.化學學習過程中負遷移的起因與解決策略[J].化學教學,2010,(8)

[2] 黃祿勝.淺談學習遷移理論在初中化學課堂中的應用與實踐[J].學周刊,2012,11(15):32-33