臨床護理路徑在腦出血術后護理中的應用效果分析

張玉平

【摘要】目的:分析在腦出血術后護理中應用臨床護理路徑的效果。方法:隨機選取我院2014年1月~2015年12月收治的96例腦出血手術患者,參照隨機數字表法分為對照組(48例,行常規護理)和觀察組(48例,行臨床護理路徑),對比兩組患者的護理效果以及并發癥發生率。結果:經比較,觀察組患者的住院時間短于對照組,住院費用少于對照組,疾病認知以及運動功能評分均優于對照組,且并發癥較少,各組間差異均有意義(P<0.05)。結論:在腦出血術后護理中應用臨床護理路徑具有顯著效果,可促進術后快速恢復,減少治療費用,提高患者對疾病的認知程度,而且并發癥較低,安全有效,值得進行臨床推廣。

【關鍵詞】臨床護理路徑;腦出血;術后護理;應用效果

隨著我國醫療服務改革的深入推進,臨床護理路徑作為一種新型的護理模式,開始在多種疾病的臨床護理中被廣泛應用,具有多元化、個性化、綜合化等特點,充分融合了多種護理方式的優勢[1]。在腦出血術后患者的護理中應用臨床護理路徑具有顯著效果,現我院選取96例相關患者,作出如下報道。

1 資料與方法

1.1 一般資料

隨機選取我院2014年1月~2015年12月收治的96例腦出血患者,參照隨機數字表法分為兩組。對照組納入48例,男性29例,女性19例;年齡分布區間為61~78歲,平均為(72.36±5.12)歲;發病1~10h內入院,平均入院時間為(6.32±2.36)h;其中有26例為首發腦出血,剩余22例為復發性腦出血。觀察組收入48例,男性30例,女性18例;年齡分布區間為60~80歲,平均為(73.62±4.39)歲;發病2~9h內入院,平均入院時間為(5.69±1.47)h;其中有28例為首發腦出血,剩余20例為復發性腦出血。所有患者均經顱腦CT確診,且大部分患者合并有心臟病、高血壓和糖尿病,且意識清醒[2]。組間患者的性別、年齡、入院時間以及腦出血類型等基本資料的差異不存在統計學意義(P>0.05)。

1.2 護理方法

兩組術后患者均采用藥物治療,期間對照組患者接受常規護理,觀察組則在此基礎上接受臨床護理路徑,具體措施包括:①患者入院后,周到接待,幫助患者及其家屬迅速了解醫院環境,針對腦出血的相關知識展開宣教。②明確每位患者的主治醫生和責任護士,將住院期間的基本生活用品準備好。③確保病房環境保持干凈,定時進行殺菌消毒。另外,指導患者養成科學營養的飲食習慣,增強患者的抵抗力和免疫功能。

1.3 觀察指標

對兩組患者的住院時間、治療費用、對疾病認知的評分、運動功能評分等護理效果的評價指標進行觀察和比較,并對護理期間肺部感染、高血壓、應激性潰瘍和其他并發癥的發生情況進行記錄、統計和對比。

1.4 統計學分析

采用SPSS17.0軟件對本組研究數據進行分析,計數資料用%表示,進行x2檢驗,計量資料用均數±標準差( ±s)表示,進行t檢驗。當P<0.05時,表示差異具有統計學意義。

2 結果

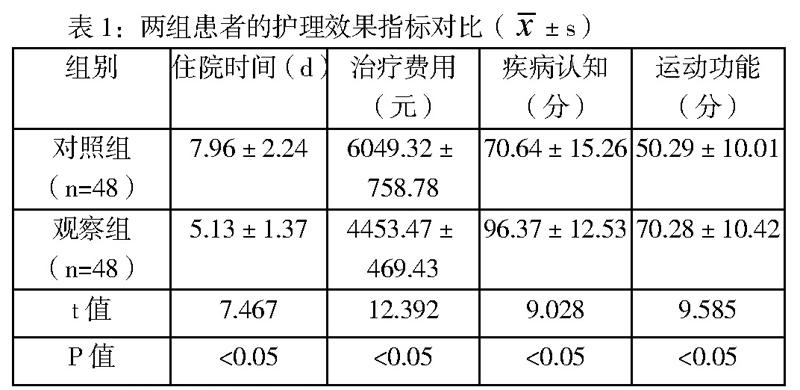

2.1 護理效果指標比較

經對比,觀察組患者的住院時間短于對照組,住院費用少于對照組,疾病認知以及運動功能評分均優于對照組,組間各項護理效果指標的差異均具有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

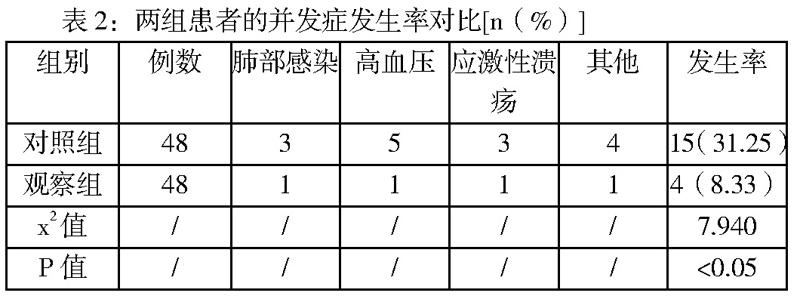

2.2 并發癥發生率比較

對照組共有15例患者出現并發癥,而觀察組僅4例,經對比,觀察組的并發癥發生率為8.33%,明顯低于對照組的31.25%,組間存在顯著差異,差異具有統計學意義(P<0.05)。詳見表2。

3 討論

隨著社會的迅速發展和服務觀念的轉變,人們在就醫的過程中對人性化醫療服務的需求越來越高。臨床護理路徑的適用范圍非常廣泛,對護理人員的專業素質以及職業道德等提出了更高的要求,需要他們在開展護理工作的過程中,充分發揮出自身的主觀能動性,并且能夠對護理的動態內容進行有效預測,在明確護理目標的基礎上,給予患者人文主義關懷,以期采用最經濟和科學的方法實現最佳的治療效果。

綜合上述分析可知,在腦出血術后護理中應用臨床護理路徑具有顯著小蘋果,可促進術后快速恢復,減少治療費用,提高患者對疾病的認知程度,而且并發癥較低,安全有效,值得進行臨床推廣。

【參考文獻】

[1]黃月勤,李翠娥,張玉華.臨床護理路徑在腦出血患者護理中的應用效果分析[J].中國醫藥指南,2013,11(34):547-548.

[2]謝建芳,張蓉.臨床護理路徑在腦出血伴發精神障礙患者護理中的應用效果[J]. 實用心腦肺血管病雜志,2014,22(6):136-137.