化學教學中環境科學意識的培養

許英姿

摘 要:環境問題是全球的焦點和熱點之一,科技使經濟發展和社會進步的同時也帶來了日益嚴重的生態環境危機。現代化學教育目標不僅要著眼于培養繼承傳統化學知識技能的人,更要著眼于培養全體學生的科學技術素養,即科學精神、科學道德、社會責任感。利用學科特點在化學教學中對學生進行環境科學意識的培養已經是一件十分必要的事情。筆者就如何在化學教學中提高學生的環境意識、樹立環境道德,培養學生改造、優化環境的能力等方面做了一些嘗試。

關鍵詞:化學教學;環境科學;意識;培養

中圖分類號:G712 文獻標識碼:B 文章編號:1002-7661(2016)12-276-01

環境問題是全球的焦點和熱點之一,科技使經濟發展和社會進步的同時也帶來了日益嚴重的生態環境危機。現代化學教育目標不僅要著眼于培養繼承傳統化學知識技能的人,更要著眼于培養全體學生的科學技術素養,即科學精神、科學道德、社會責任感。利用學科特點在化學教學中對學生進行環境科學意識的培養已經是一件十分必要的事情。筆者就如何在化學教學中提高學生的環境意識、樹立環境道德,培養學生改造、優化環境的能力等方面做了一些嘗試。

一、駕馭化學教材,增強環保意識

目前高一使用的教材特點之一是新增了許多環保方面的知識,滲透在整本教材中。在化學反應中的熱量變化中,進行了燃料的選擇及燃燒效率的討論,提出了CO、SO2等氣體對環境的不良影響,初步喚起了學生保護環境、改進生態環境的自覺性;在氯氣、硫氮和可持續發展等章節中又結合化學知識,逐漸向學生們展示了一些人和環境的關系。如氯氣是有毒氣體,它是環境污染物,曾被法西斯制成毒氣彈用于侵略戰爭,但同時又可造福于人類,如用作自來水的消毒殺菌;臭氧層為什么被稱為人類和生物的保護傘?南極上空每年春季為何會出現臭氧空洞?酸雨的形成、危害,如何積極防治?在學生具有初步環保知識的基礎上,開展了環境保護專題討論,針對地球表面與人類發生相互作用的自然要素---水、大氣、土壤中的主要污染物的來源、性質及其危害,布置學生查閱圖書及從互聯網上獲取相關資料。在課堂教育形式上采用討論法,提出一些學生感興趣的話題,如溫室效應、臭氧空洞、水俁病、赤潮、白色污染、光化學煙霧,在學生廣泛參與討論的基礎上,筆者又介紹了一些典型的污染事件,如英國倫敦煙霧事件,日本的四日市哮喘事件,錢塘江赤潮對水產品的破壞力。至此水到渠成,學生自覺接受了一些環保舉措,理解并倡導使用無磷洗衣粉,無氟冰箱,節水。從環境污染的危害至保護以及三廢的綜合利用等,讓學生既認識了環境污染的嚴重性,又認識了環境改造的可能性。

二、探討實驗操作,樹立環境道德

實驗是化學的基礎,也是激發學生學習興趣的最佳途徑。然而學生在化學實驗中經常會接觸到危害環境的物質,如何指導學生規范操作、嚴格控制試劑用量、改進實驗方案、設計實驗裝置是化學教學中再現環保知識,培養學生環境道德的良好途徑。

教師應善于針對實驗情境設疑啟思,例如在演示氯氣的實驗室制法時,可以討論為什么要把多余的氯氣通入NaOH溶液?能不能直接排放到空氣中?在做濃硫酸的氧化性實驗時,討論為什么在玻璃管處要纏放一團蘸有Na2CO3溶液的棉花?在做銅與濃稀硝酸反應的演示中,為什么要在試管口扎一只塑料袋,且要嚴格控制試劑用量?通過這些討論使學生樹立起氯氣、SO2、NO2等有刺激性氣味的氣體是不能隨意釋放到空氣中的,以免污染實驗室的環境。

學生實驗過程中,為了獲取明顯的實驗現象,學生往往喜歡加大試劑用量,例如在檢驗SO42-的實驗中,學生往往一下子加入較多的BaCl2溶液。為此筆者向學生講解了水中鋇離子的最高允許濃度為1.0mg/L,如果過量的氯化鋇溶液轉入廢液,會造成潛在的水質污染、土壤污染,指出在少量的SO42-溶液中逐滴加入BaCl2溶液就可觀察到不溶于稀硝酸的白色沉淀,這樣既節約了試劑用量,達到了實驗效果,又凈化了環境。學生在元素化合物的性質實驗和物質的分離檢驗綜合性實驗中,逐步養成了在少量的待測溶液中逐滴加入試劑的操作習慣,從而逐漸養成了對環境保護的敬畏感

三、討論解題方法,滲透環保能力

聯系實際是化學教學的重要原則,學以致用,一方面能激發學生的學習興趣,鞏固知識,另一方面又能訓練解決問題的能力。在解題方法或問題討論中,滲透進環保意識,努力提高學生改造,調控環境的能力。

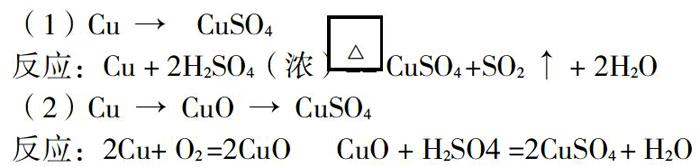

如用銅和濃硫酸為原料制取硫酸銅時,可用下列兩種方法:

要求學生基于反應過程選擇最佳方法,引導學生分析思考(1)實現過程產生SO2,是環境污染物,且采用等量的Cu制備等量的CuSO4時,消耗的濃硫酸的量較多,相對而言方法(2)就比較合理。通過此類習題思考方法訓練,既培養了學生運用化學知識解決實際問題的能力,又對學生進行了一次環境保護教育。青山綠水需要我們共同維護。

四、結合社會活動,增強環保使命感

現代教育要求,培養學生的社會意識,增強學生的歷史使命感。隨著環境污染的日趨嚴重,為喚醒人們的環保意識,增強人們的環境保護的自覺性,世界環境組織及我國都規定了許多相關的環保活動及紀念日,如“3.12”的“植樹節”;“4.7”的“世界無煙日”;“6.5”的“世界環境保護日” “9.16”“國際保護臭氧層日 ” 等。結合這些活動,筆者向學生講述了一些有關生態平衡的知識,講述了自然資源與人類的生存密切相關。如森林這一資源,其功能并不在于能夠提供木材,而主要表現在可以吸收二氧化碳放出氧氣,凈化空氣,阻滯粉塵,消音,吸收放射性物質,保持水土,防止風沙,調節氣候,保護野生動物,防止溫室效應,美化環境等作用上。

通過這些教育,學生在思想上逐步樹立起了環保意識,也紛紛表達了要從我做起,自覺履行一些環保措施,如不使用一次性筷子、使用無磷洗衣粉,回收廢舊電池等等。另外在課余時間還利用課本上的研究性課題,布置學生作一些社會調查,感受環境污染的危害。保護人類賴以生存的地球環境,是每個公民應自覺履行的義務。如何利用化學學科特點,培養學生的環境意識,造就一代高素質的接班人,是一項長期的工作,有待于在今后的教學工作中不斷摸索成功的教學經驗。