生態文明視角下的“多規”空間優化布局研究

—以泰州市姜堰區為例

席廣亮,許振東,葛文才,甄峰,席曉東( . 南京大學建筑與城市規劃學院,南京 2009; 2. 泰州市姜堰區環保局,泰州 225500; . 泰州市姜堰區發展和改革委員會,泰州 225500 )

?

生態文明視角下的“多規”空間優化布局研究

—以泰州市姜堰區為例

席廣亮1,許振東2*,葛文才3,甄峰1,席曉東1

( 1. 南京大學建筑與城市規劃學院,南京 210093; 2. 泰州市姜堰區環保局,泰州 225500; 3. 泰州市姜堰區發展和改革委員會,泰州 225500 )

摘 要本文結合國家新型城鎮化、生態文明建設戰略,從生態文明的視角探討“多規合一”的空間優化布局體系。在分析生態文明與“多規合一”關系、姜堰區城鄉空間發展現狀與存在問題的基礎上,從發展與保護協調、布局與功能配套、集約與生態并重等方面指出生態文明對“多規”空間布局的要求,進而提出生態導向的“多規合一”空間布局的總體思路,從資源環境承載力、社會經濟發展評價、發展趨勢與區域協調等方面分析空間發展條件,進而確定空間管控分區和要素布局體系,以及其他規劃與“多規合一”空間的銜接。以姜堰區為例,探索可持續的城鄉空間格局構建、城鎮建設用地集約利用、生態底線控制等具體策略。

關鍵詞生態文明;多規合一;空間優化布局;姜堰區

*責任作者:許振東(1969—),男,高級工程師,研究方向為生態環境,E-mail:zdxshu@126.com。

引言

隨著新型城鎮化發展、生態文明建設等國家戰略的提出,我國對城鄉和區域空間布局優化調整提出了新的要求。中央城鎮化工作會議、《國家新型城鎮化規劃(2014—2020年)》以及國家四部委聯合印發《關于開展市縣“多規合一”試點工作的通知》中,均明確提出建立統一的空間規劃體系、限定城市增長邊界、劃定生態紅線,形成集約、生態的城鄉空間格局。本文基于生態文明建設的空間要求,立足“多規”的空間融合與協同發展,從經濟、社會與生態環境協調發展的角度出發,優化空間開發模式,并以國家確定的28個市縣 “多規合一”試點之一——泰州市姜堰區為例進行理論和實踐分析研究。

1 研究背景

1.1生態文明與“多規合一”

生態文明建設是應對當前我國城鎮化發展過程中出現的環境污染、生態系統退化、建設用地粗放利用等問題,實現可持續發展的重要思路與發展理念。《國家新型城鎮化規劃(2014—2020年)》中提出推動綠色城市、智慧城市和人文城市建設,綠色、創新、人文等全方面體現了生態文明的要求。2015年12月召開的中央城市化工作會議,提出貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,統籌空間、規模和產業三大結構,并協調生產、生活和生態三大空間布局,科學規劃城鄉空間,實現緊湊集約、高效綠色發展。根據生態文明建設的要求,需要協調不同規劃內容,統籌城鄉建設用地合理布局,引導建設用地的綠色、集約、高效利用。同時,強化對生態空間和環境保護的力度,營造滿足生態安全保障、居民宜居生活的生態空間,尤其是要協調好建設用地和生態空間的關系。

針對當前的國民經濟和社會發展規劃、主體功能區規劃、土地利用總體規劃、城市總體規劃、生態建設與環境保護規劃等不同規劃空間布局不協調狀況,國家層面積極推動“多規合一”規劃試點,其核心目標是通過協調不同規劃的期限、發展目標、空間管制、用地布局等內容,形成城鄉發展的“一張圖”。“一張圖”重點包括城鎮建設空間、農業發展空間和生態保護空間的協調格局,以及各類空間的綠色、集約的發展要求,包括基礎設施、公共服務、重大產業平臺、文化和交通設施等,并構建以生態文明和可持續發展為目標的城鄉空間布局體系。因此,“多規合一”規劃是從用地布局、空間協調的角度來引導生態文明建設的重要改革措施和公共政策。

1.2泰州姜堰區城鄉空間發展現狀與問題

姜堰位于江蘇省中部、江淮之間,地跨長江三角洲和里下河平原。2012年,由原縣級姜堰市撤市設區,與泰州城區合并。2014年姜堰區地區生產總值達到488.52億元,三產結構為7.4∶49.8∶42.8,年末戶籍總人口達79.44萬人,城鎮化水平55.56%。姜堰區總面積927.52平方公里,其中陸地面積751.7平方公里。耕地面積約為531平方公里,城鄉建設用地約為197.89平方公里。

在新常態和撤市設區背景下,盡管姜堰區空間功能整合和協調發展取得了較好的成績,但仍然存在以下問題:區域競爭力相對較弱,要素集聚能力有待提升;姜堰與泰州同城化發展水平有待提高,尤其是在空間、功能、產業、生態、基礎設施建設等方面的一體化建設水平較低,尚未實現同城化發展;可供開發的城鎮建設用地指標相對有限,同時存量空間存在用地粗放、利用效率低等問題;生態空間與其他空間的協調性較差,生態紅線范圍內外的用地協調性有待提升,各生態空間之間的聯系度低。

2 生態文明對“多規”空間布局的要求

生態文明建設背景下,要求進行“多規”的空間整合,實現建設空間保障與生態空間底線控制相協調,城鄉空間布局與功能優化的配套發展,并促進建設空間的集約化和保護空間的生態化。

2.1發展與保護協調

城鄉建設空間是保障城鎮和工業發展,實現經濟增長,改善城鄉居民生活水平的重要基礎。在“多規”空間布局優化調整中,要充分考慮未來城鎮化發展、城鎮空間拓展和工業園區建設的需求,提升空間發展對城鄉發展的支撐能力。堅持底線思維,嚴格控制和保護生態空間,提升城市的生態安全保育能力。在此基礎上,協調好發展空間和保護空間的關系,全面優化城鄉空間布局。

2.2布局與功能配套

“多規合一”空間優化布局過程中,一方面要強調城鄉空間布局協調,另一方面要突出空間的功能配套,尤其是要強化城鄉空間的生態保護和生態服務功能,在布局與功能配套發展的基礎上,才能構建集約高效、功能配套完善的城鄉空間格局,達到空間布局與生態等功能的統一。城鎮建設空間在突出用地集約高效利用的基礎上,強化城市、城鎮和工業園區的綠色公共空間營造;農業發展空間和生態保護空間強化基本農田保護、生態紅線保育等功能。

2.3集約與生態并重

按照生態文明建設的內在要求,加強“多規”空間的集約和生態發展。提高城市、城鎮、鄉村居民點和工業園區等城鄉建設用地的集約化利用水平,探索東部平原高密度人口地區的土地高效利用模式,實現生產和生活空間的有機組織。注重城市綠線控制、基本農田保護和生態紅線區保育等,進行全方位的城鄉生態空間營造,從而引導城鄉空間的集約化與生態化并重發展。

3 生態導向的“多規合一”空間布局思路

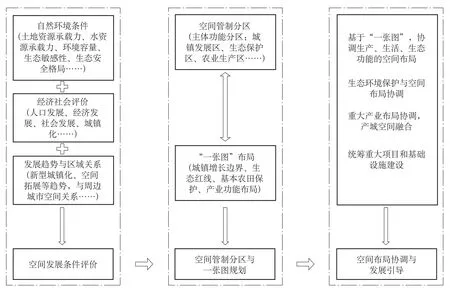

生態導向的“多規合一”空間布局,重點從生態環境保護的角度進行空間發展適應性評價、資源環境承載力分析,強調生態環境承載力、生態敏感性對于空間布局的影響,在此基礎上合理確定城鄉空間管制分區和“一張圖”布局,并強化城鎮建設用地的集約協調布局與開發利用,引導生態保護空間、農業生產空間的優化調整,構建城鄉空間協調布局新模式(圖1)。

3.1空間發展條件評價

從自然環境承載條件、社會經濟評價、發展趨勢與區域關系等方面對城鄉空間發展條件進行綜合評價,充分考慮水資源、生態環境對人口、空間的承載和支撐能力,并從社會經濟發展、城鎮化發展趨勢、與周邊區域協調等角度分析城鎮空間發展需求(圖2)。

生態環境承載力分析。根據不同城市資源要素組合關系,從土地資源承載力、水資源承載力、環境容量、生態承載力等方面分析縣市域要素的承載能力,通過生態足跡、生態赤字等主要指標來分析生態承載力。根據生態環境承載力分析結果來合理確定城鄉空間的人口集聚、產業發展的強度與規模。

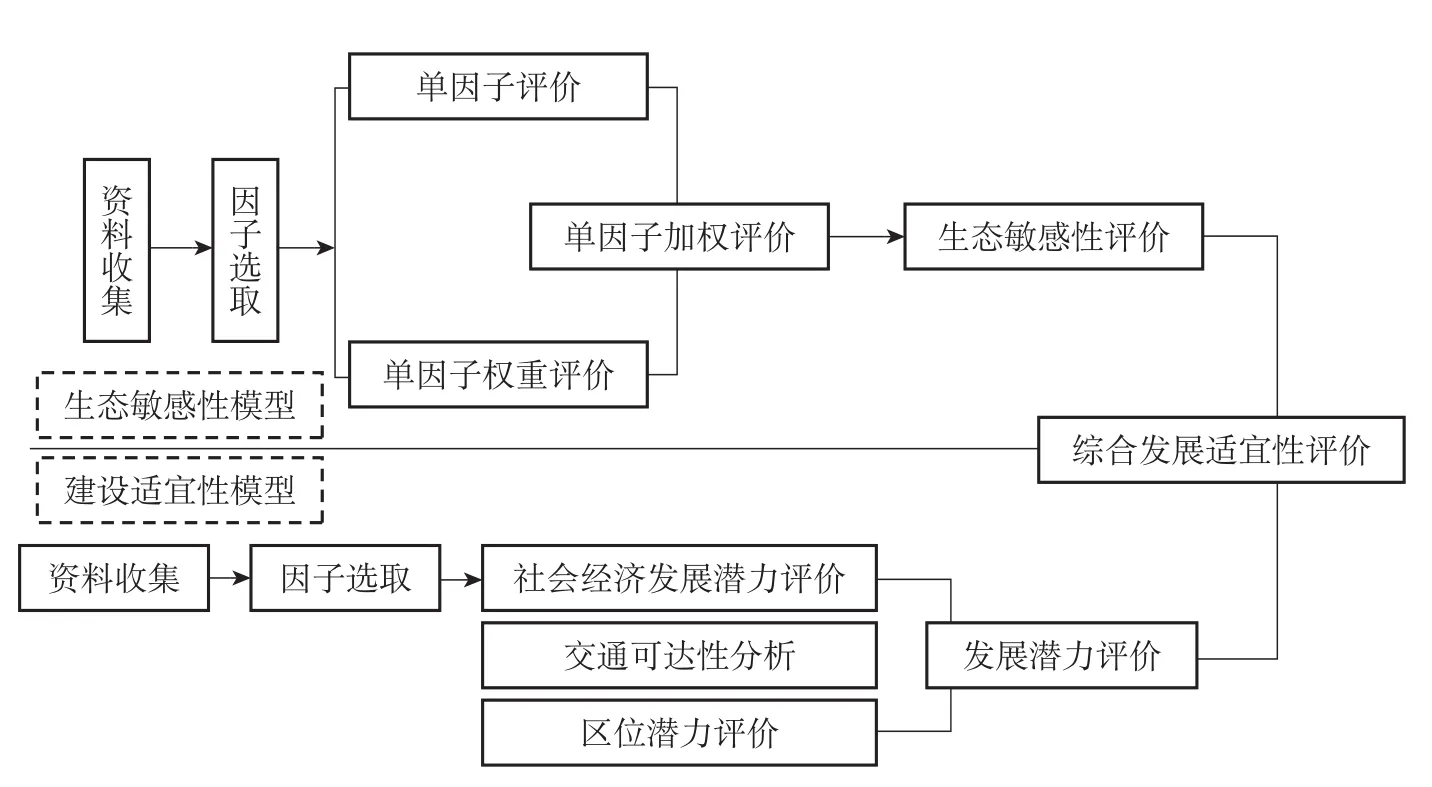

空間發展適宜性評價。空間發展適宜性評價是進行空間布局引導和優化的重要前提和基礎,是引導生態文明視角的城鄉空間布局的重要保障。采用潛力-約束模型,結合考慮生態敏感性評價和發展潛力評價,對研究區發展的生態約束進行定量評價。其中,生態敏感性評價考慮生態資源各單因子的綜合影響,發展潛力評價考慮社會經濟發展潛力評價、交通可達性分析和區位潛力評價三個影響因子,潛力-約束模型重新構建了區域用地發展適宜性的評判原則與方法,能夠較為科學地實現區域綜合發展潛力的空間柵格化,獲取研究區未來用地的發展趨勢和空間布局,可以為“多規合一”空間功能分區劃定提供科學依據和支撐,是實現區域精明增長與精明保護的有效途徑。

圖1 生態導向的“多規合一”空間布局思路框架

圖2 基于潛力-約束模型的綜合發展適宜性評價

3.2“多規合一”空間布局體系構建

“多規合一”空間布局體系構建,主要依據空間發展條件評價、資源生態承載力分析結果以及市縣的發展戰略,將全域空間劃分為城鎮發展區、生態保護區和農業生產區三類功能區。劃定了生態紅線、基本農田保護紅線、城鎮增長邊界線、產業功能板塊布局等“一張圖”管控體系,對縣市空間利用進行科學的管制限定。

在具體的“多規合一”空間布局體系構建過程中,統籌協調生態保護與社會經濟發展的關系,結合市縣的用地需求和土地資源供給能力,劃定與之相適應的空間管制分區范圍,既能起到保護資源環境,又能保證建設用地需求的作用;統籌協調區域性設施布局與城鄉規劃空間方案,預留區域性設施的布置用地,給予明確的生態管控要求;銜接管理部門的事權,結合各自的管轄范圍給予空間上的界定,充分銜接管理單位的職權范圍,強調空間布局體系落實的可操作性。其他要素布局應充分銜接“一張圖”的布局需求,包括生態環境保護與空間布局協調、重大產業布局協調、產城空間融合,統籌重大項目和基礎設施建設。

4 姜堰區“多規合一”案例分析

4.1構建協調可持續的城鄉空間格局

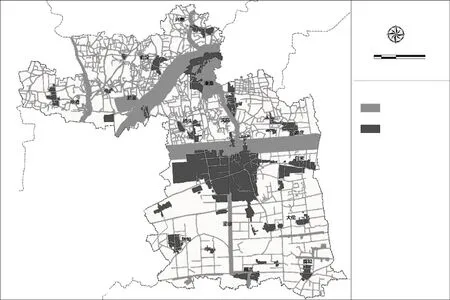

綜合考慮城鄉用地適宜性,結合城市可持續發展目標,自然地理條件、資源環境承載力、人口分布、城市空間結構現狀和經濟社會發展趨勢,劃定姜堰區的城鎮發展功能區、生態保護功能區和農業生產功能區(圖3)。

圖3 姜堰區城鄉空間總體分布格局

城鎮發展功能區包括城市建設用地管控區、城鎮建設用地管控區、區域性交通和產業發展區。城鎮發展功能區的主導用途為城、鎮、村或工礦建設發展空間,應統籌增量與存量用地,促進土地節約集約利用,并進一步明確中心城區和主要城鎮的空間增長邊界。在此基礎上,引導姜堰區城鎮發展功能區的集約利用和生態化建設,并逐步優化建成區內部的生態環境。

農業生產功能區包括永久基本農田保護區、一般農用地區和農村生活管控區,是開展土地整治和基本農田建設的主要區域,具有重要的資源和生態價值,其中永久基本農田保護區必須禁止各類建設開發,控制線型基礎設施和獨立建設項目用地,一般農用地區和農村生活管控區內需要控制各類開發建設。

生態保護功能區包括生態紅線區和生態控制區,將姜堰的重要河流水系保護區、森林公園保護區等劃定為生態保護功能區。生態功能保護區嚴禁破壞自然風貌與人文景觀,對確需建設的地區,提出相應的限定開發條件,使建設開發與自然景觀資源相協調,并保持一定的生態原生性。

4.2引導城鎮建設用地的集約發展

在制定空間布局“一張圖”的基礎上,重點協調城鎮建設用地與生態紅線、基本農田保護線之間的關系,引導姜堰區城鎮建設用地的集約發展。一方面調整生態紅線與城鎮建設現狀沖突的地塊,適當縮減城鎮建設用地周邊的生態紅線區;另一方面根據發展需求逐步壓縮耕地保有量,對2020年和2030年內的基本農田保護區空間布局進行適當調整,通過“多規合一”布局優化,為城鎮化發展爭取更多空間。同時,通過城鄉建設用地增減掛鉤的策略,保證中心城區和經濟開發區等重要空間的建設用地需求。

4.3強化生態底線控制和優化布局

強化生態底線控制和生態紅線優化布局,形成滿足生產、生活和生態空間基本需求,符合實際的生態紅線區域空間分布格局,確保具有重要生態功能的區域、重要生態系統以及主要物種得到有效保護,提高生態產品供給能力,為姜堰的生態保護與建設、自然資源有序開發和產業合理布局提供重要支撐。以維護并改善區域重要生態功能為重點,協調人與自然、環境保護與經濟發展的關系,按照優化國土空間布局、推動經濟綠色轉型、改善人居環境的基本要求,劃出對保障生態安全有重要意義的生態紅線區域,切實加強保護與監管,為提升生態文明建設水平,實現區域經濟社會的可持續發展奠定堅實的生態基礎。堅持保護優先、合理布局、控管結合等原則,劃定一級和二級生態紅線管控區(圖4)。

圖4 姜堰區生態紅線區分布

5 結論與政策建議

根據新常態背景下發展轉型,堅持協調、統籌、集約、高效的原則,以生態文明建設為導向推動“多規”空間的優化布局。引導市縣與周邊區域的空間協調發展,統籌市縣城鄉空間一體化發展,優化生態、生產和生活等功能空間布局,重構空間布局體系。

按照“一張藍圖”的總體要求,建立市縣空間開發與保護統一格局,合理確定城鎮建設、農業生產和生態保護三大功能空間。在“多規合一”規劃的具體實施和操作中,進一步明確生態保護、永久基本農田邊界和城鎮建設用地擴展邊界三條紅線,加強各個部門專項規劃與總體空間布局的銜接,加強多規信息平臺建設,重點形成規劃數據融合與互動平臺、規劃決策支持系統平臺和城市管理業務協同平臺,全面提升城市規劃管理水平,從而提升生態文明建設水平,實現可持續發展。

參考文獻

[1] 陳雯, 孫偉, 李平星. “多規合一”中生態管制作用與任務[J]. 環境保護, 2015, 43(3-4):20-22.

[2] 程永輝, 劉科偉, 趙丹, 等, “多規合一”下城市開發邊界劃定的若干問題探討[J]. 城市發展研究, 2015, 22(7):52-57.

[3] 李婷, 甄峰, 沈春竹. 基于頂層設計的“三規”發展目標指標體系協調策略[J]. 規劃師, 2015, 31(2):27-32.

[4] 邵超峰, 鞠美庭, 趙瓊, 等. 我國生態文明建設戰略思路探討[J]. 環境保護與循環經濟, 2009, 29(2):44-47.

[5] 沈遲. 我國“多規合一”的難點及出路分析[J]. 環境保護,2015, 43(3-4):16-19.

[6] 王唯山, 魏立軍. 廈門市“多規合一”實踐的探索與思考[J]. 規劃師, 2015, 31(2):46-51.

[7] 葉興平, 何常清, 陳燕飛. 低碳生態視角下的江蘇省生態空間規劃研究[J]. 城市規劃, 2013, 37(2):23-26.

[8] 袁磊, 湯怡. “多規合一”技術整合模式探討[J]. 中國國土資源經濟, 2015, (8):47-51.

[9] 席廣亮, 甄峰. 基于可持續發展目標的智慧城市空間組織和規劃思考[J]. 城市發展研究, 2014, 21(5):102-109.

[10] 席廣亮, 甄峰, 沈麗珍, 等. 南京市居民流動性評價及流空間特征研究[J]. 地理科學, 2013, 33(9):1051-1057.

[11] 席廣亮, 甄峰, 翟青, 等. 新型城鎮化引導下的西部地區縣域城鄉空間重構研究——以青海省都蘭縣為例[J]. 城市發展研究, 2012, 19(6):12-17.

[12] 謝劍鋒, 羅良干, 胡志國. 我國市縣推進“多規合一”的探索及反思[J]. 環境保護, 2015, 43(3-1):31-36.

Research on the Spatial Layout Optimization of “Multiple Plans” Based on the Perspective of Ecological Civilization: Taking an Example of Jiangyan District in Taizhou City

XI Guangliang1, XU Zhendong2*, GE Wencai3, ZHEN Feng1, XI Xiaodong1

(1. School of Architecture and Urban Planning, Nanjing University, Nanjing 210093; 2. Taizhou Jiangyan District Environmental Protection Bureau, Taizhou 225500; 3. Taizhou Jiangyan District Development and Reform Commission, Taizhou 225500)

Abstract:Combining with the national new urbanization and the ecological civilization construction strategy, this paper explored the spatial layout optimization system of “the multiple planning integration” from the angle of ecological civilization. Based on the analysis of the relationship between ecological civilization and “the multiple planning integration”, urban and rural spatial development status and existing problems of Jiangyan district, we pointed out the requirements of ecological civilization to spatial layout of “the multiple planning integration” from the perspective of coordination between development and protection, making balance between layout and function, as well as emphasizing the intensive land use and ecological development. Firstly, we analyzed spatial development conditions from the view of resource and environment carrying capacity, social and economic development evaluation, development trend, regional coordination and then brought the system of space control partition and layout elements, the spatial cohesion rules between “the multiple planning integration” and other plans. Taking Jiangyan district as example, we then tried to explore the specific strategies such as sustainable spatial pattern of urban and rural, intensive utilization of urban construction land, the control of “the Ecological Line”, etc.

Keywords:ecological civilization; multiple planning integration; spatial layout optimization; Jiangyan district

中圖分類號:X321;TU982.2

文章編號:1674-6252(2016)03-0030-05

文獻標識碼:A

DOI:10.16868/j.cnki.1674-6252.2016.03.030

基金項目:國家自然科學基金項目(41571146);國家科技支撐計劃重大項目(2015BAJ08B00-1)。

作者簡介:席廣亮(1985—),男,助理研究員,博士后,研究方向為城市與區域規劃、智慧城市規劃,E-mail:xigl022@163.com。