基于后發(fā)優(yōu)勢的牧業(yè)型縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究

——以青海果洛藏族自治州5縣為例

青海廣播電視大學(xué) 管恒善

?

基于后發(fā)優(yōu)勢的牧業(yè)型縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究

——以青海果洛藏族自治州5縣為例

青海廣播電視大學(xué) 管恒善

摘 要:近年,青海省各縣域通過市場調(diào)整,依靠調(diào)整促效益,在加快結(jié)構(gòu)調(diào)整中,依托特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,加速了縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。但牧業(yè)型縣域由于發(fā)展基礎(chǔ)薄弱、自然條件、生態(tài)地域等因素,整體上落后于其他類型的縣域發(fā)展,尤其是果洛州,2014年經(jīng)濟(jì)總量中有5個縣的生產(chǎn)總值在5億元以下。本文通過對牧業(yè)型縣域,尤其是果洛州縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行分析,提出了創(chuàng)新牧業(yè)型縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的對策。

關(guān)鍵詞:后發(fā)優(yōu)勢 整合資源 轉(zhuǎn)型發(fā)展 規(guī)模優(yōu)勢

1 青海省牧業(yè)型縣域的基本情況

1.1 牧業(yè)型縣域概念

牧業(yè)型縣域是指縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要依靠第一產(chǎn)業(yè),尤其是畜牧業(yè),在整個產(chǎn)業(yè)中以畜牧業(yè)為支撐,產(chǎn)業(yè)鏈條上以畜牧業(yè)為基礎(chǔ)向前向后延伸。無論是草原地位,還是畜牧數(shù)量、畜牧的相關(guān)產(chǎn)業(yè)在全縣的發(fā)展中都有舉足輕重的作用。

1.2 青海省牧業(yè)型縣域范圍

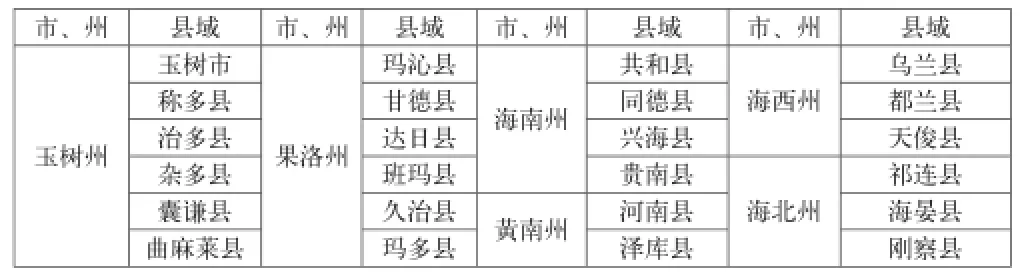

青海省牧業(yè)型縣域主要包括玉樹州6縣、果洛州6縣、海南州4縣、海西州3縣、海北州3縣、黃南州2縣,共計24個縣。青海省牧業(yè)型縣域具體范圍見表1。

表1 青海省省牧業(yè)型縣域分布

1.3 青海省牧業(yè)型縣域的發(fā)展?fàn)顩r——以青海果洛州5縣為例

青海省牧業(yè)型縣域除個別在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)達(dá)縣域經(jīng)濟(jì)輻射中收益而出現(xiàn)多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,整體結(jié)構(gòu)都較為單一,社會消費水平、城鎮(zhèn)化率、人均生產(chǎn)總值、農(nóng)牧民收入等都比較低。本文分析采用的是24個牧業(yè)型縣域數(shù)據(jù),以果洛州的甘德、達(dá)日、班瑪、久治、瑪多5個縣域為例,因為這5個縣域主要以畜牧業(yè)為主,生產(chǎn)經(jīng)營能力較差,信息、交通相對比較閉塞,產(chǎn)業(yè)輻射和產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散影響小,最能夠代表青海省牧業(yè)型縣域的發(fā)展?fàn)顩r。具體狀況見表2。

1.3.1 整體經(jīng)濟(jì)狀況

綜合所有的牧業(yè)縣域經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看,縣域生產(chǎn)總值在40億元以上的有1個,為共和縣;20億~40億元間的縣有3個;10億~20億元間的縣有7個;5億~10億元間的縣有8個,主要分布在玉樹州;5億元以下的縣(市)有5個,都在果洛州。

1.3.2 三產(chǎn)結(jié)構(gòu)分布

綜合其他牧業(yè)型縣域,較發(fā)達(dá)的牧業(yè)型縣域其二產(chǎn)、三產(chǎn)的占比較高,對生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)度較大;例如貴德縣,經(jīng)濟(jì)總量為29.98億元,其中三產(chǎn)的結(jié)構(gòu)為9∶71∶20,三產(chǎn)對縣域GDP的貢獻(xiàn)率分別為14.36%、19.41%、66.23%。不發(fā)達(dá)的牧業(yè)型縣域一產(chǎn)的占比及貢獻(xiàn)度都較大,經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要依靠一產(chǎn)的提升。如玉樹州的6個縣域,其一產(chǎn),特別是畜牧業(yè),在縣域GDP中的占比超過50%,果洛州除瑪沁縣外的5個縣域其三產(chǎn)的結(jié)構(gòu)為29.7∶29.0∶41.3。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上看,這5個縣域遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于全省、藏區(qū)的平均水平,按照“配第-克拉克定理”的說法:一個國家或地區(qū)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,第一產(chǎn)業(yè)比重會下降;第二產(chǎn)業(yè)比重會上升,跟著第三產(chǎn)業(yè)比重也隨之上升。三產(chǎn)結(jié)構(gòu)在一定程度上可以按照這種說法去判斷其結(jié)構(gòu)是否合理。因此,牧業(yè)型縣域的三產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理性遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全省、藏區(qū)的水平。

表2 青海省牧業(yè)型縣域的經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)機構(gòu)狀況

表3 青海省牧業(yè)縣域農(nóng)牧民收入情況

1.3.3 人均生產(chǎn)總值及農(nóng)牧民人均收入

人均生產(chǎn)總值方面,牧業(yè)型縣域的人均生產(chǎn)總值遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全省的3.97萬元和整個藏區(qū)的3.37萬元,24個牧業(yè)型縣域的人均生產(chǎn)總值只有全省的65%。果洛州的5個縣域,人均收入只有全省平均水平的26.9%,很大程度上影響了生活的改善和生產(chǎn)經(jīng)營的投入。

農(nóng)牧民人均收入方面:收入主要來源為畜牧產(chǎn)品的售賣、采挖蟲草收入、轉(zhuǎn)移性收入(牧業(yè)政策性收入)、打工收入以及要素收入等。24個縣中農(nóng)牧民的收入中政策性收入和采挖蟲草收入占到總收入的80%以上,果洛州各縣域的政策性收入和采挖蟲草收入占到總收入的90%以上,經(jīng)營性收入不到10%。

2 牧業(yè)型縣域發(fā)展的瓶頸分析

2.1 自然地理

除部分的縣域外,青海牧業(yè)型縣域多分布在海拔3500米以上,高寒缺氧,災(zāi)害頻發(fā),氣候比較干燥,降雨、降水量少,自然條件差,生產(chǎn)、生存環(huán)境惡劣,不適應(yīng)很多產(chǎn)業(yè)建設(shè)及發(fā)展的要求。

2.2 公共服務(wù)

基礎(chǔ)設(shè)施跟不上。雖經(jīng)過多年的投入,但是很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)還是遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)和交通干線,而且各鄉(xiāng)鎮(zhèn)偏遠(yuǎn)分散,交通不便。此外,各項醫(yī)療、教育、衛(wèi)生條件較差,投資的基礎(chǔ)實施遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上,造成了很多縣域很難獲取外部投資者的關(guān)注。

根據(jù)馬玉琴、馬斌毅《青海貧困地區(qū)基本公共服務(wù)均等化問題研究》中計算出的公共服務(wù)指數(shù):牧業(yè)型縣域的社會保障和就業(yè)、基礎(chǔ)教育、基礎(chǔ)設(shè)施等指數(shù)都比較低,按照研究結(jié)果的公共服務(wù)指數(shù)排序,排名均比較靠后。果洛州的5個縣,在醫(yī)療衛(wèi)生上,后10名中占到4個;在社會保障和就業(yè)上,后10名占到5個;基礎(chǔ)教育上,后10名中占到5個;基礎(chǔ)設(shè)施上,后10名中占到5個。說明牧業(yè)型縣域在區(qū)域公共服務(wù)上低于全省的水平,各項具體公共服務(wù)水平相對比較低,不易于產(chǎn)業(yè)的引進(jìn)、產(chǎn)業(yè)人員的技能提升,以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后續(xù)保障。

2.3 資源環(huán)境

由于青海大部分牧業(yè)型縣域其所處的自然條件惡劣,適于耕種的土地少,主要以草原畜牧為主要經(jīng)濟(jì)來源。此外,部分縣域雖然有礦藏,但是開發(fā)難度大,且多屬于貧礦,分布上分散,不利于規(guī)模開發(fā),基礎(chǔ)實施又跟不上,因此,資源開發(fā)上主要依賴于牧業(yè)。

2.4 市場環(huán)境

青海省牧業(yè)型縣域大多人口密度小,其中海西、玉樹、果洛三個州的每平方公里不足2人,人口分布在遼闊的幅員上。消費支出雖較高,主要在生存消費上,如醫(yī)藥,占據(jù)了消費支出的大部分;有效消費能力差,投資性、生產(chǎn)性支出比重較低。很難實現(xiàn)積累以及開展生產(chǎn)的更新和升級。收入方面,青海省牧業(yè)型縣域中牧業(yè)村生產(chǎn)方式落后,農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)效益低,農(nóng)牧民增收難問題一時難以扭轉(zhuǎn)。

2.5 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)輻射

青海24個牧業(yè)型縣域產(chǎn)業(yè)多數(shù)以畜牧業(yè)為主,其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一,產(chǎn)業(yè)化水平不高,產(chǎn)業(yè)鏈條短,產(chǎn)值低,品牌效益不突出,土地和草場仍然是大多數(shù)人賴以生存的主要資源。首先,在產(chǎn)業(yè)輻射方面,由于大部分牧業(yè)縣域處于多重邊緣地帶,難以承接發(fā)達(dá)地區(qū)(例如西寧市、格爾木市等)的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散效應(yīng);其次,由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不同,產(chǎn)業(yè)區(qū)域的擴(kuò)散比較困難;最后,由于信息閉塞,經(jīng)濟(jì)輻射和產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散優(yōu)勢差,要素聚集能力弱,無法將特色資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為市場競爭力。

2.6 社會文化

由于受到宗教文化以及傳統(tǒng)文化的影響,很多縣域內(nèi)的牧民,崇尚自然發(fā)展,其拼搏創(chuàng)業(yè)、參與競爭、敢冒風(fēng)險的意識和理念不強。

3 基于后發(fā)優(yōu)勢的使用思考

3.1 后發(fā)優(yōu)勢理論及主要分析

相關(guān)學(xué)者結(jié)合國家、地區(qū)實際,提出了“后發(fā)優(yōu)勢驅(qū)動假說”,指出后發(fā)國家、地區(qū)通過引進(jìn)、模仿、學(xué)習(xí)(技術(shù)、制度等),可獲得后發(fā)優(yōu)勢。優(yōu)勢來源為:一是后進(jìn)入者在成本和代價要比先進(jìn)入者小很多,后進(jìn)入者進(jìn)入時所處的技術(shù)和設(shè)備較先進(jìn)入者先進(jìn)。二是后進(jìn)入者在先進(jìn)入者鋪好市場的基礎(chǔ)上更容易獲得市場優(yōu)勢。三是后進(jìn)入者可以在先進(jìn)入者的基礎(chǔ)上進(jìn)行發(fā)展預(yù)測。

3.2 后發(fā)優(yōu)勢在牧業(yè)型縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的使用

3.2.1 技術(shù)性后發(fā)優(yōu)勢

在東部沿海地區(qū)、青海發(fā)達(dá)區(qū)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展已形成的先進(jìn)技術(shù)、開發(fā)技術(shù)、生產(chǎn)流程等成果基礎(chǔ)上,采用技術(shù)模仿創(chuàng)新,形成復(fù)制效應(yīng)。從而縮短研發(fā)、開拓市場等方面的花費成本和時間,在更高點上推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,趕超先進(jìn)入者。

3.2.2 制度性后發(fā)優(yōu)勢

牧業(yè)型縣域可以通過向東部、青海發(fā)達(dá)地區(qū)學(xué)習(xí),樹立現(xiàn)代市場意識,擴(kuò)大市場領(lǐng)域,建立、完善市場體系和機制,從而縮小與先進(jìn)入者在制度和機制方面的發(fā)展差距;通過政府干預(yù)作用,實行區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策傾斜,獲得制度性后發(fā)利益。

4 基于后發(fā)優(yōu)勢的牧業(yè)型縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究

針對目前青海牧業(yè)型縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸以及對后發(fā)優(yōu)勢的利用,探索青海省牧業(yè)型縣域發(fā)展的出路,基本結(jié)構(gòu)以“一網(wǎng)一路”為基礎(chǔ),展開在產(chǎn)業(yè)、人力資源、制度、資源整合等方面的改革和升級。

4.1 互聯(lián)網(wǎng)+牧業(yè)型縣域

為著力解決牧業(yè)型縣域在信息、基礎(chǔ)平臺上的劣勢,通過后發(fā)優(yōu)勢的技術(shù)性后發(fā)優(yōu)勢,采用先進(jìn)的技術(shù)信息網(wǎng)絡(luò)和平臺,構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+牧業(yè)型縣域”的方式。一是構(gòu)建電子商務(wù)平臺,為了支持牧業(yè)型縣域的消費和電商建設(shè),著力構(gòu)建以“物理網(wǎng)”為支柱,以網(wǎng)上購物、網(wǎng)上電商為支點,以移動終端為延伸的“互聯(lián)網(wǎng)+縣域”電子商務(wù)服務(wù)新模式。二是構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)”平臺,大力拓展核心商戶,并利用核心企業(yè)的帶動作用,深入其供應(yīng)鏈拓展下游渠道商戶和終端商戶。三是“互聯(lián)網(wǎng)+”金融平臺。為延伸服務(wù)觸角,擴(kuò)大縣域電子商務(wù)的輻射范圍,建設(shè)移動金融網(wǎng)絡(luò),加快移動支付在農(nóng)牧區(qū)的應(yīng)用。

4.2 “一路”建設(shè)

牧業(yè)型縣域的制約因素之一就是交通,交通是牧業(yè)型縣域發(fā)展的重中之重。因此,通過過境省道快速化水平以及相關(guān)物流節(jié)點、重要線路的延伸納入到整體物流網(wǎng)體系中,從而推動牧區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè),著力提升交通運輸管理能力和服務(wù)水平。

4.3 產(chǎn)業(yè)支撐發(fā)展戰(zhàn)略思考

4.3.1 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

一是建設(shè)重點產(chǎn)業(yè),依托牧業(yè)資源,加強整合,建設(shè)出有特色、有基礎(chǔ)的重點產(chǎn)業(yè)。例如果洛州正在建設(shè)有機牦牛藏羊肉產(chǎn)業(yè)。依托甘德牦牛、久治牦牛、瑪多藏羊等品種資源,建立覆蓋全州的肉牛羊養(yǎng)殖基地。二是發(fā)展多種產(chǎn)業(yè),在不影響生態(tài)的前提下,發(fā)展各類特色產(chǎn)業(yè),如大力發(fā)展高原有機牦牛、綿羊育肥等特色種養(yǎng)業(yè),著力打造乳制品、服飾、民族工藝品;發(fā)展生態(tài)旅游,帶動商業(yè)、餐飲、交通運輸?shù)葌鹘y(tǒng)行業(yè),促進(jìn)服務(wù)業(yè)向高層次、高水平、寬領(lǐng)域發(fā)展。三是積極引導(dǎo)農(nóng)牧民向第二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,擴(kuò)大農(nóng)牧民就業(yè)和增收領(lǐng)域。四是走規(guī)模化、品牌化的道路,集中人力、財力和資源優(yōu)勢,把“特色”做大、做強,使“特色”上規(guī)模、上檔次,把“特色”做成縣域經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。

4.3.2 拓展產(chǎn)業(yè)鏈

實現(xiàn)重點產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸;發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈的輻射帶動作用。如通過覆蓋全州的肉牛羊養(yǎng)殖基地,從源頭建立有機畜產(chǎn)品加工、銷售產(chǎn)業(yè)鏈條,延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。通過旅游產(chǎn)業(yè)吃、住、行、游、購、娛等六大要素培育成六大產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián),拓展生態(tài)旅游的各產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)收。

4.4 資源整合,實現(xiàn)規(guī)模發(fā)展

實現(xiàn)資源整合和協(xié)同作戰(zhàn),有效利用項目資金以及牧戶的合作社、合作銀行等金融互幫體系,充分整合好人、財、物等各類資源,實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營,為產(chǎn)業(yè)構(gòu)建提供資源保障。如在原有蔬菜種植基地的基礎(chǔ)上,通過資源整合,擴(kuò)大蔬菜基地規(guī)模,建設(shè)城鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化蔬菜市場,建立生產(chǎn)與市場連接機制,切實提高自產(chǎn)自足能力。

4.5 人力資源儲備和支持

一是創(chuàng)新思路,發(fā)揮優(yōu)勢。充分利用草原牧民團(tuán)結(jié)協(xié)作、在惡劣環(huán)境下生存能力強的優(yōu)勢,創(chuàng)新思路,做好優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新人才的引用、引領(lǐng)工作。二是發(fā)揮人力資源支撐作用,根據(jù)縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展特點,因地制宜地培養(yǎng)具有強大帶動作用的經(jīng)營人才、科技人才隊伍。

5 結(jié)語

青海省牧業(yè)型縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中,要充分利用好“后發(fā)優(yōu)勢”的平臺,要摒棄傳統(tǒng)的觀念,要能夠“借力發(fā)力”,依靠一系列的“組合拳”,挖掘優(yōu)勢和特色資源,實現(xiàn)縣域的跨越式發(fā)展。

參考文獻(xiàn)

[1] 凌耀初.中國縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析[M].上海:上海經(jīng)濟(jì)研究,2003.

[2] 徐小佶,韋信寬.縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式[M].北京:社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2010.

[3] 馬玉琴,馬斌毅.青海省基本公共服務(wù)均等化研究[J].天水行政學(xué)院學(xué)報,2013(14).

[4] 劉娟.貧困縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展與可持續(xù)競爭力提升研究[D].中共中央黨校,2008.

[5] 石培新.我國縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的理論分析與實證調(diào)查[J].經(jīng)濟(jì)與管理研究,2007(05).

中圖分類號:F127

文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

文章編號:2096-0298(2016)06(a)-120-03

作者簡介:管恒善(1983-),男,江蘇連云港人,碩士研究生,主要從事區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、遠(yuǎn)程教育方面的研究。