淺談“紫筍壺”的文化韻味

吳偉華

摘 要 紫砂花器造型多變、富于趣味,多取材于自然界的動物、植物或是生活中的物象,因此常常能以自然形態的美為大眾所接受,這類紫砂作品也最能體現制壺藝人的制作功力及創作技巧,本文以花貨作品“紫筍壺”為例,從造型美、人文美、陶刻美三個方面簡要談談紫砂花貨的創作。

關鍵詞 紫筍壺;造型;自然美;陶刻

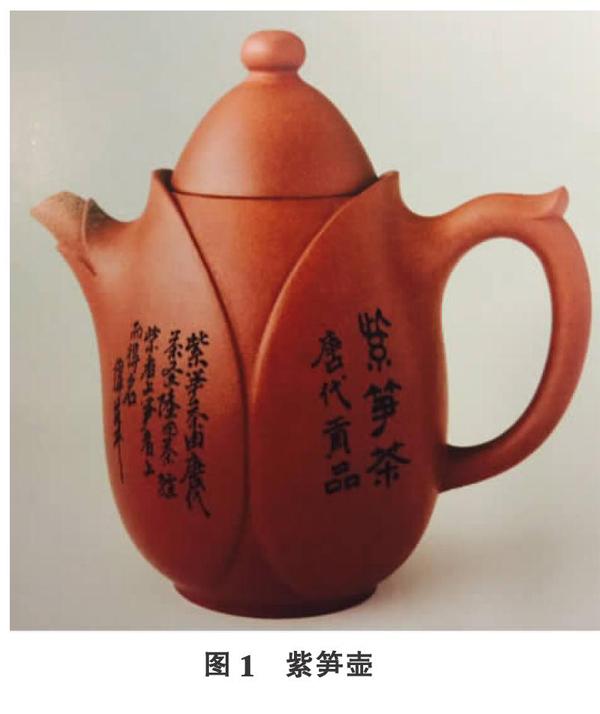

紫砂陶素以品種多樣、造型豐富著稱,其中紫砂壺又以優異的外觀和實用性在紫砂陶苑中獨樹一幟,蜚聲海內外。花器作為紫砂壺家族中出現較早的一類,相傳出現在明代中葉,首件作品據考證為供春制“樹癭壺”。這與明代出現的文人與制壺藝人合作的新氣象不無關系,并在其后數百年的發展中形成了全部仿真和部分仿真的創作風格,即將動物、植物或者生活中的具體物象經過藝術提練設計成作品,或有選擇地在壺體的適當部位采用雕、鏤、捏、貼等裝飾方法,將具象之美轉化為意念之趣雕琢在壺體上,使其形象或飄逸灑脫、或典雅質樸、或趣味別致,充分呈現出精、氣、神。紫砂作品“紫筍壺”(見圖1)秉承傳統花器意趣盎然的特點,生動形象地將筍這一物象融入了壺藝創作中來,構思巧妙、別具一格。

1 造型美

紫砂壺的造型藝術語言獨特,可以通過泥料的色澤搭配和制作技巧得到充分發揮,同時再加入恰到好處的裝飾點綴,能令賞玩者獲得由直觀感受到心靈體驗的感官享受,從靜態的壺型中感受動態的空間韻律。“紫筍壺”壺體修長,采用優質紫砂泥料制成,色澤光鮮明麗,壺身仿照筍的外觀制成,由筍殼包裹,兩端略小,壺腹微微鼓起,近橢圓形,如同自然界剛剛破土而出的筍,富于生命的意趣,亭亭玉立,令人愛不釋手;壺蓋似冬帽,為半球型,上置一珠鈕,小巧玲瓏;直流胥出自然,為壺身的縮小版,微微上翹,仿佛嫩芽從大地中抽出,嬌俏可人;大耳飛把,橫跨壺身上下端,提拿方便。從整體看“紫筍壺”,從壺身到壺嘴、壺把裝飾點到即止,恰到好處,不拖沓、不繁雜,緊扣“筍”這一主題,并將紫砂花器塑型的技巧展現得淋漓盡致,不失為一把花器佳作。

2 人文美

筍,即竹子的幼芽,陶都宜興自然資源豐富,素有“竹的海洋”之稱,而竹文化又自然而然地滲透到了紫砂壺藝的創作中,豐富了紫砂壺創作的品位與內涵。作品“紫筍壺”以之為主題展開創作,在裝飾和造型上都獨具特色,這既是對傳統文化的致敬,也是對傳統壺藝題材的一種突破。從人文層面來看,在中華傳統文化中,竹具有廣泛的象征意義,空心代表虛懷若谷的品格;四季常青象征著頑強的生命力、青春永駐;其枝彎而不折是柔中有剛的做人原則;生而有節、竹節必露則是高風亮節的象征。竹的挺拔灑脫、正直清高、清秀俊逸正是自古以來中國文人對人格的追求。而更深層次挖掘“筍”這一物象,還可以發現其出人頭地、節節攀升、步步登高的寓意。因此,“紫筍壺”以竹文化為題材展開創作,旨在詮釋竹文化的內涵魅力,同時更以竹這一中國美德的物質載體,傳達更深層的人文情懷,與社會精神文明建設這一主旋律巧妙呼應,提升整把壺的精神境界。

3 陶刻美

紫砂陶刻是紫砂作品最主要的裝飾技法之一,它是書法與雕刻藝術在陶藝創作中所衍生出來的工藝裝飾手法,其綜合性的視覺美極大地提升了紫砂藝術的趣味性、裝飾性和審美性,并在漫長的發展歷程中,逐漸形成了獨特的紫砂陶刻語言。但萬變不離其宗,陶刻始終依附于紫砂陶,所以無論是筆法或者內容等都必須服務于創作主體。“紫筍壺”作為典型的花器,在追求自然和諧之美的同時,加入了陶刻點綴,以介紹紫筍茶為明線,“茶禪一味”為暗線,使整件作品更耐人尋味,進一步提高了作品的人文價值。壺體一側書“紫筍茶,唐代貢品”,用刀嚴謹恭順,筆力雄勁;另一側書“紫筍茶由唐代茶圣陸羽茶經紫者上筍者上而得名”并落款,筆法則相對飄逸灑脫,呈現出了截然不同的刀法風格,兩者相輔相成、相得益彰,更顯陶刻魅力。

4 結 語

每一位藝術家都是世間萬物的記錄者,他們觀察萬事萬物的演變,進而以藝術作品的形式將之記載下來、流傳于世,“紫筍壺”正是對于自然和人文的一次美妙演繹,展現出了蒸蒸日上的蓬勃生機與令人反復尋味的人文氣韻。但是一個合格的藝術家不能僅僅滿足成為一個記載者,更應努力成為一個創造者,引領時代的潮流,紫砂藝人當以此為目標不斷努力,繼續為紫砂事業添磚加瓦。

參 考 文 獻

[1]李硯祖.藝術設計概論[M].武漢:湖北美術出版社.2002.

[2]劉笑玲.竹崇故事的文化解讀[J].民族學院學報(哲學社會科學版).2009(2).