封閉公司控股股東對小股東信義義務的重新審視

周淳++肖宇

〔摘要〕封閉公司股東退出受限的特征加劇小股東的弱勢地位,也產生規制控股股東行為的必要。控股股東的意志通過股東會機制成為公司的意志,從而對小股東利益產生事實上的支配力,因而有觀點認為控股股東應對小股東,如合伙人對其他合伙人一般負有信義義務。本文通過檢視封閉公司治理的本質特征、美國相應審判實踐與信義義務理論,剖析不同情形下控股股東行為的審查標準,主張控股股東在行使管理權力時對公司負有信義義務,對小股東負有善意與公平交易義務,但在任何情形下,都不應認定控股股東與小股東之間應實現結果的實質平等。控股股東對小股東負有信義義務的主張,忽略公司法中股東權利的實質和公司的實體地位,反而可能有損公司制度的大廈、挫傷投資者的積極性。

〔關鍵詞〕封閉公司;控股股東;小股東;信義義務;合同空白填補機制

〔中圖分類號〕DF41191〔文獻標識碼〕A〔文章編號〕1000-4769(2016)01-0097-07

①Committee on Corporate Laws, ABA Section of Business Law, Managing Closely Held Corporations: A Guide Book, 58 Boston Law Review 1077 (2003)

〔作者簡介〕周淳,浙江大學光華法學院講師,博士,浙江杭州310000;

肖宇,華東政法大學國際金融法律學院副教授,博士,上海201620。

商業組織的演化是一個連續的漸進發展過程,主要特征為財產所有與控制分離程度不斷增加,合伙與公眾公司正處在光譜的兩端,封閉公司兼具二者特征,為其中的過渡形式。封閉公司的主要特點有:(1)股東數量有限;(2)股東實質參與公司的管理與運營;(3)沒有交易公司股票的市場;(4)股份自由轉讓受到約束。①前二者導致公司組織性不足,公司作為社團的獨立意志與股東意志很難區分,公司規模太小而無法撐起公司程式,控股股東可能利用或僭越公司決策機制,自己或由其代理人追逐自身利益。沒有交易公司股票的市場與股份自由轉讓受到約束則導致股東兌現其投資價值需要負擔較高的交易成本。退出權本身便是對合營者和管理者的一種有效監督手段,根據團隊生產理論,資源一旦投入企業,就失去了管理者行使權力的市場限制,退出難題自然加劇了在公司經營管理中處于弱勢的股東的易受損害性。由是產生了封閉公司治理的一個經典問題,即如何防止占有優勢地位的股東利用該地位壓迫和剝削其他弱勢股東。

在現代公司法框架下,股東不得以股東身份直接管理公司,其權力或者通過股東會行使,或者通過股東自身兼任或控制董事直接行使經營管理權。控股股東是指通過出資額或所持股份所享有的表決權足以控制、或可對股東(大)會決議產生重大影響的股東。控股股東并不一定實際持有公司多數股份,特別是在公眾公司中,持有股份比例不足30%也可能實際控制公司行為。美國判例法中,公司控股股東并不局限于一人,多人聯合足以實際控制公司行為的,該群體也被稱為控股股東;控股股東也不固定為某人或某群體,法院將依據某一特定公司行為的控制權行使具體認定。為簡化討論,這里不討論控制權是通過雙層股權和金字塔等結構性安排杠桿化之后才獲得控制權的情形,事實上這一情形也多出現于公開公司中。公司股東之間控制權的差異分配,并不自動產生法院介入的必要性。但在封閉公司的語境中,如果一方獲得控制權,那么小股東面臨退出限制、談判和經濟實力的不平等,有可能受到毫無約束的侵害。〔1〕封閉公司的特征作用于股東結構,產生了特殊治理需求,即從關注分離的股東與管理層之間的關系變為關注身兼管理層身份的股東之間的關系。

可能的解決方式是事前締約,然而合同的不完備性導致尋租行為難以控制,各方仍可能拒絕投入專用性資產。各企業成員之間定然存在利益沖突;在人的自利性和有限理性假設下,由于信息的不完備性與環境的不確定性,契約必然不完備:治理問題由此產生。〔2〕封閉公司的治理目標在于,既要約束控股股東不當行為,又要防止過度干預影響公司正常商業決策而減損效率;既要保護小股東,又要防止過度保護致使小股東實際掌握大于其份額的權力。在封閉公司中,由于組織性不足,公司法所提供的對抗控股股東機制并不能發揮作用,需要對股東行為事后審查的實體標準起到合同的空白填補(gap filling)作用。

信義義務是合同不完備時空白填補機制的一種。1975年麻省Donahue v. Rodd Electrotype案即采取信義義務進路,認為封閉公司股東之間應負合伙人之間的信義義務,當控股股東獲得以一定價格向公司出售股份的要約時,也應給予小股東相同價格的平等出售機會。Donahue v. Rodd Electrotype, 328 N.E.2d 505 (Mass, 1975)該案在美國影響重大,至今已被聯邦和各州法院引用近兩千次;我國學者也較多引用該案例以總結美國法,甚至認為應借鑒該規則,確立封閉公司股東之間互負信義義務,迫使控股股東公平對待小股東。這一觀點可見于重要學術期刊發表的論文中,如耿利航《有限責任公司股東困境和司法解散制度》,《政法論壇》,2010年第5期;劉凱《控股股東的信義義務及違信責任》,《政法論壇》,2009年第2期;王若冰《論控股股東誠信義務的規范功能》,《社會科學研究》,2012年第5期,等。這一觀點在審判實踐中也有所適用。控股股東在公司運營良好、資金充裕且未作任何財務審計、未作凈資產評估情形下徑行通過增資的股東會決議增加控股股東持股比例、稀釋小股東持股比例的行為構成《公司法》(2005)第20條規定的濫用股東權行為,審判庭在案例評析中使用股東信義義務作為裁判理據。參見“董力訴上海致達建設發展有限公司等濫用股東權侵權賠償糾紛案”,(2008)滬二中民三(商)字第238號。然而若以信義義務界定股東間義務,意味著控股股東在利益沖突時應當優先考慮小股東的利益,實現股東之間具體情形中的機會平等甚至實質公平。法院采用這一標準審查控股股東行為,極易分寸失當、陷入對公司正當商業決策的過度審查,阻礙公司正當商業目的實現例如,公司為獲得特定行業營業資格必須增資,小股東拒絕在按股東持股比例增資時引入其他股東的關聯人,并拒絕按股東會決議如期繳納增資資本,主張其他股東無力繳納的增資部分應由其繳納;控股股東通過股東會決議以吸收合并的方式引入新股東完成增資,法院認為該決議侵犯了小股東的優先認繳權而無效。參見“聶梅英訴天津信息港電子商務有限公司等公司決議侵害股東權案”,(2006)津高民二終字第0076號。,也有悖于資本民主等公司基本原則,忽略公司的實體地位,進而“危及公司制度大廈、打擊投資者積極性”。〔3〕而事實上,“封閉公司股東之間應負合伙人信義義務”這一命題不僅已在實踐中被推翻〔4〕,且存在理論上的根本缺陷。我們認為,封閉公司控股股東對小股東負有善意與公平交易義務,在行使公司權力時對公司負有信義義務。

一、封閉公司股東互負信義義務的邏輯謬誤

法官在Donahue案論證中采用類比推理方法,認為封閉公司與合伙特征類似,應適用近似規則。誠然,封閉公司與合伙均具人合性,封閉公司成立基礎通常為股東間的信任與依賴,股東投入實物、貨幣資本和技術、勞動、經驗等人力資本,并期待親自參與公司管理與決策;同時排斥陌生人加入。從股東結構上講,封閉公司確實更接近合伙,有學者稱封閉公司即為注冊為公司的合伙。〔5〕但封閉公司與合伙誠然形態相像,但本質卻完全不同,法官的類比推理具有根本瑕疵。

①United States Uniform Partnership Act (1997) Section 601.

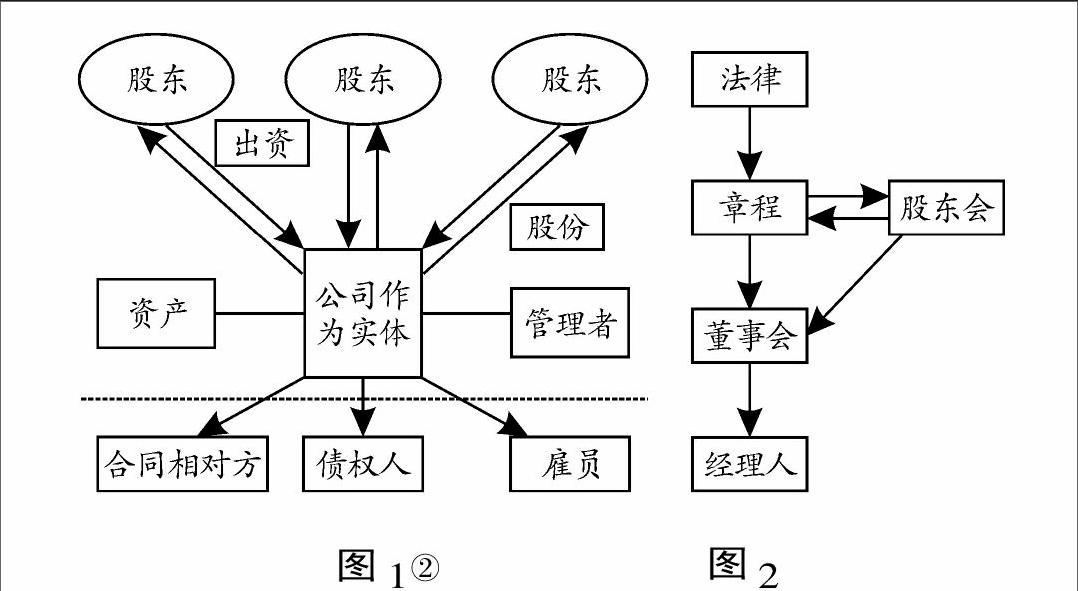

②圖1、圖2受鄧峰《普通公司法》一書中有關圖表的啟發。參見鄧峰《普通公司法》,北京:中國人民大學出版社,2009年,126,147頁。

③Wilkes v. Springside, 353 N.E.2d 657 (Mass. 1976).

首先,股東與股東之間并非代理關系,并不具備合伙人互生信義義務的基礎。普通合伙人之間應負信義義務,蓋因每個合伙人都是合伙與其他合伙人的代理人。但控股股東對小股東利益的支配與影響,是通過公司意思形成機制實現的。其次,合伙轉變為公司,不僅是披上了有限責任的外衣,獲取了法人資格,且要接受公司法對公司治理機制的架構。如圖1所示,股東不得直接參與公司管理,公司獨立于股東對公司事務進行安排,不再通過股東合意,而是如圖2所示通過股東會決議、董事會決議的形式,上升為公司這一獨立實體的意志。認為股東之間在一般情形下負有信義義務,無視了公司這一獨立人格的存在。最后,公司得以脫離于組成公司的人而長久存續,是為公司作為獨立實體的特征之一,與合伙判然有別。資產分割的后果是企業資產與管理者或投資者的個人財產相分離,投資者不得任意贖回或強迫清算企業。若封閉公司真的類同合伙,那么Donahue案中原告,即公司股東的遺孀,根本無權繼承股份,因按照美國合伙法規定,合伙人死亡即為退伙。①

更重要的是,控股股東對小股東與公司負有信義義務的觀點,將產生一個必然的邏輯問題:信義規則要求信義義務人以實現受益人利益為目標行事,小股東利益與公司利益卻并不必然一致。基于持股比例的不同,小股東利益與公司利益一致的可能性甚而要小于控股股東利益與公司利益一致的可能性。那么,當小股東利益與公司利益相沖突時,控股股東利益應何所從?有兩種可能的進路解釋法院的觀點:其一,公司利益等于股東財產的加總,不損害小股東財產即不損害公司利益。換言之,不承認公司作為獨立實體,有其獨立利益。此為18世紀晚期公司加總理論(aggregate theory)的重現,但該理論已被公司法實踐與理論的發展推翻。其二,小股東利益優先于公司利益,即任何促進公司利益的目的均不能通過減損小股東利益的方式實現,這也顯然與公司法作為效率促進法而非弱者保護法的立法宗旨相違背。因而,無論哪種解釋,都無法使法院的裁決周延。Donahue案的裁決,具有根本的邏輯謬誤。

所以,麻省在第二年即修正了Donahue案的規則,并闡明對普遍使用Donahue案規則的擔憂,稱其可能對控股股東的正當行為產生不合理限制,從而影響其經營公司的效率,并影響所有利益參與者的最佳利益。③

二、美國封閉公司中控股股東行為標準之實踐總結

借鑒吸收外國先進經驗的前提是其至少在母國是行之有效、能夠解決實踐問題的方法。筆者考察了美國各州法院對封閉公司控股股東各類行為的事后審查,包括通過董事會決議實施的利益沖突交易,不公平地分配利潤,拒絕或解除小股東在公司中擔任職務,選擇性地對公司股份進行回購,或者以低價購買或回購小股東股份,以及通過實質變動擠出小股東等行為;也包括行使股東個人權利的行為,如出售控制權并獲得溢價,行使股東投票權選舉或罷免董事、決定公司基本事項等。筆者發現,控股股東在行使公司權力時,其信義義務以公司為指向對象;在多數情形中法院并不追求小股東與控股股東獲得平等對待,控股股東影響小股東利益行為的實際審查標準為侵權標準,而非信義義務標準。

(一)特拉華州:寬泛的利益沖突概念

在特拉華州公司法中,控股股東處于交易另一方的交易被稱為自我交易,審查標準是完全公平原則,要求公平交易與公平價格。控股股東應如實披露與交易有關的全部關鍵信息,若交易由獨立、充分知悉信息且無利益關系的董事或者股東多數表決通過,則原告股東須證明交易的程序或價格不是內在公平的。值得一提的是特拉華州的董事獨立性標準,意識到董事往往很難獨立于控股股東行事,特拉華州要求董事進行獨立判斷,即獨立開展調查、聽取獨立專業人士意見,若對控股股東言聽計從,也構成不公平交易。自我交易不限于與公司簽訂協議的行為,既包括控股股東對小股東的股份要約收購再與公司簡式合并(short-term merger)以擠出小股東,也包括通過董事會任命自己為公司總裁、確定較低的股息支付政策、但利用實際利潤與實際分配之間的差價獲得高于市場價格的總裁薪酬。法院可以發布禁令、撤銷未通過公平性審查的交易、命令控股股東將超出合理范圍的薪酬歸還公司或要求控股股東賠償小股東遭受的損失。

(二)馬薩諸塞州:目的與手段的雙重考察

麻省法院建構了對控股股東行為標準的“兩步審查法”,控股股東應證明其行為具有合法商業目的,若法院認可其目的,則小股東應證明該目的可通過對小股東利益損害更小的方式達致。合伙與封閉公司的類比則被限定在股東設立企業時有明確意思表示的情形,參見Leslie v. Boston Software Collaborative, Inc. et al., 14 Mass. L. Rep. 379 (Mass. 2002)。法官對控股股東行為目的的合法性以是否符合公司利益為標尺進行實質審查;手段也應合理、成比例,但無須以不損害小股東利益為前提。不過兩步審查面臨的難題是,公司利益須經公司確認,控股股東控制公司意思形成機制時,很難區分控股股東利益與公司利益。是以,麻省又時而糅合小股東的合理期待為標準來偷換對公司利益的考察。

(三)紐約州:小股東合理期待標準

“不挫敗小股東合理期待”標準提供了看待控股股東行為的另一個視角。紐約州認為,對小股東的壓制行為繁雜多樣殊難界定,唯有通過小股東合理期待進行反向定義。小股東合理期待包括股東在決定對公司投入資本時持有的、其他股東也周知的、對股東投資決策起關鍵因素的合理期望,和在投資后所有股東訂約過程中建立的默契與共識,具體包涵對投資回報方式與參與治理方式的期待。此時法官考量的不再是公司利益或公平對價,而是公司與股東之間、股東與股東之間就回報與參與形成的承諾和慣例。

以上進路之間的差異無疑是顯著的。特拉華州不愿代替公司進行利益考量,僅要求公司構造獨立于控股股東的有權決策人進行利益確認,以區分控股股東利益與公司利益Singer v. Mangavox 380 A. 2d. 969 (Del. 1977); Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701 (Del. 1983);麻省法院則仍堅守對控股股東行為是否符合公司利益的實體判斷,例如,在公司中控股股東和小股東已經形成僵局的情形下,法官認為三角并購使小股東現金出局符合公司利益。Horizon House-Microwave v. Bazzy, 486 N.E.2d 70 (Mass. 1985)。不過,其中對對價平等的要求,說明麻省仍未完全放棄控股股東與小股東平等對待的要求。紐約州更為利落,當小股東的合理期待因控股股東行為落空時,法院強制公司以公平價格收買小股東的股份,或判決解散公司。三種進路共同點在于,均實質否定了控股股東對小股東一般的信義義務——控股股東沒有必要與義務以實現和促進小股東利益作為目的,除非在其行使公司管理權力以公司利益最大化為目標,則促進公司利益時也實現了與小股東共贏。

三、信義義務進路的理論反思

(一)信義義務與股東間關系無法相容

“控股股東對小股東負有一般的信義義務”只是美好的修辭,其義務的實質內容并不同于信義義務。根源于衡平法的信義關系,本質特征是受托人取得對他人財產或事務開放性的控制權,要素是受托人應“無私”地為受益人最大利益行事。受托人不得將自身利益置于與受益人利益相沖突的境地,若確實發生沖突,也須以受益人的利益為先。未經受益人事先充分知悉的同意,任何可能與受益人利益沖突的交易都被視為可撤銷的。信義義務是私法中利他程度最高的義務,因其要求受托人“克己利人”、甚而“因人廢己”。

反觀公司股東,股東投入資產組建公司以追求自身投資回報最大化為目的,控股股東利益與小股東利益常處于對立之中,如同分蛋糕,一方多分則另一方少分,任何股東并無理由期待其他股東會為其利益服務。股東選出的董事方為信義義務人,控股股東雖具有控制公司的權力,但其權力來源與董事判然有別:前者直接來源于財產權,源于支付更多對價方能獲得的重大股份份額;后者源于股東的選舉,其地位近似于公司的代理人或受托人。股東僅以股東身份行事時,并無優先考慮公司或其他股東利益的法律義務,以私益最大化為目的即可。當控股股東擔任或控制公司董事和高管人員行使公司權力時,其具有董事和高管人員身份,應以公司利益最大化為目的,當然對公司負有信義義務以股東身份和以董事身份做出決策是完全不同的,但應適用實質而非形式標準區分股東究竟以何身份行事,當控股股東告知董事應如何行事,它就接過了董事的信義義務。參見Zahn v. Transamerica Corp, 162 F.2d 36 (3rd Cir , 1946)。,包括不得掠奪公司機會、不得使用公司財產獲取私利、不得未經有權決策人同意而從事利益沖突交易。

以美國數州法院對控股股東義務的經典論述為例,“在所有控制起關鍵作用的交易中,控股股東都負有對小股東善意和內在公平的義務。”Jones v. H. F. Ahmanson & Co, 1 Cal.3d 93 (Cal, 1969) p. 112“公司董事可以善意決定什么對公司是最有利的,但須善意地與小股東相一致。”Comolli v. Comolli, 246 S.E.2d.278 (Ga, 1978)其核心均為善意和公平,不得施加損害于小股東、利益應按比例地惠及所有股東。

對小股東善意和公平交易(good faith and fair dealing)的義務糅合私法中不損害他人義務與不背棄允諾義務,但并非“克己利人”的信義義務。善意源于羅馬法,即bona fides〔6〕,美國《合同法》第二次重述中,善意被定義為合同各方當事人“忠實于商定的共同目的,滿足他方當事人的正當期待,它排除各種類型的違反共同體的正直、公平、合理標準的惡意行為”。昂格爾對善意與信義義務關系的描述或許是最準確的,“善意標準要求人們應在每一種具體情況中找到兩個相互對立原則的中間地帶。一個原則主張一個人在行使自己的權利時可以無視其他人的利益,而相反的原則是一個人必須正確對待他人的利益,仿佛就是自己的利益。”〔7〕簡言之,善意是不故意損害義務與信義義務的中值。在封閉公司的情境中,善意義務意味著股東之間應該公平、誠實并公開地行事,股東應當忠實于共同建立公司的目的,不排除他方的合理期待。相較信義義務,善意標準是更為合理的,如果控股股東最終是為他人做嫁衣裳,為何要獲取控制權?又為何要容忍小股東的存在?

(二)控制權具有正當性

對小股東保護的重視與對控制權的警惕,是幾不可分的硬幣兩面,這里隱含著一個潛在認定,即控制權在多數情形下是惡的。也因此,信義義務說方獲得了市場,因其要求控制權所有人“自縛手腳”、“克己利人”。如是將產生一個無法自圓其說的悖論,既如此,為何還會有小股東在法律尚不完善之時自甘與虎同籠?我們可以從歷史、文化、社會經濟等因素分析一個社會特定所有權結構的形成,但最直觀的解釋是,控制權的存在有其正當性。

綜觀企業發展史,許多大型公司均從封閉公司發展而來,創業家和企業家借助控制權貫徹和實施其創新意識和商業理念,個人魅力、團隊精神和創新力成為企業的靈魂。從福特、Facebook、Google、阿里巴巴的案例即可看出,公司法當允許控股股東“獨斷專行”以創造價值,只要其產生的代理成本不超過合理限度,從而使小股東畏懼投資而極大提高社會的資本成本。即便不是出眾企業家,因為持有大額股份,控制股東更可能有動力去有效監督和管理公司,而且因為和公司聯系更緊密、信息成本更低,也可能更早地發現問題,形成小股東得以分享的“控制權共享收益”〔8〕,也因此美國法院對控制權溢價的態度發生了轉變。早期案例中法院認為根據股東平等原則,控制權溢價必須被分享Perlman v. Feldman, 219 F.2d 173 (2nd Cir, 1995),如今,觀點漸趨同于如果不存在對公司資產的掠奪、搶奪公司機會、存在欺詐或其他惡意行為,對于控制權利益的溢價價格有關控制權益價問題,參見趙克祥《控股股權交易中控股股東的義務》,《暨南學報》(哲學社會科學版),2008年1期。,控股股東有出售的自由,而買方有購買的自由”。Zetlin v. Hanson Holdings, Inc.& Gable Industries, Inc., 397 N. E. 2d 387, (N.Y., 1979)

(三)形式上的良法與功能上的良法

給實質的侵權標準套上信義義務外衣的原因,除了路徑依賴和法官恣意造法的因素外,更重要的是英美法中信義義務之訴程序便利性與救濟多樣性。通過控股股東對小股東負信義義務的構造,避免小股東起訴董事時須窮盡公司內部救濟程序;衡平救濟中禁令、歸入、撤銷交易等救濟措施,也得以較低代價將小股東權利恢復至控股股東系爭行為發生之前的狀態。即便交易無法撤銷,按行為未發生時的價格計算小股東股權價值,往往高于行使異議股東股權回購請求權所獲的“公平價格”,小股東在信義義務之訴中能獲取更高的退出補償。有鑒于此,對沒有衡平傳統的國家,簡單繼受“控股股東對小股東負有信義義務”這一形式規則而無配套制度,并無法起到實質作用。

如將前述美國特拉華州、麻省和紐約州等不同進路放入整體圖景考量,就會發現,控股股東行為標準的規則不是孤立的,而須與其所在公司法中其他規則功能互補。特拉華州公司法沒有司法解散公司制度,但控股股東行為受到實質公平標準的嚴格審查;麻省控股股東對小股東負有嚴格善意義務,小股東提起司法解散的事由卻非常狹窄;紐約州的司法解散相當寬松,控股股東不當行為通過挫傷小股東合理期待可轉為作為司法解散事由之一的壓迫行為,小股東被授予上佳談判籌碼。是以,從功能主義的視角,小股東保護不能著眼于單一、孤立的某個成文規則或標準,而須看制度體系中所有具有可操作性的選項集合所發揮的整體功能。

四、 控股股東約束機制概述與我國立法實踐省察

概而言之,控股股東直接參與或控制公司管理權力時,控股股東當然對公司負有信義義務,這與公司是封閉還是公開無關。而封閉公司的最重要問題在于,當控股股東控制公司意思形成時,難以界分控股股東的利益與公司利益、控股股東行為與公司行為。由于兩權分離程度不足,董事會不能完全獨立于股東控制,無法擔當利益協調機制。此時股東之間的平衡器一是對控股股東與公司發生交易的事后審查;二是對股權平等和反對壓迫小股東的強調,或曰控股股東對小股東的善意和公平交易義務;三是小股東的退出權,包括要求公司或控股股東購買其股份和申請司法解散公司的權利。

反觀我國公司法的立法與審判實踐,小股東利益常受侵害是一個不爭的事實,前述三種機制在我國《公司法》中均是徒有其表。

首先,對控股股東實質參與或控制公司管理權力的情形缺乏約束。《公司法》第20條第2款“濫用股東權利”可以理解為確立控股股東的行為標準,但其適用尚缺乏明確一致的實體標準。無論是麻省的目的正當性與手段必要性標準,還是英國與美國紐約州的合理期待標準,都濫觴于行政法,反映了控股股東“權力”與小股東“權利”的對峙性,但我國公司“濫用股東權利”的提法,不知著眼于何,損害賠償作為股東遭受其他股東濫用股東權損害唯一的救濟方式也過于單一。實踐中,有法院激進適用第20條和第22條干預公司的正當商業決策例如聶梅英訴天津信息港電子商務有限公司等公司決議侵害股東權案,(2006)津高民二終字第0076號。,也有法院停留于商業決策的形式,回避對排擠和壓迫股東行為的實質審查。〔9〕而《公司法》第 147條對公司管理層信義義務的一般規定,由于我國法院在實踐中機械采用以登記機關記載為準認定管理層身份,也不適用于不擔任管理職務的控股股東。即便適用于控股股東,由于缺乏關聯回避的規定,控股股東可通過公司機關實施自我或關聯交易而無虞,造成“竊鉤者誅,竊國者為侯”的現象。〔10〕

其次,我國《公司法》既欠缺對公司程式的最基本要求,也未給封閉公司治理留下充分自治的彈性空間。除第16條外,《公司法》并無自我交易中控股股東及其代理人應回避交易的規則,也未規定股東會最低出席投票權(人)數、董事會最低出席人數,因而,控股股東很容易操縱股東會和董事會決議,且小股東無法通過《公司法》第22條請求撤銷之或者第148條追究其責任,通過第21條成功要求控股股東賠償的也并不多見。反過來,由于《公司法》第39、40條股東會召集、召開程序中出人意料地缺乏“公司章程另有規定,從其規定”的條款,若法院機械對法條進行字面解釋,可能導致小股東的反抗行為被控股股東以違反公司法規定而撤銷。而事實上,小股東在特定情形中的否決權和強行退出權,以及長期從公司獲得一定投資收益的權利,正是對小股東權益最直接的保護。有關股東盈余分配請求權問題,參見梁上上《論股東強制盈余分配請求權》,《現代法學》,2015年2期。

最后,小股東退出通道極為有限。《公司法》第74條、第182條及《公司法司法解釋二》第1條均不能直接適用于控股股東壓迫小股東的情形,導致小股東被鎖定。

法院對控股股東義務對象、范圍和內容的界定,實為圈定其干預封閉公司內部事務的范圍和力度。信義義務實施成本高昂,在更低成本的可替代機制不足之時強調控股股東對小股東的信義義務,如對虛弱之軀用虎狼之藥,看似藥效強勁,實則傷其根本,并不可取。當下之計,一則應接受封閉公司治理的彈性、允許小股東通過事先合同約定對控股股東的制衡機制;二則應強調對公司法與章程規定的公司基本程式的維護;三則應確立對股東加入封閉公司合理期待的保護,對現有《公司法》第20至22條、第147條等規定細化適用規則、對控股股東行使公司權力之行為的商業目的和后果進行程序與價值的雙重審查,輔之以撤銷權、歸入權等救濟適用,四則應開辟壓迫發生時小股東的退出通道。

結論

封閉公司中控股股東對小股東負有合伙人之間的信義義務,忽略了公司實體地位,是一個存在理論與邏輯缺陷的命題。信義義務理論要求受托人“克己利人”,但控股股東對小股東只負有善意和公平交易義務,即“不損人利己”。封閉公司治理的目的與其說是“平衡自私的所有權與對小股東負有的信義義務”Wilkes v. Springside, 353 N.E.2d 657 (Mass. 1976),倒不如說是界定控股股東行使公司控制權時應在多大程度上承認和尊重小股東的利益。公司治理的不變原則是資本民主,控股股東支付了更多的對價,通過資本多數決獲得對公司的控制權無可厚非。股權集中也并不是有害的,若有完備約束機制抑制控股股東通過機會主義行為獲取秘密收益,反而激勵控股股東通過優化經營管理、提高公司股權價值來實現自身利益,形成控制權的共享收益。

小股東保護之所以成為一個必要命題,是由于封閉公司的組織性不足,但法律干預的限度僅以抑制控制權不當行使為限,其標準為善意和公平交易的合同義務與法律、章程中所規定的公司治理規則和程式。在系統信任與商業土壤尚不發達,在基層法院對商業實踐洞察與智慧不足、商事裁判經驗存在極大地區差異的今日〔11〕,直接將眾多公司拖入昂貴和充滿不確定性的信義義務訴訟,并非維護保全封閉公司股東之間信任關系的題中之義。

〔參考文獻〕

〔1〕J.A.C. Hetherington,Michael P. Dooley. Illiquidity and Exploitation: A Proposed Statutory Solution to the Remaining Close Corporation Problem〔J〕.63 Va. L. Rev 1 (1977).

〔2〕Oliver Hart, Corporate Governance: Some Theory and Implications〔J〕.The Economic Journal, Vol. 105, No. 430 (1995):678-689.

〔3〕朱慈蘊.對股東誠信義務的再思考〔J〕.中國法律,2007(4).

〔4〕Lawrence Mitchell. The Death of Fiduciary Duty in Close Corporations〔J〕.138 U. Pa. L. Rev 1675 (1990).

〔5〕Larry Ribstein. The New Shareholder and Corporate Governance: the Uncorporations Domain〔J〕.55 Vill. L. Rev. 125 (2010).

〔6〕徐國棟.誠實信用原則二題〔J〕法學研究,2002(4).

〔7〕昂格爾.現代社會中的法律〔M〕.吳玉章,周漢華,譯.南京:譯林出版社,2008:177.

〔8〕甘培忠.論公司控制權的正當行使〔M〕.北京:法律出版社,2006:38.

〔9〕彭冰.理解有限公司中的股東壓迫問題〔J〕.北大法律評論,2014(1).

〔10〕鄧峰.物權式的股東間糾紛解決方案〔J〕.法律科學,2015(1).

〔11〕羅培新.自貿區商事裁判經驗“可復制,可推廣”之困境辨析〔J〕.學術月刊,2014(5).

(責任編輯:何進平)