我國區域碳排放的影響因素

崔佳 孔英 陸強

[摘要] 目前,中國已成為世界最大碳排放國,有必要加強對碳排放的相關研究。基于過往相關研究的總結,筆者從人口、經濟等七個方面較全面研究了中國1998-2012年27省兩大區域的碳排放影響因素。研究結果表明:改善經濟增長方式,建立新型考核指標,優化能源結構,提升能源效率將有利于區域碳排放的減少。

[關鍵詞] 區域碳排放 影響因素 STIRPAT模型 系統聚類分析法

[中圖分類號] X51 [文獻標識碼] A [文章編號] 1004-6623(2016)05-0099-04

[作者簡介] 崔佳(1980 — ),女,遼寧沈陽人,哈爾濱工業大學深圳研究生院博士研究生,研究方向:經濟管理;孔英(1960 — ),北京人,清華-伯克利學院、約克大學教授,研究方向:經濟學;陸強(1964 — ),北京人,哈爾濱工業大學深圳研究生院教授,博士生導師,研究方向:管理科學與工程。

一、碳排放影響因素研究現狀

全球環境變化是由自然和人為因素引起的,影響系統功能的全球尺度變化。針對全球環境無法預期的變化,地球系統科學聯盟(ESSP)推出了四大“聯合研究計劃”,其中“全球碳計劃”位列研究首位(葛全勝,2011)。

隨著氣候變化的影響,國內外學者對碳排放的影響因素研究也逐漸增多。Shafik和Bandyopadhyay(1992)對149個國家1960~1990年數據研究發現:碳排放量與人均收入呈現正向相關關系。Kruznets (1955)最早提出“倒U型”庫茲涅茨曲線概念,他發現經濟發展與收入分配存在不均衡關系。當經濟水平提高時,收入分配不均程度增大,到達峰值后,收入分配的不均衡程度開始縮小。Birdsall(1992)認為人口增長對溫室氣體排放產生的影響存在兩種方式:一是較多的人口對能源需求會越來越多,因此能源消費產生的溫室氣體排放越來越多;二是快速的人口增長導致森林破壞,改變土地利用方式,這些都導致了溫室氣體排放量的增加。由Taylor和 Copeland(1994)提出的“污染避難所假說”,認為國家的環境管制降低了國內污染企業的競爭力,導致產業的轉移,污染密集型企業會從環境成本內部化程度高的國家向低的國家遷移,從而使實施較低環境標準的國家成為污染密集型產業的避難所。Xu和Jiang(2007)基于美國1980~2004年數據研究發現,產業結構的改變成為影響能源效率的最重要因素。He等(2010)等說明能源政策有利于建立良好的環境,此外想要更高的空氣質量,更好的產業結構和能源結構是必不可少的。外商直接投資對碳排放具有影響。

學者對碳排放影響因素研究模型主要集中在EKC、LMDI、KAYA和 STIRPAT模型上。雖然這些模型研究的目標相同,但是這些模型的側重點各不相同。其中,環境庫茲涅茨曲線模型(EKC)研究的側重點在經濟增長與碳排放的倒U型關系,研究范圍狹窄;指數分解法LMDI模型偏重于從技術和結構角度研究碳排放影響因素;Kaya(IPAT)等式及其變型只能反映變量之間等比例的變動關系,分析某個變量對碳排放的影響時只能夠假定其它變量不變;因此,衍生出了STIRPAT模型,該模型系數可以反映各指標對碳排放的影響程度,研究的指標范圍可以包括人口、經濟、技術以及其它與碳排放存在函數關系的變量張佳麗(2010)。同時,這個模型著眼于國家層面衡量碳排放,既可以分析一國經濟體內部完全的碳排放影響因素,又可以通過對外貿易的角度分析國際碳排放轉移和泄漏的問題。

綜上所述,我們可以看到,目前針對中國的區域碳排放影響因素的研究尚不充分,有必要對其進行深入的研究,而且STIRPAT模型在研究碳排放方面有一定的優勢。因此,本文從人口總量、城市化、人均GDP、碳排放密度、產業結構、能源結構和外商直接投資七個方面運用STIRPAT模型對中國碳排放區域影響因素進行了分析和研究。

二、我國區域碳排放影響因素

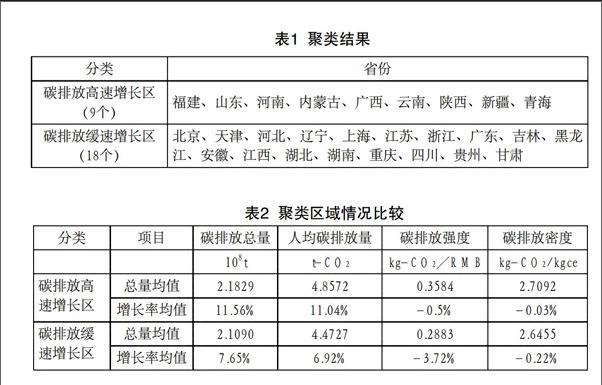

為了研究不同因素對區域碳排放增長速度的影響,我們首先需要進行區域分類。簡單的使用行政劃分并不能顯示出區域特征,因此,我們使用聚類分析法將中國27個省市按照碳排放總量、人均碳排放量、碳排放強度(單位GDP的增長所帶來的碳排放量)以及碳排放密度(單位經濟產出的碳排放量)四類指標的年平均增速作為劃分依據,分為碳排放高速增長區和碳排放緩速增長區,其結果如表1所示。

此外,從表2可以看到,碳排放高速增長區9省中,東、中、西部分別包含2個、1個、6個省,比例為22%、11%、67%,以西部省份居多;碳排放緩速增長區18個省中,東、中、西部分別包含8個、6個、4個省,比例為44%、33%、23%,以東、中部省份居多。

緩速增長區內,河北、江蘇、遼寧、廣東、浙江分別為碳排放總量前五位的省區;高速增長區內,山東、內蒙古、河南、陜西、云南分別為碳排放總量前五的省區。

完成聚類,我們需要重點篩選幾個有可能影響區域碳排放量的因素。韓文科等指出,從中國減少碳排放的手段來看,主要有兩個途徑:發展非化石能源和廣義節能。其中,廣義節能包括結構節能和技術節能。途徑可概括為能源結構、產業結構和生產技術的調整(韓文科等,2012)。另外,Dietz和Rosa(1997)指出,在IPAT等式和STIRPAT模型中,技術變量包含了除人口、富裕程度以外的其他對環境產生影響的因素。因此,我們挑選了人均GDP、經濟規模、城市化水平、煤炭消耗比重(代表能源結構)、第三產業比重(代表產業結構)、碳排放密度、外商直接投資總額七個變量作為研究重點,采用1998~2012年27個省共405個觀測值,運用STIRPAT模型回歸分析①,全面地從人口規模、經濟規模、技術水平、能源結構、產業結構五個方面研究中國不同區域的碳排放影響因素。

回歸的結果表明,碳排放高速增長地區與緩速增長地區的碳排放影響因素存在顯著的差異。endprint

1. 在兩區域內,即碳排放高速增長區和低速增長區內,顯著影響碳排放水平的因素(對碳排放貢獻率絕對值由大到小)為:人均GDP、外商直接投資以及城市化水平,且這三個指標都顯著正向影響碳排放,只在高速增長區顯著的指標有能源結構與碳排放密度,只在緩速增長區顯著的指標有人口總量;

2. 碳排放高速增長區內,顯著影響碳排放水平的因素(對碳排放貢獻率絕對值由大到小)為:人均GDP、外商直接投資總額、城市化水平、人口總量,且這些指標都與碳排放總量正相關;產業結構、能源結構、碳排放密度對碳排放沒有顯著影響。其中,就能源結構而言可能有以下兩個原因:煤炭比重很高(81.43%),該地區經濟發展嚴重依賴煤炭這種高碳資源,煤炭占比小幅度的減小不一定能夠帶來顯著的碳排放量減小,“積極結構效應”很小;該地區追求經濟快速增長,第二產業迅速擴張,產生巨大的能源消耗,很大程度上掩蓋了能源結構調整對碳排放的積極影響。而碳排放密度與碳排放水平無顯著相關性,可能有以下兩個原因:該地區技術水平較弱,碳排放密度下降幅度很小,幾乎對碳排放無影響;技術進步通過提高能源利用效率降低了單位能源消耗,從而降低了單位成本。

3. 碳排放緩速增長區內,顯著影響碳排放水平的因素(對碳排放貢獻率絕對值由大到小)為:人均GDP、外商直接投資總額、能源結構、城市化水平、碳排放密度,且都與碳排放總量正相關;人口總量和產業結構對碳排放沒有顯著影響。碳排放緩速增長區人均GDP水平要高于緩速增長區人均GDP水平。普遍來說,緩速增長區人口教育程度較高,更愿意消費低碳產品,并希望通過科技力量來改善環境;在高速增長區,人們普遍追求經濟發展,經濟發展就會增加環境成本、消耗能源,增加碳排放量。

一個出乎意料的發現是第三產業比重對兩地區的碳排放水平無顯著影響,兩地區第三產業比重都不高,第二產業比重已超過50%,第三產業產生的“積極結構影響”相對較小。另外,雖然第三產業主要是具有高加工度、高技術含量、高附加值等特征的技術密集型產業,幾乎沒有碳排放量,但是,高產值的運輸業、房地產業等第三產業實質屬于第二產業的附加,這些行業產值比重的增長,反而會導致碳排放量的增加。因此,兩地區第三產業對碳排放的影響不顯著。

三、政策建議

基于以上實證結果,本文認為我國兩大區域應從以下七個方面制定碳減排政策:

1. 改善經濟增長方式,建立新型考核指標。一方面,碳排放高速增長區經濟增長嚴重依賴自然資源,經濟增長方式表現為高耗能、低效益。因此,在該區域保持經濟發展、提高工業化水平的前提下,要實現節能減排,就必須轉變經濟增長方式,走一條低能耗、低污染、高效益的新型工業化道路:開發節能技術、引進先進技術設備和理念,迅速推廣技術應用,提高重工業能源利用效率,降低能源消耗與碳排放量;開發新能源,逐漸擺脫以煤炭消耗為主的現狀;優化產業結構,加快發展金融業等第三產業。另一方面,在兩區域內,政府不僅要考慮經濟發展的增量,還要考慮經濟發展的質量,即國內生產總值二氧化碳排放量(碳排放強度)。應當將該指標作為一項政績考核指標,通過新的評審機制,增強地方政府轉變經濟發展方式的主動性,為實現區域碳減排目標奠定基礎。

2. 合理貫徹人口政策,積極倡導低碳生活。由于中國碳排放高速增長區的人口規模一直在不斷擴大,人口增加對該地區二氧化碳排放產生明顯的正向驅動效應。因此,從長期來看,應當繼續貫徹落實計劃生育政策,降低人口增長,減緩人口環境壓力;另外,應該在區域內提升人口素質,向人們合理宣傳低碳知識,倡導低碳消費方式和低碳經濟發展模式,引導人們進入低碳生活行列。

3. 發展新型城市化,建設低碳新城鎮。城市化的消極效應在碳排放高速增長區和緩速增長區都比較突出。因此,應當從以下幾個方面來緩解城市化發展增加的碳排放。完善城市公共基礎設施建設,如公共交通、合理道路規劃等,降低人均能耗;改變公眾能源消費理念,宣傳低碳能源消費,減少私家車的使用;引導城市化生產方式轉向第三產業,如高技術、高科技、低能耗等企業,在經濟增長方式上弱化城市化消極影響;完善農村基礎設施建設,發展生態農業,回流部分原農村人口,一方面緩解城市化過程中過快的人口增長。另一方面,引導綠色的第一產業。

4. 調整產業結構,發展低碳產業。由實證分析可得,不斷改進碳排放高速增長區和緩速增長區的產業結構向第三產業發展,是目前的重要任務。通過西部大開發戰略、人才引進、FDI等措施,大力發展金融業等服務業,引進資本密集型、技術密集型、知識密集型產業;大力發展低碳產業,主要包括新能源產業,例如太陽能、生物質能等,達到高效率、低排放、少污染的產業結構發展目標。

5. 優化能源結構,提升能源效率。能源結構與碳排放緩速增長區碳排放顯著正相關,煤炭比重的下降起到了減排作用,但影響程度較小。另外,在碳排放高速增長區,煤炭占比很高,而嚴重依賴高碳資源發展的經濟模式,使得能源結構的小幅度改變無法顯著降低碳排放。而且,煤炭等自然資源是不可再生資源,現有能源結構違背了可持續發展、低碳發展戰略。

6. 建立企業獎懲制度,加強節能技術開發。碳排放密度顯著正向影響緩速增長區的碳排放水平,體現該地區對低碳能源技術利用效果顯著。因此,緩速增長區應繼續利用這一減排機制,引導高速增長區企業采用低碳技術。

7.建立碳交易制度,實現市場化減排。在控制碳排放的過程中,不僅要依靠政府政策支持,還需要運用市場機制來自動調節。科斯定理告訴我們,清晰的產權界定是市場交易的前提。應該將企業通過技術提升而節約的碳排放權利作為一種產權,明確碳排放權的界定、排放額度的分配以及排放權交易市場的建立,完善配額發放年限、投資者門檻、懲罰措施等規則。通過這一機制,把排放權配置到產生效益最大的企業中去,可有效平衡經濟增長和環境保護存在的“兩難”問題。

[參考文獻]endprint

[1] 葛全勝, 方修. 中國碳排放的歷史與現狀[M]. 氣象出版社, 2011.

[2] 韓文科, 康艷兵, 劉強. 中國2020年溫室氣體控制目標的實現路徑與對策[M]. 北京: 中國發展出版社, 2012.

[3] 張佳麗. 基于STIRPAT模型的我國二氧化碳排放研究[D]. 湖南: 湖南大學經濟與貿易學院, 2011.

[4] Birdsall H H, Lane C, Ramser M N, et al. Induction of VCAM-1 and ICAM-1 on human neural cells and mechanisms of mononuclear leukocyte adherence.[J]. Journal of Immunology, 1992, 148(9):2717-23.

[5] Copeland B R, Taylor M S. North-South Trade and the Environment.[J]. Quarterly Journal of Economics, 1994, 109(3):755-787.

[6] Dietz T, Rosa E A. Effects of Population and Affluence on CO2 Emissions[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1997, 94(1):175-9.

[7] He K, Lei Y, Pan X, et al. Co-benefits from energy policies in China[J]. rgy, 2010, 35: 4265-4272.

[8] Kuznets S. International Differences in Capital Formation and Financing[J]. Numerical Heat Transfer Part A - Applications, 1955, 48(8):763-790.

[9] Shafik N, Bandyopadhyay S. Economic Growth and Environmental Quality: Time Series and Cross-Country Evidence[J]. Policy Research Working Paper, 1992.

[10] Wing I S, Eckaus R S. The implications of the historical decline in US energy intensity for long-run CO 2, emission projections[J]. Energy Policy, 2007, 35(11):5267-5286.

[11] Xu, G. Jiang, Z.. The relationship among technical progress, structural change, and energy efficiency in the United States [J]. Science of Science and Management of Science and Technology, 2007, 28 (3): 104-107.

Abstract: Nowadays, China has become the worlds No.1 that generates the largest amount of carbon emissions. Therefore, its necessary to do more research on it. Based on the data of the 27 provinces from 1998 to 2012, the paper does an empirical research on the determinants of the regional carbon emissions exerted by total population, economy, and other 7 factors. Research results: improvement of the economic growth mode, establishment of a new type of assessment indicators, optimization of the energy structure and improvement of energy efficiency will be conducive to the reduction of carbon emissions.

Keywords: Regional Carbon Emissions; Determinants; the STIRPAT Model; Hierarchal Cluster Analysis

(收稿日期:2016-08-19 責任編輯:靳 葉)endprint