感受溶液“生長”的歷程

滕旻彥

摘要:“溶液的配制與分析”在傳統(tǒng)理解上是實(shí)驗(yàn)課,其實(shí)也是“物質(zhì)的量濃度”的概念課,更是“實(shí)驗(yàn)”與“概念”相輔相成、交相輝映的“綜合”課。“溶液的配制與分析”的教學(xué)設(shè)計(jì),具有教學(xué)內(nèi)容的“大風(fēng)范”、教學(xué)過程的“強(qiáng)邏輯”和學(xué)生活動的“多層次”等特點(diǎn),能讓學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中體會到濃度表達(dá)方式因要求不同的演變,并獲得自身關(guān)于溶液濃度知識的自然“生長”。

關(guān)鍵詞:溶液的配制與分析;教學(xué)設(shè)計(jì);教學(xué)反思

文章編號:1008-0546(2016)10-0069-04 中圖分類號:G633.8 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2016.10.024

一、對教學(xué)內(nèi)容的認(rèn)識

1. 課程標(biāo)準(zhǔn)的要求和教材的編排

對于《化學(xué)1》中“溶液的配制與分析”,《普通高中化學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)(實(shí)驗(yàn))》的要求是“體會定量研究的方法對研究和學(xué)習(xí)化學(xué)的重要作用”,初步認(rèn)識實(shí)驗(yàn)、比較等科學(xué)方法以及“實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)條件控制、數(shù)據(jù)處理等方法在化學(xué)學(xué)習(xí)和科學(xué)研究中的應(yīng)用”[1]。

蘇教版教材將“溶液的配制與分析”安排在《化學(xué)1》專題1“化學(xué)家眼中的物質(zhì)世界”的第二單元“研究物質(zhì)的實(shí)驗(yàn)方法”之中,并編排在“物質(zhì)的分離與提純”和“常見物質(zhì)的檢驗(yàn)”等主題之后。可見,教材是要讓學(xué)生了解溶液的配制與分析是研究物質(zhì)的一種實(shí)驗(yàn)方法,并引導(dǎo)學(xué)生對研究物質(zhì)實(shí)驗(yàn)方法的認(rèn)識能從定性研究提高到定量研究的層面,以培養(yǎng)學(xué)生的定量意識和定量思維。

另外,從“化學(xué)家眼中的物質(zhì)世界”專題所涉及的內(nèi)容來看,“溶液的配制與分析”還能從“化學(xué)”和“科學(xué)”的視角,引導(dǎo)學(xué)生觀察生活、生產(chǎn)中的溶液與溶液配制,讓他們在認(rèn)識“溶液的配制與分析”在生活生產(chǎn)應(yīng)用的同時,“認(rèn)識并欣賞化學(xué)科學(xué)對提高人類生活質(zhì)量和促進(jìn)社會發(fā)展的重要作用”[2]。

2. 學(xué)情基礎(chǔ)分析

學(xué)生在九年級化學(xué)學(xué)習(xí)中,已經(jīng)學(xué)習(xí)了質(zhì)量分?jǐn)?shù)的概念以及一定質(zhì)量分?jǐn)?shù)溶液配制的方法,而且在與學(xué)生的交流中了解到他們對這部分知識掌握得比較牢固,幾乎所有的學(xué)生都能熟記質(zhì)量分?jǐn)?shù)的概念以及一定質(zhì)量分?jǐn)?shù)溶液配制方案中的實(shí)驗(yàn)步驟、實(shí)驗(yàn)儀器和操作要點(diǎn)。物質(zhì)的量濃度與質(zhì)量分?jǐn)?shù)雖在表達(dá)溶液濃度時涉及的物理量不同,但在配制溶液實(shí)驗(yàn)方案中實(shí)驗(yàn)步驟、實(shí)驗(yàn)儀器、實(shí)驗(yàn)操作等方面有較大的相似度。引導(dǎo)學(xué)生從已有的質(zhì)量分?jǐn)?shù)概念和一定質(zhì)量分?jǐn)?shù)溶液的配制方案入手,通過比較、遷移,可以有效降低學(xué)生學(xué)習(xí)的難度,激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)的興趣。

另外,初中化學(xué)實(shí)驗(yàn)主要側(cè)重于定性實(shí)驗(yàn)、驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn),雖然學(xué)生已掌握一定質(zhì)量分?jǐn)?shù)溶液的配制方法,但更多的是對實(shí)驗(yàn)方案的識記、操作規(guī)范的訓(xùn)練,學(xué)生未能真正理解概念與實(shí)驗(yàn)方案間的密切關(guān)系,也就不能很好地將實(shí)驗(yàn)方案的設(shè)計(jì)思路舉一反三。所以,本節(jié)內(nèi)容的學(xué)習(xí)中,教學(xué)目標(biāo)不能僅定位于對新實(shí)驗(yàn)方案的識記,而應(yīng)引導(dǎo)學(xué)生緊扣物質(zhì)的量濃度的概念,設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方案、細(xì)化實(shí)驗(yàn)操作、分析實(shí)驗(yàn)誤差,最終形成實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的基本思路。

基于以上兩點(diǎn),筆者將“溶液的配制與分析” 教學(xué)目標(biāo)定位為:(1)從生活的視角感知溶液——多角度聯(lián)系實(shí)際,引導(dǎo)學(xué)生從生活的視角去觀察和關(guān)注生活中溶液濃度大小、溶液濃度的表達(dá)方式、溶液的配制等,體會溶液濃度與科學(xué)知識的關(guān)系,溶液的配制對生活生產(chǎn)的重要性以及科學(xué)研究方法對改變生活的重要作用,增強(qiáng)學(xué)生學(xué)習(xí)本節(jié)內(nèi)容的興趣與熱情,學(xué)會感受和欣賞化學(xué)的社會價(jià)值。(2)從科學(xué)的視角研究溶液——引導(dǎo)學(xué)生運(yùn)用“實(shí)驗(yàn)”“比較”的科學(xué)方法,通過小組討論、自主遷移、自主建構(gòu)和自我反思進(jìn)行新知識的學(xué)習(xí),讓學(xué)生在理解物質(zhì)的量濃度概念、初步掌握配制一定物質(zhì)的量濃度溶液方法的同時,增強(qiáng)定量意識,并初步建構(gòu)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的基本思路。

二、教學(xué)流程

學(xué)習(xí)任務(wù)一:從不同的視角,認(rèn)識溶液的“濃”和“稀”與生產(chǎn)、生活及科技的關(guān)系。

學(xué)習(xí)活動1:結(jié)合蘇軾《飲湖上初晴后雨》中的“欲把西湖比西子,淡妝濃抹總相宜”,體會詩人眼中“濃”和“稀”的寓意。

學(xué)生活動2:體會美食家、藝術(shù)家等對溶液“濃”和“稀”的看法。

學(xué)習(xí)活動3:以NaCl溶液為例,體會溶液“濃”和“稀”的含義,并思考鑒別濃食鹽水和稀食鹽水的方法。

學(xué)生活動4:結(jié)合下列材料,了解在科學(xué)家眼中溶液“濃”和“稀”蘊(yùn)含的科學(xué)知識。

材料1:1916年,英國高性能軍用飛機(jī)發(fā)動機(jī)上首次使用乙二醇作為防凍液,而乙二醇的濃度與防凍液的凝固點(diǎn)密切相關(guān)。

材料2:世界上最大的運(yùn)用反滲透原理進(jìn)行水質(zhì)純化的工廠位于沙特阿拉伯的朱拜勒,其中的有關(guān)技術(shù)參數(shù)與鹽水的濃度密不可分。

設(shè)計(jì)意圖:

(1)學(xué)習(xí)活動1、2將“溶液”放入詩的意境和生活情境中,引導(dǎo)學(xué)生從不同人的視角來理解溶液濃度大小與生活方方面面的密切關(guān)系。

(2)學(xué)習(xí)活動3一方面是引導(dǎo)學(xué)生運(yùn)用初中所學(xué)的物理、化學(xué)、生物知識解決問題,如用物理學(xué)中的溶液濃度與密度的關(guān)系,化學(xué)中溶液濃度與溶解能力的關(guān)系,生物學(xué)中溶液濃度與細(xì)胞失水能力的關(guān)系;另一方面是揭示溶液濃度與科學(xué)知識的關(guān)系,引導(dǎo)學(xué)生從科學(xué)的視角認(rèn)識溶液。

(3)學(xué)習(xí)活動4引導(dǎo)學(xué)生從科學(xué)家的視角更全面的認(rèn)識溶液中蘊(yùn)含的科學(xué)知識,使他們對溶液的認(rèn)識從定性轉(zhuǎn)向定量,體會溶液濃度準(zhǔn)確表達(dá)的重要性,同時自然過渡到認(rèn)識溶液濃度定量表達(dá)方式的學(xué)習(xí)環(huán)節(jié)。

學(xué)習(xí)任務(wù)二:結(jié)合生活情境,認(rèn)識溶液濃度的多種定量表達(dá)方式,初步認(rèn)識溶質(zhì)的物質(zhì)的量濃度概念。

學(xué)習(xí)活動1:結(jié)合生活情境中的有關(guān)圖片,理解各種不同濃度表達(dá)方式的含義。

圖片:標(biāo)有5%、52%vol、每100mL 3.0g、5.2×10-4 mol/L等濃度的葡萄糖注射液、白酒、牛奶的包裝盒及血檢報(bào)告單。

學(xué)習(xí)活動2:科學(xué)研究中常需要知道一定體積的溶液中所含溶質(zhì)的物質(zhì)的量,思考哪種溶液濃度的表達(dá)方式更合適。

設(shè)計(jì)意圖:引導(dǎo)學(xué)生認(rèn)識溶液濃度表達(dá)方式的多樣性,在不同的領(lǐng)域或因不同的目的可以用不同的表達(dá)方式,而且這些濃度的表達(dá)方式都能體現(xiàn)溶質(zhì)、溶劑、溶液三者之間的量的關(guān)系。幫助學(xué)生突破原有的溶質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)的認(rèn)知框架,真正理解溶液濃度的含義,同時學(xué)習(xí)“物質(zhì)的量濃度”的概念,并對“物質(zhì)的量濃度”概念形成初步的認(rèn)識。

學(xué)習(xí)任務(wù)三:初步學(xué)習(xí)配制一定物質(zhì)的量濃度的溶液,并在實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)中再次認(rèn)識溶質(zhì)的物質(zhì)的量濃度的概念。

學(xué)生活動1:回憶初中學(xué)過的“配制一定質(zhì)量分?jǐn)?shù)溶液”的操作步驟和實(shí)驗(yàn)用品。

學(xué)生活動2:以“配制一定質(zhì)量分?jǐn)?shù)溶液”的實(shí)驗(yàn)操作為依據(jù),設(shè)計(jì)“準(zhǔn)確配制100 mL 0.1 mol·L-1 Na2CO3溶液”的實(shí)驗(yàn)方案。

學(xué)生活動3:小組間互相評價(jià)、討論,在教師的指導(dǎo)下突破難點(diǎn)形成最終方案。

設(shè)計(jì)意圖:

(1)從學(xué)生的已有知識出發(fā),引導(dǎo)學(xué)生運(yùn)用遷移、比較的方法,設(shè)計(jì)配制一定物質(zhì)的量濃度溶液的方案,以降低學(xué)生實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的難度,激發(fā)學(xué)生實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的興趣。

(2)讓學(xué)生在方案的設(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)兩個實(shí)驗(yàn)操作的主要差別,即“粗略配制”與“準(zhǔn)確配制”、“溶液質(zhì)量”與“溶液體積”的差別,從而再次認(rèn)識和理解“物質(zhì)的量濃度”的概念,并明確該實(shí)驗(yàn)成功的關(guān)鍵點(diǎn)是確保溶質(zhì)質(zhì)量的準(zhǔn)確性和溶液體積的準(zhǔn)確性,從而引出準(zhǔn)確控制溶液體積的量器——容量瓶的結(jié)構(gòu)和使用方法。

(3)在實(shí)驗(yàn)方案的設(shè)計(jì)過程中,始終引導(dǎo)學(xué)生將物質(zhì)的量濃度的概念與實(shí)驗(yàn)操作緊密結(jié)合起來,讓學(xué)生體會概念與實(shí)驗(yàn)間的密切關(guān)系,逐步養(yǎng)成理論與實(shí)際相結(jié)合的思維方法。

學(xué)習(xí)任務(wù)四:初步學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)誤差分析的方法,并在反思中完善對實(shí)驗(yàn)方案的設(shè)計(jì)。

學(xué)生實(shí)驗(yàn)1:配制100 mL 0.1 mol·L-1 Na2CO3溶液。

學(xué)生實(shí)驗(yàn)2:測定所配溶液的電導(dǎo)率值,并與標(biāo)準(zhǔn)溶液的電導(dǎo)率值進(jìn)行比較。

學(xué)生活動:分析導(dǎo)致所配溶液誤差的原因,完善細(xì)化溶液配制的實(shí)驗(yàn)方案。

設(shè)計(jì)意圖:

(1)通過實(shí)驗(yàn),讓學(xué)生感受到理論上的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)和實(shí)際操作之間的“距離”。只有在真實(shí)的實(shí)踐過程中,才能發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中未盡的細(xì)節(jié)之處,如溶解固體時所用水的量的控制,玻璃棒引流時操作的要點(diǎn),溶液體積最終控制時膠頭滴管的使用等等,從而進(jìn)一步認(rèn)識到定量實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)需要不斷地完善和修正。

(2)讓學(xué)生從所配溶液電導(dǎo)率數(shù)值的誤差入手,回顧并反思實(shí)驗(yàn)的各環(huán)節(jié),分析造成所配溶液濃度誤差的原因。并引導(dǎo)學(xué)生歸納總結(jié)出誤差分析的依據(jù)是物質(zhì)的量濃度的概念,從而讓學(xué)生進(jìn)一步認(rèn)識理論與實(shí)際相結(jié)合的意義。

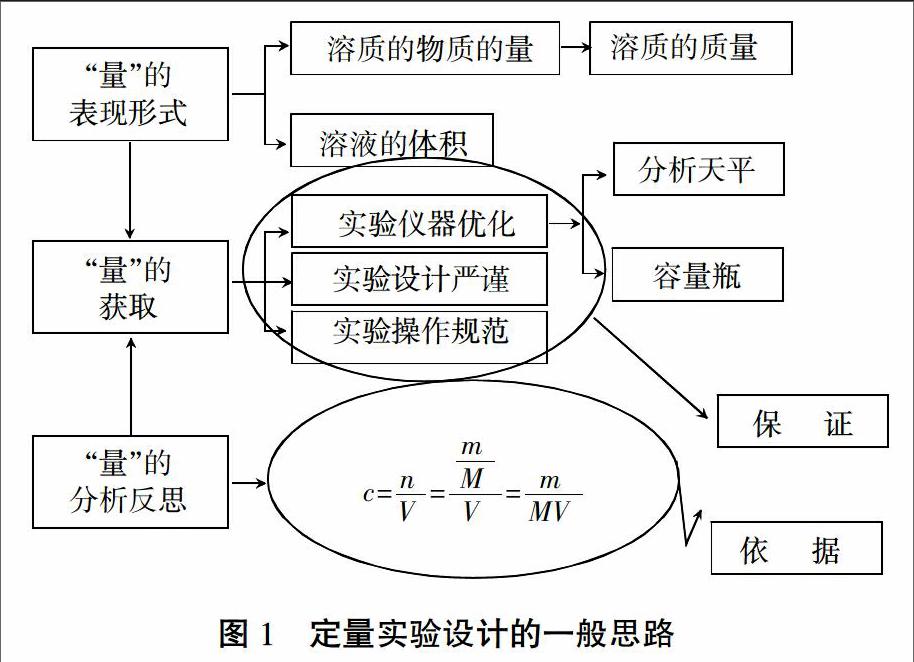

學(xué)習(xí)任務(wù)五:梳理提煉,初步形成定量實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的一般思路。

學(xué)生活動:在教師的引導(dǎo)下,建構(gòu)定量實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的一般思路(如圖1)。

設(shè)計(jì)意圖:結(jié)構(gòu)化的知識,有利于學(xué)生的遷移和應(yīng)用。

學(xué)習(xí)任務(wù)六:從生活的角度,認(rèn)識溶液配制在生活中的應(yīng)用。

圖片:溶液配制在農(nóng)藥稀釋、消毒液配制、鍍銀工藝、水再生處理中的應(yīng)用。

設(shè)計(jì)意圖:從更廣闊的視野認(rèn)識溶液的配制,再次體會科學(xué)技術(shù)對生活、生產(chǎn)的影響。

學(xué)習(xí)任務(wù)七:歸納總結(jié),布置作業(yè)。

學(xué)習(xí)活動:談?wù)劕F(xiàn)在眼中溶液“濃”和“稀”的變化。

作業(yè)布置:在生活中尋找與溶液濃度、溶液配制有關(guān)的素材,從科學(xué)的視角分析其中的知識和方法。

設(shè)計(jì)意圖:再次回到“眼中的世界”,意在讓學(xué)生從生活、化學(xué)的角度重新審視自己對溶液濃度及溶液配制的認(rèn)識,體會在學(xué)科知識、學(xué)科方法和學(xué)科觀念等方面的收獲。

三、教學(xué)反思

1. 注重教學(xué)內(nèi)容的“大風(fēng)范”

“溶液的配制與分析”的常規(guī)教學(xué)一般是將其定位于實(shí)驗(yàn)教學(xué),教學(xué)內(nèi)容上側(cè)重物質(zhì)的量濃度溶液的配制,多采用教師講解演示與學(xué)生模仿演練相結(jié)合的教學(xué)方法。筆者在設(shè)計(jì)該課時,將“溶液”作為主角,以“眼中的物質(zhì)世界”為主線,讓學(xué)生嘗試從不同的角度對“溶液”進(jìn)行新的認(rèn)識,并在學(xué)習(xí)過程中不斷豐富、拓展,旨在讓學(xué)生從生活、科學(xué)的角度更深入認(rèn)識和了解溶液濃度大小對性質(zhì)的影響,認(rèn)識溶液濃度表示方法的多樣性和必要性,以及理解學(xué)習(xí)不同濃度溶液配制方法的實(shí)際意義。也就是說,本節(jié)課教學(xué)內(nèi)容的設(shè)計(jì)重點(diǎn)并不在概念的計(jì)算應(yīng)用、溶液配制方案的識記、實(shí)驗(yàn)操作的規(guī)范、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析等方面,而是著眼于化學(xué)概念、化學(xué)實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)操作要點(diǎn)、數(shù)據(jù)分析方法等要素間的相關(guān)性,讓學(xué)生在設(shè)計(jì)、測量、分析、反思、歸納的過程中掌握定量實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)與分析的一般方法(如圖2)。唯有將學(xué)習(xí)置于這樣“大”的情境和“大”的目標(biāo)追求之中,學(xué)生才能有更大的胸襟和情懷,在掌握化學(xué)學(xué)習(xí)和科學(xué)實(shí)踐方法的同時,更好地體會化學(xué)的價(jià)值與意義,并獲得自身更好的長遠(yuǎn)的發(fā)展。

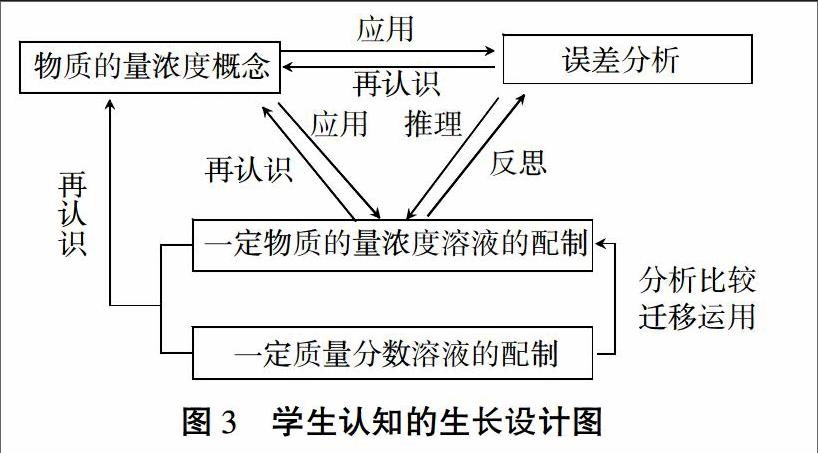

2. 注重教學(xué)過程的“強(qiáng)邏輯”

“溶液的配制與分析”的常規(guī)教學(xué)過程一般是按物質(zhì)的量濃度的概念、物質(zhì)的量濃度的有關(guān)計(jì)算、一定物質(zhì)的量濃度溶液的配制、誤差分析等為主線順勢展開的。筆者在教學(xué)中設(shè)計(jì)了三條主線:(1)以溶液濃度為主線,從濃度大小對物質(zhì)性質(zhì)的影響到生活中溶液濃度的不同表示方式及含義,再到溶液的配制方法,最后回到生活中溶液配制的意義。(2)以溶液的配制方法為主線,從熟知的配制一定質(zhì)量分?jǐn)?shù)的溶液到探究如何準(zhǔn)確配制一定物質(zhì)的量濃度的溶液。(3)以物質(zhì)的量濃度概念為主線,將溶液配制、誤差分析緊密融合起來。三條主線相互融合滲透,相互補(bǔ)充。其中第三條主線的設(shè)計(jì)如圖3。

從圖3可以看出,學(xué)生對“物質(zhì)的量濃度”概念的理解并不是一步到位的,而是讓學(xué)生在實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中通過“質(zhì)量分?jǐn)?shù)”和“物質(zhì)的量濃度”的概念的分析比較,“一定質(zhì)量分?jǐn)?shù)溶液配制方案”的遷移運(yùn)用,深化了對物質(zhì)的量濃度概念的理解。在溶液的配制過程中,本節(jié)課也并未采用傳統(tǒng)的教師講解示范、學(xué)生模仿演練的學(xué)習(xí)方法,而是大膽放手讓學(xué)生在實(shí)踐中體會學(xué)習(xí),在誤差分析中反思提高,從而不斷完善細(xì)化實(shí)驗(yàn)方案,并再一次歸納總結(jié)出物質(zhì)的量濃度的概念是誤差分析的重要依據(jù),再一次地認(rèn)識概念并運(yùn)用概念。整節(jié)課學(xué)生的認(rèn)知過程體現(xiàn)了從已有的質(zhì)量分?jǐn)?shù)遷移到物質(zhì)的量濃度,從茫然遷移應(yīng)用配制一定質(zhì)量分?jǐn)?shù)溶液的方案到理性思考,最終形成“認(rèn)識—應(yīng)用—再認(rèn)識—再應(yīng)用”的認(rèn)知方式,讓學(xué)生深刻體會到概念在實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)和誤差分析中的主導(dǎo)作用,更有利于學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中逐步形成理論與實(shí)際相結(jié)合的思維方式。

3. 注重學(xué)生活動的“多層次”

本節(jié)課的設(shè)計(jì)始終以學(xué)生活動為主,外顯的活動有讓學(xué)生體會溶液濃度大小對生活、科技的影響,生活中不同濃度表達(dá)方式的含義,實(shí)驗(yàn)方案的設(shè)計(jì),配制溶液的方案,測量所配溶液的導(dǎo)電率等。內(nèi)隱的活動主要包括兩條線,一是思維活動,遷移已有知識設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方案、反思實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的缺陷、完善實(shí)驗(yàn)方案、進(jìn)行誤差分析;二是情感體驗(yàn)活動,感受溶液濃度大小與配制在生活、科技發(fā)展中的意義,感受實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的嚴(yán)謹(jǐn),感受科學(xué)實(shí)驗(yàn)的不易,感受化學(xué)概念與實(shí)驗(yàn)間的密切關(guān)系。只有充分調(diào)動學(xué)生多層次的活動,才能真正讓學(xué)生認(rèn)識化學(xué),理解化學(xué),掌握化學(xué)學(xué)習(xí)的方法。

參考文獻(xiàn)

[1][2]中華人民共和國教育部.普通高中化學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)(實(shí)驗(yàn))[M].北京:人民教育出版社,2003