研究性學(xué)習(xí)背景下重構(gòu)高職醫(yī)古文課程的理論維度

呂泉

(江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇 常州 213002)

研究性學(xué)習(xí)背景下重構(gòu)高職醫(yī)古文課程的理論維度

呂泉

(江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇常州213002)

一些新興的教育理念都源于對傳統(tǒng)的批判與重構(gòu)。傳統(tǒng)醫(yī)古文課程在新知識觀審視下發(fā)掘出巨大價(jià)值,必然會使教育者的學(xué)生觀和課程觀發(fā)生根本轉(zhuǎn)變。本文從知識觀、學(xué)生觀、課程觀3個(gè)維度對高職醫(yī)古文課程重新審視,從而為在研究性學(xué)習(xí)背景下實(shí)現(xiàn)該課程的重構(gòu)奠定理論基礎(chǔ)。

高職;醫(yī)古文課程;研究性學(xué)習(xí)

20世紀(jì)90年代以來,研究性學(xué)習(xí)日益成為新興的改革力量,推動著世界各國課程體系的重構(gòu)。美、德、法、英等西方國家紛紛利用各種行政手段將這一學(xué)習(xí)理念融入教學(xué)實(shí)踐,形成知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代最受關(guān)注的教育改革熱點(diǎn)。亞洲地區(qū)雖然傳統(tǒng)教學(xué)模式根深蒂固,但也在這一浪潮的推動下接受了研究性學(xué)習(xí)理念。研究性學(xué)習(xí)不是自上而下的理論建構(gòu),而是在實(shí)踐中不斷吸收和超越一切對其有益的思想;其理論基礎(chǔ)主要包括布魯納的“探究—發(fā)現(xiàn)”學(xué)習(xí)觀,馬斯洛、羅杰斯等的人本主義心理學(xué)和建構(gòu)主義理論等[1]。研究性學(xué)習(xí)理論不會囿于自身框定的范式,具有極強(qiáng)的包容性和生命張力,并為一些陷入傳統(tǒng)教學(xué)困境的課程提供了新教學(xué)思路。基于此,本文從知識觀、學(xué)生觀、課程觀3個(gè)維度對高職醫(yī)古文課程重新審視,從而為在研究性學(xué)習(xí)背景下實(shí)現(xiàn)該課程的重構(gòu)奠定理論基礎(chǔ)。

1 傳統(tǒng)教學(xué)困境中的高職醫(yī)古文課程

自20世紀(jì)60年代北京中醫(yī)學(xué)院等中醫(yī)藥院校開設(shè)醫(yī)古文課程以來,其教學(xué)沿襲了中學(xué)文言文“串講法”的傳統(tǒng),力圖以知識的浸染提高學(xué)生醫(yī)古文閱讀能力。這一傳統(tǒng)教學(xué)方法有其合理之處:(1)在信息資源匱乏的時(shí)代,學(xué)生無法通過有效途徑實(shí)現(xiàn)自主學(xué)習(xí),只能依靠教師的傳授。(2)我國古文教育有著幾千年重記憶的傳統(tǒng),認(rèn)為知識記憶量的增加必然會使其在實(shí)踐中的應(yīng)用趨于嫻熟。但在信息爆炸的新時(shí)代,學(xué)生更需要的是方法論知識和實(shí)踐探索能力,因而傳統(tǒng)高職醫(yī)古文教學(xué)普遍陷入了困境:教師在課堂上盡力將文章中的知識點(diǎn)灌輸給學(xué)生,而學(xué)生則毫無興趣,昏昏欲睡,即便是機(jī)械記憶的知識也隨時(shí)間的推移遺忘殆盡,更不必說閱讀能力的提高。

自然主義教育學(xué)家盧梭在《愛彌兒》一書中說:“首先你要記住的是,不能由你告訴他應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)什么東西,要由他自己希望學(xué)什么東西和研究什么東西;而你則設(shè)法使他了解那些東西,巧妙地使他產(chǎn)生學(xué)習(xí)的愿望,向他提供滿足其愿望的辦法。”[2]鑒于此,醫(yī)古文教師也意識到了學(xué)生主體地位的重要性,開始關(guān)注學(xué)生的心靈世界,強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)意義建構(gòu),從而彌補(bǔ)傳統(tǒng)教學(xué)的不足,如將PBL教學(xué)法引入醫(yī)古文傳記教學(xué)[3],用古代醫(yī)案輔助醫(yī)古文教學(xué)[4],運(yùn)用圖表到醫(yī)古文教學(xué)[5]等。但是教學(xué)方式的“小修小補(bǔ)”并不能完全使醫(yī)古文課程在信息化時(shí)代煥發(fā)活力,原因有兩點(diǎn):(1)課堂時(shí)間有限,而醫(yī)古文典籍浩如煙海,僅僅“巧妙地講授”幾篇經(jīng)典的文章已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了學(xué)生的學(xué)習(xí)需求;(2)傳統(tǒng)教學(xué)模式不改變,學(xué)生主動性得不到發(fā)揮,醫(yī)古文課程就難以走出以識記為主的“泥潭”。

2 研究性學(xué)習(xí)背景下高職醫(yī)古文課程的理論審視

傳統(tǒng)教學(xué)中的諸多問題引起了教育學(xué)界的關(guān)注。研究性學(xué)習(xí)雖然在理論上尚缺乏宏觀構(gòu)建,但其能夠廣泛吸收各學(xué)派思想且具有強(qiáng)烈的實(shí)踐意識,因而備受歡迎。高職醫(yī)古文課程將這一理念應(yīng)用于教學(xué)實(shí)踐也取得了令人興奮的成果。但從整體上重構(gòu)醫(yī)古文課程教學(xué)模式,則需要從理論上將其審視,從而尋找到最符合高職醫(yī)古文課程的教學(xué)方式。

2.1高職醫(yī)古文課程的知識觀闡釋

古今中外,知識觀的闡述眾說紛紜。在“知識是什么”這一基本問題上,新舊知識觀有著截然不同的闡釋:舊知識觀認(rèn)為知識是對世界的描述和解釋,而新知識觀則認(rèn)為知識也包括實(shí)踐本身。從教育學(xué)角度來看,知識觀對學(xué)生觀、課程觀、教學(xué)觀的形成有著重要的影響。因而,新知識觀注重實(shí)踐的特征也隱含了其在學(xué)習(xí)方式上選擇研究性學(xué)習(xí)的必然性[6]。

2.1.1舊知識觀影響下傳統(tǒng)醫(yī)古文知識的特點(diǎn)舊知識觀強(qiáng)調(diào)知識的客觀性,是現(xiàn)行醫(yī)古文教學(xué)大綱確立課程內(nèi)容的主導(dǎo)思想。課程內(nèi)容分為語音類、文字類、詞匯類、語法類、文獻(xiàn)類、文化類、工具書類等,分布在醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)之中,以文章為載體,就“文”而尋找“知識點(diǎn)”,缺乏系統(tǒng)性。為了解決這一問題,很多教材編寫了傳統(tǒng)“小學(xué)”(文字學(xué)、音韻學(xué)、訓(xùn)詁學(xué)、詞匯學(xué)、語法學(xué)等)的章節(jié),試圖將零散的醫(yī)古文知識點(diǎn)貫穿起來。然而,傳統(tǒng)“小學(xué)”本是漢語言文字學(xué)中被譽(yù)為“絕學(xué)”的學(xué)科,對并無古漢語背景的醫(yī)學(xué)生來說無疑是難上加難。

作為“醫(yī)”和“文”的交叉學(xué)科,醫(yī)古文課程應(yīng)具有包容性和開放性。其理由包括:(1)如果醫(yī)古文僅僅是為了解決閱讀障礙,該學(xué)科則完全失去了獨(dú)立性,寄生于傳統(tǒng)語言文字學(xué)之下即可。(2)醫(yī)古文教學(xué)承擔(dān)著傳承傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)文化、提高醫(yī)學(xué)文化素養(yǎng)的學(xué)科任務(wù),其知識背景是整個(gè)傳統(tǒng)文化,應(yīng)該具有更深厚的內(nèi)涵。(3)現(xiàn)行醫(yī)古文教學(xué)在舊知識觀的影響下忽略了認(rèn)知主體的價(jià)值取向和興趣愛好,缺乏活力和再生力。因此,讓醫(yī)古文課程在新知識觀的審視下正本清源、重構(gòu)應(yīng)有的課程內(nèi)容迫在眉睫。

2.1.2新知識觀審視下高職醫(yī)古文知識的特點(diǎn)劉勰在《文心雕龍》里說:“歲有其物,物有其容;情以物遷,辭以情發(fā)。”人是生活在現(xiàn)實(shí)而具體的世界中的,知識最初產(chǎn)生于生活境遇中,也只有因“情”才能“發(fā)”。西方學(xué)者在批判舊知識觀的同時(shí),也強(qiáng)調(diào)知識存在于一定的文化情境中,并且只有在這種情境中才能得到辯護(hù)和確認(rèn)[7]。因此,我們在高職醫(yī)古文教材編寫中,以一個(gè)個(gè)具有文化色彩的話題為主線,如“古文獻(xiàn)中的名醫(yī)”“說古談今話醫(yī)德”“只言片語見奇方”“序文之中談貢獻(xiàn)”等,力求激發(fā)學(xué)生的“情”與“思”。

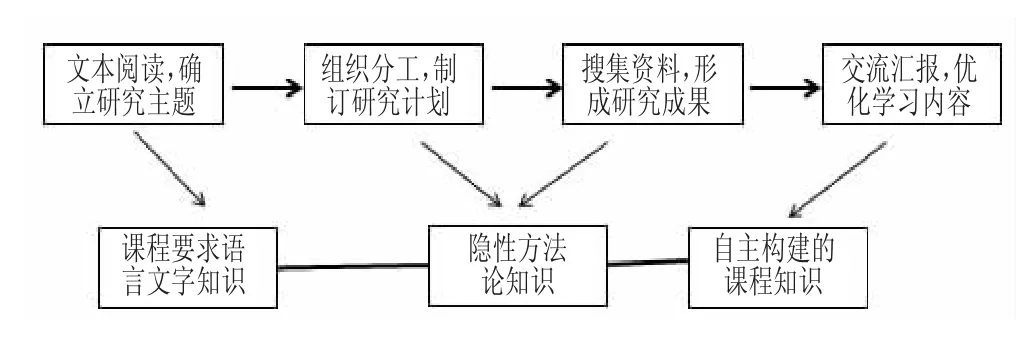

學(xué)生在話題導(dǎo)向下開展研究性學(xué)習(xí),必然是建立在理解文本的基礎(chǔ)上,語言文字等知識的習(xí)得變成了自主認(rèn)知過程,而研究的話題最終以論文、調(diào)研報(bào)告等形式呈現(xiàn),拓展了醫(yī)古文文化知識。最重要的是,在研究性學(xué)習(xí)過程中,學(xué)生不僅可以通過合作探究掌握課程所要求的顯性知識,還可以得到更多的隱性知識,如方法論知識和充滿個(gè)性化色彩的知識。在成果匯報(bào)展示中,這些知識得以分享,經(jīng)過討論研究,實(shí)現(xiàn)螺旋式發(fā)展(見圖1)。

圖1 醫(yī)古文課程研究性學(xué)習(xí)過程中知識的生成

2.2高職醫(yī)古文課程的學(xué)生觀闡釋

研究性學(xué)習(xí)可以使學(xué)生從知識的旁觀者轉(zhuǎn)為知識的發(fā)現(xiàn)者,轉(zhuǎn)變客觀接受的知識觀,建立主觀建構(gòu)的知識觀,這勢必會引起教師學(xué)生觀的轉(zhuǎn)變。學(xué)生觀是教育者對學(xué)生的基本看法,以赫爾巴特的“教師中心論”和杜威的“學(xué)生中心論”為代表。“學(xué)生中心論”通常被認(rèn)為最符合當(dāng)今教育發(fā)展潮流,是研究性學(xué)習(xí)的學(xué)生觀理論基礎(chǔ)。因而,正確認(rèn)識學(xué)生的心理特征、認(rèn)知水平、學(xué)習(xí)起點(diǎn)、學(xué)習(xí)風(fēng)格等,可以為研究性學(xué)習(xí)的開展提供重要參考。

2.2.1高職生特點(diǎn)高職生不同于本科生和研究生,其認(rèn)知水平與后者存在一定差距,學(xué)習(xí)風(fēng)格仍屬于依賴型。這對實(shí)現(xiàn)學(xué)生德、智、體、美全面發(fā)展,培養(yǎng)發(fā)展型、復(fù)合型和創(chuàng)新型技術(shù)技能人才是一個(gè)挑戰(zhàn)。醫(yī)古文知識體系中的語言文字部分是文言文學(xué)習(xí)的延伸,學(xué)生單純理解文本并無太大困難,難度在于高職生在研究性學(xué)習(xí)中利用各種語言文字理論及其他方法解釋、分析、研究課題的能力嚴(yán)重不足。另外,學(xué)生文字表述能力相對缺乏也成為研究性學(xué)習(xí)開展的阻礙因素之一。因而,制定適合高職生的學(xué)習(xí)方案,并在學(xué)習(xí)中發(fā)揮教師的導(dǎo)向作用尤為重要。

2.2.2構(gòu)建師生共同參與的研究性學(xué)習(xí)模式基于對高職生學(xué)習(xí)特點(diǎn)的分析,我們認(rèn)為,以小組方式獨(dú)立進(jìn)行研究性學(xué)習(xí)在教學(xué)開展之初尚不具備條件。在前期的教學(xué)實(shí)踐中我們以學(xué)生為中心開展研究性學(xué)習(xí)就曾遭遇兩個(gè)困境:一是小組合作往往流于形式,研究的任務(wù)落到少數(shù)人身上;二是缺乏對搜集信息的再加工和自我認(rèn)識,研究成果往往是他人成果的拼湊。

因此,我們認(rèn)為“學(xué)生中心論”和“教師中心論”并無優(yōu)劣之分,二者是對立統(tǒng)一的,必然會在爭論中走向深度融合。20世紀(jì)90年代以來,主張一切以學(xué)生為中心的建構(gòu)主義就從自身出發(fā)走到了其反面[8]。為此,我們建立了師生共同參與的研究性學(xué)習(xí)模式,最大限度地發(fā)揮學(xué)生潛能和教師作用。其優(yōu)勢如下。

(1)教師可以為學(xué)生的研究提供方法論指導(dǎo)。當(dāng)學(xué)生的課題研究陷入困境時(shí),教師可以成為點(diǎn)撥者和咨詢者。如在醫(yī)古文研究性學(xué)習(xí)中,如何利用最有力的論據(jù)去論證自己的觀點(diǎn)是學(xué)生最容易遇到的難題,而教師所掌握的學(xué)科知識容量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于學(xué)生,這時(shí),指而不明的點(diǎn)撥可以為學(xué)生的研究性學(xué)習(xí)提供幫助。

(2)教師的參與可以促進(jìn)學(xué)生有效學(xué)習(xí)。研究小組中的學(xué)生個(gè)體是多樣化的,有的語言表達(dá)能力強(qiáng),有的善于思考,還有的比較勤奮。教師可以根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整任務(wù)并督促學(xué)生完成任務(wù),使研究小組的合作更有效,幫助學(xué)生樹立自信,發(fā)揮潛能。

(3)教師的參與可以捕捉研究性學(xué)習(xí)中的生成性知識。學(xué)生的創(chuàng)新能力和創(chuàng)新思維是教師永遠(yuǎn)想象不到的。當(dāng)學(xué)生在研究性學(xué)習(xí)中有了新觀點(diǎn)或發(fā)現(xiàn)了新材料,教師的參與能夠適時(shí)捕捉這些閃光點(diǎn),豐富研究性學(xué)習(xí)案例。

在高職醫(yī)古文研究性學(xué)習(xí)中,教師不是高高在上的評判者,也不是事不關(guān)己的旁觀者,而是指導(dǎo)者。從這一層面來講,教師是方法的中心,學(xué)生也是研究的中心,他們是平等的。

2.3高職醫(yī)古文課程的課程觀闡釋

任何一種課程觀背后都隱藏著一定的知識觀和學(xué)生觀。傳統(tǒng)課程觀過于強(qiáng)調(diào)客觀知識體系構(gòu)建,忽略了學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中的主體性。這一弊端在醫(yī)古文課程中表現(xiàn)尤為明顯:首先,傳統(tǒng)醫(yī)古文課程根基不深,游離于“醫(yī)”“文”之間,未能根據(jù)課程價(jià)值目標(biāo)構(gòu)建課程內(nèi)容;其次,醫(yī)古文教學(xué)未考慮學(xué)生的接受能力,無語言學(xué)背景的醫(yī)學(xué)生普遍覺得該課程太枯燥艱深。

2.3.1構(gòu)建“醫(yī)”“文”結(jié)合的高職醫(yī)古文課程內(nèi)容醫(yī)古文教學(xué)容易走向兩個(gè)極端,一是過于注重語言文字學(xué)習(xí),變成了文言文教學(xué)的延伸;二是過于注重中醫(yī)學(xué)知識拓展,變成了中國古代醫(yī)學(xué)史。如何在二者之間找到平衡呢?前人也作了有益的探索,段逸山先生主編的《醫(yī)古文》教材,堪稱經(jīng)典[9]。(1)選文注釋旁征博引,不妄加揣測,既引古代注疏在語言文字學(xué)中的觀點(diǎn),又據(jù)其他醫(yī)學(xué)典籍原文對某些醫(yī)學(xué)名詞加以旁證補(bǔ)充。(2)基礎(chǔ)知識介紹中,無論是工具書介紹還是文字學(xué)、訓(xùn)詁學(xué)、音韻學(xué)、語法學(xué)等傳統(tǒng)“小學(xué)”的講解,都能以醫(yī)學(xué)相關(guān)例子加以佐證,很見功力。這也為構(gòu)建高職醫(yī)古文課程知識目標(biāo)提供了很有價(jià)值的思考,即將醫(yī)學(xué)知識和語言文字知識統(tǒng)一起來,并主張學(xué)生自主探究。

因此,我們在課程總體目標(biāo)中明確指出:文選的注解只是一個(gè)例子,在教學(xué)中應(yīng)當(dāng)?shù)玫竭M(jìn)一步補(bǔ)充。在這一總體目標(biāo)要求下,可以讓學(xué)生繼續(xù)尋找例證,不斷豐富醫(yī)古文教材語言文字學(xué)和中醫(yī)學(xué)例證,實(shí)現(xiàn)在尊重經(jīng)典基礎(chǔ)上的“醫(yī)”“文”結(jié)合。另外,由于段版教材編寫較早,還未吸收近年來最新的語言文字學(xué)和醫(yī)古文研究成果,這恰恰為學(xué)生研究性學(xué)習(xí)留下了空間。

2.3.2高職醫(yī)古文課程的定位醫(yī)古文課程已經(jīng)走過近60年的歷程,其存在形式是多樣的,有專業(yè)課、專業(yè)基礎(chǔ)課、選修課等。課程定位根據(jù)不同院校、不同學(xué)歷層次、不同專業(yè)人才培養(yǎng)要求而有所不同,是教材編寫、課程實(shí)施、課程評價(jià)的重要依據(jù)。如中醫(yī)藥專業(yè)本科生階段的醫(yī)古文課程就應(yīng)該從專業(yè)課角度制定課程標(biāo)準(zhǔn),注重專業(yè)性和學(xué)術(shù)性;而醫(yī)學(xué)類職業(yè)院校則要突出社會應(yīng)用性。就高職院校而言,“以服務(wù)為宗旨、就業(yè)為導(dǎo)向、能力為本位”是我們的辦學(xué)理念,所以無論作為專業(yè)課、專業(yè)基礎(chǔ)課還是選修課,醫(yī)古文課程都應(yīng)該結(jié)合學(xué)生的專業(yè)實(shí)際和職業(yè)發(fā)展。據(jù)此,我們將高職醫(yī)古文課程總體目標(biāo)定位為:根據(jù)高等職業(yè)教育規(guī)律和五年制高職護(hù)理、藥學(xué)、康復(fù)治療技術(shù)等專業(yè)人才培養(yǎng)要求,高職醫(yī)古文課程應(yīng)該針對學(xué)生的心理特點(diǎn)和學(xué)習(xí)現(xiàn)狀,以提高其醫(yī)學(xué)人文素養(yǎng)和研究性學(xué)習(xí)能力為宗旨。

課程開設(shè)形式也應(yīng)該具有一定的靈活性。如筆者所在學(xué)校是一所五年制高職院校,有康復(fù)治療技術(shù)、藥學(xué)、護(hù)理等專業(yè),人才培養(yǎng)方案中尚未明確要求開設(shè)醫(yī)古文課程。但《江蘇省五年制高等職業(yè)教育語文課程標(biāo)準(zhǔn)》要求在高年級階段開設(shè)語文專業(yè)選修課,我們在這個(gè)框架下制定了醫(yī)古文課程標(biāo)準(zhǔn),并在康復(fù)治療技術(shù)、藥學(xué)專業(yè)中以專業(yè)限選課形式開設(shè)。其合理性包括:(1)學(xué)生經(jīng)過兩年的語文課程學(xué)習(xí),已經(jīng)具備了一定的古代漢語知識,能夠自主閱讀相關(guān)醫(yī)古文;(2)這兩個(gè)專業(yè)都開設(shè)了中醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)專業(yè)課程,也急需醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)的學(xué)習(xí)作為理論補(bǔ)充;(3)藥學(xué)類專業(yè)職稱考試中醫(yī)古文是內(nèi)容之一,對學(xué)生的職業(yè)發(fā)展有著積極意義。

2.3.3高職醫(yī)古文課程的實(shí)施高職醫(yī)古文課程的目標(biāo)和性質(zhì)決定了課程實(shí)施要緊扣研究性學(xué)習(xí)這一教學(xué)方式。課程實(shí)施的內(nèi)容是多方面的,本文就教材編寫和課程評價(jià)這兩個(gè)方面進(jìn)行闡述,以揭示研究性學(xué)習(xí)背景下高職醫(yī)古文課程的創(chuàng)新。

(1)教材編寫。醫(yī)古文研究性學(xué)習(xí)的知識觀要求教學(xué)內(nèi)容的情境性,這樣才能打破長期以來以知識為本位的傳統(tǒng)教學(xué)模式,將學(xué)生個(gè)性發(fā)展作為教學(xué)出發(fā)點(diǎn)和歸宿。為此,我們的教材鮮明地突出了這一要求,教材框架見表1。

如表1所示,我們所選的文章注重“醫(yī)”“文”結(jié)合,既涵蓋了醫(yī)論、醫(yī)話、醫(yī)案、醫(yī)家傳記,也考慮到中國醫(yī)學(xué)史的發(fā)展,包含了從先秦到清末具有里程碑意義的醫(yī)學(xué)名家。就文選來看,教材保留了一些經(jīng)典文章,如《扁鵲傳》《華佗傳》《大醫(yī)精誠》等;也增加了一些趣味性內(nèi)容,如《葉桂》《董奉》《衛(wèi)德新之妻案》等,雖選自筆記野史,但十分生動,非常有利于學(xué)生的研究性學(xué)習(xí)。此外,將孟河醫(yī)派這一地方特色醫(yī)古文資料融入教材,引導(dǎo)學(xué)生開展實(shí)地調(diào)查研究,增強(qiáng)了課程的活力和開放性。

表1 高職醫(yī)古文課程教材框架

(2)課程評價(jià)。傳統(tǒng)醫(yī)古文課程教學(xué)注重結(jié)果評價(jià),通常以量化形式考核學(xué)生古漢語詞匯量,并通過篇章理解檢驗(yàn)學(xué)生古籍閱讀能力,這無疑有其可取之處。但如果學(xué)生僅依靠機(jī)械記憶完成考核,則與課程初衷背道而馳。因而,我們除量化考核外,還注重過程性評價(jià)。為此,我們制定了課題研究時(shí)間統(tǒng)計(jì)表、方法和步驟階段評估表、活動情況記錄表,并為每個(gè)研究小組建立檔案袋,便于有效開展研究性學(xué)習(xí)。

在結(jié)果評價(jià)方面,我們制定了研究性學(xué)習(xí)成果評審表,并通過教師評價(jià)、小組互評、自我評價(jià)等多種形式對研究成果進(jìn)行考核。考核傳統(tǒng)醫(yī)古文語言文字知識則通過建立課程考核題庫,創(chuàng)建情境化闖關(guān)模式,多次進(jìn)行測試,并與傳統(tǒng)考核方式進(jìn)行比較,從而不斷優(yōu)化。

3 結(jié)語

傳統(tǒng)醫(yī)古文課程在新知識觀的審視下發(fā)掘出的巨大價(jià)值,必然會使教育者的學(xué)生觀和課程觀發(fā)生根本轉(zhuǎn)變。也只有這種變化才會使沉淀了幾千年的醫(yī)古文知識不再是一堆毫無生氣的材料。作為師生而言,將新知識觀、學(xué)生觀、課程觀付諸研究性學(xué)習(xí)這一富有實(shí)踐精神和探索勇氣的教學(xué)方式,其收獲必然是巨大的。正如著名的哲學(xué)家雅斯貝爾斯所言:“教育的本質(zhì)意味著一棵樹搖動另一棵樹,一朵云推動另一朵云,一個(gè)靈魂喚醒另一個(gè)靈魂。”

[1]楊翔,張麗梅.“研究性學(xué)習(xí)”的歷史沿革概述[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2011(21):217-219.

[2]盧梭.愛彌兒[M].李平漚,譯.北京:商務(wù)印書館,1978.

[3]李京玉,韓一龍.PBL教學(xué)法在醫(yī)古文傳記教學(xué)中的應(yīng)用研究[J].中國中醫(yī)藥現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育,2014(9):100-101.

[4]高湲,余泱川,范英麗.醫(yī)古文課程導(dǎo)入古代醫(yī)案教學(xué)法研究[J].中國中醫(yī)藥現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育,2014(18):85-86.

[5]彭君梅.圖表在醫(yī)古文教學(xué)中的運(yùn)用[J].廣西中醫(yī)學(xué)院學(xué)報(bào),2009(3):110-112.

[6]王升,高吉魁.新知識觀:研究性學(xué)習(xí)的知識論基礎(chǔ)[J].教育科學(xué),2002(4):7-10.

[7]王鑒,安富海.知識的普適性與境域性:課程的視角[J].教育研究,2007(8):63-68.

[8]吳木營,羅詩裕,邵明珠.當(dāng)代教育理念中“教師中心論”與“學(xué)生中心論”的哲學(xué)思考[J].東莞理工學(xué)院學(xué)報(bào),2012(6):90-93.

[9]段逸山.醫(yī)古文[M].2版,北京:人民衛(wèi)生出版社,2011.

G423.04

A

1671-1246(2016)03-0027-04

校級課題“研究性學(xué)習(xí)背景下高職醫(yī)古文課程的開發(fā)與實(shí)踐研究”(CW201513)成果之一