新課程下初中物理實驗教學研究

陸宗元

【摘 要】物理實驗教學模式在初中物理教學中占據很重要的位置,實驗教學能夠更好的培養學生動手操作能力,能夠有效提高教學質量和效率,但是在目前實驗教學中都存在很多問題,限制了學生能力培養和發展。實驗教學創新對初中教育來說至關重要,本文就初中物理實驗教學中的一些問題進行探析,希望對廣大師生的物理教學和學習有所幫助。

【關鍵詞】新課程背景;初中物理;實驗教學

教師在物理教學中要重視物理實驗的操作性和趣味性,才能有效激發學生學習物理的興趣,才能更好的培養學生物理邏輯思維和良好學習習慣。物理實驗能夠幫助學生靈活運用教材上的理論知識,能夠促進學生對物理學習產生濃厚的興趣,能夠提高學生的創新和創造能力。下面筆者將從實驗內容和實驗手段兩大方面闡述創新的模式。

1.實驗內容的創新模式

1.1演示實驗

傳統物理實驗教學中,教師容易趨向簡單的介紹性演示,將教材上的實驗步驟原原本本復述一遍,對于學生來說,這并沒有任何意義,教師在演示實驗教學中,要注重實際操作演示,才能幫助學生更好的理解實驗步驟。

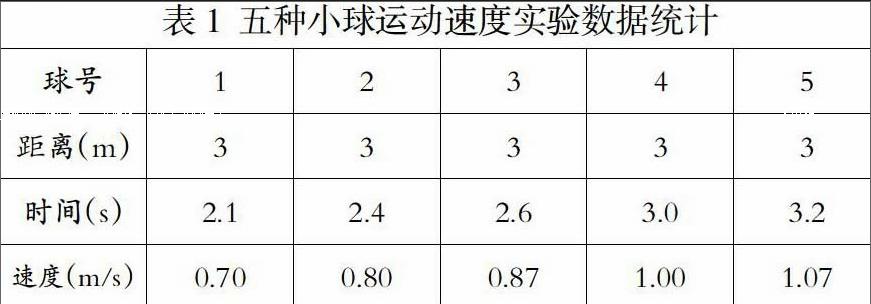

例如在蘇科版初中物理速度測定實驗中,首先教師要引導學生對時間、路程概念進行理解,要控制好不變量和應變量之間的關系,本次實驗探究的是物體在單位時間內通過的路程,即得到速度。然后進行實驗演示,準備5個不同重量的小球,從相同的高度釋放,記錄小球落地的時間,根據時間、路程,計算小球運動的速度,并繪制表格。最后引導學生自行組織合作小組開展實驗,并填寫、整理、計算實驗數據,如表1所示。

通過教師的演示,學生可以更快的掌握實驗技巧,能夠快速開展實驗,并通過整理數據、分析數據、計算數據,得到最終的實驗結果,通過親自動手操作,學生對物理實驗中學到的知識將會更加深刻。

1.2探究式實驗

在探究式實驗教學中,教師要注意培養學生發現問題、分析問題并解決問題的能力,將課堂的主體位置還給學生,引導學生對教材中的實驗進行設計、開展并得到結論,并與教材內容相比較。

例如蘇科版初中物理教材中《聲音的傳播》教學時,應用探究性實驗教學模式,第一步,創造實驗教學情境,播放汽車鳴笛、空谷回音等聲音視頻,引發學生思考,視頻中的聲音都是通過什么途徑進行傳播,引導學生進行實驗設計。第二步,要求學生進行分組實驗,通過交流溝通得到更多實驗猜想,并設計猜想實驗步驟,經過討論,他們認為聲音在液體、氣體、固體中都能夠傳播,根據猜想進行實驗。第三步,猜想驗證,首先是聲音在液體中傳播實驗,將發聲的鬧鐘放在水中,隔著水依然能夠聽見鬧鐘的響聲,說明液體可以進行聲音的傳播;其次進行聲音在氣體中的實驗,其實這個實驗學生每天都在做,我們生活在空氣中,彼此發出的聲音就是通過空氣進行傳播;最后進行聲音在固體中傳播的實驗,安排兩名同學在鋼管或書桌的兩邊,其中一名同學敲擊鋼管或是書桌的一角,另一名同學貼近鋼管或書桌,判斷是否能夠聽到聲音,并描述聲音的大小和品質。通過實驗驗證,同學們對聲音的傳播都有了更加深刻的理解,在實驗中,教師抓住時機,進行課堂紀律教育,幫助學生培養良好的課堂學習習慣,不在課堂上隨意聊天,上課不帶手機,避免手機在課堂上突然發出聲音,干擾其他同學的聽課進度等。探究式實驗強調培養學生的探索、求真、創造精神。

2.實驗手段的創新模式

2.1加強多媒體在實驗教學中的運用

多媒體具備形象、生動、有吸引力的特點,是初中教育中比較新穎的教學工具之一,加強多媒體在實驗教學中的運用,即通過多媒體資源更加直觀的向學生展示實驗的過程,還能在實驗過程中配上形象化的聲音,激發學生對物理實驗的興趣。通過多媒體,可以清晰的展示各種實驗儀器的使用步驟,幫助學生理解實驗儀器具體操作步驟,同時可以將實驗儀器與多媒體進行連接,學生在實驗中得到的數據可以實時的傳送到多媒體中,更加詳細、準確的記錄實驗數據,并快速計算實驗結果,促進學生在實驗中培養求真、務實的精神,保持嚴謹的科學態度。

2.2加強電子書在實驗教學中的運用

電子書在實驗教學中運用效果與多媒體差不多,多媒體比較偏向于集體教學,而電子書更有針對性,可以根據每個人學生能力的不同進行不同程度設計,學生根據自己對知識的理解程度,自主調節實驗視頻播放進度,遇到不懂的問題可以采取倒退重復學習的方式,保障學生在物理實驗學習中對每個知識點都能夠形成比較深刻的印象。同時電子書在學生學習過程中就像是另一位老師,一位突破時間和空間限制的貼身家教。

3.小結

總而言之,實驗是物理教學中重要的組成部分,實驗教學質量和效率直接影響整體物理教學質量和效率,在此基礎上,教師應該對實驗教學保持高度的重視,充分發揮實驗教學對學生學習興趣的培養作用,激發學生創造和創新能力,提高初中教育質量。

【參考文獻】

[1]劉好軍.新課程理念下初中物理實驗教學策略[J].學周刊,2016.20:95-96

[2]許寶貴.新課程下初中物理實驗高效教學的實踐與探尋[J].學周刊,2015.29:145

[3]張鵬華.論初中物理實驗教學的新模式[J].西部素質教育,2016.15:114