將學生核心素養的發展作為學校體育的使命

孟文硯+++陳悠

關鍵詞:核心素養;學校體育;使命;長三角地區;特級教師;教學研討會

中圖分類號:G633.96 文獻標識碼:B 文章編號:1005-2410(2016)12-0006-02

充滿運動激情和創新活力的2016年長三角地區特級教師教學研討會11月17日在江蘇省鎮江市圓滿地落下了帷幕。

這次在鎮江舉辦的2016年長三角地區特級教師教學研討會,通過鎮江新區伯先中學和鎮江新區實驗小學這兩個充滿活力和激情的教學現場,為參會者創設了和諧包容的教學研究情境,在數千名活潑可愛的中小學生參與下,我們以“基于學生發展核心素養的有效教學”為主題,展開了一系列活動,使“基于學校、為了學生”的宗旨落到實處,體現了貫徹中央“強化體育課和課外鍛煉”指示的力度與深度,凸現出廣大一線體育教師對教育部2014年在《關于全面深化課程改革落實立德樹人根本任務的意見》中提出的“研究制定學生發展核心素養體系和學業質量標準”的關注和熱議。

一、焦點:為什么現在提出“核心素養”理念

本次長三角地區特級教師教學研討會盛況空前,60多位體育特級教師和近500位體育骨干教師濟濟一堂,短短兩天,六節體育實踐課、兩場大課間活動,五個講座,六個點評,十幾位專家和老師的發言,全部聚焦于學生發展核心素養,成為本次長三角地區特級教師教學研討會的一大特點。

為什么在課程改革一系列理念、方案、措施尚須進一步落實和鞏固提高的時候又提出“核心素養”這一理念?

筆者認為任何一個教育理念的提出都離不開那個時代的特征和需要,20世紀80年代“雙基”(基礎知識、基本技能)的提出是撥亂反正、以經濟建設為中心,重新認識“知識”和“知識分子”的作用而提出的理念。“素質教育”則是20世紀90年代為迎接21世紀而提出的理念,《國務院關于基礎教育改革與發展的決定》(國發[2001]21號)提出“實施素質教育,必須全面貫徹黨的教育方針,認真落實《中共中央、國務院關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》,端正教育思想,轉變教育觀念,面向全體學生,加強學生思想品德教育,重視培養學生的創新精神和實踐能力,為學生全面發展和終身發展奠定基礎。”根據國發[2001]21號文,教育部決定從2001年秋季起進行義務教育課程改革實驗工作。由此,提出了一系列理念,為素質教育在課程領域的實踐指明了方向。

現在,我們又提出了學生發展核心素養的理念,其實質是培養21世紀信息時代、知識社會、全球化時代的“健全的人”,張華教授稱這“健全的人”為“新人”,他說這樣的“新人”能“將知識和技能用于解決復雜問題和處理不可預測情況所形成的能力和道德”。因此,筆者認為“學生發展核心素養”的提出是對我國長期以來所倡導的素質教育思想的延續和深化,是課程改革“完成了教育價值觀后”朝著立德樹人目標的“再出發”,是對國外提出的21世紀素養的呼應。

二、熱點:如何認識體育學科核心素養在發展學生核心素養中的作用

本次特級教師教學研討會上,上海閔行區特級教師馮敏所作的“開啟‘三化模式,培育核心素養”報告,為大家呈現了一條上海市“小學興趣化、初中多樣化、高中專項化”12年系列化體育核心素養“自主健身”通道;浙江溫州市特級教師陳欽梳所作“直面體育教學現狀、指向體育核心素養”報告,個性化地提出了體育學科核心素養的表現,整體地介紹了浙江省“技術、體能、運用”三維度單元構建策略;江蘇連云港市特級教師惠志東所作“談體育學科核心素養的培養”報告,則從展示自己課堂教學的真實情境引出為什么要提出核心素養,核心素養的內涵,并以高中三門球模塊為例,介紹了自己學習《普通高中體育與健康課程標準(征求意見稿)》后,對基于體育核心素養的模塊建構方案的探索。三位特級教師的報告和現場教師的即興發言分別從不同的視角探討了體育學科核心素養在發展學生核心素養中的作用。

筆者認為“核心素養”既包括跨學科核心素養,又包括學科核心素養。體育學科核心素養是學生發展核心素養(自主發展、文化修養、社會參與)在體育與健康課程中的具體體現,是學生接受基礎教育過程中逐步形成的適應身心健康發展和形成終身體育習慣所需要的關鍵能力和必備品格。

“核心素養”中的“素養”一詞與“素質”既有相同之處又有不同之處,它強調的是后天的培養和養成,這就需要知行合一。體育與健康課程具身體驗、行勝于言的實踐性特征無疑有利于學生核心素養的發展。

在世界各大經濟體所提出的核心素養框架中均提到的素養有4個:合作;交往;信息通訊技術素養;社會文化技能與公民素養。可以說體育學科核心素養囊括了這4個素養,因此體育學科核心素養對學生發展核心素養的貢獻率很高。每一位體育教師都要增強“立德樹人”的責任感和自信心。

三、亮點:基于學生發展核心素養的常態體育課

本次長三角地區特級教師教學研討會上最吸引人注意的是六節體育實踐課。江蘇的兩節課均由特級教師來上,更引來眾多參會者的圍觀。

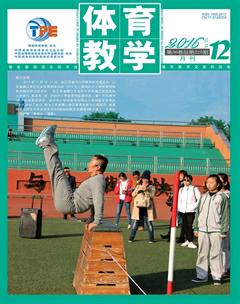

大家一定還記得在第五屆全國體育教學展示活動上,那節受到毛振明教授好評的籃球課授課教師王竹平,此后,他不僅成了專業期刊封面人物,還評上了江蘇省特級教師。此次,他挑戰自我,上一節不是他專業項目的“支撐跳躍-斜向助跑直角騰越”體育實踐課。課上,他用四個誘導性練習,環環相扣、步步深入地引入“斜向助跑直角騰越”,并讓全體學生都達成了學習目標。為什么在很多人看來學生怕學、教師怕教的橫箱支撐跳躍在這節課上取得了成功,原因是王竹平老師用有效的教學方法,培養了學生直角騰越的能力。在這一過程中教師并未口號式地要求學生果敢、頑強、合作,但通過學練,學生確實表現出果敢、頑強的意志品質,并展現出互助合作的新風貌。這就是著眼于學生發展核心素養的體育課。

江蘇另一位特級教師、南京游府西街小學副校長倪晨瑾所上的一節小學體育實踐課“障礙跑”,展示了常態課的真實情境,教師教態親切自然,學生天真可愛,學得主動活潑,如果每節課都像這樣,日積月累必然養成小學生良好的學練方式和運動習慣。基于學生發展核心素養的常態課平實但不平淡,自然但不自流,簡約但不簡單。

在伯先中學富有育人氣息的教學現場還有兩節體育課活力四射,受到觀摩教師的嘖嘖稱贊。上海靜安區體育學科帶頭人王廣轉老師所上的“映象長三角 快樂定向跑”結合校園運動場地創設了學生們游覽長三角主要城市景點的定向跑情境,讓學生依據地圖的提示依次通過各個城市景點,然后在通過城市景點途中教師又設計了一些障礙讓學生分組進行對抗賽。學生們在跑中玩、玩中跑,在互動中合作,在合作中競爭,累得滿頭大汗卻非常快樂。這樣高密度的耐久跑不僅讓學生跑出了樂趣,而且培養了學生的團隊意識和合作克服困難的精神,受到大家的一致好評。在籃球場上,浙江省杭州市江干區體育兼職教研員、杭州市名師莫豪慶老師正在上一堂“籃球原地單手肩上投籃”的體育實踐課,莫老師在該課的設計思路中提出“圍繞體育學科核心素養,體育課堂教學應從單一運動技能學習模式轉向學會運動、發展運動能力為重點”。他在課堂教學中身體力行,注重讓學生在運動中學習動作技能,在合作與對抗的學練中發展運動能力,把核心素養這一熱詞轉化為課堂上可操作的行為。

當下的初中體育課堂教學常常因為某些學校針對體育中考的應試教學和只帶優生玩而讓大多數學生自流的“活動課”而受到質疑,本次研討會上展示的三節初中體育課讓人眼前一亮,它說明在黨中央“強化體育課和課外鍛煉”的號召下,初中體育課同樣能上得有趣、有效、有活力。

四、難點:將“核心素養”理念轉化為可操作的教學行為

《中國學生發展核心素養》總體框架出臺后,“核心素養”成為一個熱詞,從本次長三角地區特級教師教學研討會上就可略見一斑。但是核心素質絕不能停留在理念上,它應該轉化為可操作的教學行為。

首先,我們要明確“核心素質”是對“三維目標”的優化,從“三維目標”到“核心素質”我們要解決的是三個維度目標的融合,實現課程目標的科學化與具體化。因此,我們要對課改十幾年來“三維目標”下的教學作一反思。例如,情感、態度、價值觀這一維度,往往有大而空和貼標簽之嫌,如何依據發展運動能力這一主線制定有針對性的、具體可行而又可觀測的情感、態度、價值觀維度的目標是我們的追求。

其次,“核心素養”本身包含了探究過程,這是對我們轉變教學方式的巨大推動。回望課改之初,我們曾轟轟烈烈地進行過“自主學習”“合作學習”“探究學習”等教學方式的實驗,但是很遺憾地是未能取得實質性的進展。美國的學習專家愛德加·戴爾1946年就曾經提出過一個學習方式的金字塔模型。他認為,學生的學習方式由表層到深層可以分為七種。在相同的時間對相同的內容進行學習時,不同的教學方式,學習效果差距極大。因此,將“核心素養”理念轉化為可操作的教學行為,轉變教學方式勢在必行。

再次,要在學習評價上下功夫。課改十幾年來在學習評價上有過很好的研究,但一到實施層面就變得困難起來。例如,我們曾在十幾所學校進行國際田聯北京中心推廣的趣味田徑實驗,應該說取得了很好的效果,但不少教師感興趣的僅僅是“形”即趣味化器材,而真正的“神”即趣味田徑運動模式和對團隊進行集體評價的方法卻沒有學到家。有些教師提出疑問:只對團隊進行評價,團隊中的每個學生怎么考核呢?這就涉及到對學習評價的認識觀了。正因為我們的學習評價總是指向學生個體的技能動作的考核,所以,我們的體育教學往往只注重教學“動作方法”而不教學生怎樣在運動中學習技能,并轉化為運動能力和相關品格。

筆者認為現在從“三維目標”走向“核心素養”一定要抓好“學業質量標準”的軟著陸。

五、結語

2016年長三角地區特級教師教學研討會關于“核心素養”的話題僅僅開了一個頭,后續的學習、研討、落實的路還很長。在實現中國學校體育夢的長征路上,各個特定時期國家提出的理念、政策、目標還會不斷出現,我們一定要熱情地學習、研討富有時代精神的新理念、新精神,同時也一定要對照本地區、本單位的實際情況冷靜地進行調研、分析,扎實穩妥地做好落實、推進工作。相信如果每一個體育教師都能將學生核心素養的發展作為自己的使命,就一定能將我們的課程改革推進到一個新的境界。