巧用比較,提升初中化學實驗教學實效

陸玉涵

摘要:文章闡述了在初中化學實驗教學中,運用比較的方法提高教學效率的一些實踐及反思,主要從實驗裝置的綜合比較、實驗現象有效比較、實驗操作正誤比較、實驗結論新舊比較進行論述,從而幫助學生形成科學的思考方法,提高化學學習效率。

關鍵詞:比較;實驗裝置;實驗現象;實驗操作;實驗結論

文章編號:1008-0546(2017)02-0079-03 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2017.02.026

黑格爾說過:“假如一個人能看見當前顯而易見的差別,我們不會說這人有了不起的聰明。同樣,一個人能比較相近似的東西而知其相似,我們也不能說他有很高的比較能力。我們所要求的,是要能看出異中之同和同中之異。”比較是根據一定的標準,把彼此有某種聯系的事物或現象加以對照,從而確定其相同與相異關系的思維過程和方法。實驗,又是化學學科的靈魂和核心所在。因此在實驗教學中合理地運用比較的方法,可以讓學生發現事物之間的規律,找出事物之間的聯系和區別,從而達到舉一反三、觸類旁通的效果,有助于形成科學的思考方法,提高化學學習效率。

一、比較法在化學實驗教學中的運用

1. 實驗裝置綜合比較 建立科學系統的認知體系

化學實驗是學生獲取知識,形成科學認知的重要途徑。而承載實驗的一些實驗裝置復雜多樣。面對多種多樣,孤立抽象的實驗裝置,學生的認知容易片斷化,難以建立系統的認知體系。看到復雜的實驗裝置往往沒有多大學習熱情和興趣,甚至產生畏難情緒。而通過將實驗裝置綜合的比較,尋找裝置和裝置之間的聯系區別,則有助于讓獨立的各裝置串連成線,建立起科學系統的認知體系。

在復習固體和液體藥品反應的發生裝置的復習過程中,其中就涉及許多初中階段最為重要的實驗裝置。將書本基本裝置的遞進式比較過渡到拓展裝置的平行式的比較,則能讓學生對實驗裝置的認識更為系統清晰。

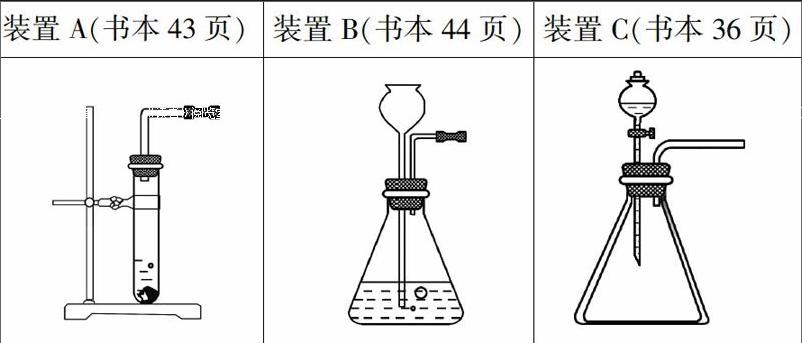

(1)書本裝置的遞進式比較(比較裝置的特點和不足)

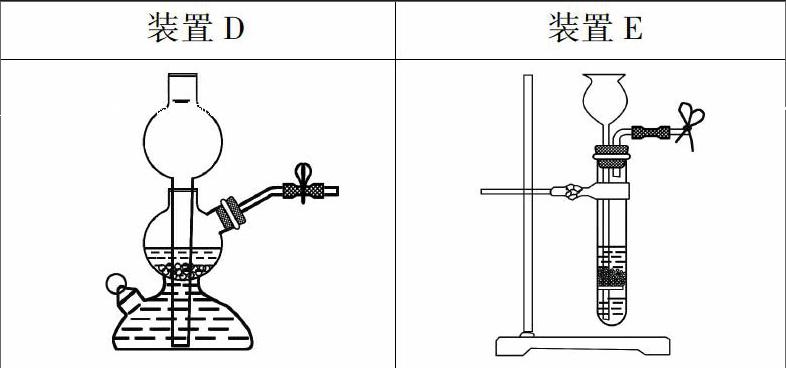

主要從三套裝置的特點和不足進行比較,裝置A簡易但不能隨時添加液體,裝置B可以隨時添加液體藥品但不能控制反應速率,裝置C可以隨時添加液體,可以控制滴加液體藥品的量來控制反應速率。但這些裝置都無法實現控制反應開始和停止的功能。此時順勢引入可以控制反應開始和停止的裝置---啟普發生器。通過實驗讓學生了解其工作原理。而對啟普發生器進行變形,又能組裝出另外一套與其原理一樣的發生裝置,比較這兩套裝置的各部分儀器(裝置D中的球形漏斗、容器中間、旋塞相當于裝置E中的長頸漏斗、試管、彈簧夾),學生理解啟普發生器的工作原理,自然就能明白裝置E這套裝置的工作原理。即裝置E的長頸漏斗中加入液體藥品、固體藥品置于有孔塑料板上,當加入的液體與固體藥品接觸時,反應發生。當關閉彈簧夾時,反應停止。反應原理和啟普發生器一致。學生通過比較這兩套裝置的各部分儀器,提高了學習效率。最后再將五套裝置以功能升級的方式進行比較,即從簡易裝置(裝置A)升級到可隨時添加液體藥品的裝置(裝置B),再升級到可以控制反應速率的裝置(裝置C),最后升級到可以控制反應的發生和停止的裝置(裝置D和裝置F),這種層層遞進式比較的方式,把原本看似孤立的裝置聯系起來,這些裝置如同一個集合一樣,有一定的邏輯聯系和關聯,便于學生理解和掌握。

(2)拓展裝置的平行比較(比較裝置的組成儀器)

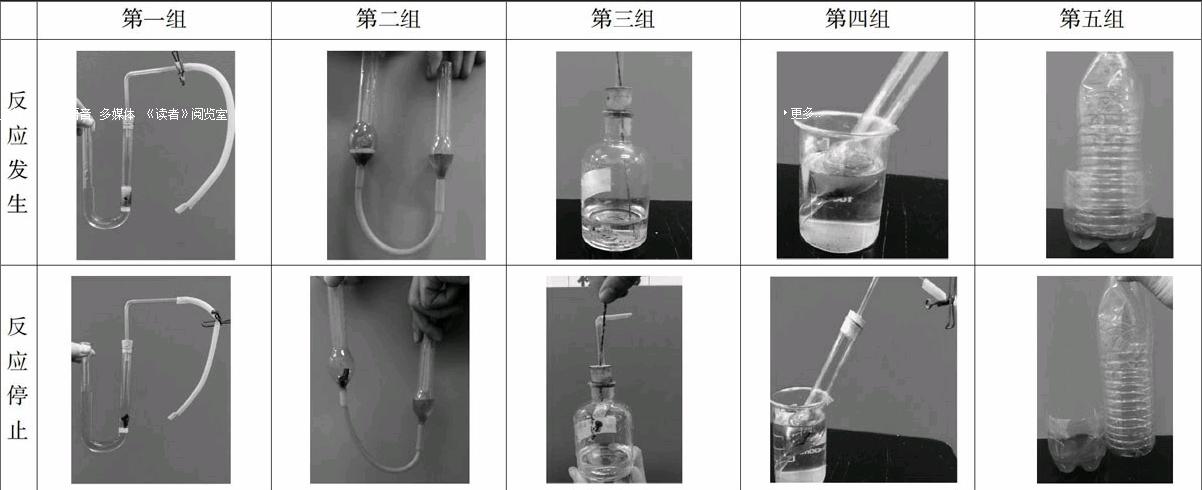

有了這兩套可以控制反應發生和停止的裝置(裝置D和裝置F)做基礎,為了讓學生的思維進一步發散,引導學生利用實驗室或生活中的物品進行創新實驗的設計,通過比較這些儀器,其實不難發現,要讓反應開始,只要讓固體和液體藥品接觸。讓反應停止,即讓固體和液體藥品分離。提供給學生一定的實驗器材,設計并動手實踐以下五組創新裝置,讓學生感受這些裝置是如何實現控制反應的開始和結束。

工作原理:第一組裝置通過向U形管中左側加入液體,固體置于有孔塑料板上,將固體和液體充分接觸,反應發生,關閉彈簧夾,固體和液體藥品分離,反應停止。這一組裝置的工作原理類似于裝置D和裝置E,有了前面的鋪墊,組裝出這一套裝置也就水到渠成。第二組裝置從干燥管一側加入液體藥品,另一側加固體藥品,通過手動調節兩管高度實現固體液體藥品的接觸和分離,從而實現反應的發生和停止。第三組裝置,可抽拉的銅絲下方的網兜中加入固體藥品,瓶中加入液體藥品,通過抽拉銅絲實現固體和液體藥品的接觸和分離,從而實現反應的發生和停止。第四組裝置,在干燥管中加入固體藥品,燒杯中加入液體藥品,將干燥管浸入液體藥品中,使液體和固體藥品充分接觸,反應發生,關閉彈簧夾或是直接拿出干燥管讓固體和液體藥品分離,反應停止。第五組裝置是利用生活中的廢舊塑料瓶組裝,在底部有孔的塑料瓶中加入固體藥品,在廢棄塑料瓶底加入液體藥品。讓塑料瓶浸入液體藥品中,固體和液體接觸,反應開始,再講塑料瓶拿出液面,固體液體分離,反應停止。

教學時,通過靈活運用這種綜合的比較方法,讓個別孤立的知識形成整體網絡結構,讓知識化零為整,從而讓學生達到融會貫通,建立起系統化的認知體系。

2. 實驗現象有效比較 避免知識混淆不清

探究物質的性質實驗中,有時不同的性質卻出現相似的實驗現象,這讓學生抓不住事物的本質特征。此時若能抓住事物特征設計出不同現象的實驗進行比較,讓學生通過顯著差異的現象去辨別不同的性質,則可以有效避免錯誤認知的形成。

在蛋白質特性教學中,向雞蛋清中分別加入飽和硫酸銨及醋酸鉛溶液后均出現白色不溶物。由于前者是由于蛋白質的溶解度降低而析出,發生的是物理變化,后者由于醋酸鉛使蛋白質化學性質發生了改變,發生的是化學變化。這兩個性質實驗,雖然現象相似,但其所體現的性質卻大不相同。為了讓學生能夠區分這兩者的不同,補充這樣一個對比實驗進行比較:向之前產生的白色不溶物中分別加入等量水,振蕩后發現前者白色不溶物逐漸減少,而后者白色不溶物無明顯變化。通過這兩個截然不同的實驗現象分析,前者白色不溶物減少是因為析出的蛋白質重新溶解,后者因為蛋白質性質發生了改變,所以無法再溶解到水中。通過設計這樣的實驗進行現象的比較,則可以幫助學生準確地掌握性質的內涵,避免混淆,避免張冠李戴。

除此之外,對于一個概念的理解,有時只有文字的描述,學生理解起來不夠全面。通過設計對比實驗進行比較,可以幫助學生理解概念。飽和溶液的理解看似不難,但有時學生理解時的囫圇吞棗導致概念理解片面。飽和溶液是指一定溫度下,一定量的溶劑里,不能再溶解某種溶質的溶液,稱為這種物質的飽和溶液。部分學生認為飽和溶液就是不能溶解任何物質的溶液,也就是說未理清以下這一點:在一定條件下,某物質的飽和溶液不能溶解該物質,但還可溶解其他物質。為了讓學生理解區分概念,可設計以下的對比實驗:將兩支試管中,分別加入適量硝酸鉀飽和溶液,分別向兩支試管中再加入少量硝酸鉀和少量高錳酸鉀,振蕩。觀察現象,加入硝酸鉀的那支試管中硝酸鉀未繼續溶解,而加入高錳酸鉀的那支試管中的溶液立刻呈現紫紅色,高錳酸鉀顆粒消失。很顯然,通過比較溶液顏色的區別及加入固體顆粒是否減少的現象,對概念的理解顯得直觀易懂。

3. 實驗操作正誤比較 養成嚴謹的科學態度

化學實驗操作時,要求學生嚴謹規范。不同的實驗操作可能會導致不同的實驗結果。而一些錯誤的實驗操作有可能會引起一些后果。對于一些操作,學生不能引起足夠的重視,對該操作的認知不到位。而通過比較正誤操作,能夠幫助學生養成嚴謹的科學態度。

稀釋濃硫酸的實驗中,通過比較正確操作:將濃硫酸沿著玻璃棒注入水中,并且用玻璃棒不斷攪拌,以便散熱。另外一組錯誤操作:將水注入濃硫酸中,并在燒杯內壁貼上白紙,由于濃硫酸溶于水放出大量的熱使密度較小的水帶著一部分酸液濺出,把紙片腐蝕。讓學生感受錯誤操作可能導致的后果,讓學生引起足夠的重視和警誡,從而養成嚴謹的科學態度。

4. 實驗結論新舊比較,培養知識遷移能力

化學課程標準中提出初步運用比較、分類、歸納和概括等方法對獲取的信息進行加工。一些實驗結論的得出,其實可以充分調動已有的知識概念,讓學生由此及彼地認識未知的新知識,形成正確的結論。

在酸雨的實驗教學過程中,通過實驗最后獲得一系列結論,這些結論以化學方程式形式呈現:SO2+H2OH2SO3;2SO2+O22SO3;SO3+H2OH2SO4。對于第一個化學方程式,通過比較二氧化碳和水反應的化學方程式(CO2+H2OH2CO3),CO2 和SO2在書寫上,僅僅是C和S的區別,因此,只需要將原來化學方程中CO2+H2OH2CO3的C換成S, 就能夠寫出正確的化學方程式,即SO2+H2OH2SO3。 對于后面兩個方程式,引導學生,如何將SO2轉化成SO3,其實只要增加氧元素,很容易猜想到氧氣作為另一反應物即可,而SO3轉化為H2SO4,從分子結構上看,這兩者書寫上就差一個水分子,很容易猜想到水作為另一反應物。通過以往學習的二氧化碳相關實驗結論遷移到二氧化硫轉化為硫酸的實驗結論。通過比較已學過的同類事物,與新學知識進行比較,引導學生發現事物的個性或共性,有利于學生遷移能力的形成。

二、實驗教學中運用比較法的實踐反思

1. 重視方法的有效性

比較法一般使用最多的有:類比,即把同一事物進行比較;列比:即把相對獨立的互為并列的事物進行比較;寡眾比:即把同類中的某事物與眾多事物進行比較;綜合比:即把一系列的各個事物的諸方面進行比較。實驗教學中,雖然經常會使用到比較的教學方法,將實驗教學中的諸多片斷進行整理歸類,而不同的教學內容要依據需要選擇適宜的比較方法。同時要根據實際情況運用比較法,不能為了表現教學的表面的浮華而隨意運用比較法,要確保使用的比較方法的有效性。

2. 重視科學思想的滲透

化學教育的目的是為了增進學生對相關知識的理解,養成良好的思維習慣。良好的思維品質包括思維的廣闊性、思維的批判性、思維的深刻性、思維的靈活性及思維的創新性等多方面。可見,啟迪學生的科學思維至關重要。而在教學中,雖然進行了比較式的教學方式,但往往側重教師層面的教學,而忽略了向學生滲透科學思想。也就是說,在實驗教學中運用比較的方法,不僅僅是讓學生學會該種知識,更重要的是,讓學生去感受并學習比較法的科學思想。因此,在教學過程中,如果能在傳授知識的同時,滲透科學的思想方法,則對學生的教育會有更深遠而有意義的正面影響。

在實驗教學中,通過比較知識本身及相互之間的異同點,能夠有效幫助我們解決易混淆、難理解的知識,在同中求異、異中求同的過程中,進行知識的遷移,學習科學的比較方法,形成良好的思維習慣,這對學生來說,是一筆寶貴的知識寶藏,將會受益終生。

參考文獻

[1] 劉愛蘭.淺談比較法在化學教學中的運用[J].鄂州大學學報,2008(5):67-70

[2] 尹中環.對比教學 奏響實驗探究華彩樂章[J].中學化學教學參考,2010(6):15-16

[3] 黃平.在中學化學教學中利用對比實驗發展學生思維品質的實踐研究[D].云南師范大學,2006

[4] 郭曉鳳.初中化學對比探究實驗的功能研究[J].江蘇科技信息,2011(11):21-23

[5] 樊朝霞.初中化學教學中對比實驗的應用[J].都市家教,2008(5):289