猜測 設計 探究 交流

謝新發

摘要:學生“核心素養”的培養是2015年教育領域的核心詞,幾乎所有的學科都是圍繞著學生核心素養的培養開展的。在小學科學學科亦是如此,本文結合作者參加2015年由中國教育學會科學教育分會組織的2015年度“中小學科學課堂教學研究與優質課展示”活動,圍繞幾節比較出彩的課堂,從科學課堂教學的猜測、實驗的設計、科學活動的探究以及課堂中的教學交流來論述培養小學生的科學核心素養。

關鍵詞:猜測;設計;研究;交流;核心素養

2015年在云南師范大學附屬實驗中學觀摩了由中國教育學會科學教育分會組織的2015年度“中小學科學課堂教學研究與優質課展示”活動,我們所在的是二會場,一共觀摩了17節科學課,其中包括1節初中物理和1節初中化學課。上課的孩子來自于與云南師范大學附屬小學。本次活動的主題是“核心素養”,所有教學內容都是科學課中的“物質與科學”領域。下面結合我的聽課記錄,說說我的體會。

一、合理猜測

猜想是科學實驗研究的第一步,很多科學家的發明研究也都是由猜想而來的。作為小學科學課,很多科學問題的提出也是基于學生已有的生活經驗和認知規律而提出的。

安徽黃仁軍老師執教的《小車的運動》一課,在導入環節,播放視頻:兩輛載重汽車,一輛開得很快,一輛開得很慢,想一想載重汽車的快慢可能與什么有關?這是我們要研究的問題,結合視頻,大膽猜想一下載重汽車運動的的快慢可能和什么有關。

黃老師鼓勵孩子大膽猜想、讓孩子說出他們的想法。孩子們的猜想有:汽車發動機的馬力、載重量、拉力、路面情況等。最后老師小結引導學生明確猜測還不能知道這些因素是不是真的,而是需要驗證;同時引導并明確本節課研究拉力和載重量對汽車行駛快慢的影響。

在這個導入環節,老師根據學生的問題入手,引導學生自主的從視頻中發現問題,老師適時拋出問題:載重汽車運動的快慢可能跟什么有關?并鼓勵孩子以此進行多種猜測,很多孩子都能結合自己的已有生活經驗,做出合理的猜測;以猜測為導向,激發學生探究的欲望。

小學生天性活潑,思維活躍,對周圍的事物充滿著好奇,要鼓勵他們在思考問題的基礎上合理猜測,不能讓標準的答案禁錮孩子的思維,以至于孩子不敢去想,不敢去猜,而是充分鼓勵孩子們大膽猜想,才能讓他們思維活躍、時常保持一顆好奇心與對周邊事物進行探究的欲望。

二、重實驗設計

我們都知道科學課堂需要以實驗為基礎,讓孩子在實驗的過程中探究;但是,做實驗不是拿著器材就做,而是需要有實驗方案,即實驗設計,怎樣做才可以驗證我們的猜想。在往常的教學中,可能更多地實驗設計是由老師提供,學生只是分組或個人完成實驗,當然這種模式是可以讓看到實驗結果的,只是學生就成了實驗的機器而不是主人。

重慶的王江東老師執教的《擺的研究》一課,讓我對實驗設計有了更為深入的認識。

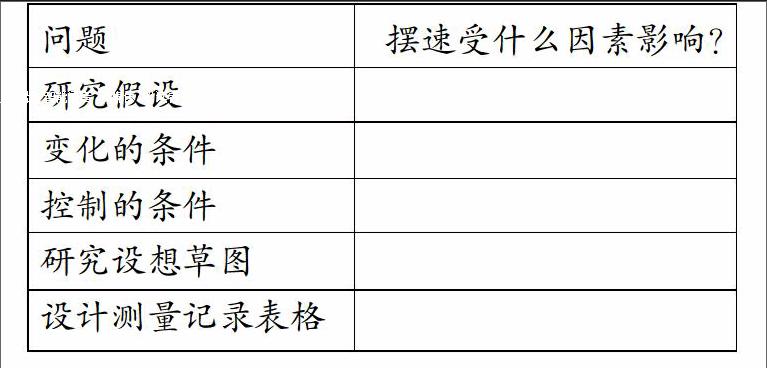

先讓學生思考為什么各小組的擺都是擺動了10次,但各小組所需要的時間卻不一樣?是什么影響了擺的擺動速度?通過教師的問題引發學生討論,得出七種可能出現的情況并板書:擺錘、擺繩、擺幅、擺錘+擺繩、擺錘+擺幅、擺繩+擺幅、擺錘+擺繩+擺幅。

此時教師引導學生看課本第5頁中關于以沉浮與重量、體積大小的關系為例來為學生實驗搭建基礎,并告訴學生科學家往往采用其他因素不變的方法來研究某一因素是否對結果產生影響的。這一環節,老師有效地根據學生已有知識經驗,逐步地滲透單一變量控制法這一重要的實驗方法。

教師接著追問:那么,對于影響擺速的三個因素和可能出現的多種情況,我們該怎么辦呢?是否還可以用到控制條件的辦法呢?

接著呈現下表,并要求學生小組討論,并提出實驗設計的方法。

日常教學中我們非常重視實驗操作本身,卻忽視了對孩子們實驗設計能力的培養,本節課為實驗設計作了很好的范例,可能上這樣的一節課需要花費我們比較多的時間與精力,但是學生的科學思考能力卻在潛移默化之中得到不斷提高,這不正是當前我們的學生最欠缺的嗎?所以,花點時間,老師做好引導,讓孩子去設計實驗應該能有事半功倍的效果。也只有通過這樣的嘗試,學生的科學素養才能得到較好的提升與體現。

三、實驗探究

實驗探究是科學教學中的主體部分,是孩子探究科學知識的過程,在實驗探究的過程中解決問題,總結實驗現象并得到結論是科學課堂的核心目標之一。因此,在課堂教學中,我們要通過學生參與到實驗探究中來讓學生經歷科學知識形成與發展的過程。

上海的劉瑩老師執教的《水的壓力》一課,通過讓學生觀察思考:當木棒和水分別放入一端扎有橡膠薄膜的塑料筒中,橡膠薄膜向下突出,此現象說明了什么?之后讓學生帶著長臂手套親自體驗,讓學生體會到來自水的壓力,并出示實驗設計方案印證猜想。接著引導學生思考水的壓力大小的特點。

實驗過程中先利用扎有橡膠薄膜的塑料瓶探究水的壓力大小,讓學生通過觀察到水中橡膠膜的變形,讓學生看到水的壓力,此外根據橡膠模的變形程度,以此建立起橡膠模變形的過程與其受到水壓大小的聯系。最后再使用水壓測力計來驗證這一實驗結論。

通過學生的實驗探究,在小組合作中驗證猜想,最終得到實驗結論。

劉老師在實驗過程中,為學生準備了自制教具:扎有橡膠模的塑料瓶,以此凸顯水壓大小,通過橡膠模巧妙地將水壓大小顯現出來。

整個實驗探究過程,看出了劉老師扎實的科學教學基本功和深厚的專業知識功底,教師的個人素質對于學生科學素養的形成起著關鍵作用,并能在教學中逐步地影響學生核心素養的形成與發展。

四、交流研討

課堂中的匯報交流與研討往往是最值得期待的,因為在這個環節中最容易看到孩子出彩的展示和經典話語。而且往往是這個環節最容易暴露孩子認知情況,讓老師在教學中機智的掌握課堂并以此突破難點。

浙江的錢軍紅老師執教的《物體在水中的沉浮》一課,錢老師讓學生猜測怎樣的物體在水中會下沉?怎樣的物體在水中會上浮,并記錄。教師根據學生的發言整理出影響物體沉浮的幾個因素,并把這幾個因素系在班級記錄大表中。有這些因素:輕重、材料、水的多少、液體、空心、形狀、吸水性、空氣含量。學生獨自思考哪個因素是對物體影響最大的,并用貼圓片的方式展示自己的思考,統計結果分別是:11、3、6、2、2、1、3、6人。此后再讓學生根據自己的初次思考,在材料何種選擇合適的物體進行實驗探究,并記錄實驗結果和思考。接著進行全班的交流匯報。最后讓學生再次以貼圓片的形式選擇自己認為影響物體沉浮最大的因素。此次的結果分別為6、49、2、0、0、1、0、6人。

前后兩次貼圓片,教師通過學生之間的交流研討的形式讓學生把自己的思考和課前知識經驗暴露,讓老師更好地引導學生更進一步的深入研究,也為學生對影響物體在水中沉浮因素的科學理解向前進了一步。學生在這交流研討的過程中逐步的體會到科學走近真理的過程就是一個不斷修正的過程;這也充分體現了交流研討是提高學生科學素養的重要途徑和組織形式。

學生科學核心素養的培養不是一朝一夕就能形成的,需要老師在教學中強化意識,從教學設計中入手,以實驗教學為契機,形成以合理猜想、實驗設計、實驗探究、交流研討為主線的小學科學課堂教學范式,通過多種活動讓學生有效地參與課堂教學,進而有目的、有計劃地以培養學生核心素養為最終目標開展教學。

■ 編輯/呂秀妍