黑龍江省土地集約利用與新型城鎮化測度及協調發展

劉兆軍+李東升

摘要:構建適用于黑龍江省的新型城鎮化與土地集約利用評價指標體系,基于熵值賦權的方法測算各指標權重、新型城鎮化與土地集約利用水平,結合耦合協調度模型分析二者間的耦合與協調發展狀況。研究結果表明,目前,黑龍江新型城鎮化水平略滯后于土地集約利用,僅哈爾濱、大慶、七臺河的新型城鎮化超前于土地集約利用發展;新型城鎮化與土地集約利用的空間格局類似,高值區分布在以哈爾濱為核心的哈大齊工業走廊沿線,低值區集中在以七臺河、鶴崗、雙鴨山、雞西等為核心的東部煤電化基地;黑龍江省新型城鎮化與土地集約利用尚處于中高等級拮抗耦合與中度失調,部分城市出現“虛假”高等級拮抗耦合,所有城市均為失調發展階段;協調發展度空間格局同時受新型城鎮化與土地集約利用雙重影響,呈現哈爾濱-大慶-齊齊哈爾-牡丹江沿線區域向伊春-鶴崗-雙鴨山-七臺河-雞西沿線逐漸遞減的階梯狀空間格局,西部、南部腹地的協調發展度高于東部、北部腹地。

關鍵詞:土地集約利用;新型城鎮化;空間格局;耦合協調度;黑龍江省

中圖分類號: F293.2文獻標志碼: A文章編號:1002-1302(2017)06-0225-05

新型城鎮化是在原有城鎮化的基礎上強調城鄉統籌、城鄉一體、節約集約、和諧發展的新型城鎮化特征,是新四化的重要組成部分,以科學發展觀的理念推進經濟社會的發展,最終實現城鄉基礎設施與公共服務的一體化與均等化,實現共同富裕的目標,其核心在于不以犧牲農業、糧食為代價,這就要求在土地上實現集約利用,土地集約利用指在較小面積的土地上,通過集中投入生產勞動與生產資料,運用先進的科學管理理念,最終實現土地最大產量與高額收入的農業生產經營方式。在我國大力推進新型城鎮化的背景下,城市建設用地勢必要進行擴張,如果在土地集約利用這個環節出現紕漏,極易引發因城市外延擴張所帶來的耕地濫用、土地利用粗放等惡性循環問題。因此,城市土地集約利用與新型城鎮化是否良性耦合協調發展,直接影響著我國新型城鎮化的發展與進程。學術界關于土地集約利用的問題主要集中在土地集約利用評價[1-2]、土地集約利用的時空差異[3-4]、土地集約利用與經濟發展的動態計量[5-6]、土地集約利用與區域發展的協調評價[7]、土地集約利用與城鎮化的耦合[8-9]等,郭平等基于全排列多邊形綜合圖示法、主成分分析和熵權法分析焦作市與伊犁州直土地集約利用程度與總體水平的變化趨勢及其貢獻因素等[1-2];李進濤等基于DPSIR模型、主成分分析等探討湖北省12個城市與87個開發區的土地集約利用的時空分異特征,分析各指標間相關性和土地集約利用程度的關系,歸納土地集約利用時空差異的驅動因素[3-4];鄭華偉等構建適用于長株潭與江蘇省的土地集約利用及經濟發展水平的評價指標體系,基于動態計量經濟模型指出二者間存在長期均衡關系,但短期內存在一定程度失衡[5-6];哈尚辰基于AHP層次模型與TOPSIS法指出,喀什市10年內土地集約利用與區域發展間的協調程度整體呈上升趨勢,環境承載力是提高土地集約利用與區域發展協調性的關鍵因素[7];王雨竹等結合均方差權值法、熵值法與耦合協調模型測算了京津冀城市群與西北民族地區的土地集約利用和城鎮化指數及二者的協調發展水平[8-9];而針對新型城鎮化,學者的研究視角集中在新型城鎮化的本質特征、理論與實踐問題[10-12],新型城鎮化的空間分異與格局演變[13-14],新型城鎮化與經濟、交通基礎設施、房地產業的協調發展[15-17]等。宋連勝等認為,新型城鎮化是生活方式、就業方式、公共服務、空間區域、社會治理城市化及人居環境的優美化,其內涵蘊含著主體人的自主選擇、路徑選擇與秩序重構[10],徐選國等指出,新型城鎮化的核心在于以人為本的城鎮化理念與實踐,重新厘定新型城鎮化是農村轉移人口的城鎮化和市民化的本質意涵[11],姚士謀等提出了如何認知中國新型城鎮化的基本特征與新的路徑、如何構建新型城鎮化的創新模式、如何認識中國城鎮化本身的發展規律等理論與實踐問題[12];劉靜玉等分別構建河南省與山東省的新型城鎮化評價指標體系,運用層次分析法與熵值法測度指標權重,分析新型城鎮化的時空格局分異、高低水平區及演變趨勢[13-14];丁浩等利用熵值法、Matlab軟件及耦合協調度,以省域為單元分析新型城鎮化與經濟發展、交通基礎設施、房地產業的耦合協調程度水平及其核心要素等差異變化[15-17]。

綜上所述,土地集約利用與新型城鎮化的理論、方法、實證等研究很多,研究范圍涵蓋國家、城市群、經濟區、省域、市域、功能區等多個尺度,但將土地集約利用與新型城鎮化二者相結合的耦合協調發展研究相對較少,黑龍江省作為中國的產糧大省與東北老工業基地,2013年《黑龍江省“兩大平原”現代農業綜合配套改革試驗總體方案》批準實施,哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江等地市又成為國家新型城鎮化的首批試點名單,在這樣的宏觀背景下,探討黑龍江省新型城鎮化與土地集約利用的協調發展迫在眉睫;基于此,本研究在查閱大量文獻的基礎上,針對黑龍江省新型城鎮化與土地集約利用的實際情況,構建適用于黑龍江省的新型城鎮化與土地集約利用評價指標體系,基于熵值賦權的方法測算各指標權重與黑龍江省12個地市的新型城鎮化與土地集約利用水平,并結合耦合協調度模型分析二者間的耦合與協調發展狀況,以期為黑龍江省政府相關部門了解各地市新型城鎮化與土地集約利用的耦合協調發展現狀提供理論依據,為未來相關規劃、城建、土地等部門制定二者間協調發展的政策提供借鑒,同時也為國內其他省份相關的類似研究提供參考。

1研究方法、指標體系與數據來源

1.1新型城鎮化與土地集約利用的評價體系

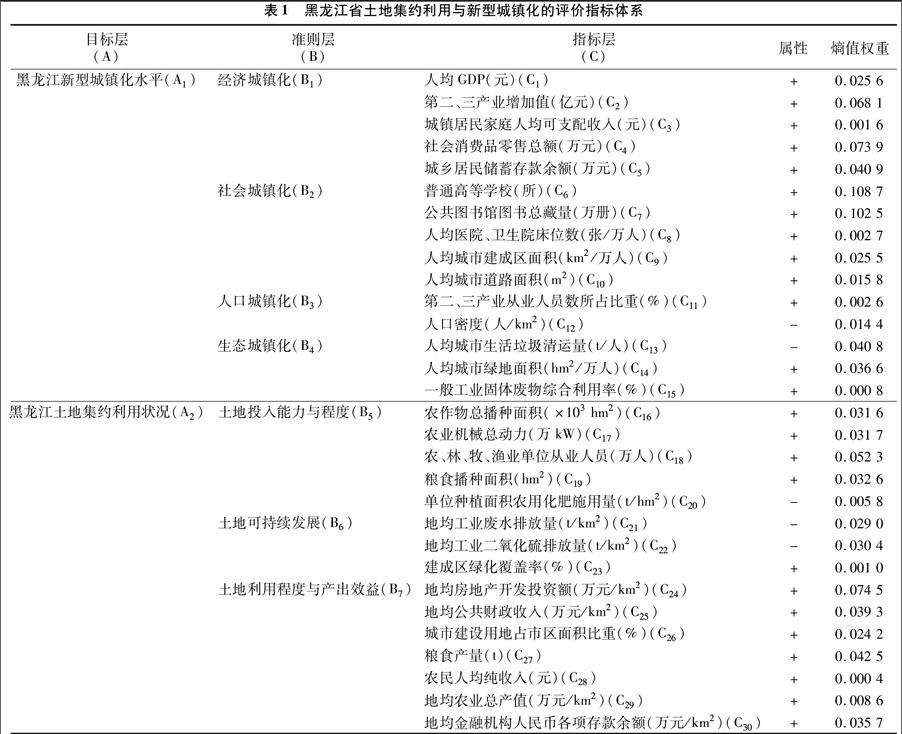

本研究在查閱大量新型城鎮化、土地集約利用文獻的基礎上,咨詢相關領域專家學者的意見,遵循客觀性、科學性、多元化、系統性、可操作性、數據可獲取性等原則,針對黑龍江省12個地市的實際發展狀況構建適用于黑龍江省新型城鎮化與土地集約利用的評價指標體系(表1),其中,新型城鎮化目標層涵蓋經濟城鎮化、社會城鎮化、人口城鎮化、生態城鎮化等準則層,從人均GDP、二三產業增加值等層面反映經濟城鎮化的高低,社會城鎮化則涵蓋普通高等學校、公共圖書館圖書總藏量等指標,人口城鎮化從人口密度、二三產業從業人員數所占比重反映其水平,生態城鎮化包含人均城市生活垃圾清運量、人均城市綠地面積等指標;黑龍江土地集約利用目標層包括土地投入能力與程度、土地可持續發展、土地利用程度與產出效益等準則層,用農作物總播種面積、農業機械總動力等指標反映土地投入的能力與程度,以地均工業廢水排放量、地均工業二氧化硫排放量反映土地可持續發展狀況,用地均房地產開發投資額、地均公共財政收入表征土地利用程度及其產出效益。各指標的數據來源于中國城市統計年鑒、中國統計年鑒、黑龍江省統計年鑒、黑龍江下轄的各地市統計年鑒、各地市的國民經濟與社會發展統計公報等。

1.2新型城鎮化與土地集約利用的評價指標權重確定

為了避免專家評價等主觀賦權的誤差性與非客觀性,在參照大量文獻的基礎上,選取熵值賦權法測算新型城鎮化與土地集約利用的評價指標權重,主要根據各個指標的變異程度大小來確定指標的客觀權重,假若一個指標的信息熵越大,說明其變異程度越小,該指標提供可用的信息量越少,對上層準則域所起到的作用與貢獻越小,權重分量越低。研究收集的各指標數據由于單位與量綱的不同不能直接進行比較,首先需要進行標準化的無量綱化處理,研究針對各正負指標進行極差標準化,公式為:

1.3新型城鎮化與土地集約利用耦合協調程度的評價模型

研究參照物理學中容量耦合的相關概念及方法思路構建黑龍江省各地市新型城鎮化與土地集約利用的耦合度與協調發展度模型,耦合度的公式為:

C=(U1×U2)/(U1+U2)2。

式中:C為黑龍江省各地市新型城鎮化與土地集約利用的耦合度,表征二者間相互影響、相互依存、相互脅迫的強弱依賴程度,從而探明與度量新型城鎮化與土地集約利用整個系統有序與無序的程度,C的取值范圍為0~1,C值越大表征新型城鎮化與土地集約利用的良性耦合態勢越積極,C值越小表征新型城鎮化與土地集約利用的無序態勢越顯著,U1為黑龍江各地市的新型城鎮化水平,U2為黑龍江各地市的土地集約利用狀況。

協調發展度的公式為:

D=C×T;T=aU1+bU2。

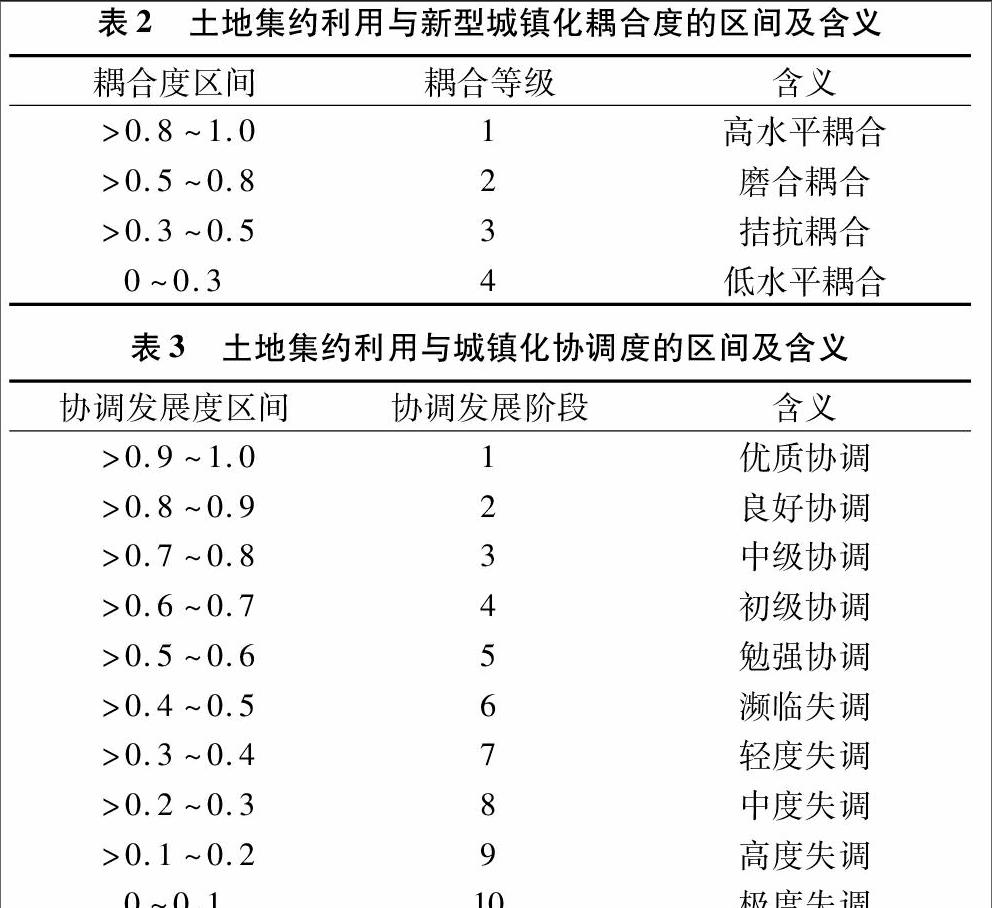

式中:D為黑龍江省各地市新型城鎮化與土地集約利用的協調發展度,表征二者間系統內部各要素的良性協調關系與優劣程度,同時也規避了城市新型城鎮化與土地集約利用水平較低但耦合度較高的局限,D的取值范圍為0~1,D值越大表明新型城鎮化與土地集約利用的協調發展程度越好;T為新型城鎮化與土地集約利用二者間的綜合協調指數;研究認為,黑龍江省各地市新型城鎮化與土地集約利用同等重要,a=b=0.5。耦合度與協調發展度的劃分區間及每個區間表征的含義見表2、表3。

2結果與分析

2.1黑龍江省各地市新型城鎮化與土地集約利用的水平分析

從表4可以看出,目前黑龍江新型城鎮化水平為0.129,略滯后于土地集約利用的0.156,其中,新型城鎮化超前于土地集約利用的城市包括哈爾濱、大慶、七臺河,其他地級城市的新型城鎮化發展速度均滯后于土地集約利用。

不同地級市的新型城鎮化與土地集約利用狀況呈現明顯的差別與等級層次性,其中哈爾濱的新型城鎮化水平為 0.457,居于黑龍江省首位,大慶為0.282、牡丹江為0.124、齊齊哈爾為0.112,哈爾濱、牡丹江、齊齊哈爾均為國家新型城鎮化的首批試點,大慶為中國著名石油城市,在新型城鎮化發

展進程中享受國家政策傾斜與優待,加之在經濟、社會、交通等方面的基礎與實力雄厚,新型城鎮化發展速度明顯高于其他地市,佳木斯、綏化、雙鴨山、雞西、伊春的新型城鎮化水平介于0.07~0.09之間,七臺河、黑河與鶴崗的新型城鎮化水平相對較低,介于0.06~0.07之間。從圖1可以看出,黑龍江省新型城鎮化水平的高值區聚集在以哈爾濱為中心,大慶、齊齊哈爾與牡丹江為副中心的西南部,呈現沿哈大齊工業走廊并延伸至牡丹江的空間格局態勢,而新型城鎮化的低值區則主要集中在黑龍江的東北腹地,分布在以七臺河、鶴崗、雙鴨山、雞西等為核心的東部煤電化基地。

針對土地集約利用而言,哈爾濱、齊齊哈爾與大慶作為黑龍江省重要經濟軸帶——哈大齊工業走廊的3個龍頭節點城市,其土地集約利用水平相對最高,介于0.2~0.4之間,綏化、佳木斯、黑河、牡丹江與雞西的土地集約利用狀況相對良好,介于0.1~0.2之間,伊春、雙鴨山、鶴崗與七臺河的土地集約利用相對較差,介于0.05~0.10之間。鶴崗與七臺河作為黑龍江省傳統的煤炭型城市,土地利用粗放、廢棄地廣泛等現象依舊存在,土地治理難度大、土地集約節約利用效果欠佳。從圖1可以看出,土地集約利用空間格局同新型城鎮化格局類似,均呈現由黑龍江西南部向東北部逐漸遞減的格局分布,土地集約利用效率較高的區域仍分布在以哈爾濱為核心的哈大齊工業走廊沿線腹地,以七臺河、雞西、鶴崗、雙鴨山為核心的黑龍江東部的土地利用相對粗放。

2.2黑龍江省各地市新型城鎮化與土地集約利用的耦合協調發展度分析

黑龍江省各地市新型城鎮化與土地集約利用的耦合度均介于0.3~0.5,所有的地級市均為拮抗耦合,為了進一步區分各城市的新型城鎮化與土地集約利用的拮抗耦合等級,本研究設置C∈(0.49~0.50]為高等級拮抗耦合,C∈(0.48~0.49]為中高等級拮抗耦合,C∈(0.47~0.48]為中等級拮抗耦合,C∈(0.46~0.47]為中低等級拮抗耦合,C∈(0.44~0.46]為低等級拮抗耦合。目前,黑龍江省新型城鎮化與土地集約利用的平均耦合程度為0.485,尚處于中高等級拮抗耦合,而所有城市的新型城鎮化與土地集約利用均為失調發展階段,平均協調發展度僅為0.252,尚處于中度失調階段。

不同城市新型城鎮化與土地集約利用的耦合度與協調發展度均不同,呈現顯著的等級層次性,其中哈爾濱、牡丹江、雙鴨山、鶴崗、七臺河、伊春、大慶與雞西的新型城鎮化與土地集約利用均為高等級拮抗耦合,其耦合度均超過0.49,佳木斯為中等級拮抗耦合,齊齊哈爾與綏化為中低等級拮抗耦合,黑河的耦合度僅為0.447,尚處于低等級拮抗耦合。從圖2可以看出,新型城鎮化與土地集約利用的耦合高值區主要集中于以哈爾濱與大慶為核心的黑龍江西南部及以伊春、鶴崗、雙鴨山、七臺河、雞西、牡丹江為中心的黑龍江東部,耦合度低值區分布在以黑河為核心的黑龍江北部,雖然雙鴨山、鶴崗、七臺河、伊春、雞西等城市的拮抗耦合程度與水平相對較高,但這些城市的新型城鎮化與土地集約利用的水平均較低,因此,這些城市并非真正意義上的高等級拮抗耦合,而為虛假高等級拮抗耦合。

在耦合度的基礎上測算各地市的新型城鎮化與土地集約利用的協調發展度,彌補雙鴨山等城市新型城鎮化與土地集約利用的水平均較低,但拮抗耦合度較高的缺陷,從而真正反映二者間的協調有序狀況,哈爾濱新型城鎮化與土地集約利用的協調發展度為0.451,相對最高,但仍處于瀕臨失調的階段,距離協調發展階段類型的實現仍存在一定的距離,大慶新型城鎮化與土地集約利用的協調發展度為0.346,僅次于哈爾濱,處于輕度失調發展階段,齊齊哈爾、牡丹江、綏化、佳木斯、黑河、雞西、伊春與雙鴨山的協調發展度介于0.2~0.3之間,尚處于中度失調階段,僅鶴崗與七臺河處于高度失調階段。頻臨失調、輕度失調、中度失調、高度失調的城市比例分別為8.3%、8.3%、66.7%、16.7%,相比而言黑龍江省域內部新型城鎮化與土地集約利用中度失調的城市比重最大。從圖2可以看出,協調發展度的空間格局同時受新型城鎮化與土地集約利用的雙重影響,從而呈現哈爾濱-大慶-齊齊哈爾-牡丹江沿線區域向伊春-鶴崗-雙鴨山-七臺河-雞西沿線逐漸遞減的階梯狀空間格局,整體而言黑龍江西部、南部腹地的協調發展度整體高于黑龍江東部、北部腹地。

3結論與討論

目前,黑龍江新型城鎮化水平略滯后于土地集約利用,僅哈爾濱、大慶與七臺河的新型城鎮化超前于土地集約利用發展,其他地級城市的新型城鎮化發展速度均滯后于土地集約利用。

新型城鎮化的高值區聚集在以哈爾濱為中心,大慶、齊齊哈爾與牡丹江為副中心的西南部,呈現沿哈大齊工業走廊并延伸至牡丹江的格局態勢,低值區集中在以七臺河、鶴崗、雙鴨山、雞西等為核心的東部煤電化基地;土地集約利用空間格局與新型城鎮化格局類似,呈現由黑龍江西南部向東北部逐漸遞減的格局分布,高值區仍分布在以哈爾濱為核心的哈大齊工業走廊沿線,以七臺河、雞西、鶴崗、雙鴨山為核心的黑龍江東部的土地利用粗放。

黑龍江省新型城鎮化與土地集約利用尚處于中高等級拮抗耦合,部分城市出現虛假高等級拮抗耦合,而所有城市新型城鎮化與土地集約利用均為失調發展階段,整體處于中度失調。

協調發展度的空間格局同時受新型城鎮化與土地集約利用的雙重影響,呈現哈爾濱-大慶-齊齊哈爾-牡丹江沿線區域向伊春-鶴崗-雙鴨山-七臺河-雞西沿線逐漸遞減的階梯狀空間格局,黑龍江西部、南部腹地的協調發展度整體高于黑龍江東部、北部腹地。

本研究分別測算了黑龍江12個地市的新型城鎮化與土地集約利用水平,并分析了二者間的耦合度與協調發展度,并推斷出部分城市存在虛假高等級拮抗耦合的狀況,但到底何種因素導致了虛假高等級拮抗耦合狀況的出現,新型城鎮化與土地集約利用二者間耦合與協調發展的驅動機制等,相關問題有待進一步研究闡明。

參考文獻:

[1]郭平,周偉,曹銀貴. 衰退型資源城市土地集約利用研究[J]. 江蘇農業科學,2016,44(4):486-490.

[2]汪霖,蒲春玲,劉志有,等. 基于主成分分析和熵權法的區域土地資源集約利用研究——以新疆伊犁州直為例[J]. 江蘇農業科學,2016,44(5):522-525.

[3]李進濤,譚術魁,汪文雄. 基于DPSIR模型的城市土地集約利用時空差異的實證研究——以湖北省為例[J]. 中國土地科學,2009,23(3):49-54,65.

[4]陳威,潘潤秋,王心怡,等. 湖北省開發區土地集約利用空間分異與驅動力[J]. 江蘇農業科學,2016,44(7):498-502.

[5]鄭華偉,張銳,張俊鳳,等. 土地集約利用與經濟發展關系的動態計量分析——以江蘇省為例[J]. 長江流域資源與環境,2012(4):412-418.

[6]熊鷹,蘇婷,李海,等. 長株潭城市群土地集約利用與經濟發展關系動態計量分析[J]. 國土資源科技管理,2016,33(3):1-8.

[7]哈尚辰,阿里木江·卡斯木.干旱區綠洲城市土地集約利用與區域發展協調性評價——以喀什市為例[J]. 華南師范大學學報(自然科學版),2015,47(1):109-115.

[8]王雨竹,徐培瑋. 京津冀地區城市土地集約利用與城鎮化耦合協調關系研究[J]. 水土保持研究,2016,23(1):200-204.

[9]馬德君,王科涵,胡繼亮. 西北民族地區城鎮化與土地集約利用耦合度分析[J]. 財經科學,2014(3):131-140.

[10]宋連勝,金月華. 論新型城鎮化的本質內涵[J]. 山東社會科學,2016(4):47-51.

[11]徐選國,楊君. 人本視角下的新型城鎮化建設:本質、特征及其可能路徑[J]. 南京農業大學學報(社會科學版),2014,14(2):15-20.

[12]姚士謀,張平宇,余成,等. 中國新型城鎮化理論與實踐問題[J]. 地理科學,2014(6):641-647.

[13]劉靜玉,劉玉振,邵寧寧,等. 河南省新型城鎮化的空間格局演變研究[J]. 地域研究與開發,2012,31(5):143-147.

[14]王新越,宋飏,宋斐紅,等. 山東省新型城鎮化的測度與空間分異研究[J]. 地理科學,2014,34(9):1069-1076.

[15]丁浩,余志林,王家明. 新型城鎮化與經濟發展的時空耦合協調研究[J]. 統計與決策,2016(11):122-125.

[16]紀穎波,竇玉丹. 新型城鎮化與交通基礎設施協調發展[J]. 學術交流,2016(7):127-132.

[17]蔡雪雄,林南艷. 新型城鎮化與房地產業耦合協調分析——以福建省為例[J]. 經濟問題,2016(9):116-119,125.姚航,張杏鋒. 錫礦開采對土壤的重金屬污染及風險評價——以廣西南丹縣大廠鎮為例[J]. 江蘇農業科學,2017,45(6):230-235.

doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2017.06.060