高校科技創新平臺運行管理模式探究

孟敏

摘 要:科技創新平臺的運行效率、成果產出,受多種因素影響,其中,運行管理模式在保證科技創新平臺高效運行、產出重大成果等方面發揮著不可替代的作用。文章以武漢大學的運行管理模式為例,分析了不同運行管理模式優缺點和適用條件,提出了如何選擇并改進適合創新平臺發展的運行管理模式,最大限度地激發科研人員的積極性和科研活力,產出高水平研究成果。

關鍵詞:科技創新平臺;管理模式;運行效率;成果產出

中圖分類號:G647 文獻標志碼:A 文章編號:2096-000X(2017)13-0139-03

Abstract: Many factors contribute to the operational efficiency and output of the scientific and technological innovation platform, and the operation and management mode plays an irreplaceable role. Taking the operation and management mode of Wuhan University as an example, this paper analyzes the advantages, disadvantages and applicable conditions of different operation and management models, and puts forward a method to select and apply the operation and management model suitable for different kinds of scientific and technological innovation platform, which could stimulate the enthusiasm and vitality of scientific researchers to a maximized degree and make more significant research achievement.

Keywords: scientific and technological innovation platform; operation management mode; operation efficiency; result output

引言

科技創新平臺是匯聚科技資源,支撐和服務于科學研究和技術開發活動的科研機構或學術組織,是高校科技創新的重要源頭,是科學研究、人才培養、學科發展的戰略制高點。在現行高校的管理體制下,科技創新平臺有多種運行管理模式,不同管理模式的優缺點和適應的環境,以及如何改革現有運行管理模式,值得進一步探討和研究。下面著重討論幾種典型的運行管理模式及其適應環境,并提出改革建議,供科技管理者參考。

一、高校科技創新平臺管理模式現狀分析

(一)現行運行管理模式分類及特點

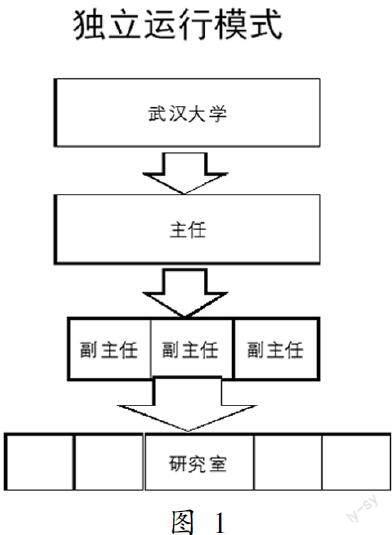

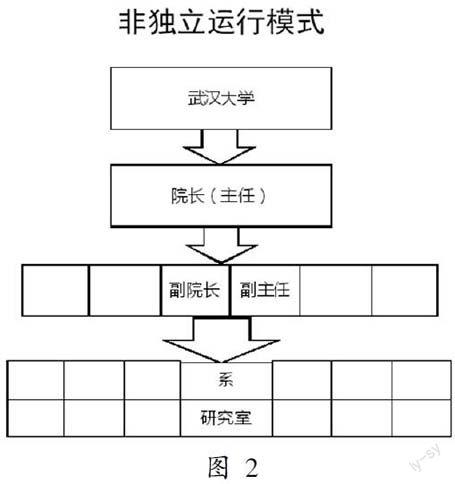

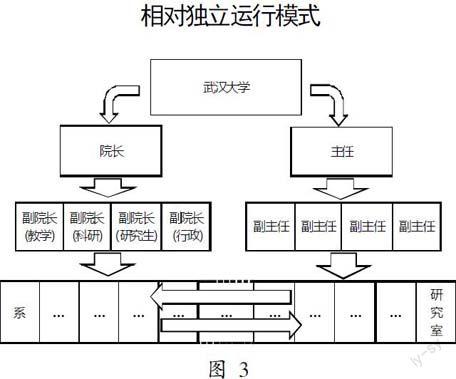

由于我國高校在學校定位、發展目標、創新平臺規模和發展階段的不同,各高校紛紛采取多種多樣的模式對創新平臺進行管理。按照平臺與學院的關系劃分,大體可分為由學校直管與院系平行的獨立運行管理模式(即獨立型),掛靠學院與學院完全融合的非獨立運行管理模式(即非獨立型),掛靠學院與學院部分融合的相對獨立運行管理模式(即相對獨立型)。

獨立型是指創新平臺成為學校的獨立二級單位,學校直接管理。有實質的組織結構,如綜合辦公室、研究室等,有專職工作人員,如行政人員、研究人員等。獨立核算、獨立考核。學校給創新平臺人員編制、工資和基本獎金。創新平臺要承擔學科建設、高層次人才培養和自我發展的責任,要負責人員福利、獎金等。

非獨立運行是指創新平臺不成為學校的二級單位,而是掛靠學院建設管理。不單獨配備管理人員,所有人員編制、工資福利和其它事務由學院統一管理。沒有獨立的運行經費,學校不單獨考核。

相對獨立型是指創新平臺掛靠學院,由學校和學院共同管理,平臺有相對獨立的人事、財務等自主權。學校為平臺配備少量的專職人員,其他人員編制、工資等納入學院管理,學校每年單獨為平臺投入一定的建設和運行經費。

武漢大學的科技創新平臺規模較大,種類較多,發展水平參差不齊。在運行管理模式上,有獨立運行、非獨立運行和相對獨立運行三種管理模式。部分國家級平臺、跨學科的校級平臺如測繪遙感信息工程國家重點實驗室、高等研究院、醫學研究院、A3實驗室均是獨立運行模式,部分國家級平臺如病毒學國家重點實驗室、軟件工程國家重點實驗室采取相對獨立運行,而大部分省部級和校級創新平臺則全部掛靠學院非獨立運行管理。

(二)不同運行管理模式優缺點比較

獨立、非獨立和相對獨立三種運行管理模式各有其優缺點,都有其自身的適應環境和條件。

獨立運行管理模式擁有人財物獨立支配權,自主性強,可以根據平臺發展方向,自主配置資源。但必須獨立承擔福利、獎金等人員待遇,獨立承擔運轉費用,包括水電費、資產占用費等,獨立承擔學科建設、高層次人才培養和自身發展的責任。如果規模不大,不能獨立評定職稱,研究生招生生源受到一定限制。

非獨立運行模式正好相反,不獨立承擔人員福利、獎金等費用,不獨立承擔運轉費用,不獨立承擔學科建設和高層次人才培養的任務,職稱評定在學院進行,研究生招生比較靈活。但是非獨立運行模式存在邊界不清、與國家部分要求不協調、自主性有限、不能根據創新平臺發展需要自主配置人財物資源等缺點。它的發展與所掛靠學院的支持程度密切相關,如果學院不支持或支持強度不夠,則創新平臺的發展會受到嚴重影響。

相對獨立運行管理模式介于獨立和非獨立之間,有一定的靈活性,財務壓力不大,有相對獨立的自主權限,但是相對獨立運行中的獨立與不獨立要素較難平衡,如果由一人擔任院長和主任,比較容易解決,如果由不同的人擔任,很大程度上取決于院長和主任的配合關系與協調程度。

(三)不同運行管理模式適用的條件

獨立運行的創新平臺要很好地運行發展,必須具備優秀的學科,杰出的學術帶頭人,優秀的學術團隊,優良的學術傳統和氛圍。一般國家級平臺如國家重點實驗室、國家工程技術研究中心,或者跨學科、跨學院的省部級平臺和公共服務平臺采用這種管理模式。

非獨立運行適用的條件寬廣得多,如果學科不夠強、處于發展初期,建設的起步階段,人數也不多,不具備獨立條件的平臺,采取掛靠學院非獨立運行管理模式是最佳選擇。一般是學科、領域和研究方向不跨學院的行業性省部級平臺,如省部級重點實驗室、工程技術研究中心或區域創新中心。

相對獨立運行模式適用于有一定學科優勢,但由于歷史或客觀原因不能獨立或獨立條件不夠成熟,上級主管部門要求有一定獨立性的國家級、省部級平臺,以及為引進的特殊人才設立的校級平臺,采取此種模式是比較好的選擇。

在我校獨立運行的創新平臺中,測繪遙感信息工程國家重點實驗室情況最好,它擁有國內甚至亞洲測繪領域最優秀的測繪學科,有眾多的兩院院士,匯聚了測繪領域最優秀的人才,每年承接大量的國家級科研任務。連續4次在評估中獲得優秀,這些條件足夠支撐特獨立運行。但我校也有獨立運行不理想的創新平臺,如軟件工程國家重點實驗室。

二、對現行運行管理模式的改革建議

我國高校大部分是以傳統的教學建制如學院、系進行管理,相應地各高校科技創新平臺的管理,無論是獨立、非獨立、相對獨立的管理模式,都是在傳統院系管理模式的基礎上做了部分改進或發展,都有不盡人意的地方。面對高速發展的平臺態勢和各種考核評價體系,運行管理模式必須相應創新并在某些方面有實質性的突破,才能更好地促進創新平臺的發展。

1. 無論哪種運行管理模式,都需理順教學與科研、學術與行政的關系。合理分配各類組的管理職能,改革目前教學科研組織架構中學科分隔、資源分散的弊端,建立學術與行政、教學與科研既相對獨立,有縱橫結合的管理結構,建立健全學術決策系統,在教學、科研機構及其管理崗位方面,可以不定行政級別;理順學術決策系統,強化學術組織的學術決策與學術管理功能,形成教授治學、教師自律、教學科研規則約束和行政管理及監督現結合的管理機制。

2. 逐步試行以教學和科研人員為節點,院系主要負責行政和教學管理,創新平臺以科研和研究生培養為主的學院與平臺二元矩陣化管理模式。為了保證科研人員、院系和學校各方的利益,最大限度地調動科研人員與院系的積極性,可以通過“協議制”、“聘任制”等方式,對創新平臺和相關院系之間各類研究人員的人事關系隸屬和變動、教學活動、職稱評定、工作待遇和崗位津貼、科研成果和業績的歸屬以及權益分享等方面進行約定,真正改變現有模式中要么管理過嚴,要么無人管理的局面。

矩陣式管理模式

三、結束語

科技創新平臺運行管理模式的選擇,必須尊重平臺發展的歷史淵源、學科特點的基礎上,結合國家的相關政策,因室制宜地尋求適合不同創新平臺發展的最佳運行模式。

對于具備獨立運行條件的創新平臺,可以嘗試獨立運行的模式;對于暫不具備獨立運行條件的創新平臺,可以嘗試相對獨立的運行模式;對于學科較弱,規模較小的創新平臺,可以采取非獨立的運行管理模式。同時,要加大改革力度,探索以科研人員為節點,院系管本科教學,創新平臺負責科研和研究生培養的二元矩陣管理模式,最大限度地調動科研人員的積極性,激發研究人員的創新活力,讓創新平臺良好運行。

參考文獻:

[1]廖小波.高校創新平臺建設與管理模式研究[J].河北廣播電視大學學報,2008(2).

[2]李忠.高校科技創新平臺管理制度創新研究[J].長沙鐵道學院學報(社會科學報),2004(12).

[3]閆健.高校科技創新平臺建設與運行研究[J].實驗室研究與探索,2012(1).

[4]付曄.高校科技創新平臺體系的反思與重構[J].研究與發展管理,2015(5).

[5]廖曉蓮,胡澤友,烏克衫.科技創新平臺建設與管理的探索及實踐[J].科技創新導報,2009(11).