能力立意下研究生初試專業課試題研究

吳雙+張磊+高飛

(山東師范大學 物理與電子科學學院,濟南 250014)

摘 要:文章以布魯姆教育目標分類學修訂版中認知過程維度為分類指標,選取2010-2017年全國碩士研究生入學統一考試教育學專業基礎綜合題為研究對象,對其進行認知分類并統計各認知能力水平結構分布和變化趨勢。研究表明試題比較側重考查記憶、理解、應用等低階認知能力,對分析、評價、創造等高階認知能力考查力度不足,因而提出建議如下:加強高階認知能力水平測評,關注創新能力的考查;加大專業課考查力度,拓寬專業課考試內容。

關鍵詞:碩士研究生;布魯姆教育目標分類學;教育學初試科目改革

中圖分類號:G643 文獻標志碼:A 文章編號:1002-2589(2017)07-0184-02

研究生初試命題向能力考查靠攏是研究生考試招生改革的重要趨勢之一。《學位與研究生教育發展“十三五”規劃》指出:“進一步深化碩士研究生考試招生改革,推進分類考試,優化初試科目和內容,強化復試考核,加強能力考查,注重綜合評價。”[1]自2007年教育學專業基礎綜合采取全國統一命題以來,對其試題進行的研究較少,因此有必要對歷年教育學專業基礎綜合試題進行研究分析。筆者基于布魯姆教育目標分類學理論,對2010-2017年全國碩士研究生入學統一考試教育學專業基礎綜合試題中認知能力水平進行統計分析,以期為教育學專業基礎綜合試題的命題改革提供借鑒。

一、研究方法

(一)分析維度

L.W.安德森等人在《學習、教學和評估的分類學——布盧姆教育目標分類學修訂版》一書中,繼承和發展了布盧姆教育目標分類學理論,調整單一維度為“知識”和“認知過程”二維框架。其中知識的維度包括四個類目:事實性知識、概念性知識、程序性知識和反省認知知識。認知過程維度包括六個主類目:記憶、理解、應用、分析、評價和創造[2],其主類目又往下細分為19個具體的認知過程。知識維度和認知過程維度都是從低級到高級排列,維度越高,學生認知難度就越大。記憶、理解和應用屬于低階認知能力水平,分析、評價、創造屬于高階認知能力水平。記憶對應知識“保持”,理解、應用、評價、創造與知識“遷移”相關聯。本研究基于布魯姆認知目標分類學修訂版理論,按照認知過程維度將教育學專業基礎綜合試題分為六類認知能力水平。

(二)指標賦分

在修訂版中,安德森等人指出為了增加評估遷移而不是保持的概率,測評題必須滿足這樣一個要求,即單憑記憶,學生不能夠得出正確的答案[2]。本研究基于這條規則,對布魯姆教育目標分類學修訂版中六類認知能力水平進行具體指標分類和賦分,具體計分方法以2016年教育學專業基礎綜合試題辨析題第48題為例。

48.合作學習是一種合乎維果斯基“最近發展區”理論的學習方式。

作為一道辨析題,本題主要考查學生對“合作學習”和“最近發展區”的認識,并分析出二者的區別和聯系。首先,判斷該命題的對錯,在認知過程維度屬于“理解能力”分類指標,分值為2分。其次,回憶出“合作學習”和“最近發展區”的概念,在認知過程維度屬于“記憶能力”分類指標,分別計4分。最后,明確“合作學習”和“最近發展區”兩部分是怎樣聯系的,在認知過程維度屬于“分析能力”分類指標,分值為5分。依據這種計分方法得到各項分類指標原始分值,進而求出各認知能力水平所占試卷總分的比例。

二、教育學專業基礎綜合試題認知能力水平分析

(一)記憶能力水平

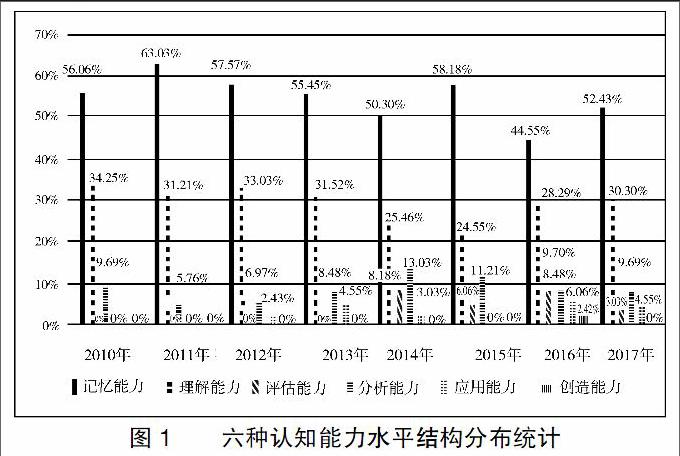

記憶能力主要考查能否順利提取儲存在大腦的相關信息,兩個相聯系的認知過程是再認和回憶。從圖1可以看出,記憶能力水平的考查隨時間呈現出下降的趨勢,這表明試題考查目標逐步關注到其他認知能力水平。但每份試題記憶能力所占的比例在50%左右,均高于其他認知能力水平。據分析,大部分選擇題和簡答題在書中都能找到答案,有些辨析題和分析論述題表面上考查理解、分析、評價等認知能力,但答題要點仍需要引用書中的基礎知識、基本理論,不符合前面“單憑記憶,學生不能夠得出正確的答案”的規則,因此該類型的試題在計分的時候,仍有一部分屬于記憶能力水平。

(二)理解能力水平

理解能力是通過對新知識進行同化和順應,將新知識納入已有的認知結構,使認知結構得到改善的能力。與理解有關的認知過程包括解釋、舉例、分類、概要、推論、比較、說明。對2010年以來試題中“理解能力水平”所占的比例進行比較分析,該認知能力水平的考查呈現出平穩的趨勢,每份試卷理解能力所占的比例在30%左右。

(三)應用能力水平

應用能力主要考查學生將習得的知識、理論應用到新情境中,以解決具體的問題,應用包括執行和實施兩個具體認知過程。教育學專業基礎綜合試題中,應用能力水平的考查形式以運用基本規律和主要理論分析教育理論與實踐問題、解釋有關教育現象為主。總體來說應用能力水平的考查隨時間增加呈現出一定的起伏。

(四)分析能力水平

分析能力要求把材料進行分解,確定其構成部分間相互聯系及其與總體結構的聯系,該類目包括區分、組織、歸屬三個認知過程。分析能力水平的考查主要以辨析題、分析論述題的形式進行考查,2010-2017年分析能力水平所占的比例分別為9.69%、5.76%、6.97%、8.48%、13.03%、11.21%、9.70%、9.69%,該能力水平的考查在教育學專業基礎綜合中所占的比例比較穩定。

(五)評價能力水平

評價能力要求根據一定的準則和標準對材料進行價值判斷,該類目包括核查和評判兩個認知過程。評價能力水平的考查主要體現在教育學原理、中外教育史實等方面。2010-2017年考查評價能力水平的分值分別占試卷總分的0%、0%、2.43%、4.55%、3.03%、0%、6.06%、4.55%,表明試題逐漸向評價能力水平考查目標傾斜。

(六)創造能力水平

創造能力即將要素整合成內在一致的整體的能力,創造與生成、計劃、產生三個認知過程相聯系。創造能力水平的考查主要體現在教育研究方法部分,考查形式以測驗考生進行教育研究選題及研究方案設計、撰寫研究報告等方面為主。該認知能力水平的考查是最不充分的,僅2016年考查到創造能力水平,分值占試卷總分的比例為2.42%。

通過統計分析可知,盡管近幾年教育學專業基礎綜合命題方式更加靈活,低階認知水平的考查比例有所降低,高階認知能力水平的考查比例逐漸升高。但是教育學專業基礎綜合沒有兼顧到各級認知能力水平,各級認知能力水平的結構分布并不科學合理。記憶、理解、應用等低階認知能力水平所占的比例仍在80%左右,分析、評價、創造等高階認知能力水平所占的比例不到20%。基礎知識和基本理論的記憶和理解仍是教育學專業基礎綜合側重考查的目標,試題對高階認知能力考查力度不夠。

三、關于教育學初試科目設置的思考與建議

(一)加強高階認知能力測評,關注創新能力的考查

《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》明確提出要“深入推進研究生入學考試制度改革,加強創新能力考查”[3],目前教育學專業基礎綜合試題中考查創造能力所占的比重不到3%。“重知識、輕能力”的命題方式,導致學生通過題海戰術和死記硬背就可以取得高分,大量高頻度的應試訓練造成考生唯標準答案是舉,很少質疑反思,不利于培養創新能力,同時有些具有創新能力和學術研究潛能的考生可能因為缺少應試經驗而較難通過考試。這種情況下,循規蹈矩、適應考試模式的考生更容易通過初試。創新能力作為一項穩定的個性心理特征,短期內不易培養起來,初試作為對生源的一次重要篩選,應利用考試的反撥作用,重視對創新等高階認知能力的測量,減少低階認知能力所占比例,避免題型程式化,增加對開放性、發散性題型的考查。

(二)加大專業課考查力度,拓寬專業課考試內容

專業課考查范圍較窄使得考生僅復習指定的學科專業課考試參考書,忽略本科階段專業基礎知識的系統學習,最終造成學生高分低能、專業素養差。在這一方面可以借鑒GRE考試,美國研究生入學考試(GRE)以標準化測驗著稱。GRE考試注重對能力的考查,一般測驗和學科測驗中以記憶能力為考查目標的試題所占比例很少。GRE專業測驗試題目的在于測量考試在某一學科專業領域所獲得的知識水平和所具備的能力,每門學科的測驗試題基本能覆蓋整個學科領域,題量一般平均為100-200題[4]。因此應在初試中擴大學科專業知識的覆蓋面,增加試題數量,力求測驗學科專業知識的全面性,選拔出兼具創新能力和專業發展潛力的人才。

參考文獻:

[1]教育部網站.教育部國務院學位委員會關于印發《學位與研究生教育發展“十三五”規劃》的通知[EB/OL].[2017-01-17].http://www.moe.edu.cn/srcsite/A22/s7065/201701/t20170120_295344.html.

[2]L.W.安德森,等.學習、教學和評估的分類學——布盧姆教育目標分類學修訂版[M].皮連生,譯.上海:華東師范大學出版社,2008:49-69.

[3]中共中央、國務院.國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)[M].北京:北京師范大學出版社,2010.

[4]北京師范大學外國教育研究所.美國和日本的研究生入學考試[M].北京:北京師范大學出版社,1986.